Все известные минералы сгруппированы в определенные классы. В основу современной классификации минералов обычно кладут два основных признака:

1. Химический состав,

2. Структура минерала.

Именно с этими признаками связаны важнейшие физические и химические свойства минералов. С изменением химического состава и структуры минерала меняются его свойства.

Описание минералов по их свойствам

Минералы, известные в природе и искусственно получаемые, можно подразделить на природные образования и искусственные соединения.

В свою очередь среди природных образований выделяют две самостоятельные группы:

1. Неорганические минералы (сюда относят все природные соединения, за исключением органических),

2. Органические минералы, представленные различными соединениями углерода.

Неорганические минералы подразделяются по химическому составу на следующие основные группы и классы.

В пределах которых выделяются подклассы по характеру химической связи, составу и структурным особенностям минералов.

Классификация минералов

Классификация неорганических минералов.

I. Самородные элементы.

II. Сернистые и близкие к ним соединения (сульфиды, селениды, арсениды, антимониды и др.).

III. Галогениды.

IV. Окислы и гидроокислы.

V Соли кислородных кислот:

1) Нитраты;

2) Карбонаты;

3) Сульфаты;

4) Хроматы;

5) Молибдаты и вольфраматы;

6) Фосфаты, арсенаты, ванадаты;

7) Бораты;

8) Силикаты.

Каждой из выделенных пяти групп и главнейших классов минералов. Ниже приведено описание наиболее распространенных и важных в промышленном отношении минералов.

Классификация минералов по Бетехтину

Полная классификация по Бетехтину имеет следующий вид:

- Раздел I. Самородные элементы и интерметаллические соединения.

- Раздел II. Карбиды, нитриды и фосфиды.

- Раздел III. Сульфиды, сульфосоли и им подобные соединения:

- 1-й класс. Простые и двойные сернистые и им подобные соединения;

- 2-й класс. Сульфосоли.

- Раздел IV. Галоидные соединения (галогениды)

- 1-й класс—фториды;

- 2-й класс— хлориды бромиды и иодиды.

- Раздел V. Окислы (оксиды)

- 1 й класс. Простые и сложные окислы;

- 2-й класс. Окислы, содержащие гидроксил.

- Раздел VI. Кислородные соли (окси-соли)

- 1-й класс — иодаты;

- 2-й класс — нитраты:

- 3-й класс — карбонаты;

- 4-й класс — сульфаты, селенаты и теллураты;

- 5-й класс — хроматы;

- 6-й класс — молибдаты и вольфраматы;

- 7-й класс — фосфаты, арсенаты и ванадаты;

- 8-й класс — арсениты;

- 9-й класс — бораты;

- 10-й класс — силикаты;

1. Силикаты с изолированными тетраэдрами аниона SiO4;

2. Силикаты с изолированными группами тетраэдров SiO4;

3. Силикаты с непрерывными цепочками тетраэдров SiO4;

4. Силикаты с непрерывными слоями тетраэдров SiO4;

5. Силикаты с непрерывными трехмерными каркасами тетраэдров SiO4.

Отдельный раздел, пока еще не дающий возможности более детального подразделения, составляют минералы, имеющие характер органических соединений.

Происхождение минералов

Диалектическое понимание природных процессов заставляет видеть в минерале лишь один из этапов превращения веществ; поэтому генетические признаки должны быть особенно оттенены при изучении минералов.

В основу развития русской минералогии уже давно легли глубокие идеи В. И. Вернадского о важности учета генезиса минералов.

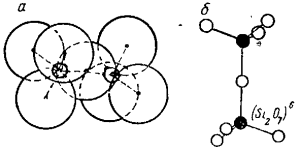

Рис. Сдвоенный кремнекислородный тетраэдр ,,Остров»:

а—реальное взаимоотношение ионов; б- схема расположении центров ионов

Достижения современной кристаллохимии позволяют найти связи между химическим составом, строением и физическими свойствами минералов.

Так как минералы не являются только определенными химическими соединениями, но в первую очередь природными объектами, имеющими определенные физические свойства.

Часто играющими ведущую роль при их диагнозе, необходимо классификацию минералов строить не только на химических, подчас неправильно трактуемых свойствах.

Чтобы облегчить читателю учет всех изложенных выше соображений, в данном руководстве предлагается несколько иной принцип изложения фактического материала, позволяющий сразу ввести читателя в курс генезиса минералов и их природных взаимосвязей, как между собой, так и с их характерными физическими свойствами.

Некоторый опыт в применении такой системы изложения позволяет ее применить в настоящем курсе при учете тех возражений и замечаний, которые были получены от различных лиц, пользовавшихся данным руководством.

Автор полагает, что минералы должны рассматриваться как отдельные естественные моменты в жизни и развитии земной коры и не должны делиться с чисто формальной точки зрения на разделы, классы и группы.

Наиболее крупное подразделение лучше именовать группой.

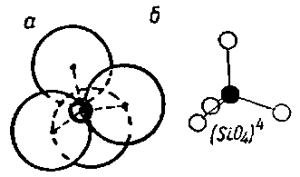

Рис. 2. Кремнекислородный тетраэдр ,,Остров» а—реальное взаимоотношение ионов; б-схема расположения центров донов.

Подгруппа минералов

Дальнейшее подразделение может быть подгруппой и семейством. Исходя из ограниченности типов минералов, можно ограничиться сокращенной классификацией, излагая фактический материал в следующем порядке:

- I группа—силикаты;

- II группа—карбонаты;

- III группа- окислы и гидроокислы;

- IV группа—сульфиды; V группа—сульфаты;

- VI группа—галоидные соединения;

- VII группа —фосфаты;

- VIII группа—вольфраматы;

- IX группа —самородные элементы;

- X группа—органические соединения.

Самородные элементы минералы

В самородном состоянии в природе встречается около 80 химических элементов. Это твердые (алмаз, золото, платина), газообразные (благородные газы) и жидкие элементы (ртуть, амальгама).

На долю самородных элементов в толще земной коры приходится 0,1 % от всей массы земной коры. Некоторые из химических элементов встречаются главным образом как самородные.

Они называются благородными элементами. К ним относятся: благородные газы — гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон и благородные металлы — рутений, родий, палладий, серебро, иридий, платина, золото.

Все самородные элементы можно подразделить на 4 группы:

1) Газообразные — кислород, азот, водород, благородные газы;

2) Жидкие — ртуть, амальгамы золота и серебра;

3) Самородные металлы — золото, серебро, медь, железо, платина, висмут, сурьма, мышьяк и др.;

4) Неметаллы — сера, алмаз, графит.

Самородные элементы имеют различное происхождение.

Многие из них образуются вблизи земной поверхности при участии органических веществ, другие являются магматическими, метаморфическими и гидротермальными образованиями.

Из самородных элементов будут рассмотрены металлы (золото, серебро, медь, платина) и неметаллы (алмаз, графит, сера).

Металлы самородных элементов характеризуются атомными структурами с металлическим типом связи. Это обусловливает их высокую электро- и теплопроводность, сильный металлический блеск, ковкость, большой удельный вес (плотность).

Кристаллохимические структуры рассматриваемых самородных неметаллов весьма своеобразны.

Алмаз, например, характеризуется атомной (гомеополярной) связью и тетраэдрической координацией атомов.

В силу этого минерал обладает высокой твердостью, устойчивостью к высоким температурам и давлениям, большим удельным весом и высоким показателем преломления.

Графит обладает слоистым типом структуры, при котором отмечается прочная связь между атомами углерода в одном слое и очень слабая — между слоями, удаленными друг от друга на значительные расстояния.

Эти особенности в строении обусловливают весьма совершенную спайность у графита, ильную оптическую анизотропию, низкую твердость.

Графит обладает химической связью, близкой к атомной. Некоторые особенности в кристаллохимической структуре графита сближают его с минералами, обладающими металлической связью.

Этим объясняется полуметаллический блеск и высокая электро- и теплопроводность графита.

Среди разбираемых ниже неметаллов сера характеризуется молекулярным типом связи.

Слабые ван-дер-ваальсовы связи кристаллохимической структуры серы обусловливают ее хрупкость, летучесть, низкую твердость, невысокую температуру плавления.

Золото — Аu минерал

Название, по-видимому, происходит от корня «сол» и связано с обозначением Солнца. Содержит часто примеси серебра, меди, железа, теллура и других элементов.

Сингония кубическая. Твердость 2—3. Уд. вес от 15 до 19 (колеблется в зависимости от примесей).

Морфология. Встречается в виде неправильных зерен, дендритов, пленок, реже кристаллов. Формы кристаллов — октаэдры, реже — ромбододекаэдры, иногда — кубы {100} .Спайность отсутствует.

Излом крючковатый. Блеск металлический. Цвет и черта в зависимости от содержания серебра от золотисто-желтого до серебряно-белого; присутствие меди окрашивает черту в розоватый оттенок.

Разновидности: электрум (содержание серебра до медистое золото (до 20% меди), висмутистое золото (содержание висмута до 4%), палладистое золото (содержание палладия 5—11%) и др.

Особые свойства. Ковко и тягуче. Легко расплющивается в тонкие листочки. Из одного грамма золота можно получить пластину в 27 м2 или 3 км проволоки.

Непрозрачно, в тонких листочках просвечивает синим и зеленым цветом. Тугоплавко, т. пл. 1063° С. Кислоты не действуют.

Растворяется в царской водке (1 часть азотной кислоты и 3 части соляной кислоты), в растворе цианистого калия, со ртутью дает белую амальгаму. Обладает высокой тепло- и электропроводностью.

Происхождение. Основная масса золота приурочена к гидротермальным месторождениям, связанным с кислыми (до средних) интрузивными, реже эффузивными горными породами/

Месторождения золота встречаются коренные и россыпные.

В коренных месторождениях золото главным образом встречается в кварцевых жилах в виде зерен и включений, часто микроскопически мелких, различимых только под микроскопом в аншлифах.

В россыпях золото встречается в виде неправильных, часто окатанных зерен и в форме самородков весом от нескольких граммов до нескольких десятков килограммов.

В СНГ собрана крупнейшая в мире коллекция самородков золота. Самый крупный из них называется «Большой треугольник». Он найден на Урале, в Миассе в 1837 г. и весит 36,2 кг.

Самый крупный в мире самородок найден в Австралии в 1872 г. Он весил 275 кг и имел длину 144 см.

Золото бывает и гипергенного происхождения. Оно накапливается в зоне окисления сульфидных месторождений, где образуется за счет разрушения сульфидов, содержащих золото.

Гипергенное золото представлено пленками, мелкими кристалликами и так называемым горчичным золотом — в виде тонкокристаллических масс рыхлого или плотного сложения, похожих на порошок горчицы.

Парагенезис. Золото ассоциирует с кварцем, пиритом, арсенопиритом, блеклыми рудами, галенитом, а также с сурьмянистыми, мышьяковистыми, теллуристыми соединениями металлов.

Из нерудных минералов с золотом часто встречаются барит, карбонаты, хлорит, серицит и др.

Иногда золото находится в связанном тонкодисперсном состоянии в сульфидах и устанавливается только в результате химических анализов.

Месторождения. В СНГ много месторождений как коренного, так и россыпного типа: Урал (Березовское, Кочкарское), Казахстан (Степняк, Бакырчик), Средняя Азия (Мурунтау в Узбекской ССР, Школьное в Таджикистане и др.).

Забайкалье (Дарасун, Балей), Северо-Восток СНГ (Алдан, Колыма, Лена и др.) и т. д. Из зарубежных крупных месторождений следует отметить Витватерсранд (Трансвааль, ЮАР)/

Аляску и Калифорнию (США). Известен и ряд других месторождений золота в Австралии, Канаде, Индии и Гане.

Минимальное промышленное содержание золота составляет от 1 до 10 г/т. т.е. 0,001% Для коренных и не менее 0,1г/т. Для россыпных месторождений.

Применение. Добывается как драгоценный металл. Является главным валютным металлом. Используется в ювелирном деле, в химической промышленности, в зубоврачебном деле.

А также в электронной промышленности: микросхемы, контакты, сплавы и т.д.

Серебро — Ag

Название происходит от славянского слова серп (серп Луны). В природе встречается реже, чем золото. Часто содержит примеси золота, меди, ртути, сурьмы, висмута.

Сингония кубическая. Твердость 2,5—3. У д. вес 10,1—11,1.

Морфология. Встречается в виде дендритов, волосовидных образований, нередко скрученных и изогнутых.

Характерны проволочные формы, неправильные зерна и самородки до нескольких сотен килограммов весом. Кристаллы редки. Их форма — куб, октаэдр.

Встречаются параллельные сростки и двойники. Спайность отсутствует. Излом крючковатый. Блеск металлический. Непрозрачно. Цвет в свежем изломе серебряно-белый.

С поверхности часто покрыто темно-серым или черным налетом. Цвет черты — белый, блестящий.

Разновидности: кюстелит — золотосодержащее серебро (10% и более золота), конгсбергит (до 5% ртути), бордозит (до 30,7% ртути), анимикит (до 11% сурьмы), чиленит (до 5% висмута), медистое серебро (десятые доли % меди).

Особые свойства: ковко, тягуче, расплющивается в тонкие листочки.

Хороший проводник теплоты и электричества, т. пл. 960° С. Растворяется в азотной кислоте. От прибавления к раствору соляной кислоты выпадает осадок белого цвета — хлористое серебро.

При действии раствора иода в спирте на поверхности образуется белый налет йодистого серебра.

Происхождение. Встречается в гидротермальных жильных месторождениях и как гипергенное в зонах окисления сульфидных месторождений.

В россыпях наблюдается в виде зерен и самородков.

Парагенезис. Серебро ассоциирует с другими серебросодержащими минералами (аргентитом, пруститом), с арсенидами никеля и кобальта, иногда с урановой смолкой.

Из нерудных минералов с ними встречаются кварц, кальцит, флюорит, альбит и др.

Месторождения. В СНГ: Урал (самородки в Турьинских рудниках), Рудный Алтай, Казахстан, Таджикистан. За рубежом: Мексика, Боливия, Чили, Перу, Норвегия, Канада.

Значение. Серебро используется в сплавах с медью в ювелирной промышленности.

Чистое серебро — для чеканных и поделочных работ, для изготовления тиглей, для реактивов, в фотопромышленности.

Медь — Сu минерал

В природе встречается химически чистая медь и с примесями железа (до 2,5%), серебра, золота (до 2—3%), свинца, висмута и других элементов. Сингония кубическая. Твердость 2,5—3. Уд. вес 8,4—8,9.

Морфология. Медь встречается в виде дендритов, нитевидных и проволочных выделений, тонких пластинок, порошковатых скоплений и сплошных масс в несколько тонн весом.

Кристаллы редки. Главные формы кристаллов: куб {100}, октаэдр {111}, ромбододекаэдр {110}. Спайность отсутствует. Излом занозистый, крючковатый.

Блеск металлический. Непрозрачна. Цвет на свежем изломе светло-розовый, затем темнеющий, переходящий в темно-красный и коричневый. Черта — медно-красная, блестящая.

Разновидности: золотистая медь (2—3% золота), серебристая медь (3—4% серебра).

Особые свойства меди. Очень ковка и тягуча. Электро- и теплопроводна, т. пл. 1083° С. На изломе часто дает желтую и пеструю побежалость.

Легко растворяется в слабой азотной кислоте. В водном растворе аммиака растворяется, окрашивая его в синий цвет.

Происхождение. Гидротермалное. Гипергенное — при выветривании медьсодержащих минералов в зоне окисления сульфидных месторождений.

Парагенезис. Встречается совместно с халькозином, купритом, кальцитом, борнитом, гидрогётитом. Часто наблюдаются псевдоморфозы самородной меди по халькозину, куприту, по органическим остаткам.

В качестве вторичных минералов с медью часто ассоциируют малахит и азурит.

Месторождения. В СНГ известны следующие месторождения меди: Джезказган (Казахстан), Белоусовское, Зыряновское (Рудный Алтай), медистые песчаники Урала, Киргизии и др.

За рубежом известны крупные месторождения меди в США (Верхнее озеро, Тинтик), в Чили и Боливии. Значение. Является составной частью медных руд.

Используется в электротехнике, машиностроении и других отраслях народного хозяйства.

Платина — Pt минерал

Название происходит от испанского слова «плата» — серебро. Платина — уменьшительный термин.

Химически чистая наблюдается редко. Обычно примеси железа, палладия, иридия, осмия, меди и др. Сингония кубическая. Твердость 4—4,5. Уд. вес 14—20.

Морфология. Встречается в виде неправильных зерен, концентраций, сталактитовых форм с радиально-лучистым строением, самородков.

Спайность отсутствует. Излом неровный, крючковатый. Блеск метал-литический. Цвет белый, стально-серый. Черта стально-серая.

Разновидности: поликсен (содержит 9-11% железа), палладистая платина (содержит 7—40% палладия), иридистая платина (6—7% иридия) и др.

Особые свойства. Ковка. Хорошо проводит электричество. Иногда магнитна (ферроплатина). Тугоплавка, т. пл. от 1755° до 2360° С (в зависимости от примесей). Растворяется только в царской водке. Химически стойка.

Происхождение и парагенезис. Магматическое—главное. Связана с основными и ультраосновными горными породами, где ассоциирует с хром-шпинелидами, оливином, гранатом. Гидротермальное — выделяется с сульфидами: пирротином, халькопиритом, пентландитом. Образует россыпи.

Месторождения. Урал (основные и ультраосновные горные породы). За рубежом: Канада, Норвегия, Ю. Африка.

Значение. Используется в химической промышленности, применяется как катализатор в химической промышленности и для дожигания выхлопных газов автомобилей , в приборостроении, в ювелирном деле.

Алмаз — С

Название происходит от греческого слова «адамас» — непобедимый, непреодолимый, вследствие его большой твердости и стойкости.

Присутствуют примеси: кремний, алюминий, кальций, магний, железо, титан, медь, хром и др.

С присутствием хрома связывают голубую окраску, желтую — с алюминием. Сингония кубическая. Твердость 10. Абсолютная твердость в 150 раз больше абсолютной твердости корунда. Уд. вес 3,5.

Морфология. Встречается в виде кристаллов и их сростков (см. рис. 22,8). Характерные формы: {111}, {100} и {110}. Грани кристаллов иногда бывают выпуклыми и неровными.

Крупнейшие кристаллы: Куллинан — 3106 карат (621,2 г), Эксцельсиор — 995,3 карата, Шах — 87 карат. Спайность по {111} совершенная. Излом — раковистый, занозистый.

Блеск алмазный до жирного. Прозрачен, иногда просвечивает или непрозрачен. Цвет. Бесцветный, голубой, желтый, коричневатый, красноватый, серый, черный.

Разновидности: борт — сростки серого или черного цвета, баллас — шаровидные агрегаты лучистого строения, карбонадо — тонкозернистые плотные или пористые образования серого или черного цвета.

Особые свойства. Химически стоек. В атмосфере сгорает при 850° С, в кислороде— при 720° С. При температуре 1500°С переходит в графит. При облучении радием становится зеленым.

Люминесцирует в ультрафиолетовых лучах голубовато-синим и зеленым цветом. Плохой проводник электричества. Хрупок.

Происхождение. Магматическое при высоких температурах и давлениях. Возникает в диатремах — трубках взрыва, вулканах особого вида, извергавшихся лишь один раз.

Диатремы представляют собой цилиндрическое жерло, заполненное обломками раздробленных ультраосновных горных пород — кимберлитов.

Имеющее диаметр в несколько сотен метров, уходящее на сотни метров вглубь. Встречается в россыпях. Парагенезис. Наблюдается в ассоциации с гранатом (пиропом), ильменитом, магнетитом, хромдиопсидом, оливином и др.

Месторождения. Якутия (коренные и россыпи), Урал (россыпи), Ю. Африка (Конго, Гана, Трансвааль), Индия, Бразилия, Австралия (в последних трех странах — только россыпные месторождения).

Значение. Используется в металлообрабатывающей промышленности, при бурении как абразивный материал и в ювелирном деле. Ограненные прозрачные алмазы называются бриллиантами.

Графит — С

Название происходит от греческого слова «графо» — пишу. В своем составе часто содержит газы— водород, азот, двуокись углерода и др., а также воду. Сингония гексагональная. Твердость 1. Уд. вес 2,2—2,3.

Морфология. Тонкочешуйчатые, землистые агрегаты. Пластинки и сферические радиаль-но-лучистые образования. Спайность совершенная. Излом зернистый, ровный.

Блеск сильный, металловидный, матовый. Цвет темно-серый, железно-черный. Черта темно-свинцово-серая.

Разновидности: шунгит (Карелия, Якутия) — промежуточный продукт между аморфным углеродом и графитом. Особые свойства. Тепло- и электропроводен. Огнеупорен, т. пл. 3550° С. Кислотоупорен.

Жирный на ощупь. От сходного с ним молибденита отличается более темным железно-черным цветом и менее интенсивным блеском.

Происхождение. Магматическое, метаморфическое.

Парагенезис. Встречается с микроклином, альбитом, кальцитом, эгирин-авгитом. Месторождения. Бурятия, Украина, Сибирь (Курейка). За рубежом: Цейлон, Чехословакия, США, Мадагаскар.

Применение. Используется. в металлургии (тигли, литье), в электротехнике, как смазочный материал, в полиграфической промышленности, в производстве карандашей.

Сера — S

Обычно химически чиста. Иногда содержит примеси мышьяка, селена, теллура, включения газов и жидкости. Сингония.

В природе известно несколько полиморфных модификаций серы — ромбическая, две — моноклинной сингонии. Устойчивой является сера ромбической сингонии. Твердость 1—2. Уд. вес 2.

Морфология. Сплошные массы, натечные, шаровидные, почковидные и сталактитовые образования. Налеты, кристаллы дипирамидального и толстотаблитчатого вида. Иногда — двойники.

Спайность несовершенная. Излом раковистый и неровный. Блеск—алмазный (на гранях), жирный и смолистый (на изломе).

Прозрачна. Цвет серно-желтый, медово-желтый, красноватый, серый, зеленоватый, черный (примесь битумов). Черта бесцветная.

Разновидности — селенистая сера (до 5,2% селена). Особые свойства. Горит при температуре 270° С синим пламенем, выделяя сернистый газ, т. пл. 112,8° С.

Электро и теплопроводность очень слабые. Хороший изолятор. При трении электризуется отрицательно. Хрупка.

Происхождение. Наблюдается только в верхних горизонтах земной коры. Возникает при вулканических процессах из газов и горячих растворов.

Биохимическим путем образуется в осадочных породах, при разложении гипсоносных толщ, в зоне окисления сульфидов.

Парагенезис. Встречается в ассоциации с арагонитом, кальцитом, целестином, гипсом, опалом, халцедоном. Часто — с нефтью и озокеритом.

Месторождения. Шор-Су (Узбекистан), Каракумы, Поволжье, Камчатка, Курильские острова. За рубежом: Италия (о. Сицилия), Польша, США, Испания, Япония.

Применение. Используется в серно-кислотном, бумажно-целлюлозном, резиновом, красочном, кожевенном и других производствах.

В сельском хозяйстве — для борьбы с вредителями на плантациях чая, винограда, табака, хлопка, свеклы и других культур.

Статья на тему Описание минералов

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.