Силикаты это минералы, сложные неорганические вещества, в состав силикатов обязательно входит кремний Si отсюда их название.

Примерами силикатов могут быть: пироп Mg3Al2[SiO4]3, андрадит Ca3Fe2[SiO4]3, эпидот— Са2(Аl, Fe)3[SiO4][Si2O7]O(OH) и другие.

Минералы силикаты

Большинство силикатов является породообразующими минералами. Силикаты представляют интерес для ряда отраслей народного хозяйства.

Многие силикаты — ценные полезные ископаемые: руды на медь, никель, цинк, железо, литий, сырье для извлечения редких и радиоактивных элементов (торит, циркон, ортит и др.).

Большая группа силикатов используется в керамическом и огнеупорном производстве (каолинит, полевые шпаты, асбест, оливин).

В ювелирном деле (топаз, гранат, берилл, аквамарин), в строительстве (Лабрадор), сельском хозяйстве как удобрения (глауконит, нефелин), в электротехнике и радиопромышленности (слюды) и др.

Силикаты имеют различное происхождение, они возникают в различных участках земной коры как при эндогенных, так и при экзогенных процессах минералообразования.

Многие силикаты образуются главным образом в эндогенных условиях (оливин, роговая обманка, полевые шпаты и т. д.).

Другие же возникают при экзогенном минералообразования и являются продуктами изменения первичных (эндогенных) минералов — каолинит, глауконит, монтмориллонит и пр.

Главнейшие элементы, входящие в состав силикатов: Si, Na, Са, К, Mg, Al, Fe, Li, О и др.

Ранее полагали, что силикаты являются солями различных кремневых кислот — метакремневой, ортокремневой и т. д.

Однако успехи рентгеноструктурного анализа силикатов позволили по-новому построить классификацию силикатов.

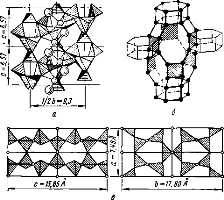

Было выяснено, что в основе структуры силикатов лежит тесная связь ионов кремния и кислорода. В любом силикате каждый ион кремния окружен четырьмя ионами кислорода, располагающимися по вершинам тетраэдра.

Иными словами, в каждом силикате присутствуют комплексные анионы [SiО4]4-, называемые кремне-кислородными тетраэдрами (рис. 1).

Все разнообразие силикатов основывается на различном сочетании таких кремнекислородных тетраэдров.

В некоторых силикатах часть ионов кремния замещается алюминием и образуются алюмокислородные тетраэдры. В этом случае имеют дело с алюмосиликатами.

Типы силикатов

Все силикаты по структуре подразделяются на следующие типы:

1. Островные силикаты с изолированными тетраэдрами [SiО4]4- и изолированными группами тетраэдров.

Так называемые двойные силикаты с радикалом [Si2О7]6- (два кремнекислородных тетраэдра соединены вершинами, имея общий ион кислорода) и кольцевые силикаты с радикалами [Si3О9]6- , [Si4О12]8-, [Si6О18]12- (тетраэдры образуют кольцо, состоящее из 3, 4 или 6-кремнекислородных тетраэдров (рис. 2, 3).

2. Цепочечные силикаты (кремнекислородные тетраэдры образуют непрерывную цепочку) с радикалом [Si2O6]4-

3. Ленточные (поясные) силикаты (цепочки объединены в ленты, пояса) с радикалом [Si4O11]6-

4. Листовые (слоевые) силикаты (ленты объединены в листы, или слои, связанные катионами). Они имеют радикал [Si2O5]2-

5. Каркасные силикаты (алюмо- и кремнекислородные тетраэдры образуют сложный каркас).

Каркасные силикаты очень разнообразны в связи с присутствием алюмокислородных тетраэдров. Радикал каркасных силикатов[AlmSinO2(m+n)]m-.

Ниже охарактеризованы главнейшие представители выделенных структурных типов.

Оливин (перидот, хризолит) — (Mg, Fe)2[SiО4]

Назван по оливково-зеленому цвету. Представляет собой изоморфную смесь Mg2[SiO4] — форстерита и Fe2[SiO4] — фаялита.

Химически и состав оливина: MgO — 45—50%, FeO —8—20%, NiO —0,1—0,3%, СоО до 0,01%. Иногда присутствует марганец. Сингония ромбическая. Твердость 6,5—7. Уд. вес 3,3—3,5.

Морфология. Сплошные зернистые массы, кристаллы. Спайность несовершенная. Блеск стеклянный. Цвет оливково-зеленый, желтый, темно-зеленый черный.

Разновидности. Хризолит — прозрачная желтовато-зелёная разность, используемая в ювелирном деле. Происхождение и парагенезис.

Магматическое, связан с ультраосновными породами. Ассоциирует с пироксенами, хромшпинелидами (хромитом), магнетитом, платиной, основными плагиоклазами.

При воздействии на оливин гидротермальных растворов образуются серпентин (змеевик) и асбест, называемый также хризотил-абестом (рис. 4).

Эти минералы имеют одинаковую формулу Mg6[Si4O1o](ОН)8.

Месторождения. Урал, Кавказ, Сибирь.

Значение. Используется как огнеупорное сырье, оливиновая мука — удобрение, хризолит—драгоценный камень.

Гранат — R23+R32+[HSiO4]3

Где R2+ —Са, Mg, Mn, Fe, a R3+ — Al, Fe, Cr. Название происходит от латинского слова «гранум» — зерно.

Кристаллы граната по форме, а иногда и по цвету напоминают зерна плодов гранатового дерева.

Гранаты представляют собой изоморфный ряд. Конечными членами этого ряда являются:

1. Пироп Mg3Al2[SiO4]3,

2. Альмандин Fe3Al2[SiO4]3,

3. Спессартин Mn3Al2[SiO4]3,

4. Гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3,

5. Андрадит Ca3Fe2[SiO4]3,

6. Уваровит Ca3Cr2[SiO4]3.

Названные минералы в чистом виде в природе редко встречаются. Обычно они образуют друг с другом твердые растворы.

В составе граната нередко отмечаются примеси калия, натрия, циркония, бериллия, ванадия, титана, иттрия и других химических элементов.

Средний химический состав гранатов приведен в табл.

| Химический состав гранатов, вес.% Таблица | ||||||||

| Минерал | MgO | FeO | MnO | CaO | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | SiO2 |

| Пироп | 29,8 | — | — | — | 25,4 | — | — | 44,8 |

| Альмандин | — | 43,3 | — | — | 20,5 | — | — | 36,2 |

| Спессартин | — | — | 43,0 | — | 20,6 | — | — | 36,4 |

| Гроссуляр | — | — | — | 37,8 | 22,7 | — | — | 40,0 |

| Андрадит | — | — | — | 33,0 | — | 31,5 | — | 35,5 |

| Уваровит | — | — | — | 33,5 | — | — | 30,6 | 35,9 |

Сингония кубическая. Твердость 6,5—7,5. Уд. вес 3,5—4,3.

Морфология. Встречается в виде кристаллов — ромбододекаэдров, пентагон-додекаэдров, тетрагон-триоктаэдров и зерен, включенных в породу.

Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Блеск стеклянный. Цвет красный, зеленый, желтый, красно-фиолетовый, черный.

Разновидности. Гроссуляр — зеленый, желтый. Уваровит — изумрудно-зеленый. Пироп — кроваво-красный.

Альмандин — красный, буро-красный. Андрадит — бурый, буровато-зеленый, черный. Прозрачная зеленая разновидность андрадита называется демантоид.

Происхождение и парагенезис. Метаморфическое, контактово-метасоматическое, иногда магматическое.

Встречается в гнейсах, кристаллических сланцах, амфиболитах, скарнах. Магматическим путем возникают альмандин и пироп.

Для них характерен тетрагон-триоктаэдрический облик в отличие от контактово-метасоматических гранатов, имеющих ромбододекаэдрическую форму.

Спутниками гранатов являются: для пиропа— алмаз и оливин в кимберлитах, для уваровита — хромит, в скарнах с гранатами гроссуляром и андрадитом встречаются магнетит, шеелит CaWO4, диопсид, кальцит, эпидот и др.

Альмандин характерен для слюдяных сланцев в ассоциации с дистеном. Спессартин встречается в пегматитах со слюдой, полевым шпатом, турмалином.

Месторождения. Карелия, Урал, Якутия. Значение. Абразивный материала. Ювелирная промышленность (пироп, уваровит, демантоид).

Эпидот— Са2(Аl, Fe)3[SiO4][Si2O7]O(OH)

Название происходит от греческого слова (эпидос)- приращение, прибавка, так как основание призматического кристалла имеет одну сторону длиннее другой.

В крастиллохимической структуре эпидота присутствуют одновременно одиночные и сдвоенные тетраэдры.

Химический состав эпидот: СаО — 23,5%, Аl2O3 — 24,1%, Fe2O3 — 12,6%, SiO2 — 37,9%, Н2О — 1,9%.

Присутствуют примеси: свинца, хрома, марганца, магния, стронция и др. Сингония моноклинная. Твердость 6,5—7. Уд. вес 3,2—3,5.

Морфология. Длиннопризматичеекие кристаллы с продольной штриховкой. Лучистые и шестоватые агрегаты, зернистые массы.

Спайность совершенная по {001}. Блеск стеклянный, сильный. Цвет фисташково-зеленый, грязно-зеленый, реже — черный.

Разновидности. Клиноцоизит—маложелезистый эпидот, пьемонтит — обогащен марганцем (до 19% МnO2).

Происхождение и парагенезис. Метаморфическое в контактовых зонах. Встречается в скарнах в ассоциации с кальцитом, магнетитом, диопсидом, кварцем, гранатом.

Гидротермальное — развивается за счет изменения плагиоклазов, амфиболов, гранатов и др. Здесь с ним ассоциирует хлорит.

Процесс преобразования горных пород гидротермальными растворами получил название эпидотизации.

Месторождения. Урал, Альпы. Значение. Породообразующий минерал, поделочный камень.

Берилл — Be3Al2[Si6O18]

Название дано по химическому элементу бериллию. Присутствуют примеси натрия, калия, лития, церия, рубидия, хрома и др.

Химический состав берилла: ВеО — 14,1%, Аl2O3— 19,0%, SiO2 —66,9%.

В кристаллохимической структуре бериллия наблюдаются сдвоенные шестерные кольца. Сингония гексагональная. Твердость 7,5—8. Уд. вес 2,6—2,9.

Морфология. Призматические удлиненные кристаллы — гексагональные призмы в комбинации с дипирамидой и пинакоидом.

Кристаллы иногда достигают больших размеров — до нескольких метров в длину. Спайность несовершенная. Излом раковистый.

Цвет от бледных оттенков серого, желтого и розового цвета до голубого и ярко-зеленого.

Разновидности. Аквамарин — голубой, цвета морской волны, прозрачный. Изумруд — ярко-зеленого цвета. Воробьевит- розовый (содержит цезий). Гелиодор — желтая прозрачная разновидность с примесью Fe2O3.

Происхождение и парагенезис. Пневматолитовый и гидротермальный — в пегматитах, грейзенах, кристаллических сланцах, в кварцевых жилах.

Спутники: топаз, вольфрамит, касситерит, молибденит, турмалин, мусковит, полевой шпат, кварц и др.

Месторождения. Урал, Забайкалье, Колумбия, США. Значение. Руда на бериллий. Изумруд, воробьевит, аквамарин и гелиодор — драгоценные камни.

Турмалин

NaR3Al6(BO3)3[Si6O18](OH, F)4, где R = Fe2+ тогда минерал называют шерлом, если R = Mg — дравитом, если R= (Li, Al) —эльбаитом и др.

Примеси: калий, хром, титан, рубидий, бериллий, ванадий, цезий и др.

Химический состав колеблется в широких пределах. Для широко распространенной разновидности турмалина — шерла — отмечается следующий средний состав (в %): Na2O— 1,9— 2,7; FeO -9,9—15,1; Аl2O3 — 28,5—34,4; В2O3 —8,3—10,7; SiO2 — 33,8—35,5; Н2O — 1,9—3,8; F — 0—0,9, а также примеси магния и лития.

Основу структуры турмалина составляют сдвоенные шестичленные кольца кремнекислородных тетраэдров подобно соединению их в берилле. Сингония тригональная. Твердость 7—7,5. Уд. вес 2,9—3,2.

Морфология. Агрегаты шестоватые, радиально-лучистые, волокнистые, реже — зернистые. Кристаллы призматические, игольчатые, вытянуты вдоль оси третьего порядка.

Характерна продольная штриховка и сечение в форме сферического треугольника. Радиально-лучистые агрегаты называются турмалиновыми солнцами.

Спайность отсутствует. Блеск стеклянный. Цвет разнообразен— от светлых тонов до бурых и черных оттенков.

Разновидности. Шерл — черный.

Рубеллит—розовый (содержит литий). Индиголит — синий. Правит — бурый.

Встречаются полихромные турмалины — с чередующимися полосами разных оттенков красного, розового, зеленого, бесцветного, синего.

Происхождение и парагенезис. Возникает в пегматитах — шерлы с мусковитом, апатитом, кварцем, дравиты — в ассоциации с кварцем и альбитом.

Рубеллиты и полихромные турмалины со сподуменом, лепидолитом, тантало-ниобатами; в грейзенах—дравиты и шерлы с бериллом, мусковитом, флюоритом.

При гидротермальных и пневматолитовых процессах в кварцевых жилах; в грейзенах с кварцем, касситеритом, флюоритом, слюдами, топазом, бериллом возникают шерлы, дравиты и другие разновидности.

Особые свойства. Обладает пьезо- и термоэлектрическими свойствами.

Месторождения. Урал, Карелия, Восточная Сибирь, Украина, Бразилия, Шри Ланка.

Значение. Пъезо- и термоэлектрическое сырье, в ювелирной промышленности.

Цепочечные силикаты

К цепочечным силикатам относятся минералы называемые пироксенами. Название «пироксены» дано Р. Ж-Гаюи зеленоватым кристаллам, обнаруженным им в лавах.

Гаюи считал их посторонними включениями, не свойственными магматическим породам (греч. «пир» — огонь, «ксенос» — чужой).

Кристаллохимическая структура пироксенов характеризуется наличием одинарной цепочки, состоящей из кремнекислородных тетраэдров.

Схематическая формула пироксенов: R2[Si2О6], где R — Mg, Fe, Са, Al, Na, Li; анион характеризуется четырьмя отрицательными зарядами — [Si2O6]4-.

Пироксены имеют короткостолбчатый облик и изо-метричное поперечное сечение.

Минералы подразделяются на моноклинные (авгит, диопсид, сподумен, эгирин и др.) и ромбические (энстатит, гиперстен) пироксены.

Авгит — Ca(Mg, Fe, Al)[(Si, Аl)2O6)]

Назван от слова «авге» — блеск (греч.) из-за сильного блеска на гранях. Сингония моноклинная. Твердость 5—6,5. Уд. вес 3,2—3,5.

Морфология. Короткостолбчатые таблитчатые кристаллы. Сплошные зернистые массы. Спайность средняя. Излом раковистый. Блеск полуметаллический, стеклянный. Цвет черный, бурый, темно-зеленый.

Разновидности. Ти-танавгит (содержит ТiO2 до 4—5%). Происхождение и парагенезис. Магматическое в основных эффузивных породах в ассоциации с магнетитом, основными плагиоклазами, оливином. Обнаружен на Луне.

Является, по-видимому, титанавгитом (SiO2 — 48,0%; FeO —8,49%, ТiO2 —5,91 %, СаО—19,88%). Значение. Породообразующий минерал.

Ленточные силикаты

К ленточным силикатам относятся минералы, называемые амфиболами. В отличие от пироксенов амфиболы имеют вытянутые призматические, игольчатые кристаллы.

Термин «амфибол» происходит от греческого слова «амфиболос» неясный, из-за разнообразия химического состава и внешнею вида минералов этой группы.

Схематическая формула амфиболов R7(Si4O11](OH)2, где R = Сu, Nig. Fe Могут входить также трехвалентные алюминий и железо.

В таком случае излишняя валентность компенсируется одновременным вхождением одновалентного натрия или приобретением отрицательной валентности, вследствие замещения кремния алюминием.

Амфиболы вместе с пироксенами составляют 16% по весу от земной коры.

Амфиболы представлены вытянутыми, призматическими кристаллами, иногда лучистого и игольчатого вида (тремолит, актинолит). Хорошо выражена спайность параллельно грани призмы.

Амфиболы подразделяются на моноклинные (тремолит, актинолит, роговая обманка и др.) и ромбические (антофиллит).

Роговая обманка — (Са, Na)(Mg, Fe)4(Al, Fe) (Al, Si)4O11]2(OH)2

Химический состав сложный и непостоянный. Сингония моноклинная. Твердость 5,5—6. Уд. вес 3,1—3,3. Морфология. Длинно-призматические, иногда столбчатые кристаллы. Спайность совершенная. Излом часто занозистый. Блеск стеклянный. Цвет зеленый, бурый, черный.

Разновидности. Базальтическая роговая обманка — бурого или черного цвета (в базальтах, туфах). Уралит — псевдоморфоза роговой обманки по пироксену.

Происхождение и парагенезис. Магматическое, в средних и щелочных интрузивных породах в ассоциации с плагиоклазами, слюдами.

Широко распространена в метаморфических породах — роговообманковых сланцах, гнейсах и др. Значение. Породообразующий минерал.

Листовые (слоевые) силикаты

В основе кристаллохимической структуры листовых силикатов находятся кремнекислородные слои (листы), состоящие из шестичленных колец кремнекислородных тетраэдров.

Шестерные кольца листовых силикатов [Si2O5]2- связываются катионами, главными среди которых являются магний, алюминий и железо, в пакеты состава [Si4O10]4-.

В данном радикале кремний может замещаться алюминием, радикал приобретает вид [(Si,Al)4O10], а минералы относят к алюмосиликатам.

Наличие пакетов у листовых силикатов, состоящих из гексагональных сеток, и слабых остаточных (ван-дер-ваальсовых) связей между ними обуславливает их физические свойства:

1. Низкую твердость (тальк и каолинит — 1, слюды — 2—3),

2. Весьма совершенную спайность, псевдогексагональную форму кристаллов,

3. Диэлектрические свойства.

Тальк (тальковый камень, жировик)

Химический состав талька: химическая формула Mg3[Si4O10](OH)2, MgO — 31,7%, SiO-63,5%, Н2 —4,8%. Сингония моноклинная. Твердость 1. Уд. вес 2,7—2,8.

Морфология. Листовые, чешуйчатые, плотные массы. Спайность весьма совершенная. Блеск стеклянный, перламутровый. Цвет бледно-зеленый, белый, желтоватый.

Разновидности. Стеатит (жировик) — плотные массы. Благородный тальк (листоватые агрегаты цвета морской волны).

Особые свойства. Жирен на ощупь. Огнеупорен (т. пл. 1400°С). С раствором азотнокислого кобальта при прокаливании приобретает розовую окраску.

Происхождение и парагенезис. Является продуктом гидротермального изменения ультраосновных пород. Ассоциирует с хромшпинелидами, магнетитом, серпентином, магнезитом, доломитом, гематитом и др.

Месторождения. Шабровское, Миасс (Урал), Канада.

Значение. Используется в бумажной, парфюмерной, красочной и текстильной промышленностях.

Мусковит — KAl2[AlSi3O10](OH, F)2

Название произошло от старинного названия города Москвы — «Муска» (итальянск.), так как через Москву этот минерал вывозился на запад под названием «московского стекла».

Химический состав мусковита: К2О — 11,8% , Аl2O3 —38,5%, SiO2 — 45,2%, Н2O— 4,5%.Cингония моноклинная. Твердость 2—3. Уд. вес 2,7—3,1.

Морфология. Сплошные листовато-зернистые и чешуйчатые агрегаты. Спайность весьма совершенная. Блеск перламутровый. Цвет бесцветный, желтоватый, зеленоватый.

Разновидности. Серицит — мелкочешуйчатый мусковит. Особые свойства. Листочки гибки и упруги. Диэлектрик. Огнеупорен.

Происхождение и парагенезис. Широко распространен как магматический минерал в интрузивных породах кислого и среднего состава.

Где является породообразующим совместно с кварцем, полевыми шпатами, роговой обманкой.

В грейзенах — с топазом, турмалином, кварцем, вольфрамитом, касситеритом, молибденитом. В пегматитах— с кварцем и полевыми шпатами. В метаморфических породах — в слюдяных сланцах и гнейсах.

Месторождения. Восточная Сибирь (р. Мама), Карелия, Индия, Бразилия.

Значение. Электро- и радиотехническая промышленность. Для изготовления огнестойких материалов.

В обойном бумажном и резиновом производствах, в химической промышленности (краски, взрывчатка).

Биотит —K(Mg, Fe)3[Si3AlO10](OH, F)2

Химический состав: K2O-6-ll%, MgO — 0,3—28,3 %, FeO — 2,7—27,6%, Fe2O3 — 0,1—20,7%, Аl2O3 — 9,4-31,7%, SiО2-32,8-45%, Н2О — 0,9-4,6%, F до 4,2%.

Сингония моноклинная. Твердость 2—3. Уд. вес 3,0. Морфология. Пластинчатые и зернисто-чешуйчатые массы (рис. 64). Спайность весьма совершенная. Блеск перламутровый. Цвет черный, бурый.

Разновидности. Лепидолит — черная слюда, без магния. Происхождение и парагенезис. Магматическое, пегматитовое, контактовое.

Встречается в ассоциации с кварцем, мусковитом, полевыми шпатами в кислых и средних магматических породах. Метаморфическое —в слюдяных сланцах и гнейсах.

Значение. Породообразующий минерал.

Гидрослюды

Гидрослюды занимают промежуточное положение между слюдами и минералами глин. Их также относят к листовым силикатам. Состав гидрослюд сложный и непостоянный.

Глауконит является водным алюмосиликатом калия, железа, магния и алюминия. Название — от цвета «глаукос» — синевато-зеленый (греч.). Содержит от 4 до 9,5% К2О. Сингония моноклинная. Твердость 2—3. Уд. вес 2,2—2,9.

Морфология. Землистые, рыхлые массы, мелкопесочный, тонкочешуйчатый. В виде зерен в осадочных породах. Кристаллы редки. Цвет зеленоватый разных оттенков.

Происхождение. Является экзогенным минералом. Возникает в осадочных породах морского происхождения — песках, песчаниках, глинах, фосфоритовых и карбонатных отложениях.

Образование связывают со сложными биохимическими процессами. Особые свойства. Сильно парамагнитен.

Способен к катионному обмену, благодаря чему используется при опреснении воды и обесцвечивании некоторых материалов.

Месторождения. Украина, Подмосковье, Поволжье.

Значение. Калийное удобрение. Для изготовления дешевой зеленой краски. Смягчитель жестких вод в сахарной, пивоваренной, винокуренной и текстильной промышленности.

Используется для определения абсолютного возраста осадков калий-аргоновым методом.

Статья на тему Силикаты

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.