Образование минералов в природе это природный процесс в результате которого образуются минералы.

Рассматриваться три вида процесса при которых это происходит:

1. Минералообразующие процессы, идущие непосредственно в магме.

2. Образования минералов, идущие в самой верхней зоне земной коры.

3. Процессы, протекающие в более глубоких зонах, где повышенное давление.

Например для образования алмаза нужна высокая температура и давление.

Что такое образование минералов в природе

На основании современных данных геофизики — науки о физических свойствах земли в целом и отдельных се участках (плотность, упругость, электропроводность, радиоактивность, магнитность, температура и др.).

Можно считать установленным, что земной шар имеет неоднородное строение и сложен зонами с различными физическими свойствами.

Наличие первоначально предполагавшейся жидкой зоны можно считать окончательно опровергнутой.

Исследование глубокофокусных землетрясений указывает на твердое состояние на глубине, доходящей до 800 км и полностью исключает понятие об общности магматического резервуара, питающего вулканическую деятельность.

Схематически весь земной шар можно считать сложенным из центрального ядра, подкорового субстрата и «коры», как ее можно лишь условно назвать.

Многие исследователи предполагают «металлическое» состояние ядра. Под термином «металлический» вовсе не следует считать ядро состоящим из металлического железа.

«Металлическое состояние» подразумевает особое резко уплотненное состояние вещества, связанное с особенностью его атомного строения.

Такое ядро обнаруживается на глубине 2900 км и простирается до центра земли. Выше его залегает зона с явно иными свойствами.

Эта зона «подкорового субстрата» имеет свойства силикатной массы, соответствующей горной породе, называемой перидотитом, и сложена в основном соединениями, богатыми магнием и железом.

Согласно принятой в геологии терминологии эта зона сима (от силиций и магний). Ее верхняя граница лежит на глубине 25—80 км в материковых областях.

Она отчетливо обнаруживается геофизическими методами исследования и носит название поверхности разрыва Мохоровичича.

Выше залегает зона, называемая условно земной корой (литосферой). Она неоднородна по своим свойствам, причем ее верхняя часть называется гранитной, а нижняя базальтовой.

Границы между этими зонами и свойства изменяются по меньшей мере три раза (413—650, 900 и 1800 км).

Весь этот слой характеризуется значительным содержанием кремния и алюминия и получил название сиаль (силиций и алюминий).

Земная кора

Минералогия изучает преимущественно литосферу или твердую земную кору. Те глубины, до которых можно исследовать ее непосредственно при помощи наблюдений в шахтах или буровых скважинах, не превышают 5000—6000 м .

Однако совершенно ошибочно было бы допустить, что наше точное знание состава земной коры ограничивается глубиной в 4,5 км ниже поверхности суши.

Слои осадочных пород и потоки лавы в результате тектонических движений часто бывают собраны в синклинальные складки.

Если известны слои, выходящие на поверхность по обоим крыльям синклинали, то известен также и их состав в нижних, погруженных частях синклинали, уходящих, может быть, на глубину 12—15 км.

Что же касается массивов изверженных горных пород, занимающих на поверхности земли десятки кв. километров, то возможно, что состав их не изменяется и на большой глубине.

Поэтому можно допустить, что наши сведения о составе земной коры более или менее достоверны максимум до глубины 16 км.

Земная кора состоит из горных пород. Горные породы составлены из различных минералов.

Зная химический состав отдельных минералов и горных пород, а также их распространение в земной коре, можно определить и средний химический состав земной коры.

Сведения о составе земной коры приводятся в несколько сокращенном виде списка ниже.

Химические элементы в земной коре

Кислород — 47,2. Кремний — 27,6. Алюминий — 8.8. Железо — 5.1. Кальций — 3.6. Натрий — 2.64. Калий — 2.6. Магний — 2,1. Водород — 0,15. Титан — 0,6. Углерод — 0.1. Хлор — 0.05. Фосфор — 0.08. Сера — 0.05. Марганец — 0,09.

Фтор — 0.03. Барий — 0,05. Азот — 0.01. Стронций — 0,04. Хром — 0.02. Цирконий — 0,02. Ванадий — 0,02. Никель — 0,01. Цинк — 0,005. Бор — 3·10-4. Медь — 0,01. Иттрий — 0,003. Бериллий — 6 · 10-4. Церий — .4,5 · 10-3. Кобальт — 0,003.

Торий — 8 · 1-4. Неодим — 2.5 · 10-3. Свинец — 1.6 · 10-3. Молибден — 3 · 10-4. Бром — 1.6 · 10-4. Уран — 3 · 10-4. Вольфрам — 1 · 10-4. Олово — 4 · 10-3. Мышьяк — 5 · 10-4. Ртуть — 7 · 10-6. Иод — 3 · 10-5. Сурьма — 4 · 10-5. Серебро — 1 · 10-5. Платина — 5 · 10-7. Золото — 5 · 10-7. Радий —1 · 10-10

Сравнивая по этой таблице распространенность отдельных химических элементов в земной коре, можно видеть, что первые 8 элементов составляют 99% земной коры.

Причем среди них имеется лишь два металла, имеющих крупное значение в технике — алюминий и железо.

На все остальные элементы приходится только 1 % земной коры; среди них находятся не только углерод, но и сера, марганец и все цветные редкие и драгоценные металлы.

При этом оказывается, что такие всем известные и распространенные в обыденной жизни и технике металлы, как медь и цинк, менее распространены в земной коре, чем «редкие» элементы— ванадий (V) и цирконий (Zr).

Содержание в земной коре свинца и олова гораздо меньше, чем иттрия, церия, тория и неодима.

Указанные выше «редкие» элементы — ванадий, церий, иттрий и др. — концентрируются главным образом в магмах, где играют мало выясненную роль «минерализаторов».

Они преимущественно равномерно распределены (рассеяны) в горных породах и гораздо реже входят в состав минералов.

Из которых к тому же извлекаются с большим трудом, тогда как медь, цинк, свинец и олово сконцентрированы главным образом в рудных месторождениях и легко выплавляются из своих руд.

Этим обстоятельством, а также и тем, что многие «редкие» элементы не нашли еще себе достаточного применения в технике, и объясняется столь большое различие между «редкостью» элемента в практике и распространением его в земной коре.

Около 95% земной коры составляют изверженные горные породы.

Они образовались непосредственно из магмы, насыщенной легколетучими (H2O,F и др.) веществами силикатного расплава, поднявшейся из недр земли и застывшей в виде агрегата разнообразных минералов.

Типичным представителем таких пород будет застывший на большой глубине гранит или затвердевшая на поверхности базальтовая лава.

Лежащие близко от поверхности земли изверженные горные породы разрушаются под действием атмосферных агентов — О, СО2 и Н2О.

А также перемен температуры, ветра, текучих вод и дают материал для образования вторичных или осадочных пород, к которым принадлежат глины, пески, песчаники, известняки и т. д.

Осадочные породы, подобно изверженным, состоят из различных минералов. Главными из этих минералов являются кварц, каолин и кальцит.

Пласты осадочных пород, подвергшиеся в свою очередь действию горообразующих сил или высокой температуры поднявшейся из недр земли магмы.

Превращаются в сланцы, кварциты и мраморы, называемые метаморфическими (измененными) породами, которые, подобно осадочным и изверженным породам, состоят из различных минералов.

Образование минералов в природных условиях происходит, таким образом, в различных частях земной коры и тесно связано с породообразующими процессами.

Поэтому процессы минерало-образования, как и горные породы, можно разделить на три основные группы:

1. Группу составляют минералообразующие процессы, идущие непосредственно в магме или тесно связанные с газообразными составными частями и водными растворами зоны магмы;

2. Группе принадлежат процессы образования минералов, идущие в самой верхней зоне земной коры: на земной поверхности или на самой незначительной глубине.

Здесь господствуют низкая температура и нормальное или близкое к нему давление. Минералообразование идет обычно при участии воды и нередко живых организмов;

3. Группе относятся процессы, протекающие в более глубоких зонах, где повышенное давление, иногда весьма значительное (тысячи атмосфер), и высокая температура вызывают появление минералов, устойчивых при этих условиях.

Их агрегаты (горные породы) имеют специфический облик и минералогический состав, часто свойственный только такой обстановке. Они получили название метаморфических (преобразованных) пород.

Зоны земной коры

Как уже указывалось, процессы минералообразования, идущие в земной коре на разных глубинах, находятся в тесной зависимости от физико-химических факторов, имеющих место в разных случаях.

Особенно существенно давление, температура и химическая активность О, СО2, Н2О, SiО2 и других химических веществ.

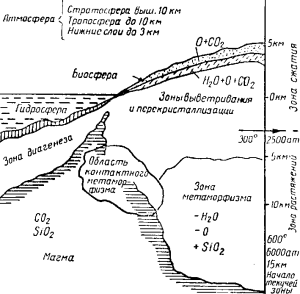

По характеру преобладающих процессов образования и изменения горных пород и минералов земная кора может быть разделена на несколько зон.

Для каждой из них характерны определенные интервалы температуры и давления, химического действия О, СО2, Н2О и SiО2 и образование определенных комплексов минералов, устойчивых при данных условиях.

Схематический разрез земной коры с подразделением ее на зоны приведен на рис.. Глубины указаны в километрах.

Выветривание горных пород

Верхние слои земной коры носят название зоны выветривания; она в свою очередь подразделяется на поверхностную часть — биосферу и лежащую ниже область глубинного выветривания.

Биосфера прилегает непосредственно к поверхности земли, благодаря чему главную роль здесь играют кислород воздуха и природная (грунтовая) вода, просачивающаяся в землю и содержащая в растворе кислород, СО2 и другие газы.

Кроме того, не малое значение имеет деятельность организмов, в особенности растений и почвенных бактерий. Реакции идут при атмосферном давлении и низких температурах.

Особо важную роль здесь приобретают воды, скапливающиеся в пониженных местах земной поверхности в виде болот, озер и морей, особенно их высыхающих заливов (лагун).

Растворимые в воде вещества концентрируются и в этих условиях, доходя до состояния пересыщения, могут выделяться в огромных количествах.

Указанные природные водоемы могут явиться средами, в которых концентрация таких веществ, как СО2, СН4, H2S и др.

Может полностью исключить действие кислорода и создать условия образования торфа, угля, нефти, сульфидов (преимущественно железа), а также и различных солей двухвалентного железа.

Практическое значение подобных образований не требует разъяснения.

В области глубинного выветривания реакции образования и изменения горных пород и минералов идут уже при несколько повышенных температуре и давлении в связи с большей глубиной.

Главное значение здесь имеют проникающая сюда вода и углекислый газ.

В зоне выветривания накапливаются по преимуществу те химические соединения, которые устойчивы по отношению к кислороду, углекислоте и воде.

Только при особых физико-химических условиях образуются минералы с иными свойствами.

Так, например, пласты каменной соли или калийных солей, отложившиеся в прежние геологические периоды, могли сохраниться до нашего времени только под защитой илистых осадков.

Образовавших водоупорный слой над пластами солей; возникновение ископаемых углей возможно было только благодаря накоплению растительной клетчатки и ее разложению под водой и без доступа воздуха.

Зона диагенеза (перерождения) приурочена к тем слоям земной коры, которые слагают дно океанов на значительных глубинах и находятся под давлением вышележащего слоя морской воды.

Рыхлые слои известковых, известково-глинистых, глинистых и кремнистых осадков частью терригенного, частью химического и органогенного происхождения.

Под влиянием процессов диагенеза превращаются в плотные известняки, мергели, глины, песчаники, причем происходит уплотнение осадков, цементирование составных частей осадочных пород, выщелачивание солей и частичная перекристаллизация.

Граница поверхностной зоны глубинного метаморфизма приближается к границе сжатия и растяжения, т. е. отвечает, по представлению современных геофизиков, преимущественно поясу спокойствия.

Все, лежащее выше этой границы, захвачено процессами образования трещин, сжатия, сдвигов и складок в результате сильного давления.

Минералообразование в этой зоне протекает при особых условиях, причем крупную роль в нем играют вода и углекислота.

В противоположность этому, более поверхностному типу явлений, процессы минералообразования, идущие ниже пояса спокойствия.

Связаны с глубинными очагами изверженных магм и с теми газообразными и жидкими веществами, которые образуются в связи с явлениями вулканизма и глубинных интрузий.

В зоне метаморфизма горные породы и минералы, под влиянием повышенной температуры, горообразующих процессов или под давлением вышележащих пород, подвергаются сильнейшему сжатию и приобретают яснокристаллическую структуру.

Здесь образуются типичные метаморфические породы — гнейсы и кристаллические сланцы, а содержащие воду минералы переходят в соответствующие безводные соединения.

Для этой зоны особенно характерны процессы силицификации — образования силикатов (кремнекислых соединений) за счет известковых порол и кремнезема.

Давление здесь очень значительно и достигает многих тысяч атмосфер. Вода в зоне метаморфизма находится частью в жидком виде, частью в виде перегретых паров.

На границе между зоной метаморфизма и нижележащей зоной магмы на рис. отмечена область контакта.

В этой области процессы образования минералов и горных пород протекают под влиянием высокой температуры расплав ленной магмы и выделяющихся из нее раскаленных газов и паров

Граница, с которой начинается зона магмы, показана чисто гипотетически. Переход между зоной метаморфизма и зоной магмы не резок, обе зоны связаны промежуточными вязкими образованиями.

В зоне магмы господствует высокая температура, превышающая 1000°, и высокое давление мощного слоя вышележащих горных пород.

Горные породы и минералы, попадающие сверху в эту зону, переплавляются и ассимилируются магмой и их составные части снова выкристаллизовываются, приобретая уже иной вид, состав и структуру.

Магма и и ее дифференциация

Расплавленный материал горных пород и минералов называют магмой. Буквально греческое слово «магма» обозначает густую тестообразную массу.

Магма представляет взаимный раствор многих компонентов, из которых важнейшими и преобладающими являются силикаты.

Кроме того, в магмах всегда встречаются газы, главным образом пары перегретой воды (частью диссоциированные на Н и ОН), HF, H2S, MCl, СО, СO2 и летучие соединения S и В.

Присутствие которых уменьшает вязкость магмы, понижает температуры плавления силикатов и, таким образом, способствует кристаллизации.

Эти газообразные вещества, называемые «минерализаторам и», могут иногда образовывать летучие соединения с некоторыми из силикатов и другими составными частями магмы и вместе с ними переноситься в направлении пониженного давления.

Таким образом, равновесие в магме нарушается, особенно при изменении температуры и давления.

При этом происходят разнообразные реакции между ее составными частями, и в результате местного обогащения одним или несколькими компонентами начинается кристаллизация.

Магма данного состава при различных условиях температуры и давления может образовать разные сочетания минеральных групп.

Статья на тему Образование минералов в природе

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.