Выплавка чернового свинца в шахтных печах

Внутренний горн выкладывают из шамотного кирпича на бетонном фундаменте в виде корыта глубиной около 600 мм.

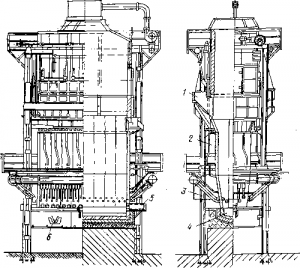

Стены его футерованы внутри магнезитом и укреплены стальным кожухом с обвязкой из балок (рис. 90). Для непрерывного выпуска свинца служит сифон — канал в кладке сечением 250X250 мм, соединяющий горн у лещади с наружной плоской чашей и отходящим от нее желобом. У больших печей длиной до 6 м делают два сифона на расстоянии 2 м один от другого. Кессоны похожи на применяемые для медеплавильных печей, но ставятся в два ряда по высоте: нижние с наклоном 5—7 град, к вертикали, а верхние и торцовые — вертикально.

Рис. Шахтная печь для свинцовой плавки:

1 — загрузочные окна; 2 — кессоны; 3 — фурмы; 4 —горн; 5 —желоб для выпуска штейна и шлака; 6 — сифон

Нижний ряд их имеет фурмы, расположенные в одну линию, реже в шахматном порядке. В боковых кессонах сделаны проемы, в которые входят медные или чугунные плиты с вплавленными в них водными змеевиками и двумя отверстиями — летками для выпуска штейна и шлака. Обычно пользуются нижним, а верхнее оставляют в запасе.

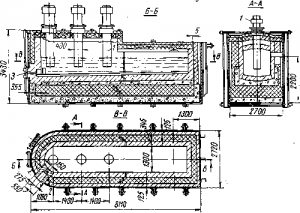

Смесь штейна и шлака стекает по короткому охлаждаемому водой желобу в большой наружный отстойник, обогреваемый мазутом, газом или электричеством (рис. 2). Продукты плавки накапливаются здесь и расслаиваются, по мере надобности их направляют на дальнейшую переработку, выпуская через летки.

Колошниковый шатер для загрузки шихты и отвода газов выкладывают из шамотного кирпича в стальном каркасе, по длинным сторонам его сделаны загрузочные окна, закрытые охлаждаемыми водой подъемными заслонками. Свод примыкает к газоходу.

Рис. 2. Электрообогреваемый отстойник для шлака свинцовой плавки:

1 — электроды; 2 — летка для выпуска шлака; 3 — выпуск свинца и штейна

Агломерат, кокс и флюсы подают по рельсовым путям, проложенным на колошниковой площадке вдоль шатра. Выше говорилось, что флюсы входят в шихту агломерации; однако часть их во избежание дорогого измельчения подают прямо в печь. Крупность кусков основной массы шихты 100 мм, мелочи (<25 мм) не должно быть больше 15%, так как она увеличивает сопротивление потоку газов. Загрузку регулируют по сходу сыпи, поддерживая уровень ее постоянным.

Режим плавки зависит от расхода кокса и дутья, а также от газопроницаемости столба шихты.

Главная масса кокса сгорает в области фурм, температура здесь 1450—1500° С, а в отдельных участках достигает 1550° С. Газы устремляются вверх, пронизывая шихту и передавая ей тепЛо. Температура в горне ниже, чем вблизи фурм (900— 1200°С), а на выходе колошниковых газов 250—400°С. Около фурм углерод кокса сгорает до СО2. Углекислый газ, проходя вышележащие слои раскаленного кокса, превращается в окись углерода по реакции. При дальнейшем движении газов содержание СО в них снижается, а содержание СО2 возрастает главным образом в результате восстановления окислов металла.

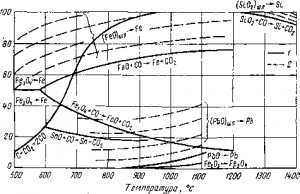

Рис. 3. Диаграмма условий восстановления окислов металлов из шлака (по А. Н. Вольскому):

1 — кривые равновесия для свободных окислов; 2 — то же, для окислов, растворенных в шлаке

При спекании основная масса свинца уже связана в силикаты с температурой плавления около 700° С. Вскоре после загрузки в шахтную печь они начинают плавиться и растворять в себе окислы других металлов.

Свинец, железо и примеси восстанавливаются главным образом из силикатного расплава, стекающего вниз, навстречу потоку горячих восстановительных газов.

Газы из фурменной области движутся в шахте с большой скоростью и равновесие реакции не успевает установиться, соотношение между составом газов и температурой не соответствует равновесной кривой (рис. 3) при высоких температурах — в нижних горизонтах сыпи газы содержат больше СО2, а при низких — вверху больше СО, чем это следует из равновесной кривой.

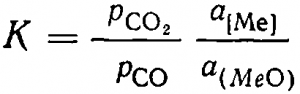

Запишем реакцию восстановления окислов из силикатной расплава в общем виде:

(МеО)шл + СО = [Me] + СО2

Здесь по-прежнему квадратными скобками показаны концентрации в металлической, а круглыми — в шлаковой фазе.

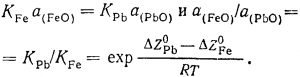

Полагая αМе= αPb = 1, найдем

pCO2/pCO = KPbα(PbO)

По мере понижения активности (содержания) свинца в шлаке для равновесия требуется все большее парциальное давление окиси углерода. По этой причине пунктирные кривые равновесия реакции восстановления РbО, входящей в шлак, лежат выше сплошной линии для чистого РbО (см. рис. 3).

То же справедливо для FeO, поскольку железо не растворяется в свинце и, восстанавливаясь, образует самостоятельную металлическую фазу. И здесь равновесная кривая возвышается

С понижением α(FeO)

pCO2/pCO = KFeα(FeO)

В любом участке шахты pCO2/pCO для свинца и железа одинаково, поэтому, применив уравнение, найдем

Сродство железа к кислороду значительно выше, чем у свинца (см. рис. 5), разность ΔZ0PbO—ΔZ0FeO всегда положительна.

Активность FeO в шлаке при любой данной температуре значительно превышает активность РbО, что и подтверждает возможность избирательного восстановления свинца. Регулируя температуру и парциальное давление СО в газах, зависящие от расхода кокса и воздуха, а также от скорости движения газов в шахте, можно восстановить свинец, почти полностью оставив все железо в шлаке. При частичном восстановлении железо не загрязняет металл: оно в свинце не растворяется, но дает в горне настыли, осложняющие плавку. Кроме того, с уменьшением содержания FeO повышается вязкость шлака.

Примеси окислов меди, висмута, цинка, мышьяка и сурьмы восстанавливаются попутно и растворяются в свинце.

Оценивая распределение сопутствующих металлов между черновым свинцом и шлаком, необходимо учесть их активности в металлической фазе. Пользуясь тем же уравнением, справедливым для любой точки пространства печи, найдем:

Между активностями примесей в свинце и шлаке устанавливаются постоянные соотношения; примесь тем больше переходит в свинец, чем меньше ее сродство к кислороду, характеризуемое величинами КMe и ΔZ0MeO. Например, медь и висмут практически

полностью восстанавливаются, и растворяются в свинце. Мышьяк, сурьма и олово в значительной мере переходят в металлическую фазу; хотя стандартное сродство к кислороду у них больше, чем у свинца: восстановление облегчается растворимостью этих металлов в свинце.

Цинк, имеющий сравнительно большое сродство к кислороду, преимущественно переходит в шлак. Содержание его в черновом свинце не превышает 0,4%, кроме того, оно меньше ожидаемого из-за значительной летучести металла при температурах плавки.

Мышьяк, подобно цинку, имеет высокое давление пара и частично испаряется, он возгоняется также в виде As4O6, образующейся как промежуточный продукт при восстановлении арсенатов.

Пары цинка, мышьяка и сурьмы окисляются избыточным кислородом и углекислотой, твердые частицы окислов уносятся газами в виде тонкой пыли.

Силикатный расплав, стекая вниз по кускам кокса, все более обедняется свинцом. В горне печи, имея плотность 3200— 3600 кг/м3, он располагается над слоем жидкого металла, плотность которого около 11.

Сульфиды свинца, меди и железа, не окислившиеся при обжиге, сплавляются в штейн. Независимо от состава сульфидов и сульфатов в агломерате в штейн переходят металлы, имеющие наименьшую разность сродства к кислороду и сере—ΔZ0O—ΔZ0S:

прежде других медь, затем свинец и железо. Окончательный состав сплава сульфидов устанавливается в результате взаимодействия его со шлаками и черновым свинцом.

Плотность медно-свинцовых штейнов в пределах 4800— 5200 кг/м3. Подобно свинцу, они хорошо растворяют золото и серебро (самородное и аргентит).

Сульфаты свинца и цинка восстанавливаются до сульфидов или разлагаются при контакте со шлаком:

PbSO4 + SiO2 + СО = PbSiO3 + SO2 + CO2

Практика показывает, что восстановление опережает разложение, поэтому десульфуризация при свинцовой плавке не более 20—40%, остальная сера дает штейн.

Штейн нежелательный продукт плавки: для переработки его с целью извлечения золота, серебра, меди и свинца необходимы сложные дополнительные переделы, сопряженные с затратами топлива, материалов и потерями металлов. Штейн не получится или выход его будет небольшим, если при обжиге достаточно полно выжечь серу, медь перейдет в черновой свинец. Вместе с тем плавка сильно медистых концентратов после обжига намертво затрудняет сифонный выпуск свинца. Температура в области фурм выше, чем в горне. Поступая сюда, свинец несколько охлаждается и выделяет кристаллы меди, оседающие на стены и лещадь; они постепенно заполняют горн и перекрывают выход в сифон. Чтобы избежать неудобств при выпуске, иногда предпочитают оставлять после обжига немного серы, способной образовать штейн и собрать в нем медь.

В некоторых концентратах, помимо меди, много цинка. При плавке сульфид его распределяется между штейном и шлаком, повышая вязкость и затрудняя расслаивание. Вместе с тем если концентрат обожжен намертво, цинк не опасен: окись его растворяется в шлаке и частично уносится газами. Перерабатывая концентраты, значительно загрязненные цинком и медью, обычно предпочитают возможно более полный обжиг, переводят цинк в шлак, а медь в свинец. Трудности при выпуске преодолевают перегревом горна, сжигая дополнительное топливо.

Статья на тему Выплавка чернового свинца в шахтных печах

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.