Регуляция дыхания

Рис. 85. Схема опыта с перекрестным кровообращением

Дыхательный центр находится в состоянии постоянной активности: в нем ритмически возникают импульсы возбуждения. Эти импульсы возникают автоматически. Даже после полного выключения центростремительных путей к дыхательному центру в нем можно зарегистрировать ритмическую активность. Автоматизм дыхательного центра связывают с процессами обмена веществ в нем. Ритмические импульсы передаются из дыхательного центра по центробежным нейронам к дыхательным мышцам и диафрагме, обеспечивая чередование вдоха и выдоха.

Рефлекторная регуляция

При болевом раздражении, при раздражении органов брюшной полости, рецепторов кровеносных сосудов, кожи, рецепторов дыхательных путей изменение дыхания происходит рефлекторно. При вдыхании паров аммиака, например, раздражаются рецепторы слизистой оболочки носоглотки,. что приводит к рефлекторной задержке дыхания. Это важное защитное приспособление, препятствующее попаданию в легкие ядовитых и раздражающих веществ.

Особое значение в регуляции дыхания имеют импульсы, идущие от рецепторов дыхательных мышц и от рецепторов самих легких. От них в большей степени зависит глубина вдоха и выдоха. Это происходит так. При вдохе, когда легкие растягиваются, раздражаются рецепторы в их стенках. Импульсы от рецепторов легких по центростремительным волокнам достигают дыхательного центра, тормозят центр вдоха и возбуждают центр выдоха. В результате дыхательные мышцы расслабляются, грудная клетка опускается, диафрагма принимает вид купола, объем грудной клетки уменьшается и происходит выдох. Поэтому говорят, что вдох рефлекторно вызывает выдох. Выдох, в свою очередь, рефлекторно стимулирует вдох.

В регуляции дыхания принимает участие кора головного мозга, обеспечивающая тончайшее приспособление дыхания к потребностям организма в связи с изменениями условий внешней среды и жизнедеятельности организма.

Вот примеры влияния коры больших полушарий на дыхание. Человек может на время задержать дыхание, по своему желанию изменить ритм и глубину дыхательных движений. Влияниями коры головного мозга объясняются предстартовые изменения дыхания у спортсменов — значительное углубление и учащение дыхания перед началом соревнования. Возможна выработка условных дыхательных рефлексов. Если к вдыхаемому воздуху добавить 5—7% углекислого газа, который в такой концентрации учащает дыхание, и сопровождать вдох стуком метронома или звонком, то через несколько сочетаний один только звонок или стук метронома вызовет учащение дыхания.

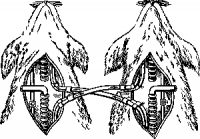

Гуморальные влияния на дыхательный центр. Большое влияние на состояние дыхательного центра оказывает химический состав крови, в частности ее газовый состав. Впервые это было показано в опыте с перекрестным кровообращением. У двух собак, находящихся под наркозом, перерезали сонные артерии, несущие кровь к голове, и через трубки соединяли так, что кровь от туловища первой собаки поступала к голове второй, а кровь от туловища второй собаки поступала к голове первой (рис. 85). Вторые сонные артерии у собак зажимали. Зажатие трахеи у первой собаки вызывало одышку у второй, и наоборот. Происходило это потому, что в крови собаки, у которой пережималась трахея, накапливалось большое количество углекислого газа.

Кровь, насыщенная углекислым газом, поступала к голове другой собаки, омывала ее дыхательный центр и возбуждала к активной деятельности. Потому у второй собаки и наблюдались частые дыхательные движения.

Последующие опыты с введением в определенный участок продолговатого мозга раствора, содержащего углекислоту, подтвердили это положение.

Накопление углекислого газа в крови вызывает раздражение рецепторов в кровеносных сосудах, несущих кровь к голове, и рефлекторно возбуждает дыхательный центр. Подобным образом действуют и другие кислые продукты, поступающие в кровь, например молочная кислота, содержание которой в крови увеличивается во время мышечной работы. Кислоты увеличивают концентрацию водородных ионов в крови, что вызывает возбуждение дыхательного центра.

Соберите установку для регистрации дыхательных движений у человека.

Зарегистрируйте дыхательные движения у человека, находящегося в состоянии покоя. Затем испытуемому предложите задержать дыхание на возможно больший промежуток времени. Продолжайте регистрировать дыхание. Обратите внимание, что после задержки дыхания глубина и частота дыхательных движений изменились. Чем это можно объяснить?

После непродолжительного отдыха предложите испытуемому сделать 8— 10 глубоких и частых дыхательных движений, которые бы хорошо вентилировали легкие. Как теперь изменится характер кривой регистрации дыхательных движений?

В результате деятельности механизмов регуляции обеспечивается приспособление дыхания к потребностям организма, поддерживается постоянство газового состава и реакции внутренней среды организма.

Дыхание при пониженном и повышенном атмосферном давлении

В настоящее время миллионам людей на нашей планете приходится жить и работать в условиях пониженного атмосферного давления. Это происходит в условиях высокогорья. Жители Караганды и Алдана, Златоуста и Алма-Аты, Андижана и Еревана, рабочие рудников Восточной Сибири, закарпатские лесорубы, чабаны Средней Азии, геологи и метеорологи, альпинисты— почти каждый пятый житель нашей страны испытывает на себе влияние пребывания в условиях горного климата.

То, что при подъеме на высокие горы ухудшается общее состояние и развиваются болезненные проявления, люди заметили уже давно. Это заболевание получило название горной или высотной болезни.

На высоте в связи с пониженным атмосферным давлением снижается парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе, что приводит к кислородной недостаточности — гипоксии.

Большинство людей — жителей равнин начинают ощущать действие высоты уже на 2500—3000 м над уровнем моря, а при мышечной работе — и на меньшей высоте. Появляются некоторая слабость, вялость, головокружение, небольшая одышка при физической работе, сонливость, учащается сердцебиение. У некоторых людей при этом меняется поведение: отмечается приподнятое настроение, беспричинное веселье и смех, излишняя жестикуляция и говорливость. Это состояние называют эйфорией.

Ухудшение самочувствия происходит на высоте 4000—5000 м. Возбужденное состояние сменяется упадком настроения, развивается апатия. На высоте 5000—7000 м ощущается тяжесть во всем теле, головокружение, не прекращается головная боль. Кожа лица, губ синюшная, температура тела повышается на 1—2°, чувствуется озноб, течет кровь из носа, ушей и даже легких (кровохарканье). Расстраивается сон, часто возникают слуховые и зрительные иллюзии и галлюцинации.

Предупредить развитие горной болезни можно путем дыхания газовой смесью с высоким содержанием кислорода через маску, соединенную с кислородным баллоном. В этом случае признаки высотной болезни не обнаруживаются даже на высоте 11 000— 12000 м.

Высотная болезнь связана не только с недостаточным поступлением в организм кислорода, но и с недостатком углекислоты в крови и тканях. Дело в том, что недостаток кислорода в крови приводит к возбуждению специальных нервных клеток, чувствительных к снижению парциального давления кислорода. Это служит началом рефлекса, который приводит к усилению дыхания, увеличивается вентиляция легких. В связи с этим из крови усиленно выводится углекислый газ. Недостаток углекислоты понижает возбудимость дыхательного центра, поэтому дыхание не усиливается настолько, насколько это требуется организму.

Путем тренировки можно повысить выносливость человека к пониженному атмосферному давлению. Летчиков или парашютистов тренируют к вребывавию на больших высотах в специальвых барокамерах, в которых можно создавать давление, соответствующее различным высотам. Предел выносливости к кислородной недостаточности у тренировавных людей зарегистрирован в 1963 г. в экспедиции на Эверест. Шесть американских восходителей провели без кислородного прибора на высоте 8500 мот 4 до 12 ч.

При длительном пребывании на больших высотах происходит акклиматизация к пониженному парциальному давлению кислорода. При этот происходит усиление кроветворения и, как следствие, увеличение числа эритроцитов в крови, усиливается легочная вентиляция, снижается чувствительность организма к недостаточному снабжению кислородом.

При подземных работах на большой глубине, при водолазных, работах человек испытывает влияние высокого атмосферного давления.

На какую глубину может опуститься и как долго может пробыть под водой человек, не пользующийся никакими дыхательными аппаратами?

После предварительного дыхания чистым кислородом некоторым ныряльщикам удавалось просидеть на дне бассейна свыше 13 мин. За это время исчерпываются все запасы кислорода, содержащиеся в их легких, крови и тканях.

С увеличением глубины погружений через каждые 10 м давление среды возрастает на 1 атм. Ткани человека более чем на 70% состоят из несжимаемой воды, и давление в них быстро уравнивается с внешним давлением. Легкие же человека заполнены воздухом, а он сжимается. Повышение давления в полости легких ныряльщика сопровождается уменьшением их объема, а следовательно, и объема грудной клетки. До недавнего времени считалось, что глубина 40 м является пределом ныряния. На этой глубине грудная клетка сжимается до своего минимально возможного объема.

Но вот американскому ныряльщику Р. Крофту удалось благополучно погрузиться на глубину 73 м. Как это объяснить? Oт чрезмерного сдавливания грудной клетки ее защищает кровь. Когда человек погружается за физиологический предел ныряния, уменьшение объема воздуха в легких компенсируется дополнительным притоком крови в сосуды легких из периферических органов. Поэтому объем грудной клетки сохраняется почти постоянным, что не дает возможности ей разрушаться.

С увеличением глубины погружения парциальное давление кислорода в легких водолаза увеличивается. Одновременно в крови и тканях происходит накопление азота. Возникает глубинное опьянение. Иногда при этом возникают галлюцинации. Причиной глубинного опьянения считают азот, обилие кислорода в дыхательной смеси и большую плотность этой смеси.

Как предупредить глубинное опьянение? Прежде всего специальным подбором газовой смеси. Замена азота гелием, который менее наркотичен и обладает меньшей молекулярной массой, дала возможность резко увеличить глубину погружения водолазов. Из водолазов пока глубже всех спускался швейцарец Келлер. С аквалангом за спиной он побывал на глубине 305 м. Состав дыхательной смеси он сохранил в тайне.

Но вот водолаз преодолел глубинное опьянение и благополучно вернулся на поверхность. И вдруг внезапно у него появляются ломота в суставах, кожный зуд, общая слабость, могут быть параличи рук, ног, а иногда и наступает смерть. Кессонная болезнь — так называют этот комплекс нарушений в организме.

И причина опять в том, что человеку на глубине приходится дышать воздухом или его заменителем под высоким давлением.

На земле в теле взрослого человека растворено около 1 л азота.

Под водой при дыхании воздухом происходит дополнительное растворение азота в крови и тканях организма. На глубине 10 м количество азота в организме водолаза удваивается, на глубине 20 м — утраивается и т. д. Чаще всего кессонная болезнь возникает после погружения на глубину свыше 12,5 м.

При декомпрессии — медленном подъеме водолаза из глубины моря — азот по мере падения давления выделяется с выдыхаемым воздухом и организм не испытывает никаких осложнений в этой связи. При быстром подъеме азот не успевает выделиться из организма, кровь и ткани оказываются перенасыщенными этим газом: азот вспенивается пузырьками, которые разрывают ткани. Азот, хорошо растворяясь в жирах и липоидах, накапливается в большом количестве в мозгу и нервных стволах, особенно богатых этими веществами.

Только при строгом соблюдении установленных правил подъема (режима декомпрессии) избытки газа выделяются из организма без образования пузырьков. Так, с глубины 60 м водолаз поднимается около 40 мин, а после 24-часового пребывания на глубине 180 м необходимо подниматься на поверхность в течение 6 суток.

Можно ли ускорить вымывание азота или гелия из организма, не вызвав кессонного заболевания? Видимо, да, если комбинировать газовую смесь. Все газы, которые могут быть разбавителями кислорода в дыхательной смеси, в соответствии со скоростью насыщения ими тканей организма располагаются в такой последовательности: водород, гелий, неон, азот, аргон, криптон, ксенон. Комбинируя смеси, Келлер еще в 1962 г. с глубины 300 м поднялся за 1 ч.

Режим декомпрессии резко снижает возможности пребывания человека под водой. А может временно стоит поселиться в подводном доме, где давление такое же, как и в окружающей его воде? Такие дома есть. Это было сделано в 1965 г. пионером подводного градостроительства Жаком Ивом Кусто. В стальном «доме» шесть французских акванавтов в течение трех недель трудились на глубине 100 м. Американский космонавт Скотт Карпентер жил в подводной лаборатории на глубине 63 м в течение месяца.

В нашей стране у Крымского побережья Черного моря появилось подводное жилище «Ихтиандр», а с 1968 г. действует подводная лаборатория «Черномор».

Искусственное дыхание

У человека может наступить остановка дыхания. Тогда прибегают к искусственному дыханию. Существует несколько способов искусственного дыхания. Первый способ наиболее распространен. Воздух ритмически нагнетается в легкие специальными мехами или насосом. Выдох обычно

при этом происходит пассивно. Если такой специальной аппаратуры нет, тогда пользуются дыханием изо рта в рот или изо рта в нос. При этом оказывающий первую помощь периодически активно вдувает свой выдыхаемый воздух в рот или нос пострадавшего, раздувая его легкие. Рот или нос пострадавшего при этом прикрывают марлей. Выдох происходит пассивно вследствие спадения легких после прекращения вдувания. В выдыхаемом воздухе содержится 16—17% кислорода, что достаточно для обеспечения газообмена, а высокое содержание в выдыхаемом воздухе углекислого газа (3—4%) способствует стимуляции дыхательного центра пострадавшего.

Второй способ искусственного дыхания — ритмическое сдавливание или расширение грудной клетки. Наиболее простая модификация этого способа — сильное сдавливание грудной клетки руками в ритме естественного дыхания (16—18 раз в минуту). Когда сдавливание грудной клетки прекращается, происходит пассивное расширение грудной клетки и воздух входит в легкие. Возможна и такая модификация, которая показана на рисунке 86.

Статья на тему Регуляция дыхания

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.