Дыхательные движения

В легких нет мышечной ткани, и поэтому они не могут активно сокращаться. Активная роль в акте вдоха и выдоха принадлежит скелетным дыхательным мышцам. При параличе дыхательных мышц дыхание становится невозможным, хотя органы дыхания при этом не поражены.

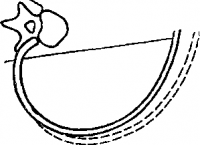

Рис. 80 Положение ребра во время вдоха (пунктирная линия) и выдоха (сплошная линия).

При вдохе сокращаются наружные межреберные мышцы и диафрагма. Межреберные мышцы приподнимают ребра и отводят их несколько в сторону. Объем грудной полости при этом увеличивается в направлении спереди назад и в стороны (рис. 80). При сокращении диафрагмы ее купол уплощается (рис. 81). Опускание диафрагмы вызывает увеличение объема грудной клетки в направлении сверху вниз. При глубоком дыхании принимают участие и другие мышцы груди и шеи. Легкие, находясь в герметически закрытой грудной полости, пассивно следуют во время вдоха и выдоха за ее движущимися стенками. Этому способствует отрицательное давление в плевральной полости. Грудная клетка растет быстрее, чем легкие, отчего легкие постоянно (даже при выдохе) растянуты. Растянутая эластичная ткань легких стремится сжаться. Сила, с которой ткань легкого стремится сжаться за счет эластичности, противодействует атмосферному давлению. Атмосферное давление действует на легкие изнутри через воздухоносные пути, растягивает их, прижимает к грудной стенке, и они заполняют плевральную полость.

В результате противодействия атмосферному давлению растянутых легких, в плевральной полости давление не атмосферное, а ниже атмосферного на величину эластической тяги легких.

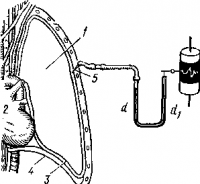

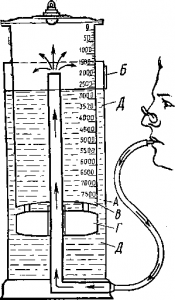

Давление в плевральной полости можно измерить, проколов грудную стенку полой иглой, соединенной с манометром (рис. 82).Как только игла попадает в плевральную полость, манометр покажет давление ниже атмосферного. Такое давление часто называют отрицательным, условно принимая атмосферное давление за нулевое. Оставаясь все время ниже атмосферного, давление в плевральной полости меняется: во время вдоха это давление ниже атмосферного на 9—12 мм рт. ст., а во время выдоха — на 2—6 мм рт. ст. За счет отрицательного давления в плевральной полости легкие следуют за расширившейся грудной клеткой. Легкие при этом растягиваются. В растянутом легком давление становится ниже атмосферного и за счет разницы давления атмосферный воздух через дыхательные пути устремляется в легкие. Чем больше увеличивается при вдохе объем грудной клетки, тем больше растягиваются легкие, тем глубже вдох.

Отрицательное давление в плевральной полости имеет большое значение для движения крови и лимфы, обусловливая так называемое присасывающее действие грудной полости. Благодаря тому, что часть венозного русла, прилежащая к сердцу, находится под давлением ниже атмосферного, а другая часть, лежащая вне грудной полости, под давлением выше атмосферного, создается разность давлений, способствующая присасыванию венозной крови к сердцу.

При расслаблении дыхательных мышц ребра опускаются до исходного положения, купол диафрагмы приподнимается, объем грудной клетки, а следовательно, и легких уменьшается и воздух выдыхается наружу. В глубоком выдохе принимают участие мышцы живота, внутренние межреберные и другие мышцы.

Если в плевральную полость при ранении, внутригрудных операциях, переломах попадает воздух, давление в ней становится равным атмосферному, легкое спадается и перестает принимать участие в дыхании. Если воздух попадает в плевральную щель с двух сторон, человек может погибнуть от удушья. Поступление воздуха в плевральную полость называют пневмотораксом- Частичный пневмоторакс находит применение при лечении туберкулеза легких. При поражении туберкулезом легкого ему надо создать покой, ограничив движения. Для этого полой иглой прокалывают грудную клетку и вводят в плевральную полость некоторое количество воздуха. Движения легкого теперь будут ограничены, лечебный эффект, как правило, положительный. Через некоторое время воздух из плевральной полости рассасывается и легкое расправляется.

1 — левое легкое; 2 — сердце; 3 — плевра; 4 — диафрагма; 5 — игла, введенная в плевральную щель; d и d 1 — уровень ртути в коленах манометра

Глубина и частота дыхания. Человек делает в среднем 15—17 дыхательных движений в минуту. За один вдох взрослый человек при спокойном дыхании вдыхает 500 см3 воздуха. Частота дыхания у человека непостоянна. Новорожденный ребенок совершает до 40 дыхательных движений в минуту, а у подростка насчитывается 18 дыхательных движений в минуту.

При мышечной работе дыхание учащается в 2—3 раза. При некоторых видах спортивных упражнений частота дыхания доходит до 40—45 раз в минуту.

У тренированных людей при одной и той же работе объем легочной вентиляции постепенно увеличивается, так как дыхание становится более редким, но глубоким. При глубоком дыхании альвеолярный воздух вентилируется на 80—90%, что обеспечивает большую диффузию газов через альвеолы. При неглубоком и частом дыхании вентиляция альвеолярного воздуха значительно меньше и относительно большая часть вдыхаемого воздуха остается в так называемом «мертвом пространстве» — в носоглотке, ротовой полости, трахее, бронхах.

Таким образом, у тренированных людей кровь в большей степени насыщается кислородом, чем у нетренированных.

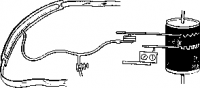

Дыхательные движения можно зарегистрировать. Резиновую манжету (можно использовать манжету от прибора для измерения кровяного давления) укрепите на самой подвижной части грудной клетки (рис. 83). В зависимости от типа дыхания это будет либо нижняя треть грудной клетки (брюшной тип дыхания), либо средняя треть грудной клетки (грудной тип дыхания). Через отводную трубку тройника вдуйте немного воздуха в манжету. Метод основан на принципе воздушной передачи.

При расширении грудной клетки во время вдоха воздух в манжете сдавливается. Это давление через резиновую трубку передается в капсулу Марея и заставляет подниматься писчик вверх. (Обязательным условием является герметичность всей системы, заполненной воздухом.) Писчик подведите по касательной к закопченной поверхности барабана кимографа и направьте в сторону вращения барабана.

Писчик запишет на барабане кривую, подъем на которой соответствует вдоху, а спуск — выдоху.

Получаемая запись дыхательных движений позволяет судить о частоте, глубине, ритмичности дыхания; на ней видна задержка дыхания. Необходимо добиться хорошей, четкой записи дыхательных движений (следует попробовать ослабить или затянуть завязки на манжете, увеличить или уменьшить количество воздуха в ней, попробовать переменить местоположение манжеты на грудной клетке, проверить герметичность системы).

После этого предложите испытуемому сесть спиной к барабану, на котором идет запись, и в течение 1 мин ведите запись дыхательных движений. Затем испытуемый делает подряд 30 глубоких приседаний, быстро садится на стул, и снова в течение 1 мин регистрируйте его дыхание. Подсчитайте число дыхательных движений за 1 мин в покое и после физической нагрузки. Измерьте глубину (высоту) дыхательных движений в миллиметрах на кривой.

Опыт проводят на двух группах учащихся, занимающихся и не занимающихся спортом.

Полученные данные внесите в таблицу.

Жизненная емкость легких

Сумма объемов дыхательного, дополнительного и резервного воздуха составляет в среднем 3500 см3. Ее называют жизненной емкостью легких. Это наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после глубокого вдоха.

Жизненную емкость легких и составляющие ее величины можно определить с помощью специального прибора — спирометра (рис. 84). Спирометр состоит из наружного цилиндра, заполняемого водой до отметки «уровень воды» на стекле смотрового окошка. В наружный цилиндр погружен вверх дном и уравновешен поплавком внутренний цилиндр. В дне внутреннего цилиндра, обращенном вверх, имеется отверстие, которое может быть закрыто пробкой. Есть спирометры, у которых для выпускания воздуха служат краны. На внутреннем цилиндре укреплена шкала с делениями, по которой можно определить количество воздуха в кубических сантиметрах, выдохнутого в спирометр.

Через резиновый шланг со стеклянным наконечником (наконечник дезинфицируйте, опуская в раствор марганцовокислого калия) выдохните воздух из легких во внутренний цилиндр. Цилиндр заполняется воздухом и поднимается вверх Пробка во внутреннем цилиндре во время выдыхания воздуха закрыта. После каждого измерения объема выдохнутого воздуха из внутреннего цилиндра выпускайте воздух, открыв пробку или кран.

Рис. 84. Схема устройства спирометра:

А — наружный цилиндр; Б — стеклянное окошечко в наружном цилиндре, через которое видна шкала спирометра; В — внутренний цилиндр (колокол спирометра); Г — баллон с воздухом для уравновешивания внутреннего цилиндра в воде: Д — вода.

Для определения объема дыхательного воздуха возьмите в рот наконечник и 5 раз спокойно вдохните через нос, и выдохните через рот в спирометр.

Показания спирометра разделите на 5 и получите величину дыхательного объема воздуха.

Для измерения жизненной емкости легких после нескольких спокойных дыхательных движений максимально вдохните и сразу максимально выдохните в спирометр. Спирометр покажет величину жизненной емкости легких. Иногда с первого раза трудно сделать максимальный вдох и максимальный выдох. Поэтому определение делают 2—3 раза и за величину жизненной емкости легких принимают не среднюю, а максимальную из полученных величин.

Сравните величины жизненной емкости у учащихся, не занимающихся спортом, и у учащихся спортсменов.

Жизненная емкость легких меняется с возрастом, зависит она также от пола, степени развития грудной клетки, дыхательных мышц. Обычно она больше у мужчин, чем у женщин. У детей жизненная емкость легких мала (табл. 15), у спортсменов она больше, чем у нетренированных людей. У штангистов, например, она составляет около 4000 см3, у футболистов — 4200 см3, гимнастов — 4300 см3, у пловцов — 4900 см3, у гребцов — 5500 см3.

Таблица 15

Средние величины жизненной емкости легких (в л)

| Пол | Возраст в годах | ||||||||||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |

| Соответствующая возрасту жизненная емкость легких (в л) | |||||||||||||

| Мальчики

Девочки |

1,2

— |

1,2

— |

1,2

1,1 |

1,4

1,2 |

1,5

1,4 |

1,8

1,6 |

2,0

1,9 |

2,1

2,1 |

2,3

2,2 |

2,6

2,5 |

2,9

2,8 |

3,5

3,0 |

4,1

3,2 |

У людей, занимающихся физкультурой и спортом, частота дыхания 8—10 раз в минуту, в то время как у нетренированных она равняется 16—20. У спортсменов уменьшение частоты дыхания сопровождается его углублением, что весьма полезно для здоровья.

Статья на тему Дыхательные движения

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.