Сплавы железа

Железо было известно человечеству по крайней мере шесть тысячелетий до н. э., сначала в виде метеоритов, обычно содержащих 90% Fe; 8,5% Ni и 0,5% Со. В земной коре запасы этих металлов приблизительно соответствуют отношению 2•103; 2•102:1

Железо научились выплавлять из руд не позднее 15 столетий до н. э., в 1500 г. мировое производство его достигло 50 тыс. т, в настоящее время оно близко к 500 млн. т.

Чистое железо — серебристо-белый вязкий и ковкий металл, при плавлении он увеличивается в объеме на 4,4%.

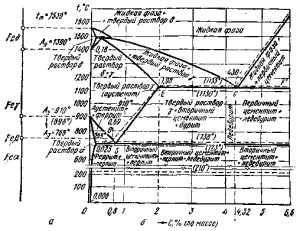

В 1868 г. Д. К. Чернов открыл аллотропию железа, определил температуры превращений, назвал их критическими точками (рис., а) и установил, что режим горячей обработки и условия последующего охлаждения определяют строение и свойства сплавов железа. Значение работ Д. К. Чернова трудно переоценить. В 1900 г. при открытии Всемирной промышленной выставки в Париже Поль Монгольфье заявил: «Считаю своим долгом открыто и публично заявить в присутствии стольких знатоков и специалистов, что наши заводы и все сталеплавильное дело обязаны настоящим своим развитием и успехом в значительной мере труду и исследованиям русского инженера Чернова».

Рис. Система железо—углерод:

а — критические точки железа; б — диаграмма состояния

Модификация твердого железа α, β и δ различаются температурными интервалами стабильного существования, α- и β-железо имеют пространственную решетку центрированного куба, а γ-железо — решетку куба с центрированными гранями. Ниже температуры 768° С железо обладает ферромагнитными свойствами. Выше этой температуры оно теряет их. Поэтому модификации а и.р различаются только магнитностью.

С углеродом железо образует карбид (цементит) Fе3С. Открытие Черновым критических точек легло в основу диаграммы

состояния железо — углерод (рис.,б), характеризующей фазовые и структурные превращения в железоуглеродистых сплавах с изменением температуры. Сплав с содержанием 6,66% С представляет собой карбид железа Fe3C. Точка Е на диаграмме соответствует предельной растворимости углерода в твердом железе. Сплавы железа с содержанием углерода до 2% называют сталью, свыше 2% —чугуном. Содержание углерода в значительной мере определяет свойства стали. С увеличением углерода повышается твердость и прочность стали с одновременным понижением пластичности.

На свойства стали существенно влияют и другие, часто входящие в ее состав элементы: марганец, кремнии, хром и т. д. Так, марганец, содержащийся в любой стали от 0,2 до 1,0% и свыше 1 % в марганцовистых сталях, повышает способность стали закаливаться, увеличивает ее твердость, прочность, предел текучести, понижает пластические свойства — относительное сжатие, удлинение и вязкость. Кремний содержится в распространенных марках стали в количестве не более 0,4%, а в кремнистых сталях — свыше 0,5%. Кремний повышает способность стали к закалке и увеличивает ее предел прочности.

Никель, хром, вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, титан некоторые другие металлы являются специальными присадками. Их вводят в сталь для придания ей особых свойств. Сталь, содержащая присадки, называется легированной.

Вредными примесями в стали являются сера, фосфор, растворенные газы. Сера вызывает хрупкость стали в горячем состоянии (красноломкость), неоднородность слитка по составу, ухудшает механические и пластические свойства. Поэтому содержание серы должно быть не более 0,02—0,05%.

Фосфор повышает хрупкость стали в холодном состоянии (хладноломкость) и понижает ударную вязкость. Максимальное содержание фосфора не должно превышать 0,02—0,03%.

По назначению сталь делится на три основных класса: конструкционная (рессорная, котельная, шарикоподшипниковая, и др.), применяемая в машиностроении; инструментальная, применяемая для изготовления инструмента; сталь с особыми свойствами— нержавеющая, кислотоупорная, жароупорная, жаропрочная, сталь с особыми магнитными свойствами и т. д.

Железо по содержанию в земной коре занимает четвертое место (4,7%). Распространенность железа, высокая концентрация в крупных месторождениях, разнообразные высокие физико-технические свойства сплавов железа сделали его самым широко применяемым металлом. Чугун тверд, хрупок и трудно поддается обработке. Поэтому он не всегда может быть применен непосредственно, а служит черновым металлом для получения стали разнообразных марок и производства чугунного литья. Таким образом, современное производство стали осуществляется в две стадии: получение чернового металла — чугуна и его рафинирование для превращения в сталь.

Статья на тему Сплавы железа

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.