Щелочные породы это минералы которые образовались в результате магматической деятельности, в состав которых входят щелочные металлы — натрий и калий.

Для минералов щелочного состава характерны нефелиновые сиениты, богатые натром.

Примером горной щелочной породы может быть служить нефелин, микроклин и альбит.

Что такое щелочные горные породы

Нефелиновые сиениты. Светлые крупнозернистые породы, в которых преобладающей составной частью обычно являются волевой шпат-ортоклаз или микроклин, богатые натром, альбит— мутный, беловатый.

Затем присутствует в значительном количестве серовато-зеленый или красновато-бурый с жирным блеском нефелин, часто матовый вследствие выветривания.

Темных минералов очень немного, представлены они главным образом щеточными амфиболами и пироксенами (эгирин), реже черной слюдой.

Структура нефелиновых сиенитов такая же, как у сиенитов, но обычно более крупнозернистая.

Нефелиновые сиениты образуют массивы и лакколиты, обычно не особенно крупные, и иногда связаны постепенными переходами со щелочными сиенитами.

В СНГ выходы нефелиновых сиенитов встречаются в немногих местах. На Южном Урале полосы нефелиновых сиенитов тянутся с севера на юг в области Вишневых и Ильменских гор.

Нефелиновые сиениты Урала представляют светлоокрашенные беловато-серые среднезернистые породы с более или менее отчетливо выраженной гнейсовидной структурой в своих периферических частях.

Они содержат примерно 70% светлых полевых шпатов, главным образом микроклин и альбит, около 20% нефелина и до 10% черной слюды (лепидомелана — железистой разновидности биотита, содержащего титан).

Изредка встречаются выделения и крупнозернистого нефелинового сиенита пегматитовидного строения.

С нефелиновыми сиенитами на Урале связаны иногда месторождения ильменита, который встречается в жилах крупнозернистого нефелино-сиенитового пегматита.

Большого развития достигают нефелиновые сиениты на Кольском полуострове.

Они образуют неправильно округлые крупные выходы, по краям переходящие в щелочные сиениты, поднимаются на высоту до 1250 м над уровнем моря и занимают площадь до 2000 км2.

Здесь развиты дугообразно сменяющие друг друга выходы различных типов нефелиновых сиенитов от крупнозернистых до среднезернистых, эгириновых и гнейсовых нефелиновых сиенитов.

Крупнозернистый нефелиновый сиенит обладает пегматоидной структурой, с крупными выделениями сероватого с жирным блеском яснокристаллического нефелина и неправильной формы зернами темных минералов, главным образом эгирина.

В юго-западной части массива разлиты дугообразные формы выходы разновидностей нефелиновых сиенитов, лишенных полевых шпатов.

Они окрашены в серый и темносерый цвет — уртиты — с преобладанием нефелина (75 — 80%) и подчиненным количеством эгирина.

И более темные и мелкозернистые и йолиты, в которых эгирин преобладает над нефелином (40—50%).

К этим ийолит-уртитовым породам, связанным друг с другом постепенными переходами, приурочены крупнейшие в мире месторождения апатита.

Образующего в них неправильной формы колоссальные линзы с многочисленными пятнами и включениями темного серо-зеленого нефелина.

На Украине нефелиновые сиениты развиты очень слабо, на пространстве нескольких квадратных километров в восточной части Приазовского массива (Ждановский район), и отличаются большим разнообразием состава и структуры.

Кроме упомянутых выше районов, светлоокрашенные мелкозернистые нефелиновые сиениты развиты на Дальнем Востоке и в Таджикистане.

Кислые породы — граниты и их аналоги

Полевые шпаты в них составляют обычно около 60%, кварц 30—35%, остальное приходится на темные минералы.

Граниты — породы легкие (уд. в. около 2,7), светлые, причем основная окраска их обусловлена цветом полевого шпата.

Главной составной частью является калиевый нолевой шпат, ортоклаз или микроклин, белый, серый, желтоватый.

А чаще всего мясо-красный различных оттенков по большей части матовый, с ясно выраженной спайностью; при выветривании он сообщает граниту желтовато-бурую окраску.

Рис. Микроскопическая картина структуры гранита. Без анализатора; диаметр ноля зрения 2 мм.

Одновременно с ортоклазом или микроклином часто присутствует белый, желтоватый или зеленоватый плагиоклаз, обычно в более мелких зернах, чем ортоклаз. Относительное содержание плагиоклаза колеблется в очень широких пределах.

Особенно богаты им биотитовые и роговообманковые гранодиориты, где обычно он преобладает над ортоклазом.

Если граниты наряду с ортоклазом содержат в большом количестве альбит, а плагиоклазы отсутствуют, то такие граниты называют щелочными.

Кварц в гранитах обычно мало заметен, обладает жирным блеском и раковистым изломом и чаще всего бывает дымчато-серый. Из цветных минералов обычно встречаются слюды.

В двуслюдяном граните, наряду с листочками серебристого, сильно блестящего мусковита, имеется и биотит; в биотитовом граните он является единственным представителем группы слюд.

При выветривании биотит делается матовым и выделяет окислы железа, окрашивающие его в ржаво-бурый цвет. Иногда листочки биотита при выветривании приобретают золотистый оттенок.

В роговообманковом граните из темных минералов, вместо слюды, главную роль играет черная роговая обманка в виде отдельных, слабо удлиненных зерен.

Кроме этих минералов, в гранитах иногда встречаются фисташково-зеленые зерна и скопления эпидота (продукт изменения плагиоклазов), зерна и игольчатые выделения турмалина и кристаллы граната.

Граниты обычно среднезернисты, с очень однообразной структурой, выдержанной на значительном протяжении.

В краевых зонах и жилах, а также в небольших штоках гранитов часто наблюдается порфировидная структура.

Если в мелкозернистой основной массе рассеяны крупные кристаллы полевых шпатов, порода получает название гранит-порфира.

Граниты — наиболее распространенные глубинные породы. Отдельные области распространения гранитов нередко занимают площади в сотни и даже тысячи квадратных километров.

Наиболее крупные массивы гранитов образуют мощные залежи, которые обычно занимают среднюю часть складчатых гор, образуя наиболее высокие вершины.

В пределах СНГ, в горах Средней Азии, граниты образуют ряд вершин, располагающихся по одной линии, параллельно общему простиранию горних пород.

Интрузивные залежи гранитов переходят в лакколиты, которые приподнимают вышележащие породы, нередко прорывая их самыми разнообразными способами.

Легко летучие составные части магмы (Н2О, СО2, HF, соединения Li, В, Be), накапливающиеся в кислых магмах после кристаллизации главной массы породы.

Проникают по трещинам из глубин очага и изменяют граниты, превращая их в породу, состоящую из кварца и белой слюды— мусковита или лепидолита (Li — слюда).

Такие породы получили название грейзена и обычно богаты минералами, содержащими в своем составе летучие составные части. Так, в грейзенах встречаются топаз, турмалин, берилл, флюорит.

Особенно важно выделение в этих породах касситерита, молибденита, вольфрамита и ряда других рудных минералов.

При вторжении гранитных магм в осадочные свиты летучие вещества устремляются в боковые породы и особенно в кровлю.

В результате возникающих химических реакций образуются разнообразные силикаты и отлагаются многочисленные руды.

В случае контакта с известняками возникают указанные выше скарны. Они имеют огромное практическое значение как породы, вмещающие крупные месторождения.

Глинистые породы, переработанные гранитными эманациями, дают плотные мелкокристаллические породы — роговики (см. ниже).

Они состоят обычно из кварца, ортоклаза, биотита. Нередко встречаются трумалин, кордиерит Mg2Al3[AlSi5O18], андалузит Al2O[SiO4] и др.

В СНГ крупные месторождения гранитов находятся в Карелии, затем на Украине, в центральной части Кавказа, в различных районах Урала, в Средней Азии и во многих местах Сибири.

На Кольском полуострове и в Карелии все продукты выветривания и покрывающие породы были удалены из области развития древних гранитов.

Благодаря действию колоссального ледника в ледниковый период, и гранитные массивы выступают из породы, совершенно свежие с поверхности («бараньи лбы»).

Граниты в областях широкого развития очень разнообразны по составу, структуре и возрасту, по условиям залегания и связи с другими горными породами.

Для примера укажем на граниты Урала — древних складчатых гор — и древней докембрийской Южнорусской кристаллической полосы на Украине.

Граниты Урала образуют, с одной стороны, интрузивные массы в виде штоков и лакколитов среди пород различного возраста.

Сильно измененных действием контактового метаморфизма, с другой — крупные массивы и батолиты и, наконец, гранитные тела неясных форм среди глубоко измененных и превращенных в гнейсы и амфиболиты пород.

Возраст уральских гранитов главным образом посленижнекаменноугольный и частью, возможно, девонский.

В петрографическом отношении граниты Урала очень разнообразны.

Отметим несколько распространенных типов:

1. В районе Свердловска развиты равномернозернистыс беловатые или слегка желтоватые граниты.

Приобретающие иногда порфировилпое строение и сопровождаемые аплитами, пегматитами и гранит-порфирами.

2. На Южном Урале, в районе Челябинска и Кочкаря, встречаются биотитовые и двуслюдяные граниты, в которых полевой шмат представлен микроклином.

Наблюдаются переходы пород этого типа то в светлые граниты с мусковитом, то в темные биотитово-роговообмаиковые и роговообманковые граниты, а также в гранодиориты.

Граниты эти также сопровождаются аплитами и пегматитами.

3. В районе горы Магнитной развиты граниты, тесно связанные с гранодиоритами и кварцевыми диоритами.

К востоку, в Гумбейском районе находятся месторождения ценных и важных руд, приуроченные к штокам гранодиорита, переходящего в гранит.

На Украине, в области Южнорусской кристаллической полосы, граниты залегают в виде крупных массивов и относятся полностью к образованиям локембрийского возраста.

В ряде случаев выходы гранитов сопровождаются аплитовыми жилами, особенно обильными на юге Украины, а также пегматитами.

Отметим несколько главных типов Украинских гранитов:

1. На севере Украины, а также на юге, близ Вознесенска, развиты крупные массивы светлосерых крупнозернистых, порфировидных гранитов коростышевского типа.

Почти совершенно лишенные аплитов и пегматитов и с резко выраженной отдельностью в форме параллелепипедов.

Они широко используются как строительный камень, главным образом для лестничных ступеней.

2. В северной части Украины, кроме того, мощно развиты светлосерые, частью беловатые, также розово-красные среднезернистые биотитовые граниты житомирского типа.

Которые разрабатываются в крупном масштабе для получения облицовочного камня, широко применяемого в новом строительстве Москвы и других городов Союза.

3. На восточной окраине Южлорусской кристаллической полосы мы находим отдельные массивы рапакиви — темного зеленовато-серого крупнозернистого роговообманкового гранита с крупными яйцевидными кристаллами калиевого полевого шпата, окруженными оболочками зеленоватого олигоклаза.

Кроме описанных, на Украине имеется и ряд других типов гранитов.

На Украине разнообразные по структуре и окраске граниты добываются в Волынской, Киевской, Херсонской и Каменец-Подольской областях.

Украинским гранитом облицован мавзолей Ленина, многие станции московского метро, набережные Москва-реки и др.

В Карелии на северном берегу Ладожского озера, близ г. Сердоболя, добывается серый сердобольский гранит, который пользуется большой известностью благодаря своей прочности.

С породами гранитной магмы связан целый ряд месторождений полезных ископаемых.

Так, на Урале многие коренные месторождения золота в виде кварцевых жил с сульфидами и самородным золотом генетически связаны с гранитами.

В Березовском месторождении кварцевые жилы с золотоносным пиритом и видимым золотом проходят в березите (видоизмененном гранит-порфире).

В других районах сульфиды представлены арсенопиритом, цинковой обманкой, свинцовым блеском, а иногда антимонитом (Арамашевское месторождение).

В районе горы Магнитной на Южном Урале находятся крупные месторождения магнетита (на контакте каменноугольного известняка и гранита), связанное с гранитной и гранодиоритовой магмой.

В Турьинских рудниках к гранитам приурочены месторождения меди (на контакте гранитов и известняков).

С гранитными интрузиями связаны как полиметаллические руды, так и месторождения вольфрама, молибдена, мышьяка и многие месторождения других полезных ископаемых.

Липариты и кварцевые порфиры

Представляют излившиеся породы, соответствующие гранитам. Они характеризуются порфировой структурой, фельзитовой или стекловатой основной массой.

Но вкрапленники в них никогда не достигают таких размеров, как в гранит-порфирах.

Липариты — свежие, обычно очень светлые горные породы, нередко белые, с неровным шероховатым изломом.

Вкрапленники в них представлены главным образом полевыми шпатами, причем в отдельных случаях наблюдается преобладание то санидина, то плагиоклаза.

Кварц встречается реже и в некоторых случаях почти незаметен. Вкрапленники кварца нередко представляют кристаллы в форме дипирамиды.

Такие кристаллы иногда выпадают из липарита при его раскалывании.

Темные минералы играют второстепенную роль. Чаще всего встречаются черные блестящие листочки биотита, реже удлиненные или игольчатые кристаллы черной или бурой роговой обманки.

Кварцевые порфиры отличаются от липаритов значительной измененностью и по большей части окрашены в красный, бурый, желтый, зеленоватый или фиолетовый цвет.

Вкрапленники полевых шпатов обычно матовые; темные составные части иногда изменены до неузнаваемости.

Окраска кварцевых порфиров часто пятнистая: по сравнению с липаритами они более плотны и обладают матовым изломом.

Кварцевый порфир представляет одну из довольно распространенных излившихся горных пород и встречается во многих местах в виде потоков.

А также крупных покровов, которые часто сопровождаются мощными накоплениями вулканических туфов.

Широко распространены стекловатые разновидности, к которым относится большинство вулканических стекол.

Из такого стекла состоит бархатно-черный или красновато-бурый с черным рисунком обсидиан с прекрасно выраженным раконерализаторы — пары перегретой воды, HF, HCl, H2S соединения В, Р и др.

Особенно часто встречаются пегматиты, связанные с гранитной магмой, которые, в отличие от пегматитов других типов магмы, носят название гранит-пегматитов.

Минералогический состав их в основном весьма сходен с составом гранит-аплитов.

Но по петрографическим особенностям пегматиты резко отличаются от аплитов и характеризуются чрезвычайно непостоянной и разнообразной крупнозернистой структурой и внешним видом.

В них нередко массы плотного кварца чередуются с гнездами, в которых находятся крупные кристаллы полевых шпатов и серого или дымчатого кварца.

Кристаллы мусковита иногда достигают 1 м и более в поперечнике; они обычно светлокоричневатые, в тонких пластинках очень гибки, упруги и прозрачны.

Кроме мусковита, встречаются крупные кристаллы биотита, турмалина, берилла, топаза и других минералов, содержащих редкие элементы, как-то: литий, рубидий, цезий, ниобий, тантал и др.

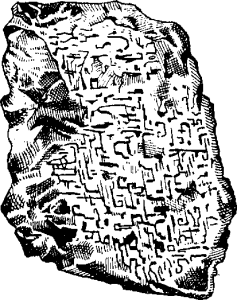

Письменный гранит

В гранит-пегматитах нередко наблюдается так называемая графическая или пегматитовая структура, когда кристаллы полевых шпатов закономерно прорастают многочисленными, одинаково ориентированными столбчатыми индивидуумами кварца, обычно дымчато-серого.

В поперечных разрезах, в особенности в полированных образцах, поверхность такого пегматита напоминает рукопись с древнееврейскими буквами или восточными (ассирийскими) клинообразными письменами (рис. 2).

Такой пегматит называется письменным гранитом.

Пегматиты наблюдаются в самом интрузивном теле, а также в непосредственной близости от него и образуют неправильной формы линзы, гнезда и жилы часто с пустотами внутри, выполненными крупными.

Хорошо образованными кристаллами минералов из числа указанных выше, а также неправильной формы жилы с раздувами и нережимами.

Граниты

Жилы пегматитов и аплитов тесно связаны переходами с гранитом, причем точную границу между гранитом или аплитом и пегматитом установить иногда весьма трудно.

Пехштейн или смоляной камень часто содержит большое количество воды (иногда до 10% окрашен в буроватый, красный или зеленоватый цвет, обладает неровным, иногда почти раковистым изломом и также относится к вулканическим стеклам.

Обсидиан часто сопровождается шлаковидной микропористой стекловатой породой, называемой пемзою.

Пемза встречается в виде обломков, выброшенных во время извержения как древними, так и современными вулканами.

Обсидиан в самых разнообразных формах часто образует так называемую глыбовую лаву на поверхности лавовых потоков, тогда как пехштейн встречается в нижней части этих потоков или же образует отдельные участки.

Бедные водой вулканические стекла типа обсидиана образуют нередко самостоятельные покровы и потоки, иногда довольно крупные.

В них массы плотного вулканического стекла чередуются с пемзой и лишенными вкрапленников разновидностями стекловатых пород.

В СНГ липариты и кварцевые порфиры встречаются редко и имеют второстепенное значение.

На юге Урала изредка встречаются кварцевые порфиры с хорошо образованными вкрапленниками кварца и в виде дипирамид.

На Кавказе красноватые или сероватые липариты встречаются на склонах Казбека и Эльбруса, близ Пятигорска, а также в Закавказье.

В Сибири липариты развиты на берегах Охотского моря и на Дальнем Востоке.

Обсидиан в виде темносерых, красновато-коричневых и черных разновидностей, а также пехштейн часто встречаются в Закавказье, между о. Севан и Ереваном.

Статья на тему щелочные породы

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.