Летучие мыши, рукокрылые (Chiroptera)

Географическое распространение и видовая численность летучих мышей

Более 1 000 видов и подвидов летучих мышей широко распространены по земному шару. Рукокрылых нет на Сандвичевых и Галапагосских: островах; на севере они отсутствуют в Исландии. Плодоядные летучие мыши приурочены к тропическому и субтропическому поясам.

Рис. Скелет рыжей летучей мыши (Nyctalus noctula).

1—ключица; 2—плечевая кость; 3—локтевая кость; 4—лучевая кость; 5—первый палец; 6—второй палец; 7—третий палец (его пясть); 8—фаланги третьего пальца; 9—10—четвертый и пятый пальцы; 11—бедро; 12—шпора; 13—межбедреннал перепонка.

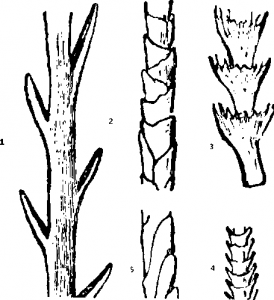

Упомянутая летательная перепонка разделяется на несколько отделов (рис.). Часть, расположенная между головой, шеей и передней конечностью, называется пропатагиумом. Кожная перепонка, широко натянутая между костями пясти: и фалангами, составляет плагиопатагиум; перепонка, идущая от задних конечностей к вершине хвоста, именуется у р опатагиум. Встречаются виды, хвост которых лишь частично захвачен летательной перепонкой или даже остается совершенно свободным. Голые части туловища—окружность рта, кожа ушей и летательных перепонок—снабжены многочисленными чувствительными волосками; корень каждого из волос охвачен кольцевым нервом. Наличие тонкого аппарата нервных окончаний на упомянутых частях тела обусловливает у летучих мышей способность чувствовать предметы на расстоянии вследствие улавливания ничтожных воздушных волн. Старые опыты свидетельствуют об этом. Летучие мыши с залепленными глазами уверенно летали по комнате, не задевая крыльями за нити, на которых были привязаны маленькие колокольчики.

Структура черепа изменена в связи с насекомоядным питанием налету: рот у рукокрылых очень велик; челюсти сильны. Череп посажен под прямым: углом к продольной оси тела (как у человека). Однако у Chiroptera затылочные мыщелки расположены позади черепа, а не снизу, как у человека. Характерная посадка черепа достигается у летучих мышей дугообразным выгибом системы шейных позвонков.

У насекомоядных летучих мышей кишечник крайне короток; он достигает у некоторых видов только 11/2 длины тела. Короткая слепая кишка имеется только у двух родов. Толстой кишки не образуется, и диаметр кишечника относительно постоянен на всем своем протяжении.

Среди органов чувств особенный интерес представляют органы слуха. Типична очень значительная величина наружных ушных раковин с удлиненным клапаном—к о з е л к о м (например, у рода ушанов—Plecotus—они лишь немного короче предплечья).

Своеобразно размножение летучих мышей. Спаривание происходит осенью; при этом сперматозоиды собираются в матке самки комком, и здесь сперма, не оплодотворяя яйца, сохраняет свою жизнеспособность в течение всей зимы до весны. У подковоносов образуется еще в дополнение к этому особая влагалищная пробка, препятствующая дальнейшему спариванию. Весной, после окончания зимней спячки и бездействия, у самок происходит овуляция; яйцо проникает в фаллопиевы трубы яйцеводов и оплодотворяется осенней спермой, вполне сохранившей свою жизненность.

Рис. 2. Волосы различных летучих мышей.

1—Glossophaga,fcoricina; 2—Меgaderma spasma; 3—Nyctinomus brasiliensis; 4—Molossus rufus; 5—Nycteris thebaica.

Наряду с осенним спариванием у многих видов (особенно распространенных в северных широтах) имеет место и весеннее оплодотворение самок. В недавнее время Гетри (М. Guthrie, 1931) доказала также наличие весеннего спаривания для некоторых видов американских летучих мышей. М. Эйзенттраут (Eisentraut, 1936) высказывает предположение, что в областях теплого климата летучие мыши спариваются преимущественно осенью, в холодных и умеренных зонах наблюдается весеннее оплодотворение самок.

Длительность настоящей беременности (не считая латентной стадии) у самок различных видов колеблется. Так, например, у крупной рыжей летучей мыши (Nyctalus noctula) беременность длится 70—73 дня; у более мелких видов срок беременности несколько короче.

Чрезвычайно интересное явление в жизни летучих мышей их зимняя спячка. Такое прожорливое существо, как летучая мышь, в течение трети своего существования может во время спячки обходиться совершенно без питания. Летом температура крови летучей мыши в наших широтах всегда выше 32°, на юге—более 40°. На температуру тела спящей зимой летучей мыши сильно влцяет окружающая среда. Во время зимней спячки температура крови этих животных снижается до 12—18°. Для поддержания жизни необходимо, чтобы зверек находился во влажном помещении, так как в течение сна у него время происходит хотя и слабая, но все же потеря влаги через кожу и почки; летучая мышь, спящая в сухом и холодном помещении, обычно погибает, высыхает. Осенью летучие мыши бывают очень упитаны; у некоторых видов жир в это время по весу превышает мускулатуру. За время спячки животное теряет от 1/6 до 1/5 своего веса; большую часть этой потери надо отнести за счёт накопленного осенью жирового запаса.

К первому подотряду крыланов, плодоядных рукокрылы: или летучих собак (Megachiroptera, или Frugivora). относятся относительно примитивные формы, характеризующиеся удлиненным носовым отделом черепа, сильным развитием первого пальца, крупными глазами и отсутствием козелка. Около 230 видов и подвидов встречаются в тропической и субтропической зонах Азии с прилегающими островами, в центральной и южной Африке, в Австралии и Океании; в Америке отсутствуют.

Летучие собаки живут значительными колониями; ведут сумеречную жизнь, хотя иногда носятся в воздухе и при свете дня; хорошо, но не очень высоко летают; питаются сладкими плодами, иногда вредят виноградникам. Самка рождает в год одного-двух детенышей.

Второй подотряд насекомоядных и плотоядных летучих мышей (Microchiroptera или Animalivora) характеризуется редукцией носового отдела и межчелюстных костей, очень слабо развитыми первыми пальцами, мелкими глазами, наличием козелка в наружной кожной ушной раковине. К семейству подковоносов (Rhinolophidae) принадлежат формы с характерными придатками в носовом отделе головы. Эти придатки образуют торчащий кверху выступ—л а н ц е т, вогнутую срединную часть—с е д л о и широкую нижнюю—п о д к о в у; козелок отсутствует. Имеются рудиментарные паховые соски. Питаются насекомыми. Распространены у нас в южных широтах. К сем. листоносов (Phyllostomatidae) относится страшный по внешности вампир (Vampyrus spectrum), распространенный в Южной Америке. Питается плодами, никогда не сосет крови спящих животных. Обыкновенная копьеносная летучая мышь (Phyllostoma hastatum) плотоядна. Живший в неволе экземпляр в течение 168 дней съел 25 мышей, 13 мелких летучих мышей и 3 птичек. Питается также жидкой дефибринированной кровью.

К настоящим кровососам (Desmodontidae) принадлежат два неотропических рода—Desmodus и Diphylla. У этих летучих мышей два верхних резца остры, как бритвы, и служат для нанесения режущей ранки на коже; настоящие коренные редуцированы; пищевод крайне узок и пропускает только жидкую пищу (кровь). Желудок снабжен боковым карманообразным резервуаром для скопления насосанной крови. Питаются кровью млекопитающих, преимущественно копытных, нападают на спящих людей.

К наиболее крупному семейству гладконосых летучих мышей (Vespertilioni dae) относятся не менее 300 видов и подвидов и более 40 родов. Лишены каких-либо кожных придатков на носу; уши снабжены большими козелками; хвост длинный, заключенный в хвостовой перепонке.

В нашей фауне не особенно часто встречаются крупные рыжие летучие мыши (Nyctalus noctula), отличающиеся сильным и быстрым полетом, рано вылетающие на добычу, а также многочисленные виды н о ч н и ц (р. Муоtis) и нетопырей (Pipistrellus).

В литературе неоднократно поднимался вопрос о той пользе, которую приносят летучие мыши, истребляя много вредных насекомых. В частности, указывалось на уничтожение летучими мышами малярийных комаров. В Средней Америке, по мысли Кэмбелля (Camball), в Сан-Антонио (в Техасе) на берегу большого озера, где было много комаров, была устроена специально сконструированная башня для привлечения летучих мышей. Башня была рассчитана на возможность обитания в ней до 500 тысяч летучих мышей. Кэмбелль утверждает, что вскоре после заселения этой башни летучими мышами в данной местности почти исчезли комары. В новейшее время стали сомневаться в справедливости подобных данных. Так, например, Нельсон (Е. Nelson, 1926) считает их сильно преувеличенными. Исследования показывают, что комары водятся даже в пещерах, обитаемых летучими мышами, не страдая сколько-нибудь от такого соседства. В Италии и других странах отмечалось, что в наиболее малярийных местностях водится особенно много летучих мышей.

В Бахарденской пещере (в Туркмении) держится множество летучих мышей, здесь же найдены и комары.

Вскрытие желудков у убитых летучих мышей показывает, что там находят очень много остатков чешуекрылых и жесткокрылых и относительно мало комаров.

Таким образом, роль летучих мышей как истребителей комаров преувеличена.

За последнее время был поднят в нашей литературе (Н. С. Олейников, 1936) вопрос об использовании помета (гуано) летучих мышей для целей сельскохозяйственного удобрения. Гуано скопляется в пещерах, обитаемых летучими мышами, в огромном количестве. Анализ гуано показал, что по содержанию азота и фосфора помет летучих мышей заметно превосходит другие естественные удобрения.

Статья на тему Летучие мыши

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.