Половые органы земноводных, мочевые органы

Мезонефрические почки весьма удлинены (чем резко отличаются от почек у бесхвостых амфибий). Каждая почка разделяется на два отдела: широкий задний, составляющий функционирующую почку (у самца) (рис. 1 , 7) и узкий передний половой отдел, соединенный с выносящими протоками семенника (рис. 1 , 4). Многочисленные канальцы, выходящие из почки, впадают в вольфов проток (рис. 1 , 5), функционирующий в качестве общего мочеполового протока у самца; у самки этот проток играет лишь роль мочеточника.

Оплодотворение земноводных

Почти у всех хвостатых амфибий оплодотворение внутреннее, хотя у самцов отсутствуют копулятивные органы. Во время спаривания у некоторых форм (например, у саламандр) самец обхватывает самку и, прижимая свою щелевидную клоаку к клоачному отверстию самки, переносит в него комок семени (сперматофор). У тритонов самец приклеивает массу семени, одетую колоколообразной студенистой оболочкой, к подводным растениям или ко дну водоема. Самка, продвигаясь около этого сперматофора, захватывает семя, движением клоаки отбрасывая при этом пустую оболочку сперматофора и забирая внутрь освободившееся семя. Развитие протекает с превращением (метаморфозом); все личинки несут наружные жабры, которые у некоторых видов (у сирены, протея) сохраняются в течение всей жизни взрослой особи. Самую картину превращения от яйца до взрослой стадии лучше всего можно проследить у лягушки, при описании которой мы сделаем очерк самого процесса метаморфоза.

Систематика хвостатых амфибий. Современная систематика разделяет отряд хвостатых земноводных на четыре семейства.

К первому семейству амфиумовых (Amphiumidae) принадлежит немного видов. Во взрослом состоянии эти амфибии обыкновенно утрачивают наружные жабры. Однако эти земноводные сохраняют жаберные щели

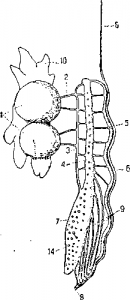

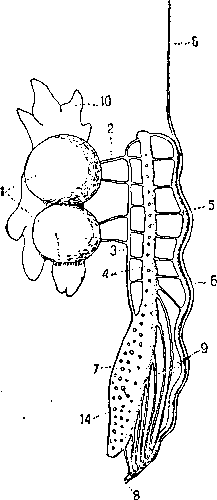

Рис. 1. Мочеполовые органы самца тритона (Trituruscristatus).

1 — семенники; 2 — выносящие протоки семени; 3 — продольный канал, соединяющий vasa efferentia; 4 — половая часть почки с нефростомами; 5—вольфов проток; 6—зачаток яйцевода; 7— неполовая часть почки; 8—наружное отверстие архинефрического протока, принявшего мочеточники—9; 10—жировое тело.

и внутренние жабры. Помимо этого, у них имеются легкие. Таким образом, дыхательный процесс осуществляется как с помощью внутренних жабер, так и легких. Верхняя и нижняя челюсти покрыты зубами. Передние и задние конечности имеются; позвонки амфицельные; глаза лишены век.

Наиболее крупным представителем семейства можно считать исполинскую саламандру (Megalobatrachus maximus), распространенную в Японии и в среднем Китае. Это неуклюжее темно окрашенное животное достигает длины 80—160 см. Встречается в холодных быстро текущих водах ручьев и речек; медленно передвигается; ведет ночной образ жизни. Обычную пищу составляют мелкие лососевые рыбы, пресноводные крабы, лягушки, тритоны. Очень мелкие яйца откладываются четкообразными шнурами; со времени откладывания яиц до вылупления всех личинок проходит от 50 до 60 дней.

Представитель особого рода амфиум—североамериканский угревидный тритон, или амфиума (Amphiuma means),—достигает длины 76—89 см. Эта амфибия, отличающаяся черным угревидным телом, имеет четыре очень короткие ножки с 2—3 пальцами на каждой. Атрофированные глаза покрыты кожей. Амфиума населяет болота и стоячие, илистые воды; извивая свое угревидное тело, довольно быстро плавает. Питается мелкими водными животными: червями, ракообразными, моллюсками и рыбами. Самка откладывает яйца четкообразными шнурами.

Семейство саламандровых (Salamandridae) наиболее богато видами и состоит из нескольких подсемейств. Саламандровые дышат наружными жабрами только в личиночном состоянии; взрослые формы утрачивают жабры и всякие следы жаберных щелей. Нормально развитые челюсти несут мелкие зубы. Конечности хорошо выражены; глаза обыкновенно имеют подвижные веки.

К первому подсемейству амблистомовых (Amblystomatinae) принадлежит хорошо известная амблистома (Amblystoma tigrinum), распространенная в Северной Америке. Личинки этой замечательной амфибии, называемые обычно аксолотлями и несущие пучки наружных жабер и хвостовой плавник, достигают половой зрелости и способны размножаться. Такое явление размножения у личинок называется неотенией . При особых условиях питания и содержания в неволе можно из половозрелой личинки аксолотля получить взрослую форму—амблистому, лишенную внешних жабер и резко отличающуюся от личинки, ведущей исключительно водную жизнь. К тому же подсемейству амблистомовых принадлежит представитель нашей фауны—с ибирский четырехпалый тритон (Hynobius keyser-lingii), распространенный от Урала до Камчатки и Манчжурии. Этот скромно окрашенный, буровато-оливковый тритон интересен по своеобразному способу размножения. Самка откладывает яйца в двух прозрачных колбасовидных мешках, которые прикрепляются к подводным растениям.

Особое подсемейство составляют безлегочные саламандры (Pletbodontinae). Эти животные, лишенные легких и дышащие через кожу и слизистые оболочки ротовой полости, в которых имеются тонкие кровеносные сосуды, распространены преимущественно в Новом Свете. Довольно хорошо изучена биология тусклой аллигаторообразной саламандры (Autodox lugubris). Эта амфибия, достигающая длины 80 мм, окрашена в темно-черноватый цвет с яркожелтыми пятнами на боках брюха. Вследствие полного отсутствия легких дыхательный процесс осуществляется через кожу и ротовую полость. Интересно, что пальцы этого животного снабжены сетью кровеносных сосудов, и саламандра, быть может, использует их как наружные жабры. Живет в древесных дуплах, иногда расположенных высоко над землей. Самка подвешивает свои яйцевые комки к шероховатой поверхности внутренних стенок темных дупел. Эта саламандра отличается от своих сородичей способностью активно защищать свое потомство: животное часто вцепляется зубами в руку, протянутую к ее молодому потомству,—к личинкам и яйцам.

К подсемейству собственно саламандр (Salamandrinae) относятся весьма различные по своему внешнему виду формы. В средней полосе

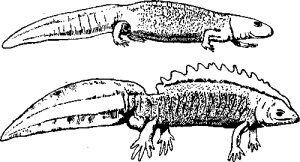

Восточной Европы особенно обыкновении два вида тритонов. У обыкновенного тритона (Triturus vulgaris) тело покрыто красивым пятнистым узором; оливково-буроватая окраска верха сменяется красивым оранжево-пятнистым узором брюха. У этого тритона, достигающего длины 11 см, хорошо выражены половые различия (половой диморфизм): самец несет резко выраженный гребень, отсутствующий у самки (рис. 2 ).

Встречается в небольших стоячих водоемах, поросших растительностью. Весной самец откладывает сперму в виде комкообразных слизистых капсул (сперматофор). Самка забирает эти капсулы клоакой, края которой к периоду размножения сильно припухают. Оплодотворенные яйца откладываются самкой по одиночке, причем каждое яйцо прикрепляется к какому-нибудь подводному растению или предмету, например, к куску дерева, к камню.

Пища взрослых тритонов состоит из мелких водных насекомых, личинок, улиток и головастиков. Зимуют тритоны вне воды под мхом и дерном.

Рис. 2 . Тритоны (Triturus cristatus).

1—самка; 2—самец в период размножения с сильно развитым спинным гребнем

К обыкновенному тритону близок более крупный и темно окрашенный гребенчатый тритон (Triturus cristatus).

У тритонов резко выражена способность к регенерации, т. е. к восстановлению утраченных частей — хвоста, лап.

По яркости своей окраски, состоящей из контрастной смеси оранжево-желтых пятен и черного основного тона, хорошо известна огненная саламандр a (Salamandra maculosa), широко распространенная в Западной Европе. Это медленно передвигающееся, вялое животное придерживается влажных, тенистых и мшистых мест и ведет преимущественно ночной образ жизни. Спаривание происходит обычно на суше. Самка или родит живых детенышей, или откладывает яйца, количество которых колеблется от 8 до 40. Большие яйца появляются при этом по одному; они так прозрачны, что через стенки их ясно видны личинки. Отложенное яйцо быстро набухает, и личинка, разрывая стенки, выходит наружу, уже на этой ранней стадии развития имея четыре конечности.

Кожные железы саламандр выделяют едкий сок, защищающий животное от врагов; различные хищники-млекопитающие и птицы не трогают саламандры. Секрет ее желез вызывает сильное раздражение слизистых оболочек кишечника, а в больших дозах даже смерть, например, у птиц.

Яркую заметную окраску саламандры многие натуралисты склонны считать предохранительной: враги пугаются резкой окраски животного и не трогают его.

Близкий родич описываемого вида—ч ерная саламандра (Salamandra atra), живущая в горной зоне Альп; родит 1—2 живых детенышей.

Резко обособленное семейство составляют протеи (Proteidae). В течение всей жизни эти водные животные дышат, помимо легких, тремя парами наружных жабер. Кости верхней челюсти совершенно отсутствуют, и зубы распределены только на межчелюстных и нижнечелюстных костях. Вытянутое туловище опирается на четыре слабо развитые конечности; редуцированные глаза скрыты под слоем кожи.

Белый или грязножелтоватый протей (Proteus anguineus) с ясно выступающими розово-красными жабрами достигает длины 25 см. Встречается в подземных водах Альп, в Далмации и Каринтии. Живет в темных пещерах.

Оплодотворение внутреннее земноводных

При температуре воды выше 15° самка протея откладывает по одиночке оплодотворенные яйца и прикрепляет каждое из них к грунту. Если температура воды ниже 15°, то самка родит живых детенышей, причем только двух—по одному из каждого яйцевода. Новорожденные достигают длины 9—12 см, имеют явственно обозначенные глаза и сравнительно более короткие, чем у старых особей, хвосты.

Так как в пещерах, где живут протеи, температура воды обычно не достигает 15°, то размножение протея при помощи живорождения, вероятно, надо считать нормальным.

К последнему семейству сирен (Sirenidae) принадлежат североамериканские водные амфибии, отличающиеся угревидной формой туловища, на котором развиваются только четырехпалые передние конечности. В течение жизни у них функционируют три пары наружных жабер. С каждой стороны шеи имеются по три косо посаженных жаберных щелей, ведущие в жаберную полость, где расположены внутренние жабры. В черепе отсутствуют челюстные кости, которые заменены у этих своеобразных животных роговыми пластинками. Интересно отметить, что зубы расположены на сошниковых костях. Лишенные век глаза заметны через прозрачную кожу. Сирена (Siren lacertina) обитает в водах юго-восточной части США.

Быть может, эти животные получили свои упрощенные признаки регрессивно, т. е. развились из наземных форм. Об этом свидетельствует развитие особи (онтогенез). Именно у молодых сирен жабры бездеятельны, малы и лишь с течением времени начинают функционировать, достигая своей нормальной для данного вида величины. Некоторые предполагают, что сирены представляют неотенических личинок каких-то саламандр (так же, как аксолотль). Подобное предположение необходимо доказать экспериментально.

Статья на тему Половые органы земноводных

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.