Половые органы птиц

Для самок характерно недоразвитие полового аппарата правой стороны: у громадного большинства имеется лишь левый яичник с соответствующим яйцеводом. Реже развиваются и правые яичники.

В период размножения как яичники, так и яйцеводы сильно увеличиваются в размере, расширяются и набухают.

Рис. 1 . Женские половые органы и почки голубя.

У самцов овальной формы семенники, размеры которых резко меняются в зависимости от времени года, прикрепляются складкой брюшины к нижней стороне передних концов почек. От внутреннего края каждого семенника отходит извитой выносящий канал, тянущийся параллельно мочеточнику и открывающийся в клоаке на конце незначительного сосочка (рис. 1 ). У большинства птиц наружных копулятивных органов нет. Акт спаривания совершается крайне быстро, причем бугорки клоаки, на которых открываются выносящие семя каналы, прикладываются к отверстиям половых протоков самки. У гусиных птиц, у страусов, у тинаму и гокко (из куриных) на брюшной стороне клоаки развивается особый совокупительный орган (penis), различающийся в деталях. По спинной стороне органа проходит бороздка для стока семени. При копуляции, которая длится сравнительно долго орган вводится в клоаку самки.

Рис. 2. Схематический разрез куриного яйца.

1—скорлупа; 2—подскорлупковые оболочки; 3 — воздушная камера; 4—слои белка различной плотности; 5—халазы; 6—желточная оболочка; 7—слой самого плотного желтка; 8—белый желток; 9—слой желтого желтка; 10—зародышевая бляшка; 11— надскорлупковая оболочка.

Собственно клоака делится на три отдела: передний служит продолжением прямой кишки; в средний открываются половые протоки, а ближе к бокам от них—мочеточники; в задний у некоторых птиц (например, у голубей) впадает выступ зачаточной фабрициевой сумки.

Мочевой пузырь совершенно отсутствует.

Строение и окраска яйца птицы

Как мы видели, оплодотворение у птиц внутреннее, и яйцо, спускаясь по яйцеводу, последовательно получает характерные оболочки. Самое яйцо состоит из желтка, белка и скорлупы (рис. 2). Основу скорлупы составляет органическое вещество, образующее ячеистый остов в виде нитей. Твердость скорлупы обусловливается наличием отложений углекислой и фосфорнокислой извести. Скорлупа имеет много отверстий, или пор; при сильном увеличении микроскопа они имеют форму звездочек. Поры ведут в маленькие канальцы, пронизывающие скорлупу. Эти канальцы не ветвятся у килевых Птиц и киви и ветвятся у бескилевых. На свежеснесенном яйце всегда имеется тонкая перепонка— над-скорлупковая оболочка (рис.2, 11). Она пропускает газы, но препятствует проникновению жидкости и микробов. Пленка нежна и тонка, вследствие чего при вытирании и мытье куриных яиц она легко сходит. Это облегчает проникновение микробов внутрь яйца и способствует порче его содержимого.

Под скорлупой находится подокорлупковая оболочка, состоящая из двойного слоя (рис. 2, 2). Между этими слоями при уплотнении и уменьшении объема белка образуется пустое пространство—воздушная камера, помещающаяся на тупом конце яйца (рис. 2, 3). Белок по своему составу неоднороден: он особенно уплотнен вокруг желтка. От этого плотного белка к полюсам яйца тянутся так называемые градинки, или х а л а з ы,—шнуровидные образования, поддерживающие желток в середине яйца (рис. 2, 5). Желток представляет собой яйцеклетку, перегруженную питательным веществом; он покрыт тонкой пленкой— желточнойоболочкой —и разделен на слои желтого и белого желтка (рис. 2, 8, 9). Под зародышевой бляшкой белый выступ входит в толщу желтого, образуя грушеобразное впячивание—л а т е б р у. Цвет желтка обусловлен красящим веществом—лутеином. Желток при зерновом корме бывает ярким, а при травяном приобретает зеленоватый оттенок.

Птицы и их яйца

Когда яйцо проходит по нижним отделам яйцевода, на скорлупе отлагаются различные пигменты, обусловливающие характерный узор из крапинок и черточек, свойственный яйцам большинства птиц. Эти пигменты отлагаются на скорлупу особыми пигментными железами яйцевода в его маточной части, а также приносятся током кровеносных сосудов к внутренним стенкам маточной области.

Надо отметить наличие предохранительной окраски у яиц. Так, у некоторых куликов яйца, откладываемые среди гальки песчаных отмелей, по окраске не отличимы от окружающей обстановки (например, у кулика-галотунншкл). У соловья самка откладывает яйца в гнездо, сделанное на земле из сухих листьев; однотонная темнокоричневая окраска яиц весьма подходит к фону окружающей обстановки. Птицы, кладущие яйца в особо укромные места, например в глубокие древесные дупла, несут чисто белые яйца (например, совы, дятлы, сизоворонки, многие голуби и др.) У некоторых водоплавающих форм (у пеликанов, фламинго) скорлупа покрыта губчатым известковым слоем, несомненнее предохраняющим яйца от вредного влияния сырости и намокания. Повидимому, ту же роль играет защитная скорлупковая кутикула, развивающаяся на яйцах большинстве других водяных птиц.

Количество яиц в кладке

Количество откладываемых яиц у разных птиц весьма различно. Обычная кладка большинства воробьиных птиц содержит от 4 до 7 яиц; в гнездах серых куропаток находят до 26 яиц, у стрижей, колибри, у большинства голубей, а также у журавлей и пеликанов—2 яйца; у куликов в гнездах находят всегда 4 яйца, у чаек — 2—3, у большинства чистиков и трубконосых—только одно яйцо. Крупные орлы (беркуты, могильники) гнездятся обычно через год, причем самка кладет обычно два яйца, из которых одно часто бывает неоплодотворенным.

Внутренняя структура яйца

В желтке яйца находится самая важная часть яйца—зародышевый диск, или зародышевая бляшка (рис. 2, 10). Благодаря своему небольшому удельному весу зародышевый диск всегда всплывает на поверхность желтка, в каком бы положении яйцо ни находилось. В Курином яйце длина диска около 2—3 мм.

Дробление

В то время, когда оплодотворенное яйцо проходит по яйцеводу, начинается процесс дробления, или сегментации. У птиц дробится лишь небольшой протоплазматический участок яйца, лежащий на анимальном полюсе, тогда как огромное количество питательного желтка остается нераздробленным, происходит так называемое частичное дискоидальное дробление. Яйца, претерпевающие подобное дробление, называются меробластическими. Снесенное яйцо требует инкубации, т.е. насиживания, в котором нередко принимает участие и самец. При этом поддерживается постоянная температура развивающегося яйца—около 40°.

Строение бластодермы

В недавно снесенном яйце бластодерма, или зародышевая бляшка, подразделяется на два отдела: на центральный, светлый участок и краевой, темный. Бластодерма слагается из наружного слоя клеток эктодермы, а также из неправильного более глубокого клеточного скопления, которое диференцируется в мезодерму и энтодерму (рис. 3 ).

Бластодерма растет постепенно, периферически, облекая желток и подразделяясь в то же время на зародышевый отдел, из которого развивается зародыш, и внезародышевый, охватывающий зародышевый мешок и не принимающий прямого участия в образовании зародыша. Эктодерма и энтодерма разрастаются правильно и симметрично, но мезодерма первоначально дает два разомкнутых спереди боковых выроста, которые смыкаются лишь позднее.

На этой стадии развития мы видим, рассматривая бластодерму под микроскопом, в ее срединной части первичную борозду (рис. 3 , А, 4), соответствующую сомкнутому щелевидному бластопору зародыша амфибий, а непосредственно к переди от нее—эктодермическую медуллярную борозду, из которой впоследствии развивается нервная система (рис. 3 , А, 5).

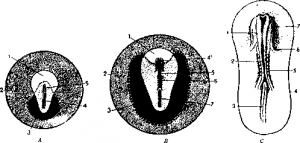

Рис. 3 . Схема куриного зародыша на 20—24-м часах насиживания.

А—схема бластодермы куриного яйца около 20-го часа насиживания (увелич. в 8 раз): 1—светлое поле; белый участок состоит только из эктодермы и энтодермы, а в задней части грушевидного поля, покрытого легким пунктиром, развита и мезодерма; 2—темное поле; 3—граница мезодермы (пунктирная линия);

4—первичная полоска; 5—нервная пластинка—первый зачаток центральной нервной системы. В—бластодерма куриного яйца около 24-го часа насиживания (увелич. в 8 раз): 1—светлое поле; белый участок (проамнион)—эктодерма и энтодерма; грушевидный участок, покрытый пунктиром,—мезодерма; 2—темное поле; 3—граница, до которой доходит мезодерма; 4—закладывающийся передний мозг; 5—нервная борозда; 6—мезодермальный сомит, или первичный позвонок; 7—первичная полоска. у—куриный зародыш на 24-м часу насиживания (увелич. в 20 раз): 1—нервная складка; 2—нервная борозда; 3—дервдчная полоска; 4—край светлого поля; 5—мезодермальный сомит; 6—желточная вена; 7—голова зародыша.

Диференцировка позвоночной пластинки и первичных позвонков, или сомитов. В дальнейшем диференцируется позвоночная пластинка, или спинной отдел мезодермы, ограничивающий медуллярную борозду. Позвоночная пластинка распадается на первичные позвонки, или сомиты (рис. 3 , В, 6); в это же время брюшной отдел мезодермы расщепляется и здесь появляется цел омическая полость. Спинная струна развивается по средней линии, под медуллярной бороздой, из слоя энтодермы.

Отметим, что первичная и медуллярная борозды лежат под прямым углом к длинной оси яйца; тупой конец яйца приходится справа от развивающегося зародыша.

Строение зародыша птицы

На ранних стадиях развития тельце зародыша так сильно согнуто, что голова соприкасается с хвостовой частью (рис. 4). При рассматривании головы бросаются в глаза; выдающиеся выпячивания головного мозга, большой поперечно посаженный рот, нейтрально расположенные ноздри, соединенные бороздами со ртом. Кроме того, обращают на себя внимание три-четыре пары жаберных щелей. Отметим, что какие-либо следы жабер отсутствуют. В течение дальнейшего развития края рта вытягиваются и вырастают в клюв, жаберные щели зарастают, за исключением лишь одной I пары, из которой развиваются барабанно-евстахиевы проходы. Мало-помалу голова зародыша приобретает общий птичий облик. В первое время развития как передние, так и задние конечности почти сходны по форме и величине. Передние конечности, имеющие характер лапок, несут по трипальца, задние—по четыре. В передних конечностях при их дальнейшей дифе ренцировке второй палец перегоняет в росте первый и третий, и образуется характерная птичья кисть, превращающаяся в скелет крыла; в задних конечностях резко удлиняются отделы плюсен и получается типичная структура птичьих задних конечностей. Приблизительно в это же время диференцируются сосочки перьев, расположенные по узким птерилиям.

На ранней стадии развития во внезародышевой бластодерме появляются многочисленные кровеносные капилляры, которые, разрастаясь, охватывают собой весь желточный мешок; эти сосуды играют весьма существенную роль в процессе поглощения желтка зародышем.

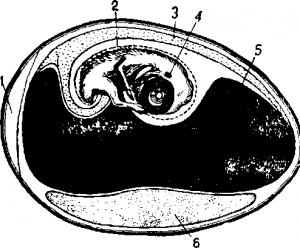

Рис. 4 . Куриное яйцо в конце 9-го дня насиживания в вертикальном разрезе. Зародыш при естественных условиях лежит левой стороной на желточном мешке, но перевернут, чтобы показать яснее его форму.

1—воздушная камера; 2—внутренний, или настоящий, амнион; 3—аллантоис; 4—гиомандибу-лярная щель; 5—желточный мешок; 6—белок.

Зародышевые оболочки птиц

Приблизительно на третий день насиживания куриного яйца можно видеть, что зародыш постепенно окружается эктодермической кольцевой складкой, которая, куполообразно разрастаясь, замыкается над зародышем. В результате получается характерная зародышевая оболочка— амнион(рис. 4 , 2). Замыкание амниона завершается в начале пятого дня насиживания. В образовании описываемого зародышевого органа, кроме эктодермы, принимает участие соматическая пластинка мезодермы. Полость амниона служит продолжением промежутке между спланхнической и соматической пластинами мезодермы, представляет вырост внезародышевого целома.

Когда амниотическая складка вполне сформировалась и замкнулась, она образует над тельцем зародыша как бы двойную крышку. Внутренний слой этой крышки образован, как ясно из схемы, мезодермой, наружный—эктодерме Описываемый внутренний слой зародышевой оболочки представляет собственно амнион; между слоями составляющей его мезодермы и эктодермы образуется ясная полость, выполненная амниотической жидкостью. Нет сомнения, что это образование в виде наполненной водой подушки предохраняет зародыш от вредного влияния толчков.

Наружный слой упомянутой выше амниотической складки, образованный снаружи эктодермой, внутри—мезодермой, называется серознойоболочкой; она расположена непосредственно под желточной оболочкой и позднее сливается с ней.

В начале пятого дня насиживания у зародыша цыпленка появляется второй зародышевый придаток—а ллантоис, развивающийся как вырост брюшной стенки первичной кишечной полости и состоящий из слоя спланхнической мезодермы, выстланной изнутри энтодермой. Уже на седьмой день насиживания аллантоис сильно разрастается и вдается между амнионом и серозной оболочкой. Вскоре он, резко увеличиваясь, окружает как зародыш, так и резорбирующийся желточный мешок и срастается с серозной и желточной оболочками. Тогда можно отметить, что аллантоис лежит уже непосредственно под скорлупой и служит зародышевым дыхательным органом, так как через пористую скорлупу могут поступать газы внутрь яйца. В то же время аллантоис представляет зародышевый мочевой пузырь: в него попадают продукты выделения почек зародыша. Перед выходом зародыша из скорлупы остаток желточного мешка, служившего питательным материалом развивавшемуся эмбриону, впячивается в полость те л а, и брюшная стенка около этого впячивания замыкается. Птенчик покидает яйцевую скорлупу, пробивая ее клювом, на конце которого образуется заметное роговое утолщение (яичный зуб), помогающее птенцу проламывать скорлупу.

Сроки насиживания у птиц весьма различны и зависят как от величины яйца, так и от толщины скорлупы. В общем насиживание длится от 11 до 14 дней у мелких птиц, от 15 до 26—у птиц средней величины, от 26 до 40—у крупных птиц, до 55 дней—у кондора и от 48 до 64 дней—у эму.

Две категории птенцов. Различают две морфолого-биологические категории птенцов. У группы выводковых птиц птенцы выклевываются из яиц достаточно развитыми. Тело их покрыто сплошным пухом, а у немногих видов птиц (у сорных кур)—частью даже и перьями. Обсохнув по выходе из яйца, птенцы сейчас же начинают бегать за матерью, перенимают повадку взрослых птиц, клюют корм. К выводковым принадлежат; куриные, кулики, чайки, пастушковые, гусиные и др.

Уптенцовых, или гнездарей, птенцы выходят из яиц беспомощными, долгое время остаются в гнезде и выкармливаются родителями. У воробьиных птиц, сизоворонок, удодов, кукушек, попугаев гнездари родятся слепыми. У хищников, у аистов, которые также принадлежат к птенцовым, молодые вылупляются из яиц зрячими. Некоторые птенцы-гнездари родятся покрытые эмбриональным пухом (хищники, совы). У аистов, цапель голые птенцы вскоре одеваются эмбриональными перьями. У стрижей, сизоворонок птенцы выклевываются совершенно голыми, не имеют эмбриональных перьев, а прямо одеваются настоящими перьями. То же явление наблюдается у зимородков: их беспомощные голые птенцы покрываются перышками, из которых каждое одето чехликом; кажется, что тело птенчика все усеяно щетинками. Эти чех лики сохраняются почти до полного развития перьев, а затем быстро спадают.

Статья на тему Моче половые органы птиц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.