Сосудистая недостаточность уход за больными

Острая сосудистая недостаточность — коллапс, шок и обморок — возникают при уменьшении количества циркулирующей крови как в результате кровопотери или обезвоживания, так и вследствие острого увеличения вместимости сосудистого русла из-за падения сосудистого тонуса (кризис при инфекционных заболеваниях). Особенно большое количество крови при этом скапливается в расширившихся сосудах брюшной полости. Уменьшение массы циркулирующей крови ведет к уменьшению венозного притока к сердцу, вследствие чего уменьшается систолический объем и резко снижается артериальное и венозное давление. При этом питание жизненно важных органов, в первую очередь центральной нервной системы, оказывается недостаточным.

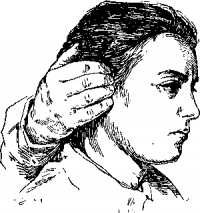

Рис. 58 Исследование пульса на лучевой артерии.

Признаки острой сосудистой недостаточности: бледность кожи с легкой синюшностью, слабость, понижение температуры тела (холодные конечности), холодный пот, пульс слабого наполнения и напряжения («нитевидный»), понижение артериального и венозного давления. Сознание при шоке сохранено, но все функции центральной нервной системы заторможены. При коллапсе может быть затемнение сознания, а при обмороке — кратковременная потеря сознания. Лечение таких больных различно в зависимости от причины острой недостаточности и от тяжести состояния. Иногда, чтобы вывести больного из состояния обморока, бывает достаточно придать ему горизонтальное положение и, приподняв нижнюю половину туловища и конечности, усилить этим приток крови к мозгу или с целью рефлекторного воздействия на сосуды мозга дать больному вдохнуть нашатырный спирт с ватки.

При коллапсе этих мер недостаточно, применяются средства, повышающие сосудистый тонус, подкожные и внутривенные вливания.

Во время ухода за больным важно не пропустить первые признаки начинающегося коллапса, чтобы, своевременно сообщив о них врачу, оказать больному помощь.

Пульс

(Лат. pulsus — удар, толчок)—это колебание стенки артерии, создающееся систолической волной крови. Чаще всего пульс прощупывают на периферическом конце лучевой артерии у основания большого пальца (рис. 58), но можно прощупывать его и в других местах, где артерия на достаточном для исследования протяжении лежит под кожей и на кости. Если почему-либо на лучевых артериях пульс исследовать нельзя, для этого используют височную (рис. 59), сонную (рис. 60), бедренную, локтевую и другие артерии.

Исследуют пульс II, III и IV пальцами, накладывая их на ладонную поверхность предплечья так, чтобы у основания большого пальца исследуемого убыл II палец исследующего, а рядом с ним в сторону локтя III и IV пальцы. Прижимают артерию к внутренней поверхности лучевой кости. Рука исследуемого должна находиться в удобном полусогнутом положении, исключащем напряжение мышц.

Начинать исследование нужно с ощупывания пульса на обеих лучевых артериях, так как при необычном расположении артерий или одностороннем сдавлении пульс может быть неодинаков. Затем приступают к исследованию качества пульса: его частоты, ритма, наполнения, напряжения и состояния стенки сосуда. Качество пульса зависит от работы сердца, тонуса и состояния стенки сосуда.

Частота пульса определяется сосчитыванием количества пульсовых волн в течение одной минуты. Полученные данные отмечаются графически на температурной кривой красным карандашом.

Частота пульса в физиологических условиях постоянно колеблется. Физическая деятельность, психическое возбуждение, повышение температуры окружающей среды, прием пищи и питья, особенно спиртных напитков и крепкого кофе и чая, учащают пульс. Во время вдоха пульс чаще, чем во время выдоха, у стоящего частота пульса больше, чем у лежащего, у бодрствующего (в состоянии покоя) пульс чаще, чем у спящего. У женщин частота пульсе на 6—8 ударов в минуту больше, чем у мужчин. Значительны возрастные колебания частоты пульса: у новорожденных пульс 130—140 ударов, у 3—5-летних детей — около 100 ударов, в 7—10-летнем возрасте 85—90 ударов в минуту. У здоровых взрослых лиц в состоянии покоя частота пульса колеблется от 60 до 80 ударов в минуту. У тренированных спортсменов и у пожилых лиц часто пульс бывает реже — 60 ударов в минуту. Колебания частоты пульса от 60 до 90 ударов в минуту следует считать пределами нормы. Пульс реже 60 ударов в минуту называется брадикардией, чаще 90— тахикардией.

Тахикардия наблюдается при инфекционной лихорадке, причем учащение пульса соответствует лихорадке: повышение температуры на 1° учащает пульс на 8—10 ударов в минуту. Отставание частоты пульса, от повышения температуры характерно для брюшного тифа, воспаления мозговых оболочек, гриппа.

Тахикардия является постоянным признаком повышения функции щитовидной железы, одним из первых признаков сердечной недостаточности, сосудистая недостаточность также протекает с тахикардией.

Брадикардия характерна для желтухи, для понижения функции щитовидной железы, для сотрясения мозга и некоторых других заболеваний.

Причиной тахикардии чаще всего является раздражение симпатического нерва, причиной брадикардии — раздражение блуждающего нерва.

Ритм пульса соответственно деятельности сердца может быть правильным, когда все пульсовые волны имеют одинаковую величину и промежутки между ними равны, и неправильным (аритмия), когда и величина пульсовых волн, и промежутки между ними различны.

В случаях, когда ощупыванием пульса трудно установить характер аритмии, пользуются выслушиванием сердца и инструментальными методами.

Экстрасистолия (рис. 61)—часто встречающийся вид аритмии. Экстрасистола по пульсу определяется как внеочередная, преждевременная пульсовая волна меньшей величины, сопровождающаяся удлиненной (компенсаторной) паузой. Экстрасистолы возникают периодически, они могут быть единичными и групповыми.

Мерцательная аритмия (см. рис. 61) характеризуется отсутствием какого-либо порядка: пульсовые волны различной величины следуют одна за другой с неодинаковыми интервалами. При этом некоторые систолы сердца настолько слабы, а пульсовая волна, соответствующая им, настолько мала, что не доходит до периферии и не прощупывается. Создается разница между количеством систол и количеством пульсовых волн — дефицит пульса, который можно определить, если вдвоем одновременно в течение 1—2 минут, выслушивая сердце, сосчитать количество систол, а прощупывая пульс — количество пульсовых волн. Мерцательная аритмия возникает при выраженных поражениях миокарда: при кардиосклерозе, пороках сердца и др. Чем больше дефицит пульса, тем хуже прогноз. Уменьшение дефицита и его исчезновение свидетельствуют об улучшении состояния сердца.

Перемежающийся пульс — правильное чередование сильных и слабых пульсовых волн — свидетельствует о глубоком поражении миокарда.

Наполнение пульса определяется количеством крови, образующим пульсовую волну, и зависит от систолического объема сердца: если объем нормален или увеличен, прощупывается полный пульс, если он мал, и пульс будет малого наполнения.

Напряжение пульса

Зависит от высоты артериального давления: чем оно выше, тем пульс напряженнее. Степень напряжения пульса определяется давлением на артерию: чем больше силы нужно затратить для того, чтобы полностью прекратить в ней ток крови, тем выше напряжение пульса.

Определяя степень напряжения пульса, можно ошибиться в случае, когда артерия вместо мягкой, эластической становится твердой, негибкой, как это бывает при атеросклерозе.

Прощупав напряженный пульс, следует возникшее предположение о повышенном артериальном давлении проверить путем измерения последнего.

От наполнения и напряжения пульса зависит представление о его величине. Пульс хорошего наполнения инапряжения называется большим пульсом, пульс слабого наполнения и напряжения — малым пульсом. Едва прощупываемый, очень слабого наполнения и напряжения пульс называется нитевидным и бывает при коллапсе.

Представление о скором и медленном пульсе связано со скоростью подъема и падения пульсовой волны. Лучше всего скорый пульс бывает выражен при недостаточности клапанов аорты, когда увеличенная сила сокращения гипертрофированного левого желудочка выталкивает в сосуды увеличенный систолический объем крови, создавая высокую и сильную пульсовую волну. Обратный отток крови из аорты во время диастолы вследствие разрушения клапанов аорты создает быстрое падение пульсовой волны. Такой пульс называется высоким и скорым.

Медленный пульс бывает при сужении устья аорты, когда кровь с трудом медленно проникает через суженное отверстие и медленно поступает в аорту. Пульсовая волна медленно нарастает, и если при этом уменьшен систолический объем, пульс будет мягкий и медленный.

Чтобы получить представление о состоянии стенки артерии во время исследования пульса, следует закрыть просвет артерии, сдавив ее I пальцем исследующей руки, а II и III пальцами, уже не ощущающими пульсацию, прощупать артерию, стараясь получить представление об эластичности или плотности ее стенок.

Статья на тему Сосудистая недостаточность

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.