Пищеварение в желудке

В желудке пища задерживается от 4 до 11 ч и подвергается в основном химической обработке с помощью желудочного сока. Желудочный сок вырабатывается многочисленными железами, которые расположены в его слизистой оболочке. На каждом квадратном миллиметре слизистой располагается примерно 100 желудочных желез.

Рис. 95. Желудочная фистульная трубка.

Различают три типа клеток желудочных желез: главные вырабатывают ферменты желудочного сока, обкладочные — соляную кислоту, добавочные — слизь.

Желудок интенсивно растет на первом году жизни ребенка и более медленно в последующие 10 лет. Невелика у детей кислотность желудочного сока и содержание в нем пищеварительных ферментов. Этим объясняются более частые приемы пищи небольшими порциями.

Вместимость желудка с возрастом меняется. В первый месяц после рождения она достигает 90—100 см3 (при рождении емкость желудка всего 7 см3). К концу первого года жизни она составляет 0,3 л, в возрасте от 4 до 7 лет — 0,9 л, в 9—12 лет — около 1,5 л. Вместимость желудка взрослого человека 2—2,5 л. Наполненный и расширенный желудок может достигать большой кривизной уровня пупка. У взрослого человека в среднем длина желудка около 25—30 см, ширина— 12—14 см.

Слизь, вырабатываемая клетками слизистой оболочки желудка, предохраняет ее от механических и химических повреждений. Соляная кислота не только выполняет пищеварительную функцию, но и обладает способностью губительно действовать на бактерии, попадающие в желудок, т. е. выполняет защитную функцию.

Методика изучения секреции желудочных желез. Наложение фистулы желудка животному дает возможность в любой момент получать содержимое желудка из отверстия фистульной трубки. Для этого достаточно у животного под наркозом вскрыть брюшную полость и через разрез стенки желудка внутрь его ввести металлическую или пластмассовую фистульную трубку (рис. 95) и укрепить ее швами. Второй конец фистульной

трубки остается на поверхности живота и вне опыта закрывается пробкой. Но в этом случае нельзя получить чистый желудочный сок, так как он смешан в желудке с пищей и слюной. Тем более этим методом нельзя изучить особенности отделения желудочного сока на разные пищевые вещества.

Стремясь избежать этих недостатков, И. П. Павлов предложил дополнить операцию наложения фистулы желудка перерезкой пищевода. При этой операции — эзофаготомии — края перерезанного пищевода вшивают в кожную рану на шее. Животное спустя несколько дней после такой операции может часами есть пищу, однако в желудок пища не попадает. Вместе с тем из фистулы желудка вытекает чистый желудочный сок (рис. 96). Это так называемое мнимое кормление. При мнимом кормлении можно получать большие количества чистого желудочного сока, который используется в лечебных целях. Кормят животное пищей, которую вводят в желудок через фистульную трубку или вливают в нижний отрезок пищевода. При мнимом кормлении получают чистый желудочный сок, есть возможность изучить его особенности и количество при еде разной пищи. Однако этот метод не дает возможности изучить желудочное сокоотделение, когда пища находится в желудке.

И. П. Павлов предложил новую операцию. Из большого желудка выкраивают маленький изолированный желудочек. Разрез на большом желудке проводят так, чтобы не повредить нервы (рис. 97). Края вырезанного лоскута сшивают, формируют маленький желудочек, на края разреза большого желудка также накладывают швы. В результате операции создают два желудка: большой, в котором переваривание пищи идет обычным путем, и маленький, изолированный, в который пища никогда не попадает. Но в связи с тем что при операции изолирования желудочка в нем сохраняются нервы, а также кровоснабжение, то характер сокоотделения из такого желудочка такой же, как и из большого желудка. А так как пища в изолированный желудочек никогда не попадает, то отделяемый железами маленького желудочка сок чистый, не имеет примесей, можно изучать его качественный состав и количество.

О способах изучения желудочного содержимого у человека мы говорили ранее.

Состав и свойства желудочного сока

Купите в аптеке натуральный желудочный сок. При отсутствии натурального желудочного сока воспользуйтесь пепсином (желтоватый порошок), который можно также приобрести в аптеке. Растворите 1 г пепсина в 500 см3 слабой соляной кислоты (0,2%).

Часть желудочного сока пронейтрализуйте, прибавив в него несколько капель 10-процентного раствора едкого натра, тщательно взболтайте и при помощи лакмусовой бумаги определите реакцию. Необходимо добиться полной нейтрализации сока.

Приготовьте раствор яичного белка. Для этого возьмите два сырых куриных яйца, отделите белок от желтка. Белки слейте в стакан и добавьте 200 см3 воды. Прибавьте половину чайной ложки поваренной соли (для лучшего растворения белка). Эту мутную жидкость профильтруйте через тонкий слой ваты, положенной в воронку. Жидкость, полученная после фильтрования, и есть раствор белка.

Возьмите шесть пробирок, пронумеруйте их. В каждую пробирку налейте 1—2 см3 раствора белка. Нагревая каждую пробирку над пламенем спиртовой лампочки, сверните белок. При этом образуются белые хлопья нерастворимого белка. Все пробирки опустите в стакан с холодной водой. Через 10—15 мин в пробирку № 1 прилейте 2—3 см3 воды, а в пробирку № 2—2—3 см3 кислого желудочного сока. Обе пробирки поставьте в стакан с водой, которая нагрета до 37—38° С. Через 10 мин выньте пробирки из теплой воды и отметьте, какие изменения произошли в пробирках.

Теперь в пробирку № 3 налейте белок и кислый желудочный сок, в пробирку №4 — белок и предварительно прокипяченный желудочный сок, в пробирку № 5 —белок и нейтрализованный желудочный сок. Пробирки № 3, 4,5 поставьте в стакан с горячей водой (температура воды 37—38°С). В пробирку № 6 налейте белок и кислый желудочный сок. Эту пробирку опустите в стакан со льдом, снегом или с холодной водой.

Через 15—20 мин отметьте, какие изменения произошли с белком в пробирках № 3, 4, 5, 6.

А теперь проделайте такой опыт. 4—5 см3 натурального желудочного сока доведите до щелочной реакции прибавлением углекислого кальция или слабого раствора двууглекислой соды. Отфильтруйте раствор.

Пронумеруйте три пробирки. В пробирку № 1 налейте 0,5 см3 кислого желудочного сока. В пробирки № 2 и 3 налейте по 0,5 см3желудочного сока щелочной реакции. Содержимое пробирки № 3 тщательно прокипятите. Добавьте во все пробирки по 5—6 см3 молока и поставьте на водяную баню при температуре 38—40° С. Наблюдайте за ходом опыта. В какой пробирке ранее всего произойдет створаживание молока? Почему не наблюдается створаживания молока в пробирке № 3?

Желудочный сок человека — бесцветная жидкость кислой реакции (рН 0,8— 1,0), с большим содержанием соляной кислоты и незначительным количеством слизи. За сутки у человека отделяется 1,2—2 л сока. В желудочном соке имеются два белковых фермента — пепсин и химозин. Пепсин вырабатывается желудочными железами в неактивной форме и активизируется соляной кислотой. Пепсин расщепляет белки до альбумоз и пептонов, молекулы которых состоят из четырех или восьми аминокислот. Пепсин легко расщепляет белки мяса и яиц, очень медленно белки хрящей и сухожилий.

Химозин, или сычужный фермент, вызывает створаживание молока в желудке. Обнаруживается химозин в желудочном соке детей, особенно в период молочного вскармливания. У взрослых людей створаживание молока происходит под влиянием пепсина. Этому способствует соляная кислота, находящаяся в желудке. Кроме того, соляная кислота вызывает набухание белков, что способствует их лучшему перевариванию.

Содержащийся в желудочном соке фермент липаза расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот. Но действует она только на жиры, находящиеся в состоянии эмульсии. Пищевых продуктов, содержащих жир в виде эмульсии, немного. Главным образом это молоко, поэтому желудочная липаза у взрослых людей большого значения в переваривании жиров не имеет. У грудных детей желудочная липаза расщепляет до 25% жира молока. Однако следует заметить, что жир материнского молока расщепляется не только желудочной липазой, но и липазой самого материнского молока. Расщепление жира в желудке детей, вскармливаемых искусственно, поэтому всегда более медленно, чем при грудном вскармливании. В коровьем молоке липазы мало.

Если желудочным соком подействовать на кусочек слизистой оболочки «чужого» желудка, он его переварит. Почему же не происходит самопереваривания желудка? Некоторые исследователи важную роль в защите слизистой оболочки желудка от переваривания собственным желудочным соком отводят желудочной слизи, которая обволакивает слизистую оболочку. Есть исследователи, которые считают, что в клетках слизистой оболочки желудка вырабатывается особое вещество — антипепсин, который подавляет действие пепсина при соприкосновении его со слизистой оболочкой.

В качестве возможного механизма, объясняющего, почему желудок сам себя не переваривает, приводят и такой: клетки слизистой оболочки желудка имеют слабощелочную реакцию, а пепсин активен в кислой среде.

Желудочный сок содержит НСl, которая известна как одна из наиболее разрушительных кислот. Ее концентрация при выделении из слизистой оболочки желудка такова, что она способна растворять цинк и смертельна для клетки. Однако в желудке НСl обычно выполняет лишь полезные функции: убивает бактерии в проглоченной пище и жидкости, размягчает волокнистую пищу, способствует активированию пищеварительного фермента пепсина. Полагают, что клетки желудка защищены от самопереваривания сложным физико-химическим барьером, природа которого еще не совсем ясна.

Опасность для желудка, несомненно, заключается в НСl, в частности ее водородных ионах. Барьер находится в поверхностном слое, состоящем из высоких цилиндрических эпителиальных клеток. Они тесно соединены своими верхушками, образуй надежную и плотную преграду.

Слизистая оболочка имеет еще один защитный механизм, охраняющий желудок от самопереваривания.

Зрелые клетки слизистой желудка (а также слизистой всего пищеварительного тракта) непрерывно слущиваются, или отслаиваются, с поверхности. Их место занимают новые.

В желудке человека за минуту обычно слущивается около полумиллиона клеток. Иначе говоря, поверхность слизистой желудка обновляется каждые 3 сут. Благодаря такому быстрому обновлению стенка желудка может ремонтировать даже очень тяжелые повреждения барьера слизистой в пределах нескольким дней и даже часов.

Слизистая оболочка желудка обычно непроницаема для ингредиентов пищи и жидкостей. Единственное вещество, легко проникающее через барьер слизистой желудка, — этиловый спирт, малая молекула которого способна растворяться и в жире, и в воде. Хотя сам по себе спирт не вызывает разрушения барьера, но в сочетании с другими веществами он способен это делать.

Недавно проведенные эксперименты показали, что салициловая или ацетилсалициловая кислота (аспирин) способна пробиваться сквозь барьер слизистой и и вызывать кровотечение.

Эксперименты показывают, что если в желудке находится спирт, то способность салицилата разрушать барьер в слизистой увеличивается. Выяснение этого вопроса очень важно, так как иногда пепсин начинает переваривать стенку своего желудка, в результате чего возникают разной величины язвы.

Отделение желудочного сока на разные пищевые вещества

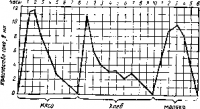

Кислый желудочный сок отделяется железами желудка только во время пищеварения. При пустом желудке его железы находятся в покое. Реакция содержимого желудка вне пищеварения щелочная, что обусловлено выделением слези щелочной реакции Отделение желудочного сока начинается через несколько минут после приема пищи и длится часами. Количество и состав пищеварительных соков зависят от характера пищи, ее химического состава (рис. 98).

Мясо состоит преимущественно из белков, хлеб главным образом из углеводов, в молоке содержатся в значительном количестве белки, жиры и углеводы. Соответственно этому на мясо в течение 7—8 ч выделяется наибольшее количество сока, кислого и со значительным содержанием ферментов. На хлеб отделяется сока меньше, чем на мясо, продолжительность сокоотделения 10—11 ч. Сок, отделяющийся на хлеб, богат ферментами. Сокоотделение на молоко продолжается 6 ч, наибольшее количество сока отделяется в 3-м н 4-м ч. Торможение сокоотделения на молоко в первые часы связано с наличием жира. Жирная пиша снижает желудочную секрецию, снижается при этом и переваривающая сила желудочного сока. Рациональное сочетание различных пищевых продуктов позволяет поддерживать достаточно высокий уровень сокоотделения на протяжении длительного времени.

Механизм отделения желудочного сока

Рис. 98. Кривая отделения желудочного сока из изолированного желудочка У собаки после кормления мясом, хлебом в молоком (по И. П. Павлову).

Отделение желудочного сока в ответ на раздражение вкусовых рецепторов ротовой полости происходит рефлекторно. Это врожденный, безусловный рефлекс. Пища, попадая в ротовую полость, раздражает окончания вкусовых нервов, расположенных в слизистой оболочке рта и на языке. Возникшее здесь возбуждение проводится в продолговатый мозг, откуда по секреторным нервам возбуждение достигает желудочных желез, и, хотя пища не поступает при мнимом кормлении в желудок, через отверстие фистульной трубки из желудка течет чистый сок.

Секреторным нервом для желудочных желез является блуждающий нерв. Если перерезать блуждающие нервы у собаки, то мнимое кормление уже не будет вызывать отделения желудочного сока.

К желудочным железам подходят и симпатические волокна. Раздражение в специальных условиях конца перерезанного симпатического нерва вызывает небольшое сокоотделение. Однако симпатические нервы имеют большое значение в регуляции накопления ферментов в секреторных клетках желудка.

Только целостность обоих нервов — и блуждающего, и симпатического— обеспечивает нормальное сокоотделение.

Отделение желудочного сока начинается не только при раздражении пищей рецепторов ротовой полости. Приготовление к еде, разговор о пище, вид и запах ее вызывают секрецию кислого, богатого ферментами желудочного сока. Это происходит в результате осуществления условного рефлекса на пищу. Благодаря условным рефлексам сок начинает отделяться за некоторое время до принятия еды. И. П. Павлов назвал этот сок аппетитным или запальным. Аппетитный сок подготавливает желудок заранее к перевариванию пищи и является важным условием его нормальной работы.

Обычно акт еды всегда начинается с действия вида и запаха пищи, условных раздражителей для желудочных желез. Пища, поступившая вслед за этим в ротовую полость, действует как безусловный раздражитель, возбуждая вкусовые рецепторы слизистой оболочки рта.

Сокоотделение, вызываемое актом еды, составляет сложно-рефлекторную фазу желудочной секреции. Сложнорефлекторной ее называют потому, что во время этой фазы желудочный сок отделяется за счет комплекса безусловных и условных рефлексов.

Под влиянием различных воздействий желудочная секреция может тормозиться. Стоит собаке во время еды показать кошку, как у нее прекращается отделение желудочного сока. Вид несвежей пищи, неприятный запах ее, неряшливая обстановка, чтение во время еды приводят к торможению желудочной секреции, чем снижается пищеварительное действие соков, и пища усваивается хуже.

Сложиорефлекторное отделение желудочного сока продолжается всего 1, 5—2 ч. В нормальных условиях желудочная секреция продолжается 6—10 ч после приема пищи. Следовательно, сложнорефлекторная фаза не может объяснить всех закономерностей отделения желудочного сока. Однако эта фаза пусковая и во многом определяет характер дальнейшего сокоотделения.

Когда пища поступает в желудок, на нее продолжает отделяться желудочный сок до тех пор, пока в желудке будет находиться переваривающаяся пища.

За счет каких механизмов теперь отделяется желудочный сок? Поступившая в желудок пища механически раздражает рецепторы, находящиеся в слизистой оболочке желудка, возбуждение передается в центральную нервную систему и оттуда по блуждающим нервам достигает желез желудка. Если перерезать блуждающие нервы, механическое раздражение стенок желудка больше не вызывает сокоотделения.

Опыт на собаках, а также наблюдения на людях в лаборатории, руководимой К. М. Быковым, показали, что механическое раздражение стенки желудка у собаки кусочками резины, стеклянными бусами, а у человека введенным в полость желудка резиновым баллоном способно вызвать достаточно сильное сокоотделение. У людей отделение желудочного сока при механическом раздражении стенки желудка начинается через 5—10 мин, у собак — несколько позже. Отделение желудочного сока при механическом раздражении слизистой оболочки желудка — процесс рефлекторный, регулируемый нервной системой. Но не только за счет механического раздражения желудка отделяется сок, когда пища находится в желудке. Важная роль здесь принадлежит и химическим веществам, циркулирующим в крови при пищеварении и гуморальным путем возбуждающим желудочную секрецию. Если собаку накормить мясом или молоком и в разгар секреции взять у нее 200 см3 крови и перелить другой собаке, у которой желудочные железы находятся в покое, то после введения крови у второй собаки начнется отделение желудочного сока. Это можно понять так. В кровь во время пищеварения поступают из желудочно-кишечного тракта химические вещества, продукты переваривания. Они кровью приносятся к железам желудка и вызывают их деятельность.

Особенно активны в этом отношении вещества, содержащиеся в мясном бульоне, капустном отваре, отварах рыбы, грибов, овощей.

Кроме того, под влиянием соляной кислоты или продуктов переваривания в слизистой оболочке желудка образуется особый гормон — гастрин, который всасывается в кровь и усиливает секрецию желудочных желез.

Отделение желудочного сока за счет механического раздражения слизистой оболочки желудка, а также за счет химических веществ, всасывающихся из желудка в кровь, составляет нервногуморальную фазу секреции.

Обе фазы желудочной секреции — сложнорефлекторная и нервно-гуморальная —связаны между собой. Так, обильное отделение желудочного сока в сложнорефлекторную фазу приводит к ускоренному образованию и всасыванию гастрина, что, в свою очередь, вызывает усиление нервно-гуморальной фазы секреции.

Переход пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку

Рис. 99. Последовательные этапы перехода содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку (схема).

Содержимое желудка в виде пищевой кашицы, пропитанной желудочным соком, движениями мускулатуры желудка перемещается к выходной части ее, которую называют пилорическим отделом. На границе пилорического отдела желудка и двенадцатиперстной кишки расположена круговая мышца — сжиматель, сфинктер. Соляная кислота, находящаяся в составе желудочного содержимого, рефлекторно вызывает расслабление пилорического сфинктера; только после этого порция кислой пищевой кашицы переходит в двенадцатиперстную кишку (рис. 99). Поступая в двенадцатиперстную кишку, соляная кислота вызывает рефлекторное сжатие сфинктера, поэтому после перехода в кишечник порции желудочного содержимого дальнейшее его поступление на время задерживается. Когда попавшая в кишку пищевая кашица нейтрализуется содержимым двенадцатиперстной кишки, имеющим щелочную реакцию, сфинктер раскрывается и очередная порция пищевой кашицы проходит из желудка в кишку.

Таким образом, переход пищевой кашицы из желудка в кишечник совершается порциями, постепенно. Это способствуем лучшей обработке пищеварительными соками содержимого желудка и кишечника.

Статья на тему Пищеварение в желудке

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.