Зарождение химии и ее первоначальное развитие

Химия, как и другие науки, возникла в процессе практической деятельности человека.

Добывая средства существования, человек постепенно познавал причины различных явлений, находил возможности использовать некоторые превращения веществ.

Тысячелетия тому назад люди уже умели получать много полезных материалов.

Умели выплавлять металлы из руд, изготовлять и применять различные сплавы, варить стекло и изготовлять из него разные изделия.

В Египте, который по развитию техники являлся одной из самых передовых стран древнего мира, уже задолго до нашей эры процветали многие ремесла, основанные на использовании химических процессов:

- Египтяне выплавляли железо из руд.

- Получали цветные стекла.

- Дубили кожу.

- Извлекали из растений лекарства, краски, душистые вещества и т. д.

Еще раньше началось развитие различных химических производств в других странах древней культуры — Индии и Китае.

Конечно, разрозненные химические сведения еще не составляли науку, но наряду с наблюдением природных явлений они создавали основу для размышлений о строении материи и ее превращениях.

В дошедших до нас памятниках древней индусской философии ясно выражена идея о том, что вселенная построена из небольшого числа простых веществ.

Более широкое и цельное философское воззрение на природу сложилось в древней Греции.

Здесь впервые возникла мысль, что основа всех вещей едина, что все разнообразные вещества, из которых построен мир, — это лишь различные формы одного и того же начала.

Одни из греческих философов учили, что все существующее произошло из воды. По мнению других — основой мира является воздух.

Третьи принимали за начало всех вещей огонь.

В V веке до н. э. Эмпедокл, объединив идеи своих предшественников, добавил к указанным ими трем основным видам материи — землю и допустил существование четырех начал, которые он назвал элементами.

В том же веке возникло и совершенно иное философское направление, пытавшееся объяснить строение материи.

Учение Демокрита

Представителями этого направления являлись Левкипп и его ученик Демокрит— крупнейшие материалисты древности.

По учению Демокрита, все тела природы построены из мельчайших твердых непроницаемых и неделимых частиц, которые он называл атомами. Атомы так малы, что их нельзя видеть.

Они могут быть бесконечно разнообразны по форме и величине, но все состоят из одной и той же материи. В мире нет ничего кроме атомов и пустого пространства между ними.

Различие между веществами зависит только от различия в числе, форме и порядке расположения атомов, из которых они образованы. Атомы обладают способностью вечного движения.

Движением атомов объясняется сжатие тел при охлаждении и расширение при нагревании, смешивание с водой при растворении и другие явления.

Всякое изменение состоит лишь в соединении и разделении атомов.

Материалистическое учение Демокрита далеко опередило взгляды его современников, но не получило всеобщего признания.

Развивавшаяся впоследствии философия стремилась объяснить все явления, исходя из абстрактных качеств вещества.

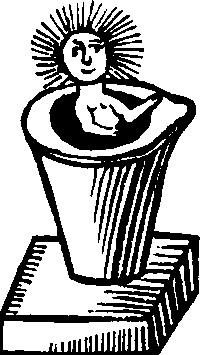

Учение Аристотеля

Рис. Элементы Аристотеля

В основу этой философии легло учение Аристотеля (384 — 322 гг. до нашей эры), оказавшее большое влияние на направление развития естествознания в последующие века.

Аристотель считал, что в основе всего материального бытия лежит первоматерия. Она вечна, не может возникнуть из ничего и превратиться в ничто, ее количество в природе неизменно.

Перво-материи присущи четыре основных качества, воспринимаемые нашими чувствами и попарно противоположные друг другу:

- Тепло и холод.

- Сухость и влажность.

Разнообразие веществ зависит от сочетания этих качеств в различных пропорциях. Комбинируя качества попарно, Аристотель приходит к четырем элементам Эмпедокла — земле, воде, огню и воздуху (рис. 2).

По представлениям Аристотеля, основные качества не связаны нераздельно с первичной материей — их можно отнимать у нее или прибавлять к ней.

Так, например, нагревая воду, мы отнимаем от нее холод и придаем ей тепло, вода испаряется, т. е. превращается, как считал Аристотель, в воздух.

Из этого делался вывод, что один элемент может перейти в другой. Искусство создания различных веществ сводилось, таким образом, к соединению определенных качеств.

Химия в древней Греции

Греческие философы создавали общие представления о происходящем в природе, опираясь только на наблюдения; производительные силы общества были еще очень далеки от того уровня, когда могла бы возникнуть точная наука, основанная на эксперименте.

В то время как в Греции философы главное свое внимание сосредоточили на отвлеченных теориях, стараясь понять внутреннее строение материи, в других странах шло постепенное накопление практических сведений о химических превращениях.

По общепринятому теперь мнению, химия как собрание различных сведений, часто облеченных в мистическую форму, возникла вначале нашей эры в Александрии — городе, расположенном вдельте Нила.

Александрия являлась огромным торговым и культурным центром, куда стекались люди и товары из всех стран античного мира.

Там концентрировались и оттуда распространялись практические знания, существовавшие в Египте-с древнейших времен, и находили развитие философские идеи античной Греции.

Трактаты, написанные в Александрии в I веке, содержали много химических сведений, изображения химических аппаратов, описания операций прокаливания, возгонки, фильтрования, растворения, кристаллизации.

Там же возникла идея о возможности превращения неблагородных металлов в золото, идея, которая надолго увлекла химию на путь бесплодных исканий, затормозив ее развитие.

Арабские учение

После завоевания в VII в. Египта и других стран Востока арабами часть накопленных в Александрии практических химических знаний все же сохранилась.

Арабы воспользовались ими, а в дальнейшем открыли и изучили много новых веществ, в том числе азотную кислоту и различные соли.

Употреблявшееся александрийскими учеными слово «химия» путем прибавления к нему арабской приставки «ал» превратилось в «алхимию».

Арабские ученые оставили ряд книг, содержащих описания различных химических опытов и много практических сведений.

Завоевание арабами Южной Испании способствовало проникновению в Западную Европу практических химических знаний; вместе с ними проникла также и идея о превращении не-благородных металлов в золото.

Средние века проходят в Европе в бесплодных попытках осуществить эту идею. В истории химии этот период носит название алхимического.

Алхимия

Рис. Лаборатория алхимика Средневековый рисунок

Научная мысль всецело находилась тогда под влиянием и контролем католической церкви. Господствующим учением являлось извращенное духовенством учение Аристотеля.

Всякое сомнение в этом учении и в других установленных церковью догмах жестоко преследовалось.

Полный застой в науке и упадок знаний характерны для средних веков.

«От древности, — писал Энгельс, — в наследство остались Эвклид и солнечная система Птоломея, от арабов — десятичная система счисления, начала алгебры, современное начертание цифр и алхимия,— христианское средневековье не оставило ничего».

В этот период вместо подлинной химии пышно расцвела алхимия, ставившая своей целью получение золота из неблагородных металлов.

Рис. Золото в алхимии

Все усилия алхимиков были направлены на поиски таинственного «философского камня», который по их мнению обладал чудесным свойством не только превращать неблагородные металлы в золото, но и исцелять болезни, возвращать молодость и удлинять жизнь.

В отличие от арабской алхимии, сыгравшей положительную роль в развитии науки, алхимия в Западной Европе представляла собой реакционное, антинаучное течение, служившее исключительно интересам церкви и феодалов.

Развитие химии в эпоху Возрождения

Перелом в развитии химии начался только в так называемую эпоху Возрождения.

В это время, характеризующееся возникновением в Европе капиталистических отношений, жизнь выдвигает перед химией много новых практических задач.

Опыты применения химических препаратов при лечении болезней создают новое направление в химии, получившее название иатрохимии (медицинской химии).

Основателем его был швейцарский врач Парацельс, считавший основной целью химии приготовление лекарств.

Успешные результаты, достигнутые Парацельсом, применившим химические препараты в своей медицинской практике, доставили ему громкую известность и привлекли к химическим исследованиям многих врачей.

Новое направление оттеснило на задний план «проблемы» алхимиков и внесло разумное начало в изучение химических превращений.

К этому же времени относятся работы Агриколы, заложившие основы металлургии и открывшие для химии новую, весьма обширную область применения.

Хотя химики этого периода еще находились под влиянием учения Аристотеля и разделяли многие заблуждения алхимиков, в том числе и веру в философский камень, все же их работы дали возможность значительно углубить имевшиеся химические знания.

Русская практическая химия

На Руси алхимия не имела распространения. Русская практическая химия вплоть до XVII в. развивалась почти независимо от Западной Европы.

Обмен химическими знаниями происходил главным образом со странами Ближнего Востока (Византией, Арменией и др.).

Русские мастера своими наблюдениями и изобретениями расширяли получаемые практические сведения и способствовали дальнейшему развитию химических знаний.

Накопленный русскими химиками опыт был отчасти отражен в многочисленных рецептурных сборниках, носивших на Руси названия «травников», «цветников», «уставов», «лечебников» и т. п.

Только в XVII в. химия начинает освобождаться от схоластического подхода к изучению природы и строить свои выводы на основе точного эксперимента.

Учение Роберта Бойля

Начало этому новому направлению в химии было положено Робертом Бойлем (1627—1691).

Бойль первый применил в химии новый метод исследования, в основе которого лежало представление о том, что познания возникают из обобщения данных опыта и закономерностей, наблюдаемых в явлениях природы.

Задача химика, — говорил Бойль, — заключается в том, чтобы ставить опыты, собирать наблюдения и не выдвигать ни одной теории без тщательного исследования относящихся к ней явлений.

Цель химии — познание строения тел, а средство этого познания — химический анализ, состоящий в разложении тел на элементы. Но элементы Бойля не имеют ничего общего с аристотелевскими элементами.

По учению Бойля, элементами следует считать «те простейшие тела, из которых составлены сложные тела и к которым мы в конце концов приходим, разлагая последние».

Теоретические взгляды Бойля на химические элементы изложены им в книге «Скептик-химик», где он подвергает резкой критике представления алхимиков и их учение о превращении металлов.

Работы Бойля и особенно его метод исследования оказали большое влияние на дальнейшее развитие химии.

Однако потребовалось еще около 100 лет, чтобы химия окончательно избавилась от ига аристотелевского понимания материи, столько лет тормозившего развитие науки, и вышла на путь строго научного изучения явлений.

Этот период характеризуется господством в химии так называемой флогистонной теории, созданной в конце XVII в. немецким химиком Шталем.

Флогистонная теория

Появление флогистонной теории было вызвано необходимостью объяснения процессов горения, окисления и восстановления металлов, что в связи с развитием металлургии в XVII в. привлекало к себе особое внимание химиков.

Согласно теории Шталя, все горючие вещества, в том числе металлы, содержат общее огневое начало — флогистон.

При сжигании горючих веществ или при накаливании металлов флогистон улетучивается и в остатке получается землистое вещество — окалина.

Следовательно, горение есть разложение вещества на флогистон и землистый остаток.

Например:

цинк = флогистон + окалина цинка

Вещества, оставляющие при горении очень мало землистого остатка, как, например, уголь, состоят почти из чистого флогистона.

Негорючему веществу — окалине — можно придать флогистон, накаливая ее с богатым флогистоном углем, тогда окалина переходит в металл:

окалина цинка + флогистон = цинк

Развитию флогистонной теории не помешал даже такой казалось бы явно противоречащий ей факт, как увеличение веса металлов при горении.

Защитники теории объясняли это особой, легкостью флогистона, который в противоположность всем остальным телам не притягивается к земле, а отталкивается от нее.

Поэтому, чем больше флогистона содержит тело, тем оно легче. Наоборот, теряя флогистон, тело становится тяжелее.

Подобным же образом пытались обходить и другие противоречия.

Например, необходимость воздуха для горения объясняли тем, что флогистон не просто исчезает при горении, но соединяется с воздухом или какой-то его частью.

Если воздуха нет, то горение прекращается, потому что флогистону не с чем соединяться.

Флогистонная теория долгое время пользовалась всеобщим признанием.

Она позволила систематизировать большинство известных в то время фактов и давала возможность решать новые проблемы, выдвигаемые практикой.

Однако, как и всякая ложная теория, создающая иллюзию объяснения в место вскрытия действительных причин явлений, флогистонная теория стала в конце концов тормозом для развития химии, не позволяя ей окончательно избавиться от остатков алхимических представлений.

Освобождение химии от теории флогистона произошло только во второй половине XVIII в. в результате введения в химию точных методов исследования, начало которым было положено трудами М. В. Ломоносова.

Статья на тему Зарождение химии

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.