Кислородные соединения галогенов

Галогены не соединяются непосредственно с кислородом, поэтому их кислородные соединения получаются только косвенным путем и представляют собой вещества более или менее неустойчивые. Наиболее устойчивы соли кислородных кислот, наименее устойчивы — окислы. Во всех кислородных соединениях галогены проявляют положительную валентность, достигающую семи у высших кислородных соединений хлора и иода.

Наиболее многочисленны и важны в практическом отношении кислородные соединения хлора, которые мы и рассмотрим несколько подробнее.

В табл. 20 для общей ориентировки приведены формулы окислов и кислот, образуемых хлором, а также названия кислот и соответствующих им солей. В скобки заключены предполагаемые, но не полученные пока соединения.

Таблица 20

Кислородные соединения хлора

| Кислоты | |||

| Окислы | формула | название | Название солей |

| Сl2O | HClO | Хлорноватистая | Гипохлориты |

| (Cl2O3) | HClO2 | Хлористая | Хлориты |

| СlO2 | — | — | — |

| (Сl2O3) | HClO3 | Хлорноватая | Хлораты |

| Cl2O7 | HClO4 | Хлорная | Перхлораты |

Все кислородные соединения хлора являются сильными окислителями. Производя окисление, положительно валентные атомы хлора обычно восстанавливаются или до нейтрального хлора или до отрицательно заряженных ионов Сl’. Важное практическое применение имеют соли хлорноватистой и хлорноватой кислот — гипохлориты и хлораты.

Гипохлориты. В основе их получения лежит реакция хлора с водой, приводящая к образованию хлорноватистой кислоты:

Сl2 + Н2O ⇄ НСlO + НСl

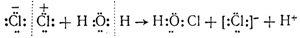

Эта реакция представляет собой не что иное, как гидролиз хлора. Можно предполагать, что гидролизу предшествует поляризация ковалентной связи между атомами хлора в. молекуле Сl2, т. е. смещение общей пары электронов в сторону одного из атомов под влиянием полярных молекул воды. Затем положительно зарядившийся атом хлора соединяется с гидроксилом воды, вытесняя протон, и одновременно другой атом хлора превращается в ион [:Сl:]—, как это показано на следующей схеме:

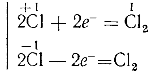

Из схемы видно, что гидролиз хлора является окислительно-восстановительной реакцией, при которой один из атомов хлора, присоединяя к себе электрон от другого атома, восстанавливается, а другой атом хлора окисляется:

Сl − e— = Cl (+1)

Cl + e— = C (-1)

Такой процесс, когда одни атомы одного и того же элемента являются окислителями, а другие — восстановителями, называется самоокислением-самовосстановлением.

Получающиеся при гидролизе хлора НСl и НСlO могут взаимодействовать друг с другом, снова образуя хлор и воду, поэтому реакция не идет до конца; равновесие устанавливается когда прореагирует приблизительно 1/3растворенного хлора. Таким образом, хлорная вода всегда содержит наряду с молекулами Сl2 значительное количество соляной и хлорноватистой кислот.

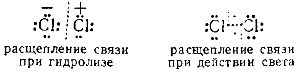

Расщепление ковалентной связи между атомами хлора при его гидролизе имеет иной характер, чем расщепление связи между ними же, происходящее при действии света на хлор и сопровождающееся образованием свободных атомов хлора

расщепление связи расщепление связи при гидролизе при действии света

Первый вид расщепления ковалентной связи называется неоднород-н ы м, а второй — однородным.

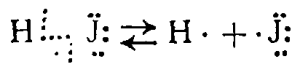

Примерами однородного и неоднородного расщепления связи могут также служить термическая диссоциация йодистого водорода при нагревании:

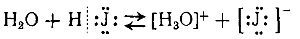

и электролитическая диссоциация иодистого водорода при растворении в воде:

Хлорноватистая кислота НСlO очень неустойчива и в растворе постепенно распадается на хлористый водород и кислород:

2НСlO = 2НСl + O2

По мере разложения хлорноватистой кислоты равновесие приведенной на стр. 324 реакции между хлором и водой смещается вправо и в конце концов весь хлор вступает во взаимодействие с водой, а в растворе остается только НСl. Свет очень ускоряет эту реакцию, поэтому хлорную воду следует всегда хранить в темноте.

Хлорноватистая кислота — очень сильный окислитель; ее образованием при взаимодействии хлора с водой объясняются белящие свойства хлора. Совершенно сухой хлор не белит, но в присутствии влаги происходит быстрое разрушение красящих веществ образующейся при гидролизе хлора хлорноватистой кислотой.

Если к хлорной воде прибавлять понемногу щелочь, то вследствие нейтрализации хлорноватистой и соляной кислот равновесие реакции гидролиза хлора тоже сдвигается вправо; в результате получается раствор, содержащий соли хлорноватистой и соляной кислот:

HCl + НСlO + 2КОН = КСl + КClO + 2Н2O

Тот же результат, очевидно, получится, если непосредственно пропускать хлор в холодный раствор щелочи: 2КОН + Сl2 = КСl + КСlO + Н2O

или в ионной форме:

2OН’ + Сl2 = Сl’ + СlO’ + Н2O

Полученная таким путем жидкость, содержащая в растворе смесь солей хлорноватистой и соляной кислот, называется ж а-велевой водой (Javelle — местечко около Парижа, где впервые стали изготовлять эту воду) и применяется для беления; ее белящие свойства обусловливаются тем, что гипохлорит калия легко разлагается уже под влиянием углекислого газа воздуха, причем выделяется хлорноватистая кислота:

КСlO + CO2 + Н2O = КНСО3 + HClO

Последняя и действует обесцвечивающим образом на красящие вещества.

Аналогичный раствор, содержащий гипохлорит натрия, получается при пропускании хлора в раствор едкого натра. Оба раствора могут быть получены также путем электролиза КCl и NaCl, если дать возможность выделяющемуся хлору реагировать с образующимися при электролизе щелочами .

При действии хлора на сухую гашеную известь получается так называемая белильная или хлорная известь. Главной составной частью ее является гипохлорит кальция Са(СlO)2, образующийся по реакции

2Ca(OH)2 + 2Сl2 = Са(СlO)2 + СаСl2 + 2Н2O

наряду с ним хлорная известь содержит также и другие соли кальция.

Хлорная известь представляет собою белый порошок с резким запахом, обладающий сильными окислительными свойствами. Во влажном воздухе под действием углекислого газа она постепенно разлагается, выделяя хлорноватистую кислоту, чем и обусловливается ее характерный запах:

Са(СlO)2 + СО2 + Н2O = CaCO3 + 2НСlO

При действии на хлорную известь соляной кислоты выделяется хлор:

Са(СlO)2 + 4HCl = СаСl2 + 2Сl2 + 2Н2O

Хлорная известь широко применяется для отбелки растительного волокна (тканей, бумаги), для дезинфекции выгребных ям, отхожих мест, сточных канав и пр. В противохимической обороне хлорная известь играет важную роль как средство дегазации местности, зараженной отравляющими веществами.

Качество хлорной извести оценивается количеством содержащегося в ней «активного хлора», т. е. того хлора, который выделяется при действии соляной кислоты. Это количество хлора выражается в процентах, отнесенных к общему весу продукта. Стандартная хлорная известь содержит около 35% активного хлора.

В последнее время промышленностью освоено изготовление хлорной извести с очень высоким содержанием активного хлора, состоящей из почти чистого гипохлорита кальция Са(СlO)2. Для ее получения действуют хлором на известковое молоко — смесь гашеной извести с небольшим количеством воды. Образующийся гипохлорит кальция выделяется в виде мелких кристаллов состава Са(СlO)2 • 3Н2О. По окончании реакции осадок отфильтровывают и высушивают. Полученный таким образом технический продукт содержит до 70% активного хлора.

Хлораты представляют собой соли довольно неустойчивой хлорноватой кислоты НСlO3. Общеизвестной и самой важной из этих’солей является хлорат калия КСlO3, или бертолетова соль.

Если нагревать раствор гипохлорита калия, то он утрачивает свои белящие свойства. Это происходит вследствие разложения КСlO с образованием бертолетовой соли по следующему уравнению:

3КСlO = КСlO3 + 2КСl

или в ионной форме

3СlO’ = Cl3‘; + 2Сl’

При этой реакции 2/3 атомов хлора, входящих в состав ионов СlO’ и имеющих валентность +1, превращается в ионы Сl’, т. е. восстанавливается, в то время как 1/3 тех же атомов из валентного состояния +1 переходит в валентное состояние +5, т. е. окисляется.

Если пропускать хлор в горячий раствор едкого кали, то вместо КСlO сразу получается КСlO3:

6КОН + 3Сl2 = 5КСl + КСlO3 + 3Н2O

6OH’ + 3Cl’2 = 5Cl’ + ClO3‘ + 3H2O

При этом 1/6 часть атомов хлора окисляется до ионов СlO3‘, а 5/6 восстанавливаются до ионов Сl’.

Так как бертолетова соль трудно растворима в холодной воде, то при охлаждении раствора она выпадает в виде кристаллов и таким образом отделяется от остающегося в растворе хлористого калия.

При нагревании бертолетова соль легко разлагается с выделением кислорода:

2КСlO3 = 2КСl + 3О2

С различными горючими веществами (серой, углем, фосфор ром) бертолетова соль образует смеси, сильно взрывающие при ударе. На этом основано ее применение в артиллерийском деле для устройства запалов. Бертолетова соль употребляется в пиротехнике для приготовления бенгальских огней и других легко воспламеняющихся смесей. Главнейшим же потребителем бертолетовой соли является спичечная промышленность. В головке обычной спички содержится около 50% бертолетовой соли.

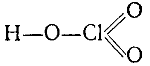

Соответствующая бертолетовой соли хлорноватая кислота НСlO3 известна только в виде водного раствора, который может быть сгущен выпариванием до концентрации в 50%. Хлорноватая кислота действует как сильный окислитель. Структурная формула хлорноватой кислоты:

Ангидрид хлорноватой кислоты неизвестен. Вместо него при разложении хлорноватой кислоты, например при действии концентрированной серной .кислоты на бертолетову соль, выделяется желто-бурый газ с характерным запахом — двуокись хлора СlO2. Двуокись хлора очень неустойчива и легко разлагается со взрывом на хлор и кислород от нагревания, соприкосновения с органическими веществами и т. п. Смесь бертолетовой соли с сахаром воспламеняется при смачивании ее каплей серной кислоты, так как выделяющаяся двуокись хлора является сильным окислителем.

При осторожном нагревании в отсутствие катализатора бертолетова соль частично разлагается с выделением кислорода частично же переходит в соль хлорной кислоты — перхлорат калия КСlO4:

4KClO3 = 3KClO4 + KCl

Перхлораты — более прочные соединения, чем хлораты. Действуя на перхлорат калия серной кислотой, можно получить свободную хлорную кислоту HClO4, которая в чистом виде представляет собой бесцветную жидкость, замерзающую при —112°.

Хлорная кислота HClO4 наиболее устойчивая из кислородных кислот хлора. В то же время она самая сильная из всех известных кислот: ее кажущаяся степень диссоциации в 0,5 н. растворе равна 88%, т. е. больше, чем кажущаяся степень диссоциация соляной кислоты при тех же условиях. Окислительные свойства у хлорной кислоты выражены слабее, чем у хлорноватой.

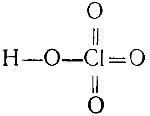

Строение хлорной кислоты выражается формулой

Если нагревать хлорную кислоту с фосфорным ангидридом, отнимающим от нее воду, то образуется хлорный ангидрид:

2НСlO4 + Р2O5 = 2НРO3 + Сl2O7

Хлорный ангидрид — маслянистая жидкость, кипящая при 83°; сильно взрывает при ударе.

Сопоставление свойств важнейших кислородных соединений хлора позволяет сделать следующий общий вывод:С увеличением валентности хлора растет устойчивость его кислородных кислот, и их окислительная способность уменьшается. Наиболее сильный окислитель — хлорноватистая кислота, наименее сильный — хлорная кислота. Наоборот, сила кислородных кислот хлора увеличивается с увеличением валентности последнего. Наиболее слабой является хлорноватистая кислота (константа ее диссоциации около 10-8), наиболее сильной — хлорная кислота.

Кислородные соединения фтора. Наиболее изученным соединением

фтора с кислородом является окись фтора, или фтористый кислород OF2, впервые полученный только в 1927; г. Это — бесцветный газ, сгущающийся в жидкость при —145°, очень ядовитый, малорастворимый в воде.

Фтористый кислород получается при действии фтора на 2%-ный раствор щелочи:

2NaOH + 2F2 = 2NaF + OF2 + H2О

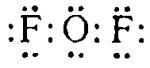

По всем признакам (низкая температура кипения, плохая растворимость в воде) фтористый кислород представляет собой соединение, в котором связи фтора с кислородом ковалентны. Строение его может быть изображено так:

Так как металлоидные свойства выражены у фтора сильнее, чем у кислорода, то следует считать, что во фтористом кислороде фтор отрицательно одновалентен, а кислород положительно двухвалентен.

Кислородные соединения брома и йода

Из кислородных соединений брома известны бромноватистая НВrО ибромноватая НВrО3 кислоты и их соли, которые получаются аналогично соответствующим соединениям хлора, но отличаются меньшей устойчивостью. Бромная кислота и ее соли неизвестны. Окислы брома очень неустойчивые соединения, существующие только при низких температурах.

Иод образует высший окисел J2O5 — йодноватый ангидрид, которому соответствует йодноватая кислота HJO3.Натриевая соль этой кислоты встречается как примесь к чилийской селитре. Калиевую соль можно получить тем же способом, что и бертолетову соль, действуя иодом на горячий раствор щелочи.

Свободная йодноватая кислота получается окислением иода в присутствии воды. Если в качестве окислителя взять хлор, то реакция идет по следующему уравнению:

J2 + 5Cl2 + 6Н2O = 2HJO3 + 10НСl

Йодноватая кислота представляет собой кристаллическое вещество, вполне устойчивое при обычной температуре. При нагревании до 200° йодноватая кислота теряет элементы воды и переходит в твердый йодноватый ангидрид:

2HJO3= J2O5+ H2O

Выше 300° йодноватый ангидрид, в свою очередь, распадается на иод и кислород.

Кроме йодноватой кислоты, известна еще йодная кислота HJO4, которая может быть получена действием иода наНСlO4:

2НСlO4 + J2 = 2HJO4 + Сl2

При выпаривании раствора HJO4 получаются бесцветные кристаллы, имеющие состав HJO4 x 2H2O и плавящиеся при 130°. Этот кристаллогидрат следует, однако, рассматривать как новую пятиосновную кислоту H5JO6(ортоиодную), так как в нем все пять атомов водорода могут замещаться металлами с образованием солей (например, Ag5JO6).

Йодный ангидрид J2O7 не получен.

Вы читаете, статья на тему Кислородные соединения галогенов

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.