Органы пищеварения птиц

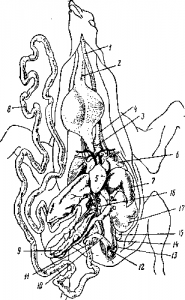

Рис. 1 . Анатомия голубя. Схема.

1—трахея; 2—зоб; 3—певчая (нижняя) гортань; 4—яремная вена; 5—сердце с отходящими от него артериями (черные); 6—легкие; 7—печень; 8— тонкая кишка; 9—поджелудочная железа; 10—толстая кишка; 11— слепая кишка; 12—клоака; 13—фа брициева сумка; 14—мочеточники; 1 баночки; 16—семенник; 17—мышечный желудок.

Мягкое небо у птиц отсутствует; слюнные железы (околоушная и подъязычная) сравнительно слабо развиты, тогда как подчелюстные железы иногда сильно диференцированы. Подчелюстные железы у дятлов выделяют клейкую слизь, помогающую птице ловить языком мелких насекомых. У малого африканского стрижа (Tachornis parva) секрет подчелюстных желез настолько липок и обилен, что птичка приклеивает им свое гнездо к листьям, а затем прилепляет не только отложенные яйца, но я птенцов, чтобы они не выпали из колеблющегося гнезда. Саланганы (Collocalia) восточной области строят свои колониальные гнезда целиком из слизистого выделения желез и прикрепляют эти гнезда к выступам скал. В гнездовой период подъязычные и подчелюстные железы саланган сильно припухают и выделяют слизь, внешне похожую на насыщенный раствор аравийской камеди.

Задняя часть ротовой полости над основанием языка и позади него называется глоткой. Внизу и сзади глотка переходит в пищевод (рис 1 , 2), состоящий из складчатой трубки, образующей в нижней части шеи мешкообразное расширение—зоб (рис 1). У голубя этот орган состоит из крупного мешка, который подвергается значительным изменениям в период высиживания яиц и особенно во время выкормки птенцов. Многослойный плоский эпителий зоба в этот период врастает вглубь соединительной ткани сосочками, внешне напоминающими трубчатые железы. Клетки этих сосочков подвергаются жировому перерождению и распадаются в творожистую массу, которую голубь отрыгивает в рот птенцам.

За нижней частью пищевода начинается передний или, железистый, желудок (proventricuius). Этот отдел кишечника легко отличить от собственно пищевода. По существу он является его расширением. В области переднего желудка, стенки которого богаты железами, пища разбухает еще сильнее, чем в зобу; дальнейшая механическая обработка пищи происходит в м ышечном желудке (ventricuius carnosus; рис 1 , 17). Он имеет вид чечевицы с округлым краем, лежит в брюшной области и прикрыт дольками печени (рис 1 , 7). Вход и выход мышечного желудка расположены весьма близко. Толщина стенок этого органа обусловлена мощным развитием мышц, идущих радиально от двух плотных бляшек, лежащих по сторонам желудка. Если разрезать желудок вдоль на две половины, то видно, что изнутри он выстлан плотной роговой кутикулой желтого или зеленого цвета. Кутикула— отвердевший продукт выделения мелких желудочных железок, лежащих на внутренней поверхности желудка. Кутикула неоднократно сменяется и заменяется новой. Механическая переработка пищи обусловлена сокращением мышц и энергичным трением слоев кутикулы. Для усиления механического эффекта служат песчинки и камешки, которые постоянно встречаются в мускульном желудке. О силе работы этого отдела кишечника можно судить также по следующим экспериментальным данным: оникс за четыре дня своего пребывания в желудке курицы стерся на четверть своего объема, стеклянные шарики раздробляются в мелкий порошок, чеканка золотых монет быстро совершенно стирается и т. д.

У различных птиц мышечный желудок развит неодинаково: у зерноядных он более развит, чем у хищных, что объясняется более мягкой мясной пищей последних птиц.

Выходная часть желудка называется привратником; привратник отделяется полулунными складками от двенадцатиперстной кишки (dtoodeimm), отходящей от мышечного желудка и образующей ясную петлю вокруг удлиненной поджелудочной железы, изливающей свое выделение в названную кишку (рис 1 , 9). Остальную часть пищеварительного тракта составляет сильно извитая, дающая ряд петель тонкая кишка (рис 1 , 8), которая в конечном отделе обычно, не изменяя диаметра, переходит в прямую кишку (рис 1 ,10). На границе тонкой и прямой кишок у голубя расположены два небольших придатка—слепые кишки (соеса, рис 1 , 11). У куриных эти придатки относительно длинны. Задняя, или прямая, кишка выпадает в клоаку, принимающую в себя, кроме кишечника, открывающиеся в нее протоки половых и мочеполовых органов (рис 1 , 12).

Кишечник птицы относительно короче кишечника млекопитающих (особенно у травоядных). Так, например, кишечник куриных приблизительно в 4 раза длиннее туловища, а у некоторых травоядных даже в 25 раз. У хищных птиц кишечник, как правило, короче, чем у растительноядных (примерно вдвое длиннее тела). Такое относительное укорочение кишечника птиц коррелятивно компенсируется усилением действия желудочных соков и увеличением количества ворсинок слизистой оболочки кишечника. Ворсинки, мелкие сосочкообразные выросты слизистой оболочки стенок кишечника, служат для увеличения всасывающей поверхности. У домашних кур кишечные ворсинки не только многочисленнее, чем у человека, но, кроме того, они абсолютно длиннее их. Отметим, что у птиц ворсинки имеются и в задней кишке, тогда как толстая кишка млекопитающих совершенно лишена ворсинок.

У голубей к спинной стенке клоаки прилегает небольшой орган—ф а б р и ц и е в а сумка (рис. 1 , 13), лучше развитая у молодых птиц. Она открывается в клоаку небольшим полулунным отверстием и служит для продукции лимфатических клеток (Jely, 1915).

К кишечнику прилегает большая темнокрасно-бурая печень, имеющая две доли (рис. 1 , 7). Выводной проток печени открывается в двенадцатиперстную кишку. У голубя желчный пузырь отсутствует, но у большинства других птиц он хорошо развит.

Железы внутренней секреции у птиц

Селезенка относительно мала. Она прикрепляется брюшиной в виде красного овального тела к правой стороне железистого желудка.

Парная щитовидная железа лежит в брюшной стороне верхнего отдела шеи. Эта железа внутренней секреции, как показали опыты различных авторов (Б. М. Завадовского, Джиакомини, Парона и др.), имеет для птиц огромное значение; при кормлении птиц свежей щитовидной железой (или различными сухими препаратами из нее) у подопытных птиц возникают весьма резкие внешние изменения. Наряду с усилением общего обмена веществ и повышением общей возбудимости у кур, например, уже через 7—8 дней после начала кормления начинается усиленное выпадение пера, иногда настолько бурное и интенсивное, что птица становится совершенно голой. Взамен выпавших перьев отрастают новые. При этом следует особенно отметить, что темные перья (черные, красные) заменяются теперь чисто белыми или перьями, имеющими значительное количество белых участков.

У голубей белая окраска подобного нового пера отмечается на краях опахал, но у этих птиц в результате кормления щитовидной железой ясно наблюдается общее побледнение окраски. У вороновых птиц линька пера под влиянием этого кормления далеко не так интенсивна, как у кур и голубей.

Надпочечные железы птиц имеют вид неправильных желтых тел, лежащих у передних концов почек.

Статья на тема Органы пищеварения птиц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.