Дыхание

В процессе обмена веществ поступившие в организм питательные вещества подвергаются сложным превращениям. Почти все сложные реакции превращения веществ в организме идут с обязательным участием кислорода. Без кислорода невозможен обмен веществ, и для сохранения жизни необходимо постоянное поступление кислорода.

В организме человека и животных нет запасов кислорода. Поэтому непрерывное поступление кислорода в организм является жизненной необходимостью. Если человек в необходимых случаях может прожить без пищи более месяца, без воды до 10 дней, то без кислорода у человека наступают необратимые изменения уже через несколько минут.

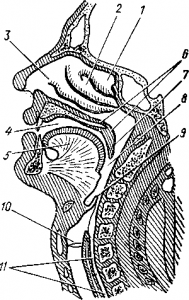

Рис. 75. Верхние дыхательные пути (продольный разрез):

1,2, 3 — носовые раковины; 4 — полость рта; 5 — язык; 6 — твердое нёбо; 7 — мягкое нёбо; 5 — носоглотка; 9 — надгортанник; 10 — гортань; 11 — пищевод.

Полость носа

В органах дыхания (цвет. табл. V—X) различают воздухоносные пути, по которым проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух, и легкие, где совершается газообмен между воздухом и кровью. Дыхательный путь начинается носовой полостью (рис. 75), отделенной от полости рта перегородкой: спереди твердой (твердое нёбо), а сзади — мягкой (мягкое нёбо). Воздух в носовую полость проникает через носовые отверстия — ноздри. У наружного края их располагаются волоски, предохраняющие от попадания в нос механических частиц.

Носовая полость делится продольной перегородкой на правую и левую половины, каждая из которых делится носовым раковинами на нижний, средний и верхний носовые ходы. В полость носа открываются пазухи воздухоносных костей. Эти пазухи и называют придаточными полостями носа. Носовые ходы у детей уже, чем у взрослых, и окончательно формируются к 14—15 годам.

Слизистая оболочка носовой полости обильно снабжена кровеносными сосудами и покрыта многорядным мерцательном эпителием. В эпителии много железок, выделяющих слизь, которая вместе с проникшей сюда пылью удаляется мерцательными движениями ресничек.

Область верхней и средней носовых раковин является обонятельной областью, так как в их слизистой оболочке располагаются нервные обонятельные клетки.

В носовой полости вдыхаемый воздух согревается, частично очищается от пыли и увлажняется.

Сзади носовая полость через отверстия — хоаны — сообщается с носоглоткой.

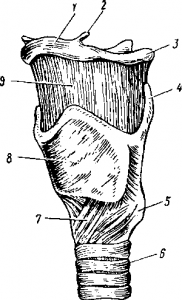

Рис. 76. Гортань слева и слегка спереди:

1— тело; 2 — малый и 3 — большой рожки подъязычной кости; 4 — верхний и нижний рожки щитовидного хряща; 5 — нижние рожки щитовидного хряща; 6 — полукольца трахеи; 7 — перстнещитовидная мышца; 8 — левая пластинка щитовидного хряща; 9 — щитоподъязычная перепонка

Носоглотка

Позади полости носа располагается верхний отдел глотки. Глотка представляет собой мышечную трубку, в которую открываются полость носа, полость рта и гортани. Носоглотка— верхняя часть глотки (рис. 75, 8). Сюда, кроме хоан, открываются слуховые трубы,; соединяющие полость глотки с полостью среднего уха. Из носоглотки воздух проходит в ротовую часть глотки и дальше в гортань.

Гортань

Скелет гортани (рис. 76) образован несколькими хрящами, соединенными между собой суставами, связками и мышцами. Самый крупный из них — щитовидный хрящ. Он состоит из двух четырехугольных пластинок, соединенных впереди код углом, который у мужчин образует кадык. Пластинки щитовидного хряща у женщин сходятся под тупым углом. Задние углы каждой пластинки вытянуты в верхний и нижний рожки. Над входом в гортань располагается хрящевая пластинка — надгортанник. Он выполняет роль клапана, закрывающего вход в гортань при глотании. Перстневидный хрящ, состоящий из широкой пластинки и дуги, имеет суставные площадки для сочленения с черпаловидными хрящами и щитовидным хрящом. Черпаловидный хрящ в основании имеет два отростка: передний служит местом прикрепления голосовой связки; второй отросток служит местом прикрепления мышц.

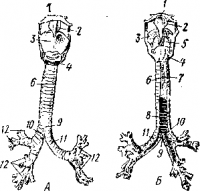

А — спереди и Б сзади: 1 — подъязычная кость; 2 — надгортанник; 3 — щитовидный; 4 — перстневидный и 5 — черпаловидный хрящи гортани; 6 — полукольца трахеи, соединенные кольцевидными связками; 7 — перепончатая часть трахеи; 8 — мышечный слой трахеи; 9 — бифуркация трахеи; 10 — правый и 11 — левый первичные бронхи; 12 — разветвления первичного бронха

Полость гортани покрыта слизистой оболочкой, которая образует две пары складок, замыкающих вход в гортань во время глотания. Нижняя пара складок покрывает голосовые связки, прикрепленные передним концом к щитовидному хрящу, а задним — к черпаловидному. Пространство между голосовыми связками называют голосовой щелью. Таким образом, гортань не только связывает глотку с трахеей, но и участвует в речевой функции.

При обычном дыхании голосовые связки расслаблены и щель между ними расширена. При натяжении связок щель между ними сужается, выдыхаемый воздух, проходя через узкую щель, заставляет колебаться голосовые связки — возникает звук. От степени натяжения голосовых связок зависит высота тона: при натянутых связках звук выше, при расслабленных — ниже. Дрожанию голосовых связок и образованию звуков способствуют движения языка, губ и щек, сокращение мышц самой гортани.

У мужчин голосовые связки длиннее, чем у женщин. Это объясняет низкий голос мужчин.

Трахея и бронхи

Трахея (рис. 77) отходит от нижнего края гортани. Это полая, ниспадающая трубка длиной у взрослого человека около 10—13 см. Образована трахея 16—20 неполными хрящевыми кольцами, задняя часть которых соединена плотной волокнистой соединительной перепонкой. На уровне IV—V грудных позвонков трахея делится на правый и левый первичные бронхи (рис. 77, 10, 11). Позади трахеи, прилегая к ее соединительнотканной перепонке, расположен пищевод. Внутри трахея выстлана слизистой оболочкой. Эпителий здесь многорядный, мерцательный.

Бронхи по своему строению напоминают трахею. Правый бронх короче левого. Первичный бронх, вступив в ворота легких, делится на бронхи второго, третьего и других порядков, которые образуют бронхиальное дерево. Самые тонкие веточки (диаметром около 1 мм) называют бронхиолами. В мелких бронхах хря-

ща нет, их стенка состоит из эластичных гладкомышечных волокон. Слизистая оболочка бронхов покрыта эпителием и содержит слизистые железки.

Легкие

Тонкие бронхиолы входят в легочные дольки и внутри них делятся на конечные бронхиолы. Бронхиолы разветвляются на альвеолярные ходы с мешочками, стенки которых образованы множеством легочных пузырьков — альвеол (рис. 78). Альвеолы служат конечной частью дыхательного пути. Стенки легочных пузырьков состоят из одного слоя плоских эпителиальных клеток, расположенных на тончайшей эластической мембране. Каждая альвеола окружена снаружи густой сетью капилляров. Через стенки альвеол и капилляров происходит обмен газами — из воздуха в кровь переходит кислород, а из крови в альвеолы поступает углекислый газ и пары воды.

В легких насчитывают до 350 млн. альвеол, а их поверхность достигает 150 м2. Большая поверхность альвеол способствует лучшему газообмену. По одну сторону этой поверхности находится альвеолярный воздух, постоянно обновляющийся в своем составе, по другую— непрерывно текущая по сосудам кровь. Через обширную поверхность альвеолярной мембраны происходит диффузия кислорода и углекислого газа. Во время физической работы, когда при глубоких вдохах альвеолы значительно растягиваются, размеры дыхательной поверхности увеличиваются. Чем больше общая поверхность альвеол, тем интенсивнее происходит диффузия газов.

1 — сосудистая сеть; 2 — вид снаружи; 3 — вид в разрезе; 4 — мельчайший бронх; 5 — артерия и вена.

Правое и левое легкое (цвет. табл. V—X) занимают 4/5 грудной клетки, плотно прилегая к ее стенкам и оставляя место только для сердца, крупных кровеносных сосудов, пищевода, трахеи. Правое легкое немного больше левого. Масса каждого легкого колеблется в пределах 0,5—0,6 кг.

Каждое легкое покрыто серозной оболочкой, называемой плеврой. У плевры два листка. Один плотно сращен с легким — висцеральная плевра; другой приращен к грудной клетке— париетальная (пристеночная) плевра. Между обоими листками— небольшая плевральная полость, заполненная серозной жидкостью (около 1—2 мл), которая облегчает скольжение листков плевры при дыхательных движениях. Охватывая легкое со всех сторон, висцеральная плевра на корне легкого непосредственно продолжается в париетальную плевру.

Плевра представляет собой два симметричных серозных мешка, расположенных в обеих половинах грудной клетки; между ними остается свободное пространство — средостение. Здесь помещаются сердце, трахея, пищевод, кровеносные сосуды и нервы.

Статья на тему Дыхание человека

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.