Что такое антигены антитела и иммунитет

Организм отвечает на появление антигенов образованием других веществ — антител. Коренное свойство антигенов — это способность вызывать образование антител. Если данное соединение не стимулирует возникновение антител, оно не является антигеном.

Первый подход к проблеме химической защиты организма, как видно, имеет весьма общий характер. Но уже следующий напоминает нам о химии. Антигены химически взаимодействуют с антителами так, что в результате получаются осадки (процесс преципитации, т. е. осаждения), или скопления,—агрегаты крупных частиц (процесс агглютинации). Агрегат может состоять, например, из красных кровяных шариков — эритроцитов, тогда говорят о гемаглютинации. Отсюда был сделан вывод, что антитела способны связывать антигены в нескольких точках. Антитело имеет две точки связывания (бивалентно) или несколько таких точек (поливалентно).

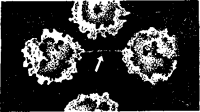

Ряс. Фотография антитела и антигенов (вирус полиомы).

Антитело указано стрелкой, оно связывает две частицы вируса. Увеличение 750 000.

Это предложение получило прямое подтверждение. С помощью электронного микроскопа удалось сфотографировать одно из антител между двумя крупными частицами антигена; антигеном являлись частицы вируса (рис.).

Круг веществ, проявляющих антигенные свойства, необыкновенно широк: молекулы белков, полисахаридов, жиров, различных сложных органических соединений могут сыграть роль антигена. Однако все эти вещества имеют крупные молекулы, низко молекулярные соединения обычно не проявляют антигенных свойств. Молекулярная масса, по-видимому, связана со способностью клеток-фагоцитов заглатывать антиген; поглощение фагоцитами есть обязательное условие проявления антигенных свойств. С химической точки зрения антитела — это γ-глобулины и глобулины класса β — белковые вещества, молекулы которых состоят из длинных цепей.

В молекуле антитела содержится две цепи с молекулярной массой около 6•103 и две с молекулярной массой 2•103.

Непосредственно после появления антигена возникают менее активные антитела с огромной молекулярной массой порядка 105. Удивительным во всей этой системе является то, что антитела примерно одного состава успешно справляются с антигенами, очень сильно отличающимися по химической природе друг от друга.

Неизвестно, как это происходит: предполагается, что благодаря способности образовывать большое число различных конфигураций белковые цепи γ-глобулинов охватывают любой антиген так, что около его активных групп оказываются соответствующие группы антитела-белка и происходит прочное связывание. Удалось даже доказать (Гауровитц), что химически различные γ-глобулины (взятые от различных животных) могут играть роль антител по отношению к одному и тому же антигену. Это указывает на значение третичной структуры белка для проявления его защитных свойств.

Предположение о наличии активных групп у разных антигенов с химической точки зрения вполне обоснованно и было подтверждено К. Ландштейнером, вводившим в молекулу белка антигена различные группы и убедившимся в том, что такой искусственно измененный белок вызывает появление антител, соответствующих как белку, так и введенной в белок группе. Мало того, можно даже ввести в молекулу белка так много заместителей, что антитела, отвечающие белку, вообще не будут возникать. Активными антигенами будут только введенные группы. Те группы в антигене, которые обусловливают появление антител, называют детерминантными группами.

При наличии нескольких типов детерминантных групп в антигене он будет вызывать возникновение нескольких антител. Угрозу организму представляет основное вещество антигена, а не детерминантная группа, последнее, например у бактерий, часто является каким-либо полисахаридом.

Антитела, возникшие вследствие атаки организма антигеном, часто сохраняются в крови в течение длительных сроков, иногда всю жизнь. Организм приобретает устойчивость, т. е. иммунитет к данному антигену. Иммунный аппарат организма довольно сложен: не только сыворотка крови, но и ряд тканей некоторых организмов, например зобной железы, селезенки, тимуса и других, принимают участие в развитии иммунитета.

Антитела образуются в особых клетках, называемых плазмобластами. Плазмобласты— вполне нормальные клетки, имеющие все, что нужно для производства белков (рибосомный аппарат), но продукция их состоит из антител. Одной из биологических загадок является вопрос о том, каким образом плазмобласты «принимают заказ» на то или иное антитело.

Антигенов известно множество, но плазмобласты всегда создают именно те белки (антитела), которые соответствуют данному антигену. Можно было бы предположить, что молекулы или частицы антигена входят в соприкосновение со структурами плазмобласта и, так сказать, «штампуют» отвечающее им антитело по принципу комплементарности. Но, по всем данным, этого не происходит. Применение изотропной методики обнаружило, что антиген не попадает в плазмобласт, но тем не менее он создает условия — и антиген связывается. Были высказаны различные теоретические соображения на этот счет, но пока вопрос не может считаться решенным.

Между действием фагоцитов (макрофагов) и функцией антител, по-видимому, существует связь. Было установлено, что клетки белой крови — лимфоциты могут превращаться в иммунные лимфоциты и вырабатывать особые вещества (медиаторы) белковой природы (но не глобулины), имеющие сравнительно небольшую молекулярную массу и способные активировать фагоцитоз. Таким образом, в организме один защитный механизм поддерживает другой.

Прививки против бешенства, столбняка, дифтерии, холеры, полиомиелита и т. д. отметили победное шествие принципов иммунизации в медицине.

Антитела не всегда ведут себя так, как этого хотелось бы человеку,— иногда та точность, с которой они связывают антигены, доставляет огорчения и хлопоты. Антитела любой белок, не принадлежащий данному организму, считают «чужим» и немедленно принимаются за него как за врага. При первых же попытках пересадки органов хирурги встретились с тканевой несовместимостью.

После короткого периода кажущегося приживления пересаженный орган отторгался — это была работа антител. Понижение температуры, введение некоторых специфически действующих веществ (иммунодепрессанты) позволяют ослабить яростные атаки антител, но в целом проблема еще не решена. Некоторые заболевания, например миастения, рассеянный склероз, заболевания глаз (симпатическая офтальмия), вызываются антителами, которые борются с тканями своего же собственного организма; эта «стрельба по своим» называется аутоиммунной реакцией. Вполне возможно, что и в основе процессов старения лежит развитие различных аутоиммунных реакций. Дело в том, что при той или иной случайной болезни (например, при травматическом поражении глаза) в кровь попадают белки, которые там в норме не должны находиться (в данном примере это могут быть белки хрусталика), и, конечно, против них немедленно вырабатываются антитела. Антитела начинают действовать не только на обломки случайных белков, но и на содержащий те же белки здоровый орган (т. е. на другой, вполне здоровый глаз) и разрушают его.

Постаревшие клетки удаляются с помощью антител, для которых эти клетки уже являются враждебными (антигенами). В растворении таких клеток принимают участие и еще одно мало изученное вещество, называемое комплементом. Предполагают, что с течением времени, т. е. с возрастом организма, число «ошибок», при которых антитела пугают «свои» и «чужие» белки и клетки (так как уменьшается химическое различие между ними), увеличивается, и в конечном счете антитела приносят вред собственному хозяину. Нельзя пока считать эту точку зрения окончательно установленной.

Несмотря на все осложнения, возникающие с антителами, знание их свойств, давшее практической медицине метод иммунизации, открыло человечеству широкую дорогу к решению проблем продления жизни и ликвидации опасных заболеваний.

Иммунизация не единственный эффективный метод сражения с болезнями. Наш век, несомненно, войдет в историю медицины и как век антибиотиков.

Статья на тему Антитела

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.