Охотничьи и промысловые звери

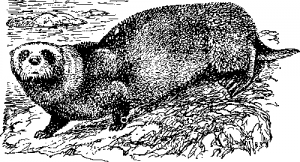

Если сравнить динамику годовой добычи различных пушных и охотничьих млекопитающих в дореволюционное и настоящее время, то мы увидим, что некоторые количественные соотношения у различных видов в главнейшем удержались, но в то же время произошли и существенные перемены. Так, временно приостановился промысел камчатской морской выдры (бобра), распространенной у нас на Командорских островах (рис.2); почти не добывают котиков, стада которых были резко истощены. С другой стороны, стали добывать таких млекопитающих, которые прежде не утилизировались для промышленных целей, например, суслика-песчаника, водяную крысу, бурундука, ласку и др. (см. ниже).

Как прежде, так и теперь численное превосходство в общей добыче пушнины составляют белки и зайцы. За последнее время крайне возросла добыча сусликов и водяных крыс.

Обзор некоторых пушных млекопитающих. Рассмотрим теперь некоторых наиболее существенных представителей наших охотничье-промысловых животных.

Как было отмечено выше, в количественном отношении доминирующее положение занимает белка. Она составляет основу и монополию нашего рынка, так как американские виды белок дают мех низшего качества. Меховое достоинство разных белок, населяющих Европейскую и Азиатскую часть Союза, конечно, резко различно. В общем надо сказать, что большинство средне- и восточносибирских белок (особенно из горной тайги) отличается от европейских более пышным темным зимним серым мехом и чернотой хвоста и ушных кистей. Сибирские белки ценнее европейских. Большую ценность имеют крупные чисто пепельносерые телеутки (Sciurus vulgaris exalbidus), сохранившиеся в довольно ограниченном количестве в степных сосновых борах по левому берегу р. Иртыша (Западной Сибири) и на север идущие до Новосибирска.

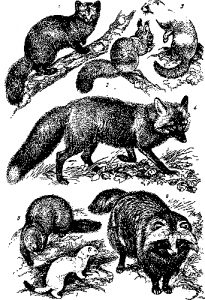

Рис. Пушные звери.

1—соболь (Martes xibellina); 2—белка (Sciurus vulgaris); 3—колонок (Kolonocus sibiricus); 4—черно-серебристая лисица; 5—хорек (Jfutorius putorius); 6—енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides); 7—горностай (Mustela erminea).

По расцветке большое разнообразие представляют лисицы. Чем далее на север и северо-восток, тем меховые качества лис делаются лучше, мех становится более густым и пушистым, окраска интенсивнее. Напротив, в степной полосе лисицы-караганки окрашены относительно тускло и бледно; волос их более редкий и грубый. Наиболее ценными среди лис считаются темные чернобурые и серебристо-черные лисы (рис). Чернобурая лиса представляет темную красочную форму обыкновенной рыжей лисы. Темная окраска при подборе чистокровных представителей передается по наследству. Самым дорогим является мех серебристо-черной лисы, обладающий угольночерной окраской с серебристой проседью.

Далее весьма ценными промысловыми зверями могут быть названы куницы. У нас встречаются два вида: лесная и каменная куницы. Они образуют местные расы различного мехового достоинства. Особую гордость и красоту нашей охотничье-промысловой фауны представляет соболь (рис.); это—красивый зверек сибирской тайги, распространенный от западного Урала до побережий Тихого океана. Географические расы соболя различны и отличаются неоднородной пышностью. Особенно хороши почти черные с редуцированным горловым пятном северозабайкальские (баргузинские) соболи.

Рис. 2. Калан, или морская выдра.

Еще ценнее соболя морская выдра, мех которой издавна славится и носит неправильное наименование меха «камчатского бобра» (рис.2). Этот зверь, ставший теперь крайне редким, сохранился у нас на Командорских островах, где в настоящее время обитает не более 700—800 особей, и на южном побережье Камчатки близ мыса Лопатка.

В прежние времена морских выдр на упомянутых островах было очень много. Так, в 1741 г. корабль адмирала Беринга, вышедший из Камчатки для отыскания берегов Америки, потерпел крушение в очень тяжелых условиях (во время этой зимовки умер сам Беринг) у неизвестных тогда Командорских островов. При возвращении на материк члены экспедиции вывезли свыше 700 шкур морских выдр. В 1745 г. на Командорских островах было добыто 1 600, а в 1747—1749 гг.—1 350 экземпляров. В настоящее время принимают меры к сохранению ценного пушного зверя, одна шкура которого стоит до 2 000 рублей и более. С 1924 г. объявлен запрет на добычу морской выдры.

Выше была указана высокая цифра добычи зайцев, являющихся не только пушным зверем, но благодаря вкусному мясу имеющих большое чисто охотничье значение. Особенно много идет для пушной торговли зайца беляка, из меха которого делают подделки под более ценный мех белого песца. В Восточной Сибири встречается ближайший родич русака—мелкий заяц толай, в пустынях центральной Азии и в Туркестане местами крайне обилен мелкий заяц, песчаник (Lepus tibetanus), дающий много местных форм, слабо отличимых по окраске.

За последние годы большое значение для государственной меховой торговли приобрели так называемые второстепенные виды пушнины. Очень красивы, но относительно малоноски кротовые шкурки. Динамика добычи крайне возросла. Так, в 1924/1925 гг. было добыто лишь 1 396 шкурок, в 1926—1927 гг.—214 377; в 1928—1929 гг.—2 784 396.

Для внутреннего рынка по преимуществу, а также для экспорта добывают: пестрого хомяка, многочисленных сусликов, бурундуков, летягу. За последние годы крайне усилился промысел водяной крысы; в 1926—1927 гг. было заготовлено 3 625 646 шкурок; в 1927—1928 гг. заготовки шкурок достигли огромных цифр—16 556351 штука. Такая интенсивность промысла, принявшего характер истребления, была вызвана относительно высокой расценкой. Уже в 1928—1929 гг. цены на зверька сильно пали и были предприняты шаги к исследованию биологии и темпов его размножения, чтобы не подвергнуть окончательному истощению численный состав запасов этого грызуна. В качестве менее ходового мехового сырья можно упомянуть о слепыше и сибирском цокоре— подземных грызунах с нежным, шелковистым, но довольно слабым мехом.

Большое промысловое значение имеют ластоногие, из них особенно много добывают тюленей и котиков. В нашей фауне насчитывается 8 видов настоящих тюленей, распространенных в Северном океане, в Балтийском, Белом, Барен-цовом и Каспийских морях, Ладожском и Байкальском озерах (см. стр. 367). На севере особенно много добывают гренландского тюленя, которого промышленники-поморы называют «кожей» (слово это собирательное—так называют плывущее стадо или массу убитых тюленей). Для того чтобы щениться, гренландский тюлень собирается большими скопищами в определенных местах Ледовитого океана: у Гренландии, Нью-Фаундленда, острова Ян-Майена и в Белом море. Некоторые части Белого моря и служат местами промысла кожи. В довоенное время (до 1914 г.) годовая добыча гренландского тюленя не превышала в среднем 30 000 штук. За последнее время промысел крайне усилился, и средняя годовая добыча за 1923—1926 гг. поднялась до 280 000. Такой усиленный промысел, естественно, заставил принять меры к выяснению запасов тюленя. Это было предпринято и выполнено помощью фотографической съемки стад с аэроплана. Количество беломорских запасов гренландского тюленя превышает пока 1 000 000 голов.

Что касается котиков, то лежбища этих своеобразных ластоногих уже издавна были известны на островах Прибылова (ранее русских, теперь принадлежащих США), на Командорских, на острове Тюленьем и на некоторых Курильских островах.

На каждом лежбище держится из года в год одно стадо котиков, где оно собирается в летнее время для размножения и рождения молодых.

Наше котиковое стадо на Командорских островах (на Беринге и Медном) стоит на относительно низкой цифре, несколько превышающей 20 000 голов, явившейся результатом прежнего хищнического преследования, бесхозяйственного отношения к ценностям природы. Количество командорских котиков постепенно повышается. Необходимость дальнейшего улучшения нашего котикового хозяйства станет особенно наглядной, если сопоставить положение дела на Командорских островах с таковым на островах Прибылова, где ведется американское хозяйство. По подсчетам в 1926 г, число котиков там выражалась солидной цифрой в 761 281, в 1929 г, оно превышало 900 000, Японцы также быстро увеличивают свое котиковое стадо на Тюленьем острове. Необходимо интенсивное улучшение нашего хозяйства, чтобы довести котиковое стадо до такого состояния, в каком оно было лет 30 назад. Кроме шкуры, котик дает еще мясо, жиры и другие, менее ценные отходы.

Статья на тему Промысловые звери

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.