Рептилии змеи

Семейство слепунов (Typhlopidae)

125 видов этого специализированного и в то же время во многом примитивного семейства распространены в восточной, эфиопской и австралийской областях; в пале арктической области встречается один вид—червячный слепун (Typhlops vermicuiaris), живущий у нас в Закавказье и в Туркмении. Обитает в земляных убежищах под камнями. Питается насекомыми и многоножками.

Совершенно безвреден; пойманный, не пытается кусаться.

Семейство ложноногих (Boidae)

Морфологические особенности. Некоторые кости черепа соединены подвижно; поперечная кость хорошо развита; крыловидная доходит до квадратной. Зубы расположены на обеих челюстях. Имеется зачаток таза и задних конечностей. Тело одето мелкими шестиугольными чешуйками, брюхо—поперечными щитками. Глаза развиты нормально; голова отграничена от туловища. Имеются два легких.

Встречаются в жарких странах Старого и Нового Света. Многие виды достигают исполинских размеров.

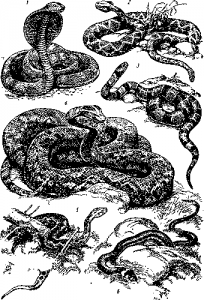

К роду питонов (рис. 1) принадлежит водящийся на Малакском полуострове, в Сиаме, Бирме и на островах Индийского архипелага сетчатый питон (Python reticulatus), отличающийся красивым мраморным рисунком и пестрой расцветкой, состоящей из смеси коричневатых, желтых тонов, темной чернобурой спинной полосы и таких же ромбических пятен. Обычная длина этой огромной змеи около 4—6 м; в исключительных случаях попадаются экземпляры, достигающие длины 9 м. Держится в сырых, болотистых местностях, например, затопленных рисовых плантациях. По преимуществу питается мелкими млекопитающими. Крупные экземпляры нападают на поросят, мелких оленей и других более крупных животных. Свою добычу душат могучей мускулатурой тела, обвиваясь вокруг жертвы. Нападения на человека исключительно редки.

Из рода удавов хорошо известен южноамериканский обыкновенный удав (Boa constrictor), достигающий длины 6 м. Ведет сумеречную и ночную жизнь; днем скрывается между корнями и в дуплистых стволах деревьев. Питается мелкими млекопитающими и птицами (особенно грызунами: агути, пака, крысами и мышами). Очень старые и сильные удавы осмеливаются нападать даже на собак, свиней.

Самым крупным видом надо считать южноамериканского водяного удавa (Eunectes murinus); нередко попадаются экземпляры в 8—10 м. Держится как на берегу, так и в воде; иногда огромная змея лежит на дне водоема и выставляет из воды лишь одну голову. Известны случаи нападения этого удава на людей.

В нашей фауне встречается несколько форм мелких удавов. Из них хорошо известен достигающий длины лишь 55 см степной удав (Егух jaculus), желтовато-серая змея с поперечными пятнами на хребте. Встречается в глинистой степи и песчаной пустыне Туркмении и Закавказья. Ведет ночную жизнь; питается ящерицами и мышами.

Семейство ужей (Colnbridae)

Морфологические особенности семейства ужей. Некоторые кости черепа соединены подвижно; поперечная кость хорошо развита. Зубы имеются на обеих челюстях. Никаких остатков пояса задних конечностей не сохраняется. У большинства форм зрачок круглый. К этому семейству принадлежит около 1 000 видов. В нашей европейской фауне крайне обычен уж (Natrix natrix), отличающийся черноватой расцветкой верха туловища с двумя полулунными желтыми или оранжево-желтыми пятнами с каждой стороны позади висков (рис. 190). Благодаря наличию этой «короны», а также по круглому зрачку его можно с первого взгляда отличить от черной формы гадюки. Длина тела до 1 м. Держится особенно охотно на покрытых кустарниками берегах болот и на лугах речной поймы. Любит греться на солнце, растянувшись где-либо на куче сучьев или мусора. Особенно охотно питается лягушками, преследует, кроме того, тритонов, ящериц, мелких рыб и насекомых (особенно жуков). Крупные ужи охотно хватают и глотают молодых утят. Молодые самки откладывают 15—20, старые—25—36 белых яиц, одетых пергаментовидной скорлупой. Яйца кладутся в гнилую древесину, мох, кучу навоза. При кладке одно яйцо следует за другим и склеивается с предыдущим коротким тяжом; таким образом, вся кладка имеет как бы подобие четок. Через 3 нидели молодой, вполне развившийся ужонок. достигаюший длины 15 см, выходит из яйца, просверливая дыру в скорлупе. В южной и юго-восточной Европе близ воды, местами в огромных количествах Встречаются во дяны е у ж и (Natrix tesselata). Тысячи этих змей держатся, Яапржмер, в камышах болотистых прибрежье Каспия.

В южной и юго-восточной Европе (у нас особенно на Кавказе) довольно обычен крупный желтобрюхий полоз (Coluber jugularis или Zamenis gemonensis), достигающий длины 2 м. Встречается в степи и в зарослях кустарников. Сильная, злая змея; преследуемая, при невозможности скрыться, она бросается на человека, делая сильный прыжок. Кусается больно, до крови; неядовита. Пищу составляют грызуны и мелкие птицы.

В черноземной полосе, в Крыму и на Кавказе обычна пестрая по рисунку медянка (Coronella austriaca)—неядовитая змея, которую неопытные люди часто смешивают с гадюкой.

Семейство аспидовых змей(Elapldae)

Характеристика. Ядовитые змеи с бороздками, проходящими вдоль по передним каналам ядовитых зубов. Ядовитые зубы в передней части верхней челюсти.

К аспидовым относится более 170 видов.

Главнейшие представители семейства. По окраске особенно красив коралловый аспид (Elaps corallinus) Северной Америки, характеризующийся коралловокрасным основным тоном с черными поперечными кольцами, причем каждое кольцо оттенено желтыми краями. Эта змея, достигающая 1 м в длину, крайне ядовита: укус ее для человека часто смертелен. Питается ящерицами, жуками и грызунами (рис).

К роду Naia принадлежат очковые змеи, из которых индийская (N. tripudians; рис.) отличается своеобразным темным очкообразным узором, красиво выступающим на способной сильно раздуваться шее. Последняя особенность обусловлена некоторыми морфологическими приспособлениями: нижние концы ребер 8 шейных позвонков могут раздвигаться в стороны, благодаря чему кожа на шее расширяется, подобно щиту. У спокойно ползущей змеи мы не отмечаем этой особенности, но раздраженная, она приподнимает переднюю часть своего туловища, шипит и раздувает шею.

В Туркмении встречается однотонная серая кобра (N. oxiana), достигающая в длину 1,5 м. Ведёт дневную жизнь. Питается грызунами и птицами. Крайне ядовита, как и другие виды этого рода.

В Африке распространена черношейная кобра (N. nigricollis), которая способна выплевывать свой яд на расстояние до 1 м. Капля яда, попавшая на кожу, вызывает значительную боль и воспаление.

Семейство виперовых (Viperidae)

Морфологические особенности. Характеризуется ядоносными зубами, внутри которых проходит канал. Из многочисленных особенностей внутренней организации отметим наличие трахеального легкого. К настоящим гадюкам относится не более 10 родов с 58 видами.

В нашей фауне особенно известна обыкновенная гадюка (V. berus; рис. 190,5), достигающая длины 60—80 см. Окраска этой змеи отличается большим разнообразием; наиболее обычны следующие типы расцветок: коричневый или серый с черной спинной зигзагообразной полоской и совершенно черный. Живет в различных стациях: на лесных болотах, в сухих лесосеках с пнями старых деревьев и с кустарниковой порослью, на лугах речной поймы и пр. Ведет ночную деятельную жизнь; днем любит неподвижно греться на жарком солнце, а ночью преследует свою добычу, состоящую главным образом из мышевидных грызунов; иногда змее попадаются мелкие птички, реже лягушки. Добавим, что в кишечнике этой змеи находили остатки насекомых (навозных жуков). Самка откладывает от 5 до 16 яиц, из которых как у яйцеживородного животного непосредственно выползают из оболочек молодые гадюки. Укус гадюки весьма болезнен; он может быть опасен, если нанесен в шею в области крупных кровеносных сосудов. Смертность от укусов колеблется человека от 2,8 до 10%.

Значительно опаснее укус более крупной закавказско-туркестанской гюрзы (V. lebetina).

К настоящим гадюкам очень близки ямкоголовые змеи (Crotalinae), которых обычно выделяют в особое подсемейство. Характеризуются наличием глубокой ямки с каждой стороны морды между носовыми отверстиями и глазами. Голова этих змей яйцевидная или тупотреугольная; глаза с вертикальными зрачками. Около 60 видов распространены в Новом Свете в восточной области и лишь небольшое количество форм свойственно палеарктической области.

В нашей стране встречается обыкновенный щитомордник (Ancistro-don halys)—крайне ядовитая змея, распространенная от полупустынь Нижней Волги до Закавказья, Туркестана и до среднего Амура. Из американских форм могут быть упомянуты я м к о г о л о в ы е виперы (Lachesis) и гремучая змея (Crotalus horridus) (рис 190). Последняя характерна для североамериканских прерий и отличается наличием особой «гремучки», состоящей из нескольких роговых, подвижно соединенных между собой звеньев на конце хвоста. Шуршание гремучки напоминает звук точильного колеса и обусловлено движением хвостового отдела змеи; обычно слышится, когда змея испугана или когда на нее нападают. Очень ядовита; большие острые зубы гремучей змеи проникают сквозь плотную одежду или толстую кожу. Питается мелкими млекопитающими, птицами и земноводными.

Самостоятельные наблюдения над образом жизни пресмыкающихся в условиях природы

В соответствующем отделе в очерке земноводных указаны главнейшие методические моменты, которые необходимо иметь в виду при проведении самостоятельных наблюдений.

Что касается экологических исследований пресмыкающихся, то в литературе мы имеем лишь скудные данные. Поэтому, помимо учебного значения, перечисленные ниже работы могут представить и бесспорный научный интерес.

В весеннее время мы отмечаем следующее:

1. Когда просыпается данный вид к деятельной жизни. При этом отмечаем характерные фенологические явления: распускание листьев у определенных деревьев, цветение растений, температурные колебания и пр.

2. Чем питается вид и где держится в указанный весенний период.

3. Когда начинается кладка яиц. Здесь же следует отметить, сколько яиц в кладке, как они кладутся—в одиночку или группами. Куда кладутся яйца, на какую глубину, в какой грунт (песок, мусор и пр.). Обогреваются ли яйца солнцем.

4. Вылупление детенышей. Когда происходит выход из яиц. Какую окраску и размеры имеет вышедший наружу детеныш. Если имеет место живорождение, то описать характер этого процесса.

5. Где живет данный вид в разные сроки и чем питается.

6. Когда зарывается или прячется на летнюю спячку (на юге в период жаркого и сухого лета).

7. Когда скрывается на зимовку.

Очень большой интерес представляют наблюдения над рептилиями в тех областях, где этих животных особенно много, например, в песчаной туркестанской пустыне. Здесь, особенно в весенний период, когда жизнь пустыни сильно оживает, можно сделать много не лишенных значения наблюдений, иллюстрирующих биологические черты в жизни животных.

Содержание рептилий в террариумах

Рептилий нетрудно держать в террариумах. Здесь легко наблюдать повадки животных во время питания, проследить акт спаривания, рождения молодых или откладку яиц. Многие виды ящериц привыкают к человеку и охотно берут пищу прямо из рук.

Экономическое значение рептилий

В нашей стране к заготовке шкур змей и ящериц приступили совсем недавно—только с 1930 г.. и наша кожевенная промышленность лишь после ряда опытов стала перерабатывать шкуры пресмыкающихся. Отметим, что в 1930 г. особенно много было добыто водяного ужа на островах Каспийского моря близ Баку. Для кожевенной промышленности идет кожа змей и ящериц (особенно варанов).

По действующим правилам временного стандарта, шкура данной рептилии подлежит заготовке, если длина ее составляет не менее 15—20 см.

За границей торговля шкурами рептилий поставлена весьма широко, особенно в Северной Америке. Так, в США в 1929 г. было добыто более 3 500 000 шкур всех видов рептилий, из которых было выработано приблизительно 6 500 000 квадратных футов кожи. Кожа рептилий покупается в очень большом количестве в США внутренними потребителями. Экспортное значение этого товара также велико. В течение первых месяцев 1930 г. было экспортировано из США кожи и шкурок рептилий (местной американской выделки) на сумму свыше 286 870 долларов.

Нет сомнения, что и в нашей стране этот товар должен вскоре занять на рынке видное место (особенно в области экспортной торговли).

Статья на тему Рептилии

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.