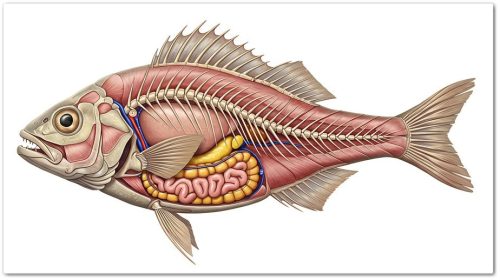

Органы пищеварения рыб — это система, которая отвечает за захват, переработку и усвоение пищи.

Она адаптирована к водному образу жизни и разнообразию рациона рыб.

Включает в себя главные органы:

- Ротовая полость и глотка: Захват и удержание пищи, глотка также участвует в дыхании.

- Желудок: Отдел для переваривания пищи с помощью пепсина. У некоторых рыб отсутствует.

- Кишечник: Основное место для переваривания и всасывания. Часто имеет пилорические придатки для увеличения площади всасывания.

- Пищеварительные железы: печень, вырабатывает желчь для расщепления жиров, и поджелудочная железа.

- Анальное отверстие: Конечный отдел для выведения отходов.

Пищеварительная система рыб — это сложная и эффективная система, которая адаптирована к их водному образу жизни и типу питания.

Строение и особенности пищеварительной системы рыб

Весь кишечный тракт выстлан энтодермическим эпителием, за исключением некоторых частей ротовой полости и области анального отверстия, эктодермоческий эпителий которых совершенно незаметно переходит в энтодермический.

Наличие эктодермического эпителия в упомянутых областях обусловливается впячиванием стенок тела зародыша при образовании соответствующих отверстий.

Следует отметить, что древнейшей формой эпителия кишечного пути можно считать мерцательный эпителий, свойственный кишечнику ланцетника.

У личинки миноги, у двоякодышащей рыбы (Protopterus) он одевает целиком кишечный тракт, у взрослой миноги сохраняется в некоторых частях кишок; то же наблюдается и у амфибий.

В общей схеме кишечный тракт в основном слагается из следующих главнейших частей.

Передний отдел составляет ротовая полость (cavum oris), за которой следует глотка (pharynx), у рыб по справедливости называемая дыхательным отделом кишечника.

В самом деле глотка пронизывается жаберными отверстиями, поддерживаемыми жаберными дугам, на которых у многих рыб расположены листки самих жабер.

За глоткой начинается пищевод (oesophagus), переходящий в широкий, иногда изогнутый, иногда колбообразный желудок.

У некоторых рыб желудок совершенно не развит.

В отличие от рта, глотки и пищевода, стенки которых выстланы многослойным плоским эпителием, внутренняя полость желудка характеризуется однослойным цилиндрическим и железистым эпителиальном покровом.

Желудочные железы выделяют желудочный сок—бесцветную жидкость кислой реакции. Из ферментов, входящих в состав желудочного сока, наибольшее значение имеет пепсин, переваривающий белки.

Начинающаяся за желудком средняя кишка выстлана однослойным цилиндрическим эпителием.

На внутренних сторонах его клетки снабжены тонкими кутикулярными каемками, пронизанными порами.

Наличие этих каемок, вероятно, свидетельствует о происхождении описываемого эпителия из мерцательного (Шимкевич).

Задняя кишка имеет стенки из однослойного цилиндрического эпителия. Этот отдел характеризуется наличием одной или двух слепых кишок (coeca), расположенных на границе средних и задних кишок.

Задняя кишка нередко завершается прямой кишкой с наружным выходом—анальным, или заднепроходным, отверстием.

Иногда анальное отверстие расположено отдельно от смежных, мочевого и полового (у высших костистых рыб, у большинства млекопитающих).

Однако у многих групп в так называемую клоаку, служащую продолжением конечного отдела кишечника, помимо органов пищеварения, открываются мочевые и половые органы, например, у акуловых рыб, амфибий, рептилий, птиц.

Выше были отмечены особенности эпителиального покрова различных отделов кишечника. Стенка кишки в типе слагается из следующих частей.

Кнаружи от эпителиальной выстилки кишки расположен слой соединительной ткани с кровеносными сосудами.

Эпителий вместе с упомянутой прослойкой образует слизистую оболочку кишки (mucosa).

С внешней стороны к слизистой оболочке прилегает подслизистая соединительная ткань (submucosa); ее охватывает мускульный слой из кольцевых (внутренних) и продольных (наружных) волокон.

Следует особенно подчеркнуть, что кишечник почти на всем своем протяжении одет гладкими мышцами (не подчиненными волевым импульсам).

Поперечнополосатая мускулатура имеется только в ротовой полости, в глотке и частью в пищеводе.

В результате действия гладкой мускулатуры появляются движения стенок кишечника, или перистальтика, благодаря чему пища перемешивается и передвигается по кишечному тракту.

Зубы рыб

По краям ротовой полости, а иногда и на ее внутренних частях расположены зубы.

Первоначальной функцией относительно просто устроенных зубов у примитивных позвоночных можно считать удержание схваченной добычи.

Наряду с усложнением зубной структуры назначение этих органов становится более сложным: зубы применяются для жевания и размельчения пищи.

Развитие зубов (рис. 36) начинается с появления так называемой зубной пластинки—эктодермического утолщения, сдающегося в соединительнотканный слой ротовой полости.

В основной части зубной пластийки протекает закладка отдельных зубов: в определенные части эктодермического утолщения снизу проникают группы клеток мезенхимы, образуя зубные сосочки.

Каждый подобный сосочек одет сверху колпачком—слоем эктодермического эпителия зубной пластинки.

Внутренний слой колпачка состоит из слоя цилиндрических клеток, выделяющих по их внутренней поверхности слой эмали.

Состоящей из бесструктурной субстанции, самой твердой во всем теле,—эмаль содержит не более 3—5% органического вещества.

Так как основной функцией колпачка является выделение эмали, то он получил наименование «эмалевого органа».

Клетки наружного слоя мезенхимного сосочка распределяются правильными рядами и выделяют по своей наружной поверхности весьма твердое вещество — дентин, в прочности значительно уступающий эмали.

Благодаря усиленной деятельности мезенхимных клеток сосочка, так называемых одонтобластов, в развивающемся зубе разрастается слой дентина, и зуб, приобретая окончательную форму, прорезывает эпителий, появляясь наружу.

В совершенно сформированном зубе мы различаем:

- Твердый, богатый известью слой эмали, состоящий из призматических волокон, тянущихся к поверхности зуба.

- Слой дентина, слагающийся из многочисленных призм с ветвящимися канальцами.

Слой дентина становятся многочисленными в глубоких слоях и по ним проходят тончайшие кровеносные сосуды, придающие этому внутреннему слою дентина, иди вазодентину, красноватую окраску.

Основание зуба окружено слоем костной ткани, или цемента, а внутренняя полость зуба состоит из мякоти, или пульпы, содержащей нервы и сосуды, питающие зуб.

У многих рыб (например, акуловых) острые костные чешуи незаметно переходят в настоящие зубы на краях челюсти.

Следует подчеркнуть, что зубы и чешуи акул (см. ниже) столь сходны по своему морфологическому строению и развитию, что зубы можно рассматривать как части наружного кожного скелета, распространившиеся с кожи в ротовую полость и даже в глотку.

Здесь эти образования чрезвычайно увеличились в размерах и приобрели специальное назначение.

Сравнение строения и форм зубов животных и рыб

Строение и форма зубов могут быть крайне различны.

У некоторых позвоночных зубы в обеих челюстях однотипны и просто построены, представляя как бы узкие, острые конусы, вершинами нередко отклоненные назад.

Такие однотипные, или гомодонтные, зубы свойственны, например, многим рыбам, большинству рептилий, некоторым млекопитающим (броненосцам, дельфинам).

У млекопитающих зубы относительно высоко диференцированы; они расположены в особых ячейках на межчелюстных и челюстных костях.

-

Передние зубы, для которых характерна уплощенно-долотовидная форма, называются резцами (incisivi).

-

Следующее за ними зубы, по одному в каждой половине челюсти, сохраняют свою коническую заостренную форму и называются клыками (canini); типичная функция клыков (у хищных млекопитающих)— разрывание добычи.

-

Зубы, расположенные по бокам челюстей, характеризуются бугорчатой или складчатой формой вершин и служат для перетирания пищи. Эти зубы разделяются на две категории: кпереди расположены ложнокоренные, или переднекоренные зубы (praemolares), за ними следуют настоящие, или задние, коренные (molares). Задние по строению вершин сложнее передних.

У некоторых позвоночных зубы совершенно исчезают (у черепах, птиц, однопроходных млекопитающих, некоторых неполнозубых и др.).

Отсутствующие зубы функционально заменяются иногда острыми краями рогового покрова клюва или развитием особых роговых зубов (например, у утконоса).

По мере того как зуб снашивается, его вершина стачивается, теряет характерные очертания.

Зуб расшатывается и выпадает. У низших позвоночных, например, у рыб, на месте утраченного зуба возникает новый; такая смена может иметь место в течение всей жизни особи.

Подобная многократно повторяющаяся замена характеризует полифиодонтную систему зубов.

У млекопитающих мы наблюдаем резкое ограничение числа смен.

Обычно таких смен только две: молочная и постоянная; такое явление называется дифиодонтизмом.

Существуют виды, у которых прорезывается лишь одно не сменяющееся поколение зубов (монофиодонтизм).

На дне ротовой полости имеется непарный вырост—язык, обладающий у разных позвоночных различными особенностями строения.

Ротовые железы

У настоящих водных обитателей, у рыб, железы ротовой полости совершенно отсутствуют.

У амфибий, рептилий, птиц развитие ротовых желез относительно слабо, только у ящериц и змей можно указать довольно значительные подчелюстные железы.

Из которых верхнегубные образуют у ядовитых змей значительную по своим размерам ядовитую железу.

У млекопитающих ротовая полость изобилует многочисленными железами.

Наряду с губными, небными и язычными имеется крупная группа так называемых слюнных желез; к ним принадлежат подъязычная, заднеязычная, подчелюстная и околоушная.

Слюна выделяется под влиянием периферических возбуждений, передающихся нервным центрам, заведующим отделением слюны.

Слюноотделение— рефлекторный акт. Назначение слюны—увлажнять сухую пищу, растворять я обрабатывать некоторые ее частицы.

Вследствие функции слюнных желез пищевой комок становится скользким и легко проникает в глотку и m при заглатывании.

Наряду с упомянутым механическим влиянием слюна имеет и большое химическое значение. Благодаря особому ферменту— птиалину — она превращает крахмал в декстрин, а затем в мальтозу.

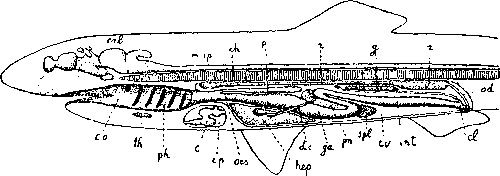

Пищеварительные железы рыб

Наибольшее значение желез, прилегающих к кишечнику, имеет объемистая темнокрасная железа—печень (hepar).

Это — сложнотрубчатая железа, вещество которой пронизано многочисленными межклеточными ходами, развивающимися между характерными по структуре полигональными клетками печени.

Она возникает как слепой вырост брюшной стенки кишечника. Зачаток печени древовидно разветвляется, в него проникает мезенхима с кровеносными сосудами, тончайшие ветви которых пронизывают печень.

Описываемая железа вырабатывает желчь, которая у многих позвоночных скопляется в особом желчном пузыре.

Желчь поступает в средний отдел кишки через желчный проток (рис., dc).

Печень несет целый ряд важных для организма функций.

В качестве пищеварительной функции желчь-эмульгирует, расщепляет жиры и чрезвычайно усиливает действие других ферментов, (например, фермента поджелудочной железы).

Вместе с тем печень—чрезвычайно важный кровоочистительный орган, нейтрализующий вредные продукты распада и образующий мочевину.

Наконец., в печени накопляется амилоидное вещество—гликоген, или животный крахмал, который в процессе обмена возвращается в кровь в виде сахара.

Второй весьма важной железой кишечника является поджелудочная железа (pancreas).

Иногда она относительно компактна, в некоторых случаях состоит из отдельных долек.

Протоки этой трубчатой железы впадают в кишечник либо отдельно от печеночных, либо вместе с последними.

Поджелудочная железа развивается обычно из трех зачатков, представляющих полые выступы стенок эмбрионального кишечника.

Чаще всего отмечаются один спинной вырост и два брюшных, которые соединяются вместе.

Ферментами сока поджелудочной железы являются трипсин, амилаза и липаза. Они расщепляют белки, сахарифицируют крахмал, омыляют жиры.

Наряду с описанными функциями поджелудочная железа имеет большое значение в качестве органа внутренней секреции.

Корреляция органов осуществляется двояким путем:

- Существует нервное взаимодействие, или связь, обусловленная нервной системой.

- Наряду с добной нервной, или невральной, уже давно известна кровяная, или гуморальная, связь.

Те вещества, которые продуцируются некоторыми органами и которые оказывают (через кровь) влияние на организм, называются гормонами.

Многообразная деятельность гормонов в главнейшем сводится к двум функциям:

- Они влияют на общую форму организма.

- Действуют на обмен веществ.

В частности, в поджелудочной железе, в ее хвостовом отделе, образуются особые лангергансовы островки (insulae 1 angergansi).

Клетки этих островков эпителиального типа и не имеют отношения к системе выводных протоков, железы.

От окружающей паренхимы они отделены соединительной тканью, образующей род капсул.

Внутренняя секреция поджелудочной железы обусловливается инкретом, вырабатываемым в лангергансовых островках pancreas.

Этот инкрет не выводится наружу протоками железы, но поступает в кровеносную систему организма.

Нарушение деятельности лангергансовых островков вызывает в организме явление диабета, т. е. наличие в крови, в тканях и в моче глюкозы.

Относительно недавно был обнаружен в лангергансовых островках особый инкрет— инсулин. Этот гормон резко усиливает окисление сахара в крови. В атом заключается доминирующее эндокринное влияние инсулина.

При его отсутствии организм теряет способность использовать имеющийся в крови и в тканях сахар, в результате чего скопляется избыток глюкозы и наступают тяжелые явления сахарного мочеизнурения (диабета).

Вместе с тем было установлено, что с помощью препаратов поджелудочной железы, искусственно вводя в организм инсулин.

Можно радикально бороться с этой тяжелой болезнью, против которой до открытия инсулина не было лечебных мер.

Селезёнка рыб

(Рис., spl.). К желудку складкой брюшины прикрепляется селезенка (lien), имеющая различное строение у разных позвоночных.

Селезенка закладывается в мезентерии в виде скопления мезенхимы, тянущейся на значительном протяжении вдоль кишечника.

По мнению Шимкевича, селезенка первоначально представляла орган, раскинутый вдоль всего кишечника или по крайней мере начиная от желудка и до задней кишки.

В качестве лимфатической железы селезенка вырабатывает белые кровяные тельца (главным образом лимфоциты).

Повидимому, селезенка имеет значение и во внутренней секреции организма.

Введение препаратов селезенки в организм больных анемией и хлорозом показало, что подобное лечение ведет к возрастанию численности эритроцитов к повышению процента гемоглобина в крови и к усилению ее щелочности.

Самочувствие больных при этом заметно улучшается.

Некоторые железы внутренней секреции

В заключение может быть упомянуто, что к кишечной трубке прилегают некоторые специальные железы внутренней секреции.

В виде непарного выступа брюшной стороны глотки возникает Щитовидная железа (glandula thyreoidea).

В своем окончательном виде она представляет совокупность замкнутых многослойных эпителиальных фолликулов, внутри которых наблюдается выделение особого коллоидного вещества.

Секрет щитовидной железы—особое иодсодержащее белковое соединение (иодтиреоглобулин).

При недостатке этого продукта внутренней секреции в организме животного развиваются тяжелые патологические изменения.

У людей возникает очень тяжелая болезнь—микседема, выражающаяся в:

- Общем замедлении обмена веществ.

- Своеобразной микседематозной отечности кожных покровов.

- Постоянном ощущении холода, в сонливости.

- Задержке роста костей и пр.

Введение препарата щитовидной железы (тиреоидина) в организм больного вызывает заметное улучшение общего самочувствия.

Совершенно иные явления наблюдаются при чрезмерной функциональной деятельности (гиперфункции) щитовидной железы.

Эти болезненные явления выражаются у людей в трех направлениях:

- Увеличивается в размерах сама железа.

- Наблюдаются сердцебиения.

- Развивается пучеглазие.

Симптомы этой последней болезни были подробно описаны в 1840 г. Базедовым, и по его имени болезнь получила наименование базедовой.

Тиреоидин оказывает важное воздействие на различных позвоночных животных.

Так, например, если прибавлять этот препарат к корму головастиков лягушек или к пище аксолотлей, то можно стимулировать процесс превращения личинок во взрослую форму.

Кормление кур тиреоидином усиливает обмен веществ в организме птицы, повышает нервную возбудимость, аппетит.

Особенно интересно, что у многих птиц начинается интенсивная линька, ведущая к отростанию белых перьев, лишенных пигмента, что влечет за собой появление пегой окраски.

Вилочковая или зобная железа

Вилочковая, или зобная, железа (gl. thymus) развивается в виде плотных выступов энтодермического эпителия спинной части жаберных мешков.

Изменчивая по своей форме, она обнаружена у всех позвоночных, начиная от рыб и кончая млекопитающими. Расположение вилочковой железы у млекопитающих вариирует.

Эта железа у некоторых видов лежит внутри грудной полости за грудиной, у других имеет грудной и шейный отделы, а у третьих расположена только в шейной области.

Сведения об ее функции еще далеко не достаточны. Предполагают, что она выделяет гормон, стимулирующий рост.

Наивысшей степени развития зобная железа достигает приблизительно ко времени наступления половой зрелости, и у человека с этого времени начинается процесс ее инволюции.

При удалении зобной железы у растущих животных наблюдается нарушение роста костей и ненормальное развитие половых функций.

Как показывают гистологические исследования, зобная железа играет роль и в кроветворении.

Так, при удалении зобной железы эритроциты крови, а особенно лимфоциты, численно уменьшаются, вязкость крови снижается. Обрат явления наступают при гипертрофии железы.

Часто задаваемые вопросы:

Нет, не у всех. У некоторых рыб, например у карповых, желудок отсутствует.

В этом случае функции желудка (переваривание белков) выполняет передний отдел кишечника, который имеет особое строение.

Пилорические придатки — это слепые мешковидные выросты, расположенные на границе желудка и кишечника у многих видов рыб.

Они значительно увеличивают площадь поверхности для всасывания питательных веществ и секреции пищеварительных ферментов.

Зубы у рыб в первую очередь служат для удержания добычи и её проталкивания в глотку.

У некоторых хищных видов зубы очень острые и помогают разрывать пищу.

У других рыб, питающихся моллюсками или ракообразными, зубы могут быть тупыми и массивными, чтобы раздавливать панцири.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.