В переднем своем отделе позвоночник переходит в образование, наиболее характерное для всех представителей рассматриваемого подтипа, — в череп.

При общей грубой ориентировке череп можно легко разделить на два отдела:

- Череп осевой, служащий продолжением главного осевого скелета и защитой для мозга.

- Череп жаберный (висцеральный), представляющий скелет передней части кишечника и состоящий из ряда висцеральных (жаберных) дут, из которых передние изменяются в органы захвата пищи (в челюсти), а остальные обычно поддерживают жабры.

Развитие черепа рыб

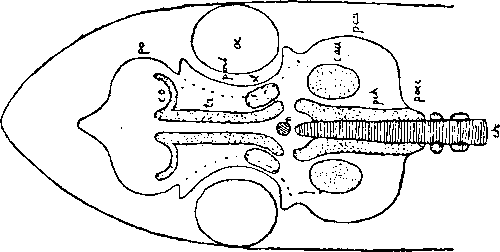

Рассмотрим в первую очередь в кратких чертах развитие осевого черепа. Он закладывается у зародыша в виде удлиненных околохордовых хрящей (парахордалий), лежащих по бокам хорды (рис., pch).

Впереди упомянутых хрящей намечается другая пара, носящая наименование черепных балок (трабекул, рис., tr).

Развитие хряща для будущего черепа идет неравномерно, но в скелетогенной мезодерме образуются определенные строго локализованные сгущения хряща.

Откуда берет начало дальнейшее разрастание хрящевого черепа.

По месту своего положения парахордалии лежат под задним отделом развивающегося головного мозга и образуют так называемую хордальную часть черепа.

На границе между парахордалиями итрабекулами расположена характерная подмозговая железа (гипофиз), впереди которой начинается прехордальнай часть черепа (рис.).

Рис. Расположение хрящевых закладок в черепе акулы. Вид со спинной стороны. Закладки обведены контурами черепа и головы взрослого животного.

иса — слуховая капсула; ch — хорда; со — обонятельная капсула; h — гипофиз; ос — глаз; сап — слуховая, ро — обонятельная, росс — затылочная, porb — глазничная области черепа; pch — парахордалий; si — боковые хрящи; tr — трабекулы.

По происхождению хорда, отдел черепа можно рассматривать как часть осевого скелета, изменившегося сообразно усложненным функциям.

Что касается прехордального отдела, то это новообразование обусловлено развитием сложно дифференцированных органов чувств.

Дальнейшее развитие черепа рыб

Дальнейшее формировании черепа складывается приблизительно следующим образом.

По бокам передней частей парахордалий явно намечаются особые слуховые хрящи, развивающими в слуховые капсулы, сливающиеся с околохордовыми хрящами (рис., саи).

Заметные хрящевые образования лежат теперь и около трабекул. Здесь мы находим закладку обонятельных капсул (в виде выростов черепных балок) и капсул зрительных (рис., ос).

Последние, волокнистые или хрящевые, не соединяется с черепом, что обусловливается подвижностью глаз (рис.).

При дальнейшем развитии черепа происходит слияние околохордовых хрящей и черепных балок в одну непарную основную пластинку, подстилающую и защищающую снизу головной мозг.

В этой пластинке долго, а иногда и пожизненно, остается непарное отверстие, в котором расположен упомянутый выше гипофиз.

Череп постепенно приобретает свой характерный облик: разрастаются и поднимаются его боковые стенки, образуется крыша.

Появляется отвесно поставленная продольная перегородка, разграничивающая обонятельную область.

В сформировавшемся молодом черепе, состоящем из хряща, можно различить следующие отделы:

- Затылочный, развившийся из околохордовых хрящей; в этом отделе имеется большое отверстие (foramen occijpitale magnum), через которое головкой мозг соединяется со спинным.

- Слуховой, получившийся от слияния с парахордалиями слуховых капсул.

- Сжатый с боков глазничный отдел, за которым следует сильно вздутый.

- Обонятельный. Добавим, что в стенках черепа видны отверстия для выхода головных нервов.

Структура осевого черепа

Различают два основных типа структуры осевого черепа. В черепах первого типа стенки глазниц сильно раздвинуты и между ними продолжается мозговая полость черепа.

К подобному платибазальному типу принадлежат черепа круглоротых, акул, амфибий.

В противоположных по строению тропибазальных черепах стенки глазниц сильно сближены и мозговая полость здесь совершенно вытеснена.

Так построены черепа костистых рыб, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

В заключение следует добавить, что в хрящевом черепе его крыша, разрастающаяся над мозгом, почти никогда не бывает полной.

Обычно относительно значительная часть ее не охрящевает и остается лишь затянутой перепонкой из соединительной ткани.

Такие перепончатый пространства в черепной крыше носят наименование фонтанелей.

Иногда они (дополнительно прикрываются кожными костями, дающими надежную защиту верхнему своду черепа.

Жаберный или висцеральный череп

Висцеральный череп, к рассмотрению которого мы переходим, развивается совершенно независимо от основного.

В противоположность последнему в структуре жаберного черепа наблюдается метамерия в расположении его частей.

Жаберный череп слагается из ряда висцеральных (жаберных) дужек, разделенных между собой висцеральными (жаберными) щелями.

У черепных позвоночных, за исключением лишь одних круглоротых, передние жаберные дужки изменены в челюстные дуги (рис.2, am, a. hy, а. br).

Каждая половина челюстной дуги подразделяется на верхний и нижний отделы.

Первый из них представляет различно развитую верхнюю челюсть, или небноквадратный хрящ (palatoquadratum), второй, служащий нижней челюстью, называется меккелевым хрящом (cartilago Meckelii).

Задние концы каждой верхней челюсти называются квадратными хрящами; они образуют на своих нижних поверхностях сочленовные головки для соединения с соответствующей половиной меккелева хряща.

Итак, каждая непарная челюсть происходит от соединения парных хрящевых частей.

Вторая жаберная дужка преобразуется в подъязычную дугу, причем с каждой стороны она распадается на два отдела:

- Верхний слагается из подъязычно-челюстного, или гиомандибулярного, хряща.

- Нижний — из подъязычного, или гиоидного.

Непарный нижний элемент описываемой дуги — basyhiale — поддерживает язык.

Типы соединений челюстей с черепом у рыб

Важно отметить, что у некоторых рыб верхние концы каждого подъязычно-челюстного хряща причленяются к соответственной слуховой части черепа.

А нижние отделы описываемых хрящей соединяются с челюстями, другими словами, подъязычно-челюстной хрящ берет на себя роль подвеска челюстей к черепу.

Рис 2. Схема скелета низшего позвоночного (рыбы).

Мы видели, что в некоторых черепах таким подвеском для нижних челюстей служат квадратные хрящи (см. выше).

На основании наличия того или иного типа сочленения с черепом челюстного аппарата различают:

- Черепа аутостилические, у которых челюстные дуги сами соединяются с черепом при помощи квадратных хрящей.

- Черепа гиостилические, у которых роль подвеска челюстей принимают на себя подъязычно-челюстные хрящи.

- Иногда наблюдается амфистилическое соединение, когда челюсть прикрепляется к черепу одновременно при помощи подъязычно-челюстного и квадратного хрящей.

Строение жаберных дужек рыб

За двумя парами столь резко измененных жаберных дуг расположены настоящие жаберные дужки, число которых у разных представителей вариирует.

У наиболее примитивных форм (круглоротые и примитивные акулы) число дужек достигает 7 пар, обычно же оно равно 5 парам.

Каждая половина жаберной дужки разделяется на легко различимые хрящевые, или костные, отрезки.

Рассматривая половину жаберной дужки, мы намечаем сверху:

- Глоточно-жаберную часть (pharyngo-branchiale).

- Верхнежаберную (epi-branchiale).

- Среднежаберную (cerato-branchiale).

- Нижнежаберную (hypo-branchiale).

По нижнему краю половины жаберных дужек скреплены небольшими хрящиками (basi-branchiale, или copula).

В результате подобного строения вся жаберно-глоточная область представляет как бы корзину.

Расширяющуюся вместе с глоткой во время заглатывания воды и снова спадающуюся при окончании этого процесса.

Конечности рыб

Подробное описание строения конечностей позвоночных будет сделано в очерках отдельных классов.

В простейшем случае скелет непарных конечностей, например, непарных плавников у рыб, слагается из одного ряда хрящевых плавников лучей поддерживающих плавники.

Следует указать, что плавниковые лучи (рис.34,) у некоторых форм окостеневают, у других же дополняются сравнительно большим числом кожных плавниковых лучей, состоящих то из рогового, то из косоного вещества.

Эти плавниковые лучи принадлежат к частям наружного скелета.

Парные конечности рыб поддерживаются плавниковыми лучами, которые своими нижними частями соединены с хрящевыми или костными основаниями (базалиями).

Парные конечности наземных позвоночных в типичном строении несут пятипалые ступни и состоят из целого ряда характерных костей, связанных о поясами конечностей (передним и задним).

Полость тела и ее подразделение рыб

Полость тела выстлана брюшиной, состоя щей из наружного соединительнотканного и мускульного слоя и внутренней поверхности, одетой целомным эпителием.

Различают два слоя (листа) брюшины:

- Наружный, одевающий стенки целома.

- Внутренний, облекающий внутренние органы.

Благодаря наличию листов брюшины полость тела часто разделяется на отделы.

Так, например, у рыб мы различаем ясно выраженную брюшную область целома содержащую внутренние органы, и отделенную от нее сердечную область, называемую околосердечной сумкой.

У млекопитающих наличие особой отвесной к продольной оси туловища мускульной перегородки (диафрагмы) разделяет полость тела на отделы внутренностный и легочно-сердечный.

Статья на тему Развитие черепа рыб

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.