Насекомоядные (Insectiyora)

Внешний вид насекомоядных весьма различен у разных семейств. Наряду с изящными древесными тупайями или наземными прыгунчиками, в число представителей этого отряда входят неуклюжие, коротколапые кроты, колючие ежи, ничтожные по размерам землеройки. Следует указать, что мелкие размеры—примитивный признак у млекопитающих. Такие формы, как крошечная землеройка (Sorex tscherskii) и белозубка-малютка (Suncus etruscus), длина тела которых едва достигает 4 см, представляют самых мелких млекопитающих.

Географическое распространение насекомоядных

Распространены по всему земному шару за исключением Австралии и большей части Южной Америки. Теперь живущих форм насчитывается: 2 подотряда, 88 родов и до 926 видов и подвидов.

Классификация насекомоядных

К подотряду Menotyphla принадлежат формы, характеризующиеся длинным сращением (симфизом) лобковых костей; орбита отделена от височной ямы по крайней мере заднеглазничными отростками скул; имеется слепая кишка. Первое семейство этого подотряда составляют тупайи (Tupajidae), похожие на маленьких остромордых белок. 88 видов и подвидов распространены в. восточной области. Ведут древесную жизнь. Ко второму семейству прыгунчиков (Macroscelididae) относятся наземные формы, по внешнему виду напоминающие тушканчиков; мордочки этих животных заканчиваются хоботками. Из 65 видов и подвидов 63 распространены в эфиопской области и только 2 в палеарктической. Встречаются на голых каменистых равнинах; ведут дневную жизнь; питаются насекомыми; отличаются робостью и быстротой движений.

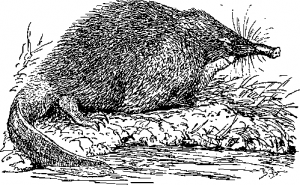

Рис. Крот.

К подотряду Lipotyphla принадлежат насекомоядные, характеризующиеся отсутствием симфиза между лобковыми костями, или симфиз образуется эпифизами этих костей. Орбита совершенно не отделена от височной ямы. Слепая кишка отсутствует. Надсемейство щетинистых ежей (Centetoidea) представлено 17 формами, распространенными в Мадагаскаре. Характеризуются отсутствием хвоста, большими нижними клыками, поздним развитием четвертого ложнокоренного (сходство с Marsu]pialia). У танрека (Centetes ecaudatus) спину покрывают иглы и щетинистые волосы; настоящие иглы до 1 см длиной встречаются лишь в области зашейка. Держится в гористых местах, покрытых зарослями кустарников; живет в норах; деятелен ночью. К упомянутому надсемейству принадлежит также характерное подсемейство выдровых мадагаскарских землероек (Potamogalinae). Довольно крупные животные, длина тела которых без хвоста около 30 см. Лапы лишены плавательных перепонок и моторным органом для плавания служит длинный мускулистый, одетый мехом хвост. На Больших Антильских островах встречаются два вида особого семейства щелезубов (Solenodontidae), характеризующиеся сильным короткошейным туловищем, удлиненным хоботом, крепкими и длинными когтями на передних лапах. Тело одето щетиной. Держатся в горах, ведут ночную жизнь; пронзительный голос напоминает свист какой-то птицы. Пойманную добычу (насекомых, мелких рептилий) ще л е зуб р а з ры вает крепкими когтями.

К надсемейству златокротов (Chrysochloroidea) принадлежит 6 родов с 29 средне- и южноафриканскими видами и подвидами. Передние конечности златокротов не расширены, как у настоящих кротов, но имеют очертания как бы суженных заступов вследствие огромного развития третьего пальца, вооруженного сильным когтем. Глаза покрыты волосатей кожей; хвоста нет; морда с ороговевшим концом. Волосы с красивым зеленовато-металлическиь блеском. В садах Капской колонии часто встречается южноафриканский златокрот (Chrysochloris aurea).

Большое надсемейство ежей (Erinaceoidea) содержит два семейства и 10 родов. К первому семейству принадлежит 8 форм крысиных ежей, или гимнур, встречающихся

в восточной области. Они характеризуются примитивными признаками: отсутствием игол, рыльцем, вытянутым в длинный хоботок. Настоящая г и м н у р a (Echinosorex gymnura), напоминающая своим видом большую крысу, распространена на Суматре и Борнео. Этот довольно редкий зверек живет под корнями деревьев, питается насекомыми. К семейству настоящих

Рис 2. Выхухоль

ежей принадлежат 6 родов с 68 формами, из них 49 распространены в палеарктической области, 12 в эфиопской и 7 в восточной. Характеризуются покровом колючих игол и способностью свертываться в шар благодаря наличию сильной кольцевой подкожной мускулатуры. К центральному роду относится обыкновенный еж (Erinaceus europaeus). Живет в сухих местах леса и кустарников, питается мелкой животной добычей (насекомыми, червями, мелкими позвоночными). Истребляет ядовитых змей (гадюк), причем на ежа почти совершенно не действует змеиный яд. Через 7 недель после спаривания самка родит от 3 до 8 слепых детенышей, тело которых покрыто мягкими белесыми иглами.

Особенно велико надсемейство землероек (Soricoidea), к которому относятся 2 семейства и 11 подсемейств. Настоящие кроты (Talpidae; рис.) отличаются очень широкими пятипалыми передними конечностями, вооруженными сильными тупыми когтями, заметен шестой (добавочный) палец (os falciform е). Мех бархатистый, тело вальковатое, глаза недоразвитые. Обычный крот (Talpa europaea) копает длинные подземные галлереи, вредит садам и лугам. Питается насекомыми и земляными червями. Самка родит молодых обычно два раза в году. Имеет большое промысловое значение.

Прекрасным мехом отличается выхухоль, или х о х у л я (Desmana moschata; рис. 2), живущая в бассейнах Волги, Урала, Дона и Днепра. Прекрасно приспособлена к водной жизни; характеризуется наличием хвостовых мускусных желез, открывающихся многочисленными отверстиями на нижней части корня хвоста. Имеет промысловое значение.

Мелкие мышевидные землеройки (сем. Soricidae), в составе которых насчитывается более 570 видов и подвидов, распространены главным образом :в эфиопской, неарктической и палеарктической областях. Отличаются отсутствием скуловых дуг, кольцевидным строением os tympanicum, W-образными вершинами коренных зубов. Землеройки обитают преимущественно в сырых и влажных местах, ведут ночную и сумеречную жизнь. Очень хищны; если вместе с землеройкой в ловушку (зарытое в землю ведро) попадаются лягушки и мышевидные грызуны, маленький хищник загрызает этих животных и обычно частично съедает. В нашей среднеевропейской фауне особенно обычна лесная землеройка (Sorex araneus) и водяная землеройка или ж у т о р a (Neomys fodiens), характеризующаяся красивым бархатисто-черным тоном спины и серебристо-белым брюшком.

Статья на тему Насекомоядные

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.