Биология птиц

Тока у птиц

Следует отметить, что самцы турухтанов прилетают весной значительно раньше самок и тотчас же начинают свои турниры. Это показывает, что драки описываемых куликов нельзя толковать как состязания из-за самок. Самцы затевают свои драки при всяком случайном столкновении между собой. Можно наблюдать, например, за мирно сидящим и кормящимся обществом этих нарядных куличков, но вот стайка, чем-то испуганная, снялась и перелетела на ближайшую отмель; при посадке на новое место, естественно, начинается энергичное движение птиц, причем сейчас же вспыхивает драка между самцами.

Характерные тока тетеревов и глухарей описаны нами выше. Добавим здесь, что глухарь в тот момент, когда издает после пощелкивания свою трель—«стрекотание», как бы на несколько мгновений перестает слышать и видеть окружающее, и к певцу в течение коротких моментов трели можно быстро подходить, «подскакивать», как говорят охотники. Как только глухарь смолк или примялся за «щелканье», он сразу делается чутким и осторожным. Песня нашего глухаря тиха; в тихую весеннюю зорю это своеобразное пение слышится только шагов за 200. Песня восточносибирского глухаря (Tetrao parvirostris) значительно громче. Его щелканье Е. В. Козлова (1930) сравнивает со звуками кастаньет.

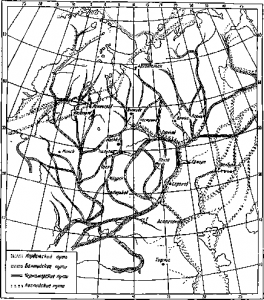

Рис. Схема направлений перелетов преимущественно водоплавающих птиц в Европейской части СНГ.

Интересно токование козодоя. Эта птица усаживается на какой-нибудь древесный сук и начинает бесконечную дребезжащую трель, которая заканчивается оригинальными свистящими звуками. Перестав петь, козодой взлетает и громко хлопает своими крыльями. Эти удары крыльев слышатся далеко. Маховые перья козодоя мягкие, и тем более удивительна способность птицы столь громко хлопать крыльями. Этой способностью обладают в период тока и многие совы.

Ток дневных хищных птиц выражается в учащенных криках, а также в воздушных эволюциях. Так, например, самец подорлика в весенний период поднимается высоко в воздух, усиленно кричит, кувыркается, а затем с большой быстротой спускается по косой линии с сильным свистом крыльев к сидящей у гнезда самке.

У некоторых птиц во время тока основной звук не голосовой. Так, бекас поднимается высоко в воздух, а затем резко спускается вниз при полуоткрытых крыльях. Вероятно, вследствие вибрации крайних рулей раскрытого веером хвоста, а также прохождения сильного воздушного тока между концами маховых и рулями, получается громкий, протяжный, дребезжащий звук, вроде характерной трели. Охотники называют эти звуки «блеянием», В заключение нашего очерка тока опишем его проявление у лирохвоста (Menura superba). Эта птица токует на открытых площадках среди леса.

В это время самцы предаются особым танцам: то наскакивают друг на друга, то расходятся, описывают круги, прыгают. Огромные хвосты то опускаются то расправляются во всей их своеобразной красоте. Иногда лирохвост просовывает голову сквозь свой лирообразный хвост, принимая особенно странную позу. Все время он издает мелодичный свист и пение, подражающее остальным лесным птицам.

Гнездостроение у птиц

У птиц мы можем видеть самые разнообразные виды гнездостроения: от примитивных до крайне сложных строек. У некоторых видов гнездо совершенно не строится. Так, самка упомянутого выше куличка-галстушника откладывает 4 яичка прямо на песок и гальку отмели. Яйца прекрасно подходят к фону окружающей обстановки и, благодаря отсутствию гнезда, почти незаметны среди мелкой гальки.

Прямо на хвою или сухие листья откладывает яйца самка козодоя, пользуясь иногда легкой впадиной почвы или ямкой. Относительно примитивна гнездовая стройка пингвинов, состоящая из гальки, рыбьих косточек, камней. У некоторых видов это сооружение принимает более законченный характер. Наконец, известны пингвины, роющие значительные гнездовые норы (см. выше). Что касается гнездовых нор, то они встречаются у многих видов нашей фауны. Например, у зимородков, иногда у сизоворонок, постоянно у щурок, береговых ласточек. Для береговых ласточек подобная земляная работа в глинисто-песчаном обрывистом берегу речки представляет значительный и кропотливый труд. Целый ряд птиц гнездует в дуплах (совы, дятлы, удоды, сизоворонки, многие мухоловки, голуби и др.).

Относительно примитивные открытые гнезда строят дневные хищники. Самое гнездо слагается из сухих ветвей и сучьев и лишено углубления, лотка. Очень просты гнезда серых мухоловов. Стройка слагается из конских волос и перьев; этот мягкий материал выстилает углубление в расщепе какого-нибудь сука. Значительно лучше устроены гнезда славок и камышовок, отличающиеся глубиной лотка. Очень хорошо гнездо пеночки-пересмешки; тщательная стройка сооружается преимущественно на березах и снаружи оплетается березовой корой; весьма искусное гнездо строит зяблик из мха и лишайников. У нас на юге (в низовьях Волги), в Предкавказье, во многих местах Закавказья, в Туркестане относительно обыкновенен маленький ремез (Remiza pendulina), близкий родич синиц. Парочка ремезов строит гнездо в виде колбы с округлым боковым отверстием, пользуясь для стройки пухом ив, тополей, чакана. Плотно скрепленные пуховые комки образуют в стенках гнезда как бы светлый войлок, а само гнездо подвешивается к тонкой гибкой ветви ивы на жгуте, оплетенном птичкой крепкими волокнами. Зачастую гнездо висит над водой. Естественно, что такая постройка, колеблющаяся на гибких ветках, недоступна для хищников. Большой интерес представляют гнезда африканских ткачиков. Каждое из них имеет вид реторты с отверстием, помещающимся внизу. Чтобы яички и птенчики не выпадали, около входа имеется явный перехват в виде кармана, где расположен самый лоток. Подобные гнезда устраиваются колониями, иногда по нескольку сот на одном дереве. У общественного африканского ткача значительная колония птичек (до 300 особей) строит особый зонтообразный навес, под которым размещаются висячие гнезда отдельных парочек.

В заключение нашего очерка гнездовых строек опишем крайне сложное гнездовое сооружение у молотоголовой или сумеречной цапли Африки и Мадагаскара (Scopus umbrella). Огромное шаровидное гнездо этой птицы сделано из сучьев и глины и помещается в развилке древесных сучьев. Оно настолько прочно, что выдерживает вес человека. В гнезде имеются три камеры, сообщающиеся между собой узкими проходами. Самая задняя камера служит для откладки яиц.

Из специальных строек, не сложных по структуре, можно упомянуть о вышеописанных пловучих гнездах чомг, гагар, лысух, а также гнездовых кучах сорных кур.

Численность кладки весьма вариирует у разных птиц. У большинства птиц скорлупа яиц окрашена. Одноцветные яйца мы находим у следующих категорий пернатых: 1) у птиц, которые прикрывают гнезда, временно покидая их; так поступают гагары, куропатки, фазаны; прикрытие яиц у гагар вскоре ведет к сильному загрязнению яйцевой скорлупы, которая становится грязно-пятнистой; 2) у птиц, очень крепко сидящих на яйцах и почти не покидающих их в период насиживания, например, у болотной совы, у исполинского белонога; 3) у голубей, которые первоначально, повидимому, все гнездились в дуплах или в расщелинах скал; у современных птиц, гнездующих в дуплах; 4) у цапель, фламинго, пеликанов, бакланов; эти птицы гнездуют колониями и потому имеют возможность коллективно отгонять от своих гнездовых мест различных хищников.

Насиживание

У некоторых птиц самцы, оплодотворив самку, вскоре бросают ее и не принимают никакого участия в заботах о гнездовании и в уходе за будущим потомством. У некоторых моногамных птиц яйца насиживает лишь одна самка (у птицы-носорога, у альбатроса). У других происходит правильное чередование. Самка страуса насиживает, например, днем, самец—ночью. У данной птицы это явление имеет и более глубокий смысл: коричнево-пятнистое оперение самки сливается с фоном окружающей обстановки, среди которой был бы хорошо виден контрастно окрашенный самец (белые и черные тона). У нанду и эму высиживают яйца только самцы. У большинства воробьиных птичек насиживают как самец, так и самка. Самец лебедя не занимается высиживанием, но держится поблизости от гнезда и при нужде защищает свою подругу.

Защита родителями своих птенцов

У многих птиц отмечается очень большая привязанность к своим птенцам. Так, например, у разных куликов (галстушника, песчанок и др.) самка отводит от своих птенцов, притворяется сильно раненой, ложится, полураспуская крылышки, откидывая голову и слегка закрывая глаза. То же иногда делают утки: они летят над землей, отводят от птенцов собаку, поминутно опускаясь, словно сильно раненые. Многие воробьиные птички усиленно защищают птенцов, бросаясь на человека и подлетая к нему в упор. Так поступает, например, маленькая и, казалось бы, совершенно беспомощная серая мухоловка.

Активную и сильную защиту оказывают хищные птицы. Так, крупные орлы могут быть даже опасны для человека, взбирающегося к гнезду с молодыми. Так же иногда решительно нападают на человека крупные соколы, например, сокол-сапсан, балобан. Интересно указать, что вороватый хищник тундры, песец, избегает подходить к району, занятому гнездовьем сапсанов. Смелые птицы летят навстречу песцу, бьют его сразлета и гонят далеко прочь.

На основании приведенных фактических данных можно видеть, что у многих птиц родительский инстинкт ярко выражен. В условиях искусственных, в неволе, этот инстинкт может совершенно исчезнуть или извратиться. Так, например, одна из старых птиц ястреба-тетеревятника продолжает таскать

корм птенцу даже тогда, когда другая старая птица и часть птенцов перебиты и оставшийся в живых ястреб был несколько раз неудачно стрелян. В то же время самка этого ястреба, пойманная вместе с птенцами и посаженная в клетку, обычно, несмотря на обильный корм, душит и поедает своих детей.

Черты общественной жизни у птиц

В ряду рассмотренных нами позвоночных животных впервые у птиц мы встречаемся с явлением хорошовыраженной общественности. Приведем несколько примеров. На островах южного полушария, например, на острове Тристан-да-Кунья, бок-о-бок гнездятся пингвины (Catarrhactes chrysocome), желтоклювые альбатросы (Diomedea culminata), различные чайки и большие хищные поморники (Stercorarius an tare ticus). Хищники никогда не трогают своих ближайших мирных соседей. Подобные картины можно зачастую видеть и на нашем севере. Так, сокол-сапсан никогда не трогает гнездующих рядом с ним гусей, которые, напротив, как бы охраняются сапсаном, отгоняющим от своего гнезда таких деятельных хищников, как песец. В колониях серых цапель и квакв часто гнездуют степные кречеты. Особенно любопытны поселения воробьев в непосредственной близости с гнездами хищных птиц. Так, воробьи целыми колониями устраивают свои гнезда по краям огромных гнездовых строек орлов (степного орла, могильника и др.). В б. Воронежской губ. в долине р. Битюга я наблюдал, что вблизи гнезда орла-могильника на том же дереве помещались гнезда чернолобого сорокопута и горлицы. Орлы никогда не трогали своих докучливых соседей—воробьев, иногда шнырявших под ногами у могучих хищников.

Очень большое значение для жизни данного вида имеют коллективные гнездовья. Ястреб старается близко не подлежать к колонии дроздов-рябинников: хищнику докучает и портит охоту отчаянная тревога у дроздов, своими громкими криками предупреждающих всех птиц о появлении опасного для них ястреба. Аналогичные наблюдения можно сделать в колониях чаек и крачек. Особенно энергичны последние: с быстрого разлета, по косой дуге, бросаются они на нарушителя покоя и наносят налету удар своим тонким острым клювом; при этом они отчаянно кричат. На островах Приморского заповедника (на Украине) X. С. Вейцман наблюдал, как стая около 300 крачек преследовала и била старую самку ястреба-тетеревятника, неосторожно подлетевшую к колонии крачек. Ястреб несколько раз перевертывался в воздухе и отбивался когтями; перья из хищника так и летели от непрерывных ударов крачек. Крачки угнали тетеревятника далеко в открытое море и, как полагает Вейцман, забили до смерти. Близ описываемой колонии крачек мирно жили болотные совы; птицы не ссорились, пока не вывелись молодые крачки. Вскоре несколько птенцов было растерзано и съедено совами; после этого крачки, сильно потрепав сов, совершенно прогнали их с островов.

На этих примерах мы имеем ясное проявление взаимной помощи, изученной у животных Кропоткиным, показавшим большое значение этого явления, как одного из факторов эволюционного процесса.

Черты общественной жизни особенно ярко проявляются во время периодических миграций у птиц.

Состав данной орнитофауны

Данная орнитофауна слагается из птиц различных категорий. Так, в нашей средней полосе, например, в Московской области, насчитывается относительно мало птиц, постоянно придерживающихся (и зимой и летом) одного и того же района. Таких оседлых видов можно насчитать из всего состава около 20%. Строго говоря, каждый оседлый вид совершает хотя бы незначительные кочевки и, конечно, не придерживается с полной консервативностью избранного района. К оседлым видам подмосковной фауны мы относим: домашних голубей, воробьев, сорок, галок, рябчиков, тетеревов, глухарей, лесную сову, ястреба-тетеревятника. Главный состав рассматриваемой орнитофауны слагается (около 60—65%) из летующих птиц. К ним относятся многочисленные воробьиные птички (зяблики, коноплянки, мухоловки, трясогузки, пеночки, славки, камышовки, дрозды ими. др.), которые своими разнообразными голосами и пением столь оживляют жизнь нашей весенней природы.

Следующую достаточно заметную категорию (около 17%) составляют перелетные птицы; они—временные недолгие гости нашей фауны; весной они стремятся в область своих северных гнездовий, а осенью показываются у нас, улетая далее на юг. К перелетным видам подмосковной .фауны принадлежат: гуси, лебеди, северные чайки, многие кулики (например, песочники, чернозобики и др.), северные виды уток. Поздней осенью и зимой у нас появляются кочевые зимующие птицы. К этой группе мы относим обитателей как северной тайги (свиристелей, щуров, серых сорокопутов), так и тундры (мохноногих сарычей, пуночек и—в качестве редкой гостьи крупную белую полярную сову). Учитывая общий состав орнитофауны, необходимо иметь в виду некоторый элемент залетных птиц. Это случайные, далеко не регулярные пернатые гости; поэтому процентный состав их в общей сумме невелик (около 5—7). Так, в виде особой редкости в подмосковной фауне появляется полярная кайра— океаническая птица, гнездующая на обрывистых скалах островов Полярного моря. Отмечается появление некоторых восточных форм, например, длинноклювой сибирской ореховки. Повидимому, эта обитательница сибирских лесов показывается у нас в годы неурожая кедровых орехов в своей далекой родине. В очень редких случаях мы отмечаем в нашей относительно скромной орнитофауне таких ярких, красивых птичек юга, как золотистые щурки. Особенно любопытно появление пустынной птицы саджи, обитательницы казахстанских степей и среднеазиатской пустыни. В некоторые годы саджа появлялась в весьма значительном количестве и достигала Западной Европы, например, Великобритании. Такими годами миграции саджи были 1888, 1908, 1918 гг.

Каждый вид летующей птицы имеет свои относительно постоянные сроки прилета и отлета, которые колеблются в определенных пределах в зависимости от состояния погоды. Ранее других пернатых показываются у нас грачи; в хорошую весну они появляются в первые теплые дни марта. Несколько позднее, когда на полях кое-где зачернеют проталины, можно слышать серебристую песню жаворонка, далее начинается пролет северных уток и появляется гнездующие у нас виды; леса оживают от песен зябликов. Как правило, первыми из воробьиные показываются зерноядные птички, значительно позднее—насекомоядные. Прилет завершают маленькие, невзрачные, но хорошо поющие камышовки, лучшие летуны—стрижи, появляющиеся под Москвой нормально около 14 мая, и желтые красивые иволги, самцы которых дают знать о своем появлении мелодичным громким флейтовым свистом.

Наблюдения орнитологов показали, что у многие видов птиц линии, соединяющие на карте точки одновременного прилета особей данного вида, приблизительно соответствуют весенним изотермам.

По своей растянутости осенний отлет много продолжительнее интенсивно проходящего весеннего прилета. Весной мощный инстинкт размножения неудержимо тянет птиц на север; осенняя миграция проходит нередко вяло, с остановками. Птицы, прилетевшие к нам весной позднее других, раньше их пускаются и в обратный путь. Так, например, стрижи улетают из подмосковных местностей уже около 10—14 августа.

Интересно указать, что в очень мягкие зимы небольшое число летающих птиц остается на зимовку; подобные явления наблюдались для зябликов, дроздов, грачей, уток.

Расселение птиц

Орнитофауна не остаемся строго неизменной, но претерпевает определенную эволюцию. Наряду с описанными периодическими переменами в составе данной орнитофауны можно обметить более медленные процессы расселения птиц, постепенно увеличивающих область своего географического распространения. Так, на памяти натуралистов произошло расселение красивой и пестрой овсянки-дубровника, коренная родина которой—Восточная Сибирь и Северный Китай. В 60-х годах XVIII столетия русский академик Паллас обнаружил эту птичку за Уральским хребтом. С этого времени продолжалось расселение дубровника; теперь он местами нередок и распространен спорадическими колониями по р. Оке (в б. Московской губ.) и достиг уже б. Смоленской губ. Каждую весну дубровники прилетают на места своих западных гнездовий из пределов Восточной Сибири и снова улетают на восток по окончании гнездовья. Каждой парочке птичек для того, чтобы попасть на места гнездовий, приходится проделывать длинный и утомительный путь не менее 10 000—11 000 км. У нас дубровники появляются очень поздно—в конце мая—и уже через два месяца, закончив гнездовые дела, пускаются в обратный путь. Подобно дубровнику расселяется с востока на запад сибирская зеленая пеночка, ещё лет двадцать назад исключительно редкая под Москвой, а теперь ставшая обычной летней гнездящейся птичкой. Расселяются не только восточные виды на запад, но некоторые формы и в обратном направлении. Так, постепенно расширяют область своего распространения на восток: мухоловка белошейка, сова-сипуха, малый подорлик и др.

На большинстве этих примеров мы можем установить одну общую закономерность: для многих птиц пути перелета служат также и путями расселения в определенной местности. Однако безоговорочно к этой проблеме невозможно подходить; иногда мы имеем вторичное изменение миграционного пути, который идет уже по иному направлению, чем первичный путь расселения. Так, например, рыжегорлый конек, куличок, воробей, лапландский веретенник, заселявшие Северную Европу с востока, совершают осеннюю миграцию на юг.

Перелетные пути птиц

Во время своих миграций птицы летят в определенных направлениях по пролетным путям. Многие виды совершают свои странствия как бы распыленно, «широким фронтом», сохраняя лишь общее направление миграции. Так летят жаворонки, трясогузки, коньки, пеночки, зяблики и др. Для многих видов в миграционном движении характерно наличие определенных пролетных путей (рис.1). Они ориентируются по речным долинам, пересекают горы по ущельям. Пролетные пути нельзя считать «дорогами пролета» в полном смысле этого слова: эти дороги слагаются из линий пролета множества особей, летящих по приблизительному общему направлению. Ширина подобных путей колеблется от нескольких километров (в горных ущельях) до 100—500 км.

Методика изучения пролетных путей

За последние годы изучение пролетных путей, сильно продвинулось вперед, благодаря новому методу кольцевания птиц. При этом пойманной птице надевают на плюсну особое алюминиевое кольцо, слегка сжимают его и затягивают перегибающиеся края. После этого птицу отпускают на волю. На кольце имеется штамп учреждения, номер и год кольцевания. При массовом применении описываемого метода можно придти к интересным практическим и теоретическим результатам. Кольцевание широко применяется в Америке, Западной Европе и у нас, помогая устанавливать пролетные дороги различных птиц.

Так, например, для вальдшнепа обнаружились следующие пролетные дороги: 1) из Скандинавии на юго-запад через Северное море, Германию и Францию; 2) из северной части Восточной Европы через Германию и Южную Францию; 3) из северной части Восточной Европы через Австрию и Венгрию к побережью Средиземного моря; 4) из Восточной Европы на запад через Бельгию и Англию; 5) из Богемии на Корсику; 6) из Англии в Южную Францию и на Пиренейский полуостров.

Стало очевидным, что вальдшнепы, имеющие общую родину, т. е. обитающие в одном районе, летят на зимовки различными путями. Вполне вероятно, что эти биологические особенности передаются по наследству комплексу определенных особей. Далее удалось вполне определенно установить, что место гнездовья одних особей данного вида может служить зимовьем для других. Например, взамен улетающих из Англии на юг вальдшнепов появляются странники с севера нашей страны, которые зимуют в Великобритании.

Метод кольцевания дает возможность обнаружить некоторые детали по биологии, которые без применения этого метода оставались бы совершенно неясными. Так, теперь можно считать доказанным, что наши серые вороны (подмосковные и более северные) принадлежат к перелетным птицам; они направляются на зимовье на юго-запад в область Рейна и в Северную Францию. Держащиеся у «нас зимой серые вороны в большинстве своего состава не аборигены, а кочевники севера (например, из Финляндии).

Кольцеванием выяснено, что многие птицы с постоянством возвращаются к старым местам гнездовий (эти наблюдения сделаны над белым аистом, ласточками и многими другими видами).

Расположение стай пролетных птиц

Хорошо известен правильный строй пролетных птиц, например, журавлей, гусей, уток, располагающихся во время своих миграций в две линии, перекрещивающиеся между собой под углом. Во время воздушного путешествия птицы постоянно перестраиваются в зависимости от течений ветра. Совершенно неверно ходячее утверждение, что птицы выстраиваются клином, чтобы легче рассекать воздух. Расположение пролетных птиц фигурой клина нельзы уподобить цельному физическому телу, например, клинообразному носу корабля. В подобной стае каждая особь летит как бы обособленно, отдельно рассекая воздух. Правильное распределение птиц не дает волнам разреженного воздуха, текущим из-под взмахов крыльев, мешать полету смежных особей. Мелкие воробьиные птички зачастую летят сплошной кучной стаей: их небольшие крылья относительно слабо колеблют воздух. Дело в том, что чем крупнее птица, тем сильнее крылья ее при полете волнуют воздух. Это колебание воздуха происходит не пропорционально площади крыльев, а в гораздо более значительной пропорции, так как к факторам величины крыла и силы мышц прибавляется еще масса тела птицы, а масса увеличивается как куб линейных измерений птицы.

Определенное распределение птиц в летящей стае помогает пернатым строго выдерживать такт, столь необходимый во всякой продолжительной механической работе. Воздушные странники связаны стадным чувством. В состав стаи входят особи различной силы и выносливости, но движение мигрирующих птиц приспособлено к известной средней силовой норме. Если одни птицы начинают лететь быстрее, то строй неминуемо распадается. Таким образом, птицами руководит известный социальный инстинкт.

Статья на тему Биология птиц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.