ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЫШЦЕ ПРИ СОКРАЩЕНИЯХ

Особенность этих химических превращений заключается в том, что процесс расщепления сложного вещества на более простые составные части тесно переплетается с восстановлением распавшегося вещества.

Химические реакции, протекающие в мышце, совершаются в две фазы: первая, когда не требуется кислорода,— бескислородная фаза, и вторая — кислородная фаза.

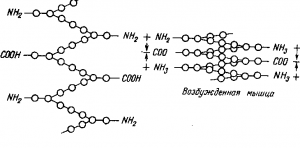

Рис. СХЕМА СОКРАЩЕНИЯ МИОЗИНА

Рассмотрим химические превращения, протекающие в эти фазы.

Бескислородная (анаэробная) фаза. Энергия для сокращения мышцы освобождается в анаэробную фазу. В эту фазу происходит распад содержащихся в мышце фосфорных соединений. К таким соединениям относится аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

Цепь реакций начинается с того, что АТФ распадается на адениловую и фосфорную кислоты. Эта реакция сопровождается освобождением значительного количества энергии, которая используется мышцей для производства работы. Вслед за распадом АТФ распадается креатинфосфорная кислота на креатин и фосфорную кислоту. Реакция распада креатинфос-форной кислоты, как и предыдущая реакция, сопровождается освобождением энергии. Однако эта энергия в своей значительной части используется для восстановления АТФ.

Мы здесь встречаемся с одним из замечательных явлений в организме, когда каждая последующая реакция служит источником энергии для восстановления веществ, распавшихся во время предыдущей реакции. Энергия, освобождающаяся при распаде креатинфосфорной кислоты, используется на то, чтобы из адениловой и фосфорной кислот вновь синтезировать АТФ. За распадом креатинфосфорной кислоты следует распад гексофосфата — соединения гликогена с фосфорной кислотой, с образованием молочной и фосфорной кислот. Энергия, которая при этом освобождается, используется для восстановления креатинфосфорной кислоты. Таким образом, в результате этих следующих одна за другой реакций АТФ и креатинфосфорная кислоты полностью восстанавливаются и только глюкоза распадается до молочной кислоты.

Лишь после того, как стала известной эта цель химических превращений и то обстоятельство, что основные источники энергии — АТФ и креатинфосфорная кислоты, полностью восстанавливаются, было найдено объяснение тому факту, что мышца лягушки способна 1500 раз сокращаться в бескислородной среде. Мышца лягушки может совершать такое значительное количество сокращений в анаэробных условиях потому, что восстановление аденозинтрифосфорной и креатинфосфорной кислот не требует наличия кислорода. Однако в дальнейшем работоспособность мышцы все же понижается, и в итоге мышца прекращает свою работу. Оказывается, что для дальнейших реакций необходимо наличие кислорода, и следующие реакции проходят уже в присутствии кислорода в кислородную, или аэробную, фазу.

Кислородная (аэробная) фаза. В присутствии кислорода происходит распад молочной кислоты. Конечными продуктами распада молочной кислоты являются вода и углекислый газ. Однако не вся молочная кислота распадается на воду и углекислый газ, а только ее третья часть. Эта реакция также протекает с освобождением энергии. Что же происходит с 2/3 молочной кислоты? Оказывается, что, используя энергию, которая освобождается при окислении Уз молочной кислоты, оставшиеся 2/з вновь преобразуются в гликоген. Таким образом, несмотря на ряд сложнейших химических превращений,

затраты организма при мышечном сокращении сводятся только к потере части гликогена.

Мышцы человека и животных получают энергию, необходимую для сокращения и производства работы, в результате химических реакций и трансформируют эту энергию в механическую и тепловую.

Максимальное количество энергии, которое мышца может использовать, не превышает 30% всей энергии, которая освобождается в результате химических реакций.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЫШЦАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ

Описанные выше химические процессы хотя и исследованы в изолированной мышце, но имеют место и в целом организме человека. Человек иногда за очень короткий промежуток времени совершает довольно большую работу. Бегун пробегает расстояние 100 м за 10—11 секунд, тяжелоатлет поднимает огромные тяжести (штангу весом в 100 кг и более) за 5—7 секунд и т. д.

Все эти виды деятельности сопровождаются большой затратой энергии в течение нескольких секунд. Чтобы обеспечить образование значительного количества энергии за короткий промежуток времени, необходимо резкое усиление окислительных процессов, что связано с изменением дыхания, работы сердечно-сосудистой системы и др. Естественно, что за несколько секунд подобные изменения произойти не могут, они наступают значительно позже. Так как доставка кислорода кровью в начальную фазу работы крайне мала по сравнению с потребностью, то большая часть продуктов распада не окисляется и накапливается в мышце. Для их окисления требуется дополнительное количество кислорода. Через некоторое время после начала работы деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой системы изменяется, приспосабливаясь к возросшим потребностям организма. Теперь уже удовлетворяются потребности окислительных процессов в кислороде. В этих условиях продукты распада, которые образовались в начале работы и для окисления которых требовалось дополнительное количество кислорода, остаются неокисленными. Количество кислорода, которое дополнительно к текущим потребностям требуется для окисления этих веществ, получило название кислородной задолженности. Кислородная задолженность покрывается после прекращения работы.

Повышенное потребление кислорода после работы связано также с тем, что повышенный обмен веществ после прекращения работы не сразу приходит к тому уровню, который

был до работы, а постепенно. Поэтому, хотя работа прекращена, повышенное потребление кислорода продолжается еще некоторое время.

ОБРАЗОВАНИЕ ТЕПЛА В МЫШЦЕ ПРИ СОКРАЩЕНИИ

Процесс образования тепла в мышце при ее деятельности был подробно изучен английским физиологом Гиллом. Им был сконструирован весьма чувствительный прибор. Этот прибор отмечал наличие разности в температуре даже в пределах 0,0000001°.

Изучение одиночного сокращения мышцы показало, что освобождение тепла происходит в две фазы.

Первая фаза — начальное теплообразование. Эта фаза, как предполагается, обусловлена процессами, протекающими в бескислородную фазу. Втарая фаза — оставленное те п л ообразование. Эта фаза длительная, продолжается даже после одиночного сокращения и обусловлена окислительными процессами.

ТЕОРИЯ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

Основное явление при мышечном сокращении сводится к укорочению мышечного волокна. При этом натуральная длина волокна уменьшается и мышца совершает механическую работу. Как мы уже знаем, для сокращения мышца получает энергию при распаде АТФ. Само же сокращение происходит за счет укорочения молекулы мышечного белка—миозина (рис.). Волна возбуждения, поступившая в мышцу, вызывает в ее волокнах физические и химические изменения, в частности концентрация ионов калия внутри волокна уменьшается, а концентрация ионов кальция повышается — эти изменения и обусловливаются сокращением молекулы миозина. Миозин обладает еще одним свойством: он способствует образованию аденозинтрифосфорной кислоты.

Статья на тему Химические превращения в мышце

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.