Сокращение скелетной мышцы

Одиночное сокращение. Одиночное сокращение мышцы можно вызвать, если нерву нервно-мышечного препарата нанести одно кратковременное раздражение. Получив через нерв один импульс, мышца совершает одно сокращение и вновь расслабляется.

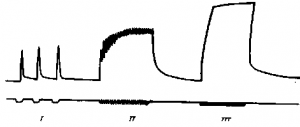

Запись кривой одиночного сокращения мышцы производится при помощи быстро вращающегося кимографа и имеет вид, представленный на рис. Под кривой имеется волнистая линия, которая является записью колебаний камертона (100 колебаний в секунду).

Как видно на кривой, раздражение нанесено в пункте а, между тем сокращение начинается в пункте б.

Рис. КРИВАЯ ОДИНОЧНОГО МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ. о — момент раздражения; б — начало сокращения; аб — латентный период; ба — период укорочения; г — период расслабления. Под кривой запись колебаний камертона (каждое колебание равно 0,01 секунды).

Таким образом, между нанесением раздражения и началом сокращения проходит определенный промежуток времени. Этой закономерности подчиняются все возбудимые ткани.

Период, который протекает от начала раздражения до начала сокращения, называется скрытым периодом возбуждения, или латентным периодом.

Пользуясь записью колебаний камертона, где одно колебание равно одной сотой доли секунды, мы можем на рассматриваемой кривой высчитать продолжительность латентного периода.

Таким образом, мы устанавливаем, что латентный период одиночного сокращения икроножной’ мышцы лягушки равен одной сотой доли секунды.

На кривой четко обозначается период укорочения — восходящее колено (бв) и период расслабления — нисходящее колено (вг). Продолжительность укорочения равна примерно 0,04 секунды, а период расслабления — около 0,05 секунды. Продолжительность всего одиночного сокращения равна 0,1 секунды.

Продолжительность одиночного сокращения различна как у разных мышц одного и того же животного, так и у одних и тех же мышц разных животных. У холоднокровных одиночное сокращение более продолжительно, чем у теплокровных. Продолжительность одиночного сокращения мышц, приспособленных к быстрым движениям, например мышцы крыла некоторых насекомых, измеряется тысячными долями секунды.

Важно отметить, что продолжительность одиночного сокращения одной и той же мышцы меняется в зависимости от условий, в которых находится данная мышца. Так, например, при утомлении продолжительность одиночного сокращения увеличивается.

Тетаническое сокращение

Как мы уже знаем, одиночное сокращение возникает в том случае, когда в мышцу поступает один импульс. В целом организме в нормальных условиях одиночного сокращения не наблюдается, так как к мышцам из центральной нервной системы всегда поступает целый ряд импульсов. Когда мышца получает ряд сокращение мышцы при разной частоте часто следующих друг за другом импульсов, то она отвечает на это длительным сокращением. Такое длительное сокращение мышцы, вызванное частым поступлением импульсов, получило название тетанического сокращения, или тетануса.

Для получения тетанического сокращения необходимо, чтобы интервал между импульсами был короче времени одиночного сокращения, иначе будут наблюдаться отдельные одиночные сокращения, следующие друг за другом. Таким образом, обязательным условием для тетануса является нанесение следующего раздражения тогда, когда сокращение, вызванное предыдущим раздражением, еще не кончилось.

Рис. 2 СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦЫ ПРИ РАЗНОЙ ЧАСТОТЕ РАЗДРАЖЕНИЙ. I — одиночное сокращение, II — зубчатый тетанус, III — гладкий тетанус

Даже при соблюдении этого условия наблюдаются два вида тетанического сокращения (рис.2): зубчатый тетанус (II) и гладкий тетанус (III). Рассмотрим условия, при которых возникают эти два вида тетануса.

Мы уже знаем, что тетанус наблюдается в том случае, если следующее раздражение наносится тогда, когда сокращение еще не окончилось. В зависимости от того, в какой период поступает очередной импульс, наблюдается либо зубчатый, либо гладкий тетанус.

Если очередное раздражение нанесено в тот момент, когда мышца начала расслабляться, но еще не совсем расслабилась, то она отвечает новым сокращением. Таким образом, чередующиеся раздражения, попадающие в мышцу в период расслабления, вызовут зубчатый тетанус (см. рис. 2). В экспериментальных условиях, когда мы наблюдаем это явление на икроножной мышце лягушки, требуется, чтобы интервал между раздражениями был не длиннее 0,1 секунды, иначе каждый последующий импульс будет попадать в мышцу, когда сокращение кончилось. Но интервал при получении зубчатого тетануса не должен быть короче 0,05 секунды, иначе последующее раздражение будет попадать в период укорочения. Таким образом, частота раздражения при зубчатом тетанусе колеблется от 10 до 20 в секунду.

Если же частота раздражения больше 20 в секунду, то каждое раздражение будет наноситься, когда сокращение, вызванное предыдущим раздражением, еще не кончилось. В этих условиях мышца будет получать очередной импульс до начала расслабления. Она при этом не будет расслабляться и в течение всего времени раздражения останется в состоянии сокращения. Кривая, которая при этом обозначится на кимографе, будет иметь гладкую вершину (см. рис. 2). Такое тетаническое сокращение получило название гладкого тетануса.

Н. Е. Введенский установил, что наилучшей частотой раздражения для получения гладкого тетануса икроножной мышцы лягушки будет 100 в секунду. При такой частоте каждое последующее раздражение будет наноситься, когда обе фазы рефрактерности уже прошли. Более частые раздражения будут попадать в период относительной рефрактерности и вызывать более слабый эффект. Если же интервал между раздражениями будет равен 0,003 секунды или еще меньше, то раздражение будет наноситься в период абсолютной рефрактерности и не вызовет ответной реакции.

При рассмотрении рис.2, на котором приведены кривые одиночного сокращения, а также зубчатого и гладкого тетануса, обращает на себя внимание еще одна особенность. Она заключается в том, что кривая зубчатого тетануса выше кривой одиночного сокращения, а кривая гладкого тетануса выше кривой зубчатого. Если же сравнить кривую гладкого тетануса с кривой одиночного сокращения, то она намного превышает высоту последней.

Попытка объяснить эти явления была сделана известным физиологом прошлого столетия Гельмгольцем. Объяснение заключается в том, что повышение кривой есть результат наложения одних сокращений на другие. Это возможно только в том случае, когда мышца, не успев расслабиться, вновь сокращается так, как будто она находилась в расслабленном состоянии.

Однако,, как доказано Н. Е. Введенским, при тетанусе решающее значение имеет то обстоятельство, что каждое последующее раздражение попадает в фазу повышенной возбудимости, которая наступает после предыдущего сокращения (экзальтационная фаза), и поэтому мышца отвечает более мощным сокращением.

Контрактура, или судорожное сокращение мышцы. Длительное, судорожное, иногда необратимое сокращение мышцы, продолжающееся, несмотря на прекращение раздражения, получило название контрактуры. Контрактура наступает при нарушении обмена веществ или изменении свойств белков мышцы.

Особым видом контрактуры является трупное окоченение, которое наступает после смерти. Окоченение мышц трупа происходит через 3—4 часа после смерти и продолжается несколько часов, после чего мышцы вновь расслабляются. В таких мышцах происходит ряд изменений: они теряют гибкость и растяжимость, в них накапливается большое количество молочной кислоты, что вызывает изменение их реакций.

Мы ознакомились только с внешним выражением возбуждения мышцы—сокращением. Однако возбуждение в мышце и ее сокращение сопровождаются сложными физиологическими процессами, имеющими в своей основе физические и биохимические превращения.

Статья на тему Сокращение скелетной мышцы

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.