Что такое гликолиз

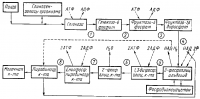

Рис. Схема основных стадий процессу гликолиза.

Ряд реакций, ведущих от глюкозы к пировиноградной кислоте, называется гликолизом или гликолиз. Глюкоза не относится к числу особенно активных веществ; реакции, в которые она вступает, при умеренных температурах протекают сравнительно медленно. Под влиянием фермента к молекуле глюкозы присоединяется остаток фосфорной кислоты, несколько повышающий ее реакционную способность. Химическая технология не пользуется подобными приемами, и их применение, наверное, очень осложнило бы производство, но уровень химической организации клетки столь высок, что активация исходных веществ (субстратов) происходит легко и составляет в биохимии обычное явление.

Молекулы глюкозы активизируются посредством реакции с аденозинтрифосфорной кислотой (АТФ). В результате этой реакции АТФ теряет одну молекулу фосфорной кислоты и превращается в АДФ, а глюкоза, связывая молекулу фосфорной кислоты, переходит в глюкозофосфорную кислоту. В такой форме она более деятельна. Именно с этой формы и начинаются процессы превращения глюкозы. Эта же форма служит сырьем для превращения глюкозы в запасное питательное вещество — гликоген, накапливающийся в печени.

Дальнейшая переработка может протекать по двум направлениям, в зависимости от того, участвует или не участвует кислород в заключительных стадиях окисления глюкозы. Первые стадии обоих путей (аэробного и анаэробного) одинаковы, но заключительные имеют существенное различие.

Анаэробный распад углеводов интересен тем, что он составляет основу, с одной стороны, процессов брожения, с другой — химического превращения углеводов в мышцах. Когда глюкоза подвергается брожению под влиянием дрожжей, конечным продуктом реакции является образование оксида углерода (IV) и этилового спирта, которые получаются из промежуточного продукта — пировиноградной кислоты. В мышцах же эта кислота превращается в молочную. Путь, ведущий от глюкозофосфорной кислоты к пировиноградной, состоит из нескольких этапов (рис.).

На первом этапе глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфат.

На втором этапе фермент оксоизомераза превращает глюкозофосфорную кислоту в фруктозофосфорную (фруктозо-6-фосфат).

На третьем этапе на это вещество действует АТФ в присутствии фосфофруктокиназы. В молекулу углевода входит второй остаток фосфорной кислоты и получается фруктозо-1,6-дифосфат.

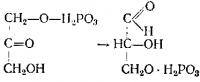

На четвертом этапе в действие вступает фермент альдолаза. Он глубоко изменяет структуру углевода. Цепочка из шести атомов углевода, характерная для гексоз, разрывается на два звена, содержащие по три атома углерода,— получаются фосфорилированные глицериновый альдегид и диоксиацетон.

Фермент, относящийся к группе изомераз (триозофосфатизомераза), легко превращает фосфодиоксиацетон в фосфорилированный глицеральдегид:

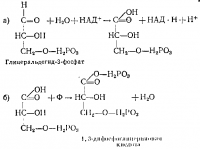

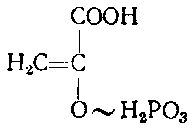

Пятый этап имеет важное значение в серии превращений глюкозы. Здесь мы впервые сталкиваемся с окислительной реакцией. Фосфорилированный глицеральдегид вступает во взаимодействие с дегидрогеназой, содержащей активную группу (кофермент) НАД. Реакция протекает через две стадии: впервой (а) альдегидная группа окисляется до карбоксильной и происходит восстановление НАД+ до НАД•Н, а во второй (б) к получившемуся фосфоглицерату присоединяется второй остаток фосфорной кислоты и образуется 1,3-дифосфоглицериновая кислота:

где Ф обозначает молекулу неорганического фосфата, содержащую группу Н2РО3.

Основной чертой этого процесса является возникновение макроэргической связи, которая обозначается волнистой чертой. В этой связи сосредоточена энергия, которая выделяется в процессе окисления.

В действительности реакция еще более сложна и протекает при участии промежуточного производного глютатиона, по мы не будем останавливаться на этих деталях, так как хотим выделить только принципиально важные стадии.

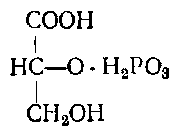

На шестом этапе дифосфоглицериновая кислота реагирует с АДФ. Один остаток фосфорной кислоты, связанный макроэргической связью, отщепляется. При этом энергия окисления, сосредоточенная ранее в молекуле дифосфоглицериновой кислоты, переходит в молекулу АТФ. Кроме того, в превращения вмешивается фермент фосфоглицеромутаза, и в итоге второй остаток фосфорной кислоты переходит к среднему атому углерода — получается 2-фосфоглицериновая кислота:

На седьмом этапе кислота подвергается воздействию фермента енолазы, сопровождающемуся отщеплением молекулы воды. Результат действия фермента очень важен: внутренняя энергия молекулы распределяется и одна из связей между фосфором и кислородом вновь обогащается энергией — получается енолофосфопировиноградная кислота:

Восьмой этап приводит к перенесению энергии на связи в АТФ: енолофосфопировиноградная кислота отдает остаток фосфорной кислоты ЛДФ, получается АТФ и в конечном счете пировиноградная кислота CН3СОСООН.

Пировиноградная кислота, являющаяся конечным продуктом рассмотренных превращений, в зависимости от условий ведет себя по-разному. В процессе аэробного дыхания она может превратиться в оксид углерода (IV) и воду, а в условиях анаэробного дыхания переходит в этиловый спирт и оксид углерода (IV) или в молочную кислоту. Водород, нужный для этого, имеется в надлежащем количестве в форме гидрированного кофермента НАД•Н2, который получается на пятом этапе. Таким образом, кофермент вновь переходит в свое первоначальное состояние, заканчивается его работа по переносу водорода.

Очень интересно выяснить роль пировиноградной кислоты в деятельности мышц. Мышцы человека и животных могут совершать некоторое время работу и в отсутствие кислорода. При этом пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты. Запас энергии, который сохраняется в молочной кислоте и может быть получен при ее окислении (слово «запас», таким образом, относится собственно к системе молочная кислота и кислород), еще очень велик, и, следовательно, клетка, превратившая глюкозу в молочную кислоту (из одной молекулы глюкозы образуется две молекулы молочной кислоты), извлекает сравнительно немного энергии из того «капитала», который представляет собой глюкоза. Действительно, полное окисление двух молей молочной кислоты до оксида углерода (IV) и воды освобождает около 2730 кдж/моль, тогда как полное окисление самой глюкозы дает 2921 кдж/моль. Следовательно, лишь около 5% всей энергии, которую вообще можно получить из глюкозы и кислорода, извлекается клеткой, превращающей глюкозу в молочную кислоту. Эта энергия, как следует из описания процессов окисления, накапливается в скрытой форме в молекулах АТФ.

Были проделаны специальные опыты с изолированными мышцами животных. Если мышца работает в атмосфере, лишенной кислорода, то обычно источником энергии является гликоген, превращающийся в глюкозу. Молочная кислота — продукт окисления глюкозы — остается в тканях, и очень скоро деятельность мышцы прекращается. В опытах с изолированными мышцами сокращение мышцы (ее работа) вызывалось действием электрического тока. В ответ на раздражение током она сокращалась. При значительном накоплении в клетках молочной кислоты мышца теряла способность отвечать на раздражения.

Если отравленную продуктом собственной жизнедеятельности мышцу перенести в атмосферу кислорода, то картина меняется. Начинаются два процесса: окисление молочной кислоты, результатом которого являются дополнительное и очень существенное по масштабам выделение энергии, и синтез гликогена. Оказывается, что процессы постепенного превращения гликогена в глюкозу и затем в молочную кислоту во всех своих важнейших стадиях обратимы. Биохимическая машина может работать «навыворот» и из конечных продуктов опять создавать сырье. Некоторая часть молочной кислоты — конечного продукта гликогенолиза (разложение гликогена) вновь переходит в сырье — гликоген.

Поразительная гибкость биохимических механизмов позволяет мышцам легко приспосабливаться к разнообразным условиям, в которых может оказаться организм.

Таковы в общих чертах этапы превращений глюкозы. Глюкоза и вообще углеводы — основное топливо организма, и понятно, насколько важно бесперебойное функционирование всех химических механизмов, извлекающих энергию из молекулы глюкозы, и в какой мере благополучие организма зависит от правильного регулирования отдельных стадий гликолиза, цикла Кребса и дыхательной цепи.

Статья на тему Гликолиз

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.