Развитие человеческого организма

Ребенок рождается со специфическими для данного пола половыми железами и половыми органами — внутренними и наружными.

Женские половые органы

Половой железой женщины является яичник. Это — парная женская половая железа, расположенная у верхнего входа в малый таз по обеим сторонам матки (рис. 132).

Яичник состоит из двух слоев — коркового и мозгового. В корковом слое образуются яйцевые клетки. Мозговой слой состоит из соединительной ткани, содержащей кровеносные сосуды и нервы.

В яичнике вырабатываются яйцеклетки — женские половые клетки, из которых в результате оплодотворения развивается новый организм.

В яичнике вырабатываются половые гормоны, от которых зависит не только деятельность половых органов женщины, но и нормальная деятельность всего женского организма.

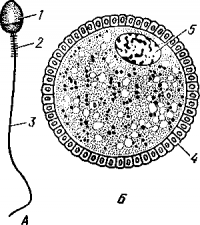

Рис. 131. Половые клетки:

А — сперматозоид; Б — яйцевая клетка; 1 — головка сперматозоида; 2 — средний или связующий отдел; 3 — хвост сперматозоида; 4 — фолликулярные клетки, окружающие яйцо; 5 — ядро яйцевой клетки.

К заднему краю яичка прилегает его придаток, от которого тянется семявыносящий проток длиной 45—50 мм. В головку придатка из яичка проходит 10—12 очень тонких выносящих канальцев. По этим канальцам из яичка выносится семя. В семенных канальцах яичка с наступлением половой зрелости зачатки половых клеток — сперматобласты — начинают делиться, в результате чего из них образуются мужские половые клетки — сперматозоиды, или живчики (рис. 131). Живчик состоит из головки, средней части и хвоста, сокращения которого обеспечивают движение сперматозоидов. Скорость движения живчика около 2—3 мм в минуту. Окончательное созревание и накапливание сперматозоидов происходит в придатке яичка. Мужские половые железы, в отличие от женских, вырабатывают сперму беспрерывно.

Со времени созревания организма юноши в извитых канальцах яичек зарождается в день много миллионов сперматозоидов. За один раз их может выбрасываться около 500 млн. и больше. Зрелые живчики в мужском организме могут жить около месяца, затем они стареют и исчезают.

При половом возбуждении сперматозоиды, накопившиеся в придатке яичка, вместе с секретом придатков движутся по семявыводящему протоку к семенным пузырькам. Секрет придатков разжижает среду, обеспечивая большую подвижность сперматозоидов, а кроме того, питает сперматозоиды не только внутри семенного пузырька, но и при извержении семени. При половом возбуждении одновременно вырабатывается и секрет предстательной железы, которая охватывает с обеих сторон мочеиспускательный канал при его выходе из мочевого пузыря. Секрет железы активизирует подвижность сперматозоидов.

В момент наибольшего полового возбуждения в задний отдел мочеиспускательного канала выбрасываются сначала выделения предстательной железы, затем сперматозоиды и, наконец, выделения семенных пузырьков. Секрет предстательной железы и семенных пузырьков, смешиваясь со сперматозоидами, образует сперму. При каждом половом акте выделяется 1—б см3 спермы. Сперма извергается через наружное отверстие мочеиспускательного канала, который открывается на головке полового члена.

Кожа полового члена у основания головки образует складку— крайнюю плоть. На внутренней поверхности ее располагаются различной величины сальные железки, секрет которых участвует в образовании беловатой смазки.

Оплодотворение, беременность, роды

Оплодотворенное яйцо с током жидкости продвигается по яйцеводу к матке, превращаясь в комочек клеток, окруженных оболочкой, снабженной ворсинками.

Развиваясь оплодотворенное яйцо продолжает свое движение к матке, куда оно попадает примерно через 3—6 дней после оплодотворения. В матке, уже подготовленной гормонами яичника, ворсинки оплодотворенной яйцеклетки внедряются в набухшую слизистую оболочку, которая сильно разрастается и вскоре замыкается над оплодотворенным яйцом. Если яйцеклетка оплодотворена и зародыш в матке нормально развивается, то менструация прекращается. Желтое тело не исчезнет в течение 5—6 месяцев. Оно растет и своим усиливающимся гормональным влиянием содействует росту, и дальнейшему прикреплению яйцеклетки, а также препятствует созреванию яйцеклеток в яичнике.

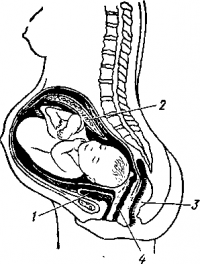

Рис. 134. Положение ребенка в утробе матеря:

1-мочевой пузырь; 2— плацента, или детское место; 3 — прямая кишка; 4 —влагалище.

В месте прикрепления плодного яйца к стенке матки образуется плацента, или детское место (рис. 134).

Формирование плаценты заканчивается к концу третьего месяца беременности, и в дальнейшем она лишь увеличивается в размерах.

Плацента — орган, через который плод связан с материнским организмом. Через нее осуществляется питание плода, его дыхательная и выделительная функции. Через плаценту от матери к плоду проникают многие защитные тела (антитела).

Питательные вещества и кислород поступают через пуповину, которая соединяет плод с материнским организмам. Она имеет вид шнура длиной 50—60 см, толщиной 1,5—2 см. Пуповина начинается в области пупка плода и заканчивается в плаценте.

Плод, развивающийся в матке, находится в особых оболочках, образующих как бы мешок, заполненный околоплодными водами. Эти воды дают возможность плоду свободно передвигаться в мешке, развиваться, охраняют его от случайных травм.

Оболочки, в которых находится развивающийся плод, называют последом.

Нормальная беременность продолжается 9 месяцев. За это время из оплодотворенного яйца микроскопических размеров развивается ребенок массой около 3 кг и более и ростом 50—52 см.

Беременность заканчивается родами. В результате напряженной работы мышц матки ребенок выталкивается в малый таз, затем сокращаются мышцы брюшного пресса, и ребенок появляется на свет.

Мать и дитя еще связаны пульсирующей пуповиной. Врач или акушерка сначала перевязывают пуповину около живота новорожденного, а затем перерезают ее. У ребенка плацентарное кровообращение заменяется легочным, возникает легочное дыхание. Вскоре после рождения ребенка из полости матки выходит послед.

Теперь ребенок почти в течение года будет питаться молоком матери. Грудное молоко содержит белки, жиры, сахар и все необходимые для роста и развития ребенка вещества, в том числе витамины, ферменты, защитные вещества против болезней (антитела).

Через несколько недель (а иногда и месяцев) после родов созревание яйцеклеток в яичнике возобновляется, о чем говорит наступление менструаций. Женщина снова становится способной к зачатию ребенка.

Послезародышевое развитие человека

Возрастная периодизация. По ряду признаков весь жизненный путь человека от зачатия до естественного конца может быть разделен на периоды, или этапы. Между этими периодами нет четко очерченных границ, они в значительной степени условны.

В качестве критериев для возрастной периодизации предложено несколько факторов. Одни исследователи за основу периодизации берут созревание половых желез и интенсивность роста тела, другие—время появления и смены зубов, третьи—степень развития центральной нервной системы. Наиболее распространенной является периодизация детей с выделением периода новорожденности, ясельного, дошкольного и школьного возраста. Это деление отражает существующую систему детских учреждений.

Надо полагать, что истинно научная классификация не может основываться на каком-либо одном признаке. В каждом отдельном периоде жизни на первый план выступает совокупность признаков (вид питания, двигательная деятельность, половое созревание и т. п.). Наиболее целесообразным для организации работы по обучению и воспитанию детей считается такое деление развития ребенка на периоды, при котором за основу берется комплекс его анатомо-физиологических особенностей и условий жизни, воспитания и обучения.

В современной науке еще нет единой классификации периодов роста и развития и их возрастных границ. Симпозиум по проблеме возрастной периодизации в Москве (1965) рекомендовал следующую возрастную периодизацию, которая принимается далеко не всеми исследователями:

1) новорожденный — 1 — 10 дней;

2) грудной возраст — 10 дней — 1 год;

3) раннее детство —1—3 года;

4) первое детство —4 — 7 лет;

5) второе детство —8— 12 лет мальчики,

8— 11 лет девочки;

6) подростковый возраст— 13—16 лет мальчики,

12—15 лет девочки;

7) юношеский возраст— 17—21 год юноши,

16—20 лет девушки;

8) зрелый возраст, I период —22—35 лет мужчины,

22—35 лет женщины; зрелый возраст, II период — 36—60 лет мужчины,

36—55 лет женщины;

9) пожилой возраст — 61 —74 года мужчины,

56—74 года женщины;

10) старческий возраст — 75—90 лет;

11) долгожители — 90 лет и выше.

Закономерности роста и развития детей

Жизнь человека это непрерывный процесс развития. Начало ходьбы и дальнейшее развитие двигательной функции, первые слова ребенка и развитие речевой функции, превращение ребенка в подростка в период полового созревания, непрерывное развитие центральной нервной системы, усложнение рефлекторной деятельности — это только примеры из огромного числа непрерывных изменений организма.

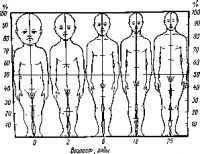

Рис. 135. Изменение пропорций тела с возрастом

Рост и развитие организма и отдельных его органов происходит неравномерно, гетерохронно. Неравномерность роста тела в длину, отдельных органов и тканей, массы ребенка сопровождается рядом возрастных изменений. Происходит и изменение пропорций тела ребенка (рис. 135). Новорожденный отличается от взрослого относительно короткими конечностями, большим туловищем и большой головой. Высота головы новорожденного составляет 1/4 длины туловища, у ребенка двух лет — 1/5, шести лет — 1/6, 12 лет —1/7 и у взрослых—1/8. С возрастом рост головы замедляется, а рост конечностей усиливается. До начала периода полового созревания половые различия в пропорции тела отсутствуют, а в пубертатном периоде (период полового созревания) у юношей конечности становятся длиннее, туловище — короче и таз уже, чем у девушек.

Можно заметить три периода различных пропорций между длиной и шириной тела: от 4 до 6 лет, от 6 до 15 лет и от 15 лет до взрослого состояния. Если в предпубертатный период общий рост увеличивается за счет роста ног, то в пубертатном периоде — за счет роста туловища.

Неравномерность роста тела в длину проявляется следующим образом: на первом году жизни рост увеличивается на 25 см и достигает 75 см. На втором году происходит замедление темпа роста — он увеличивается лишь на 10 см. В последующие годы, до 6—7 лет, темпы роста еще более снижаются. К началу младшего школьного возраста рост увеличивается на 7— 10 см в год, а в возрасте 8—10 лет до 3—5 см. В период полового созревания темпы роста вновь возрастают, ежегодный прирост составляет 5—10 см. У девочек наибольшее усиление роста в связи с половым созреванием отмечается в 12 лет, у мальчиков — в 15 лет. К этому периоду мальчики догоняют, а затем и перегоняют девочек в росте.

Рост в основном завершается к 19 годам у девушек и к 20 годам у юношей.

С периода новорожденности до достижения зрелого возраста длина тела увеличивается в 3,5 раза, длина туловища — в 3 раза, длина руки — в 4 раза, длина ноги — в 5 раз.

Неравномерность роста — приспособление, выработанное эволюцией. Бурный рост тела в длину на первом году жизни связан с увеличением массы тела, а замедление роста в последующие годы обусловлено проявлением активных процессов дифференцирования органов, тканей, клеток, функциональных систем.

Следует иметь в виду, что развитие приводит к морфологическим и функциональным изменениям, а рост — к увеличению массы тканей, органов и всего тела. При нормальном развитии ребенка оба эти процесса тесно взаимосвязаны. Однако периоды интенсивного роста могут не совпадать с периодами интенсивной дифференцировки.

Усиленная дифференцировка вызывает замедление роста. Нарастание массы головного и спинного мозга в основном заканчивается к 8—10 годам, почти достигая массы взрослого, функциональное же совершенствование нервной системы происходит еще в течение длительного времени.

Созревание двигательного анализатора и иннервационного аппарата мышц наступает в 13—14 лет, проходя ряд этапов совершенствования двигательной функции. Вместе с тем в 15—18 лет происходит дальнейший интенсивный рост и дифференциация мышечной ткани. Неравномерность развития сердечно-сосудистой системы проявляется следующим образом: от рождения до двух лет сердце усиленно растет, а гистологическая дифференцировка изменяется незначительно; от 2 до 6 лет изменение роста и дифференцировка замедлены, оба процесса протекают умеренно; от 7 до 10 лет размеры и объем сердца увеличиваются, а значительных структурных изменений в мышце не происходит; с 11—13 лет сердце вновь начинает интенсивно расти, в клеточных элементах происходит тончайшая дифференцировка. Неравномерность в развитии сопровождается задержкой роста.

Масса. Наибольшая прибавка массы тела происходит на первом году жизни. К концу первого года жизни масса тела утраивается и достигает 9—10 кг. К концу второго года она достигает 12—13 кг. В дальнейшем масса в год прибавляется на 2 кг. С наступлением периода полового созревания прирост массы у девочек достигает 4—5 кг, а к 14—15 годам — 5 — 8 кг, затем ежегодная прибавка массы вновь составляет 2 кг. У мальчиков уже с 13—14 лет прирост массы составляет 7—8 кг в год. В дальнейшем у юношей, как и у девушек, темп прироста массы замедляется. Масса мальчиков и девочек до 10 лет почти одинакова. С 15-летнего возраста масса мальчиков начинает превышать массу девочек, и это опережение сохраняется в течение всей дальнейшей жизни.

Статья на тему Развитие человеческого организма

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.