Кровь человека  Кровь определение

Кровь определение

Любой организм — одноклеточный или многоклеточный — нуждается в определенных условиях существования. Эти условия обеспечивает организмам та среда, к которой они приспособились входе эволюционного развития.

Первые живые образования возникли в водах Мирового океана, и средой обитания для них служила морская вода. По мере усложнения живых организмов часть их клеток изолировалась от внешней среды. Так часть среды обитания оказалась внутри организма. Это «маленькое море», усложняясь, постепенно превратилось во внутреннюю среду животных. Поэтому многие организмы смогли покинуть водную среду и стали жить на суше.

Внутренней средой для клеток и органов человека являются кровь, лимфа и тканевая жидкость.

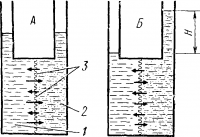

Рис. 44. Осмотическое давление:

1 — чистый растворитель; 2 — солевой раствор; 3 — полупроницаемая перепонка, разделяющая сосуд на две части (длина стрелок показывает скорость движения воды через перепопку). А — осмос, начавшийся после заполнения обеих частей сосуда. Б — установление равновесия. Н — давление, уравновешивающее осмос

Что кровь

Отдельные клетки и группы клеток человеческого организма чрезвычайно чувствительны к изменению окружающей их среды. Что же касается целого организма, то границы изменений внешней среды, которые он может переносить, значительно шире, чем у отдельных клеток. Клетки человека нормально функционируют лишь при температуре 36—38°С. Повышение или снижение температуры за пределы этих границ приводит к нарушению функций клеток. Человек же, как известно, может нормально существовать при значительно более широких колебаниях температуры внешней среды.

В клетках поддерживается постоянное количество воды и минеральных веществ. Многие клетки почти мгновенно гибнут при помещении их в дистиллированную воду. Организм же как целое может переносить и водное голодание, и избыточное поступление воды и солей.

Отдельные клетки чрезвычайно чувствительны к незначительным изменениям концентрации ионов водорода. Целый организм способен поддерживать постоянную концентрацию водородных ионов, даже когда в тканевую жидкость поступает много кислых или щелочных продуктов обмена веществ.

Этих примеров достаточно, для того чтобы убедиться в наличии у организмов специальных приспособлений для обеспечения постоянства среды обитания их клеток.

Поддержание постоянства условий жизни во внутренней среде называют гомеостазом. Термин «гомеостаз» предложил американский ученый Кеннон. В организме на относительно постоянном уровне удерживаются такие показатели, как кровяное давление, температура тела, осмотическое давление крови и тканевой жидкости, содержание в них белков и сахара, ионов натрия, калия, кальция, хлора, фосфора, водорода и др.

Постоянным остается не только состав внутренней среды, но и ее объем. Однако постоянство объема внутренней среды не абсолютное, оно динамическое. Часть жидкости из внутренней среды выводится из организма через почки с мочой, через легкие с выдыхаемыми парами воды и в пищеварительный тракт с пищеварительными соками. Часть воды испаряется с поверхности тела в виде пота. Эти потери воды постоянно пополняются за счет всасывания воды из пищеварительного тракта. Происходит постоянное самообновление воды при общем сохранении ее объема. В поддержании постоянства объема жидкости во внутренней среде принимают участие и клетки. Вода, находящаяся внутри клеток, составляет примерно 50% массы тела. Если по каким-либо причинам во внутренней среде уменьшается количество жидкости, то начинается движение воды из клеток в межклеточное пространство. Это способствует сохранению постоянства объема внутренней среды.

При недостаточном поступлении в кровь кислорода, кислородном голодании тканей организма, потере значительных количеств крови, перегреве или резком охлаждении организма, при голодании, напряженной мышечной работе, изменении атмосферного давления, нарушении обменных процессов в клетках и органах и других неблагоприятных воздействиях в организме возникают гомеостатические реакции. Эти реакции обеспечивают организму сохранение постоянства состава и свойств внутренней среды, несмотря на изменения во внешней среде или в процессах жизнедеятельности органов и тканей.

Гомеостаз обеспечивается сложной системой приспособительных механизмов. Важнейшая роль в этих реакциях принадлежит нервной системе, ее высшим отделам (коре головного мозга). Показано участие в гомеостатических реакциях вегетативной нервной системы, гипофизарно-надпочечниковых взаимоотношений, гипоталамуса и других образований нервной и эндокринной систем. Сохранение постоянства внутренней среды, без которого невозможно нормальное функционирование организма, поддерживается непрерывной работой органов и тканей.

Поясним это на примере. У высших животных и человека величина активной реакции крови (рН) не выходит за пределы 7,32—7,35, хотя в организме непрерывно образуются молочная, фосфорная, пировиноградная и другие кислоты, могущие изменить величину рН. Как же регулируется активная реакция крови? Прежде всего включаются буферные системы крови (белки крови, гемоглобин), под влиянием импульсов с хеморецепторов изменяется деятельность дыхательной системы, органов выделения, меняется скорость кровотока и т. д. В результате избыток кислых продуктов обмена выводится из организма и величина рН практически остается постоянной.

При усиленной физической работе происходит расширение кровеносных сосудов работающих органов, из депо крови в кровоток поступает дополнительное количество крови, увеличивается выход из печени необходимой для работающих органов глюкозы.

Гомеостатические реакции, однако, имеют определенные границы. При значительных отклонениях от них могут развиваться тяжелые заболевания, а иногда возможна и гибель организма.

Значение крови

Истинной внутренней средой для клеток является тканевая жидкость; она омывает клетки. Кровь — это промежуточная внутренняя среда, находящаяся в сосудах и не соприкасающаяся непосредственно с большинством клеток организма. Однако, находясь в непрерывном движении, она обеспечивает постоянство состава тканевой жидкости.

Кровь доставляет клеткам кислород и выносит из них углекислый газ. Обогащение крови кислородом происходит через тончайшие стенки эпителиальных клеток капилляров легких; там же кровь отдает углекислый газ, который затем удаляется в окружающую среду с выдыхаемым воздухом. Протекая через капилляры различных тканей и органов, кровь отдает им кислород и поглощает углекислый газ.

В процессе пищеварения происходит расщепление пищевых продуктов и образование из них веществ, которые могут быть легко усвоены организмом. Эти вещества поступают в кровь и разносятся ею по организму.

Кровь выносит из организма продукты распада. В процессе обмена веществ в клетках постоянно образуются вещества, которые уже не могут быть использованы для нужд, организма, а часто оказываются и вредными для него. Из клеток эти вещества поступают в тканевую жидкость, а затем в кровь. Кровью эти продукты доставляются к почкам, потовым железам, легким и выводятся из организма.

Кровь участвует в регуляции температуры тела. Температура различных частей тела неодинакова: в подмышке у здорового человека она составляет 36,5—36,8°С. Кожа голени имеет температуру около 30° С, а ушные раковины — даже 25—25,5° С. Внутренние же органы даже у здорового человека согреты до 38—38,2° С. Прилив крови от внутренних органов в сосуды кожи вызывает их покраснение, повышение температуры кожи, а следовательно, и усиление теплоотдачи. Напротив, сужение кожных сосудов приводит к сохранению тепла для организма.

Кровь выполняет защитную функцию. В организм могут поступать ядовитые вещества или микробы. Они подвергаются разрушению и уничтожению белыми кровяными тельцами или склеиваются и обезвреживаются особыми защитными веществами.

Кровь участвует в регуляции деятельности организма. Многие органы в процессе своей деятельности выделяют в кровь химические вещества, обладающие большой активностью. Железы внутренней секреции, например, вырабатывают и выделяют в кровь гормоны. Эти вещества, переносясь кровью, могут воздействовать на деятельность других органов. Вместе с нервной системой кровь устанавливает связь между отдельными органами, благодаря чему организм функционирует как целое.

Количество крови

Для определения количества крови у человека предложены различные методы. В последнее время для этих целей пользуются радиоактивными изотопами. У человека из вены берут небольшое количество крови и добавляют к ней определенное количество радиоактивного фосфора 32Р. После того как радиоактивный фосфор проникает внутрь эритроцитов, их отделяют от плазмы крови с помощью центрифуги и вводят в кровеносную систему человека. «Меченые» таким образом эритроциты смешиваются со всей кровью. Через несколько минут берут из вены пробу крови и определяют в ней радиоактивность. После этого рассчитывают общее количество крови. У взрослого человека количество крови составляет примерно 7—8% массы его тела. У детей крови относительно массы тела больше, чем у взрослых, у новорожденных кровь составляет 15% массы тела. У взрослых людей массой 60—70 кг общее количество крови 5—5,5 л.

Обычно не вся кровь циркулирует в кровеносных сосудах. Некоторая часть ее находится в кровяных депо, как бы в резерве. Роль депо крови выполняют селезенка, кожа, печень и легкие. В кровеносных сосудах кожи, например, может храниться до 1 л крови. В тех случаях, когда в организме человека возникает недостаток кислорода,— при усиленной мышечной работе, при потере больших количеств крови при ранениях и хирургических операциях, некоторых заболеваниях — запасы крови из депо поступают в общий кровоток. Депо крови участвует в поддержании постоянства количества крови.

Состав крови

Свежевыпущенная кровь представляет собой красную непрозрачную жидкость. Если принять меры, предупреждающие свертывание крови, то при отстаивании, а еще лучше при центрифугировании она отчетливо разделяется на два слоя. Верхний слой — слегка желтовая жидкость — плазма и внизу — осадок темно-красного цвета. На границе между осадком и плазмой имеется тонкая светлая пленка. Осадок вместе с пленкой образован форменными элементами крови — эритроцитами, лейкоцитами и кровяными пластинками — тромбоцитами.

У здоровых людей соотношение между плазмой и форменными элементами колеблется незначительно (55% плазмы и 45% форменных элементов).

Плазма крови

Состав плазмы крови. В 100 см3 плазмы крови здорового человека содержится около 93 г воды. Остальную часть плазмы составляют минеральные вещества, белки (в том числе ферменты), углеводы, жиры, гормоны, витамины.

В крови имеются аминокислоты, поступающие после переваривания белковой пищи в кишечнике. Содержание аминокислот в крови принято выражать в мг% аминоазота. В норме в плазме содержится около 6 мг% аминоазота.

Из азотистых веществ в крови содержатся мочевина (от 1 до 20 мг%), мочевая кислота (около 3 мг%), креатин и креатинин. Проводить количественное определение азотистых веществ в крови трудно, поэтому на практике часто определяют так называемый остаточный азот, т. е. азот всех небелковых веществ крови. В крови его содержится 25—35 мг%.

Минеральные вещества плазмы представлены солями: хлоридами, фосфатами, карбонатами и сульфатами натрия, калия, кальция, магния. Они могут находиться в виде ионов и в неионизированном состоянии.

Осмотическое давление плазмы

Даже незначительные нарушения солевого состава плазмы могут оказаться губительными для многих тканей, прежде всего для клеток самой крови. Суммарная концентрация минеральных солей, белков, глюкозы, мочевины и других веществ, растворенных в плазме, создает осмотическое давление.

Явления осмоса возникают везде, где имеются два раствора различной концентрации, разделенные полупроницаемой мембраной, через которую легко проходит растворитель (вода), но не проходят молекулы растворенного вещества. В этих условиях растворитель движется в сторону раствора с большей концентрацией растворенного вещества. Одностороннюю диффузию жидкости через полупроницаемую перегородку называют осмосом (рис. 44). Сила, которая вызывает движение растворителя через полупроницаемую мембрану, и есть осмотическое давление. С помощью специальных методов удалось установить, что осмотическое давление плазмы крови человека удерживается на постоянном уровне и составляет 7,6 атм.

Осмотическое давление плазмы в основном создается неорганическими солями, поскольку концентрация сахара, белков, мочевины и других органических веществ в плазме невелика.

Осмотическое давление обеспечивает и организме обмен воды между кровью и тканями.

Постоянство осмотического давления крови имеет важное значение для жизнедеятельности клеток организма. Мембраны многих клеток, в том числе и клеток крови, обладают избирательной проницаемостью. Поэтому при помещении кровяных телец в растворы с различной концентр а цией солей, а следовательно, и с разным осмотическим давлением, в клетках крови за счет осмотических сил могут произойти серьезные изменения.

Солевой раствор, имеющий такое же осмотическое давление, как плазма крови-, называют изотоническим раствором. Для человека изотоничен 0,9-процентный раствор поваренной соли (NaCl), а для лягушки — 0,6-процентный раствор этой же соли.

Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем осмотическое давление плазмы крови, называют гипертоническим; если осмотическое давление раствора ниже, чем в плазме крови, такой раствор называют гипотоническим.

Поскольку растворитель движется всегда в сторону более высокого осмотического давления, то при погружении эритроцитов в гипотонический раствор, но законам осмоса, вода интенсивно начинает проникать внутрь клеток. Клетки набухают, их оболочки разрываются, и содержимое эритроцитов поступает в раствор. Наблюдается гемолиз. Кровь, в которой эритроциты подверглись гемолизу, становится прозрачной, или, как иногда говорят, лаковой. У человека гемолиз начинается при помещении его эритроцитов в 0,44—0,48-процентный раствор NaCl, а в растворах 0,28—0,32-процентного NaCl уже почти все эритроциты оказываются разрушенными. Если эритроциты попадают в гипертонический раствор, они сморщиваются.

Проделайте опыты, предварительно освоив технику взятия крови из пальца для анализа.

Вначале и испытуемый, и исследователь тщательно моют руки с мылом. Затем у испытуемого протирают спиртом безымянный (IV) палец левой руки. Кожу мякоти этого пальца прокалывают острой и чистой специальной иглой — перышком. Предварительно иглу стерилизуют кипячением в стерилизаторе или в специальной посуде. При надавливании на палец близ места укола вытекает кровь.

Первую каплю убирают сухой ватой, а следующую используют для исследования. Необходимо следить, чтобы капля не растекалась по коже пальца. Кровь набирают в стеклянный капилляр, погрузив его конец в основание кайли и придав капилляру горизонтальное положение.

После взятия крови палец вновь протирают ваткой, смоченной спиртом,а затем смазывают йодом.

Теперь на один край предметного стекла поместите каплю изотонического раствора NaCl, а на другой — каплю— гипотонического раствора NaCl. Прибавьте в каждую каплю раствора по одной капле крови. Перемешайте, накройте покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом (лучше при большом увеличении). Видно набухание большинства эритроцитов в гипотоническом растворе. Некоторые из эритроцитов оказываются разрушенными. Сравните с эритроцитами в изотоническом растворе.)

Возьмите другое предметное стекло. На один край его поместите каплю 0,9-процентного раствора NaCl (изотонический раствор), а на другой—3-про-центиого раствора NaCl (гипертонический раствор). Внесите в каждую каплю по капле крови. Рассмотрите под микроскопом. В гипертоническом растворе происходит уменьшение размеров эритроцитов, их сморщивание, которое легко обнаруживается по характерному краю эритроцитов. В изотоническом растворе край эритроцитов гладкий.

Несмотря на то что в кровь может поступать разное количество воды и минеральных шлей, осмотическое давление крот»и поддерживается на постоянном уровне. Это достигается благодаря деятельности почек, потовых желез, через которые из организма удаляются вода, соли и другие продукты обмена веществ.

Физиологический раствор

Для нормальной деятельности организма важно не только количественное содержание солей в плазме крови, что обеспечивает определенное осмотическое давление. Чрезвычайно важен и качественный состав этих солей. Изотонический раствор хлористого натрия не способен длительное время выдерживать работу омываемого им органа. Сердце, например, остановится, если из протекающей через него жидкости полностью исключить соли кальция, то же произойдет при избытке солей калия.

Растворы, которые по своему качественному составу и концентрации солей соответствуют составу плазмы, называют физиологическими растворами. Они различны для разных животных. В физиологии часто применяют жидкости Рингера и Тироде (табл. 7).

В жидкости для теплокровных животных часто, помимо солей, добавляют еще глюкозу и насыщают раствор кислородом.

Такие жидкости используют для поддержания жизнедеятельности изолированных от тела органов, а также как заменители крови при кровопотерях.

Таблица 7

Состав жидкостей Рингера и Тироде (в г на 100 см9 воды)

| Соли | Жидкость Рингера для холоднокровных | Жидкость Рингера для теплой ровных | Жидкость Тироде |

| NaCl | 0,6 | 0,8 | 0,8 |

| КСl | 0,01 | 0,042 | 0,02 |

| СаСl2 | 0,01 | 0,024 | 0,02 |

| NаНСО3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| MgCl2 | — | — | 0,01 |

| NaH2PО4 | 0,005 |

Реакция крови человека

Плазма крови имеет не только постоянное осмотическое давление и определенный качественный состав солей, в ней поддерживается постоянство реакции. Практически реакция среды определяется концентрацией водородных ионов. Для характеристики реакции среды пользуются водородным показателем, обозначаемым рН. (Водородный показатель — логарифм концентрации водородных ионов с обратным знаком.) Для дистиллированной воды величина рН составляет 7,07, кислая среда характеризуется рН меньше 7,07, а щелочная — больше 7,07. Кровь человека при температуре тела 37° С имеет рН 7,36. Активная реакция крови слабощелочная. Даже незначительный сдвиг величины рН крови нарушает деятельность организма и его жизни. Вместе с тем в процессе жизнедеятельности в результате обмена веществ в тканях происходит образование значительных количеств кислых продуктов, например молочной кислоты при физической работе. При усиленном дыхании, когда из крови удаляется значительное количество угольной кислоты, кровь может подщелачиваться. Организм обычно быстро справляется с такими отклонениями величины рН. Эту функцию осуществляют буферные вещества, находящиеся в крови. К ним относятся гемоглобин, кислые соли угольной кислоты (гидрокарбонаты), соли фосфорной кислоты (фосфаты) и белки крови.

Постоянство реакции крови поддерживается деятельностью легких, через которые из организма удаляется углекислый газ; через почки и потовые железы выводится избыток веществ, имеющих кислую или щелочную реакцию.

Белки плазмы крови

Из органических веществ плазмы крови наибольшее значение имеют белки. Известно более 100 различных белков плазмы, но выделено пока не более 30. Большая часть этих белков синтезируется в печени.

Белки плазмы влияют на водный обмен между кровью и тканевой жидкостью, поддерживая водно-солевое равновесие в организме. Эту роль выполняют белки альбумины (молекулярная масса 690000). Белки участвуют в образовании защитных иммунных тел, связывают и обезвреживают проникшие в организм ядо-

витые вещества. Все антитела — белки, относящиеся к группе глобулинов (молекулярная масса 150 000), главным образом гамма-глобулинов. Поэтому гамма-глобулины нашли сейчас широкое применение как лечебные препараты, укрепляющие защитные силы организма.

Белок плазмы фибриноген (молекулярная масса 450 000) — основной фактор свертывания крови. Его легко выделить из плазмы в осадок. Плазму, лишенную фибриногена, называют сывороткой крови. Сыворотка, в отличие от плазмы, не свертывается.

Белки придают крови необходимую вязкость, что важно для поддержания давления крови на постоянном уровне.

Свертывание крови

Пока кровь течет по неповрежденным кровеносным сосудам, она остается жидкой. Но стоит поранить сосуд, как довольно быстро образуется сгусток. Кровяной сгусток (тромб), словно пробка, закупоривает ранку, кровотечение останавливается, и ранка постепенно заживает. Если бы кровь не свертывалась, человек мог бы погибнуть от самой маленькой царапины.

Кровь человека, выпущенная из кровеносного сосуда, свертывается в течение 3—4 мин.

Свертывание крови является важной защитной реакцией организма, препятствующей кровопотере и таким образом сохраняющей постоянство объема циркулирующей крови.

В основе свертывания крови лежит изменение физико-химического состояния растворенного в плазме крови белка фибриногена. Фибриноген в процессе свертывания крови превращается в нерастворимый фибрин. Фибрин выпадает в виде тонких нитей. Нити фибрина образуют густую мелкоячеистую сеть, в которой задерживаются форменные элементы. Образуется сгусток, или тромб. Постепенно происходит уплотнение кровяного сгустка. Уплотняясь, он стягивает края раны и этим способствует ее заживлению. При уплотнении сгустка из него выдавливается прозрачная желтовая жидкость — сыворотка.

В уплотнении сгустка важная роль принадлежит тромбоцитам, в которых содержится вещество, способствующее сжатию сгустка. Этот процесс напоминает створаживание молока, где свертывающимся белком является казеин; при образовании творога, как известно, тоже отделяется сыворотка. По мере заживления раны сгусток фибрина растворяется и рассасывается.

В 1861 г. профессор Юрьевского (ныне Тартуского) университета А. А. Шмидт установил, что процесс свертывания крови является ферментативным.

Превращение растворенного в плазме крови белка фибриногена в нерастворимый белок фибрин совершается под влиянием фермента тромбина. Б крови постоянно содержится неактивная форма тромбина — протромбин, который образуется в печени. Протромбин превращается в активный тромбин под влиянием тромбопластина в присутствии солей кальция. Соли кальция есть в плазме крови, а тромбопластина в циркулирующей крови нет. Он образуется при разрушении тромбоцитов или при повреждении других клеток тела. Образование тромбопластина также сложный процесс. Кроме тромбоцитов, в образовании тромбопластина принимают участие еще некоторые белки плазмы крови. Отсутствие в крови некоторых белков резко сказывается на процессе свертывания крови. Если в плазме крови отсутствует один из глобулинов (крупномолекулярных белков), то наступает заболевание гемофилия, или кровоточивость. У людей, страдающих гемофилией, резко понижена свертываемость крови. Даже небольшое ранение может вызвать у них опасное кровотечение. Чаще гемофилией болеют мужчины. Заболевание передается по наследству.

Процесс свертывания крови регулируется нервной системой и гормонами желез внутренней секреции. Он может, как и всякий ферментативный процесс, ускоряться и замедляться.

Если при кровотечениях большое значение имеет способность крови свертываться, то не менее важно, чтобы она, циркулируя в кровяном русле, оставалась жидкой. Патологические состояния, ведущие к внутрисосудестому свертыванию крови и образованию там тромбов, не менее опасны для больного, чем кровоточивость. Общеизвестны такие заболевания, как тромбоз венечных сосудов сердца (инфаркт миокарда), тромбозы мозговых сосудов, легочной артерии и т. д.

В организме образуются вещества, препятствующие свертыванию крови. Такими свойствами обладает гепарин, находящийся в клетках легких и печени. В сыворотке крови обнаружен белок фибринолизин — фермент, растворяющий образовавшийся фибрин. В крови, таким образом, одновременно имеются две системы: свертывающая и противосвертывающая. При определенном равновесии этих систем кровь внутри сосудов не свертывается. При ранениях и некоторых заболеваниях равновесие нарушается, что и приводит к свертыванию крови. Тормозят свертывание крови соли лимонной и щавелевой кислот, осаждая необходимые для свертывания соли кальция, В шейных железах медицинских пиявок образуется гирудин, обладающий мощным противосвертывающим действием. Противосвертывающие вещества широко применяют в медицине.

Статья на тему Кровь человека

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.