Определение минералов в полевых условиях это их анализ при помощи химических реагентов, а также зарекомендовавший временем метод паяльной трубки.

Например для того чтобы определить серебро в минерале нужно небольшой кусочек растворить в азотной кислоте и добавить к этому раствору соляную кислоту.

В результате на дно колбы осядет белый творожистый осадок.

Метод паяльной трубки основан на окислительно восстановительных свойствах пламени.

Например минерал Гессит при прокаливании дает черный королек, который после обработки в восстановительном пламени и охлаждения покрывается дендритами Ag; с содой дает королек Ag.

Что такое определение минералов

Наиболее удобным и быстрым способом анализа минералов даже в полевых условиях является определение их при помощи паяльной трубки, введенное в практику еще в XVIII в.

В дальнейшем этот метод был значительно дополнен и усовершенствован, и в настоящее время широко применяется, в особенности для определения рудных минералов, а также открытия в них отдельных элементов.

Задача отдела «Определение минералов» — дать описание метода и практические указания для производства с его помощью важнейших испытаний минералов.

Для ознакомления с поверочными и дополнительными реакциями, а также способами открытия отдельных элементов и анализом минералов мокрым путем нужно обратиться к специальным определителям минералов.

Где указан полный ход анализа и приведены систематические таблицы для определения минералов.

Определение минералов с помощью паяльной трубки

Паяльная трубка служит для того, чтобы вдувать ртом воздух в пламя свечи, газовой горелки или спиртовки и получать высокую температуру, которой пользуются для ряда реакций, по преимуществу металлургического характера.

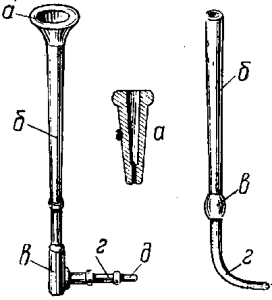

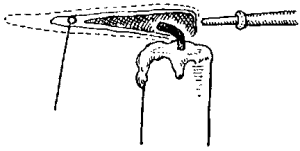

Разборная паяльная трубка состоит из мундштука а, собственно трубки б, барабана ч и наконечника г. (рис.).

Наконечник д должен легко сниматься, чтобы от времени до времени можно было прочищать его конец, который иногда засоряется. Для этого пользуются куском стальной или латунной проволоки, которая должна легко входить в отверстие трубки.

Конец трубки нужно держать совершенно чистым и вытирать его бумагой во время работы, а в случае надобности чистить шкуркой или наждачной бумагой мелкого номера (00 или 000).

В середине изображен мундштук в разрезе, а справа простая паяльная трубка, которую также можно употреблять для определения минералов, хотя и с меньшим удобством.

При работе с паяльной трубкой пользуются обыкновенно пламенем парафиновой или стеариновой свечи.

Которая отличается тем преимуществом перед газовой горелкой, что ее легко захватить с собой для работы во время экспедиций. Свечу можно заменить масляной лампой.

При работе с паяльной трубкой в лаборатории можно пользоваться пламенем бунзеновской газовой горелки, слабо горящей светящимся пламенем.

Но при этом нужно помнить, что светильный газ содержит всегда серу, и потому его пламя непригодно для открытия серы в минералах.

Набор необходимых для определения минералов предметов, смонтированных в небольшом ящике, часто берут с собою для работы в поле во время экспедиций и разведочных работ.

В таком наборе должны заключаться следующие предметы

1. Паяльная трубка.

2. Свеча или масляная лампа.

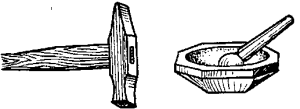

3. Пинцет минералогический (рис. 2). В таком пинцете левые концы все время плотно сжаты и кусочек минерала держится в нем без надавливания пальцами.

Если же нажать на среднюю часть, кончики расходятся и минерал выпадает.

Хорошо, если концы пинцета платиновые пли никелевые. Правый конец пинцета служит щипчиками, чтобы брать мелкие осколки минерала. Пинцет применяется обычно для определения плавкости минералов.

4. Платиновая или молибденовая проволока служит для работы с перлами (шариками) буры и фосфорной соли и для определения элементов по окрашиванию пламени.

Кусочек проволоки длиною 5—6 см при толщине 0,3 мм впаивается в стеклянную палочку или вставляется в особый держатель. На конце проволоки делается круглая петелька диаметром около 2 мм или немного меньше.

5—7. Молоточек, наковальня и зубильце (долотце) необходимы для откалывания кусочков от исследуемого минерала. Они должны быть сделаны из хорошей стали, по не слишком сильно закалены.

8. Магнитная стрелка, монтированная на острой игле на подставке, служит для определения магнитных свойств минералов.

В крайности ее можно заменить небольшим магнитом или намагнитить конец ножа, который служит для определения твердости минералов.

9. Агатовая или яшмовая ступка с таким же пестиком для измельчения минералов (рис. 3). В крайнем случае можно пользоваться и фарфоровой ступкой.

Кроме указанных принадлежностей, для определения минералов с паяльной трубкой необходимы еще:

10. Роговая ложечка.

11. Часовые стекла для мелких образцов исследуемых минералов.

12. Стеклянные трубочки для определения воды в минералах.

13. Сверло для угля.

14. Угли для накаливания минералов. Для этой цели выбирают гладкие (без сучков) крупные куски древесного угля (березового, липового, ивового или соснового), которые распиливают по длине и выравнивают поверхность ножом.

15. Стальная ступка Абиха для предварительного измельчения минералов.

Набор реактивов для паяльной трубки

а) сода — Na2СО3 (безводная);

б) бура — Na2B4O7 · 10Н2О;

в) «фосфорная соль» — HNaNH4PO4

г) азотнокислый кобальт — Co(NO3)2 (10-процентный йодный раствор);

д) лакмусовая бумага;

е) Куркумовая бумага;

ж) Крепкая соляная кислота — НСl.

Указанный набор является минимальным, но совершенно достаточным для начальных работ по определению минералов.

Список реактивов и принадлежностей для дальнейших работ можно найти и специальных руководствах для определения минералов с паяльной трубкой.

Пламя свечи

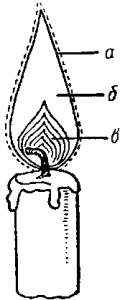

Как указано выше, для работы с паяльной трубкой пользуются пламенем свечи. Это пламя состоит из трех частей.

а) Наружный синеватый слой а (рис. 4) очень мало светящийся, где происходит полное сгорание при избытке кислорода воздуха и где температура достигает максимума. Это пламя называется окислительным.

б) Внутренний конус пламени б, ярко светящийся, где происходит неполное сгорание горючих паров, причем остающиеся частицы углерода накаливаются и дают яркий свет.

Вещество, внесенное в пламя, накаливается при недостатке кислорода, благодаря чему могут происходить реакции восстановления (отнятие кислорода). Это пламя называется восстановительным.

в) Внутренний темный конус в , состоящий из паров парафина (или стеарина), не сгорающих вследствие недостатка кислорода.

Пламя свечи обладает сравнительно невысокой температурой, и большинство минералов в нем не изменяется.

Вдувая через паяльную трубку воздух в пламя свечи, можно увеличить приток кислорода, усилить горение и довести температуру пламени до 1000°.

При работе с паяльной трубкой очень важно научиться дуть непрерывно, нагнетая воздух не легкими, а щеками, которые должны быть надуты.

В то время, как воздух втягивается через нос, щеки сжимаются наподобие мехов и гонят воздух в трубку.

При этом нужно стараться дуть не изо всей силы, а спокойно и равномерно, чтобы получить непрерывную струю воздуха. Наконечник трубки вводят в пламя так, чтобы дуть в направлении загнутой дуги фитиля.

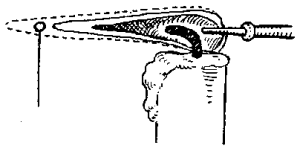

Если при этом дуть, введя конец трубки внутрь светящегося конуса б на одну треть его, можно тем самым удлинить конец наружного слоя пламени а и получить сильное окислительное пламя.

При работе с ним минерал или перл помещается в самом конце этого почти бесцветного пламени (рис. 5).

Если же дуть, едва касаясь трубкой светящегося конуса свечи, то удлиняется восстановительный конус к, и получается хорошее синее восстановительное пламя.

Минерал или перл помещается в конце синего восстановительного конуса (рис. 6), причем очень важно, чтобы он был внутри конца синего пламени, обмывался им со всех сторон и не выдавался наружу.

Если конец синего конуса или часть окислительного пламени получаются с желтыми языками.

Это значит, что держат конец трубки слишком близко к фитилю свечи, или же он загрязнен парафином и его нужно вытереть бумагой, а также и почистить отверстие трубки проволокой.

Умение пользоваться точно окислительным или восстановительным пламенем чрезвычайно важно для занимающегося определением минералов; необходимые навыки лучше всего приобретаются при работе с перлами (сплавленными шариками) буры или фосфорной соли.

Первоначальное же обучение лучше всего начать с определения плавкости минералов, где различие обоих видов пламени паяльной трубки не играет еще существенной роли.

Испытание плавкости минералов

По плавкости минералы подразделяются на две группы;

1) Минералы плавкие в пламени паяльной трубки,

2) Минералы неплавкие. Некоторые определители минералов построены на целой шкале

плавкости. Но плавкость не всегда является постоянной для одного и того же минерала из различных месторождений и изменяется в зависимости от примесей.

Кроме того, для определения степени плавкости нужна известная опытность, которой нет у начинающего. Поэтому можно ограничиться тем, чтобы уметь различать плавкий минерал от неплавкого.

Проведение опыта. Осколок минерала, по возможности тонкий, зажимается между пружинящими концами минералогического пинцета так, чтобы какой-либо острый край выдавался наружу.

Этот край вносят в окислительное пламя паяльной трубки недалеко от конца внутреннего синего конуса. Минерал может быстро сплавляться или только закругляться по краям (минералы плавкие).

Если же минерал неплавкий, концы его остаются такими же острыми, как и раньше даже при накаливании их в течение 2—3 мин.

Испытание на плавкость полезно сделать со следующими минералами: сурьмяный блеск, альмандин, малахит, свинцовый блеск, кварц, полевой шпат.

Получение окрашенных перлов

Расплавленная бура и фосфорная соль обладают способностью растворять окислы многих металлов и окрашиваться ими в различные цвета.

По окраске полученного сплава можно определить состав растворенного в нем вещества.

Проведение опыта. Для получения перла буры берут платиновую проволоку, впаянную в стеклянную палочку или вставленную в особый держатель.

Конец проволоки загибают в круглое колечко диаметром около 2 мм или немного меньше. Накаливают колечко докрасна в пламени паяльной трубки и погружают в порошок буры.

Приставшую буру накаливают перед паяльной трубкой, причем она сильно вспучивается благодаря выделению кристаллизационной воды и, наконец, сплавляется в прозрачное стекло

Если буры пристало мало, проволоку снова погружают в порошок, пока не получится после сплавления прозрачный шарик (перл) величиной с просяное зерно.

Шарик нагревают до тех пор, пока по охлаждении он не сделается совершенно прозрачным.

Исследуемый минерал растирают в порошок и слегка прикасаются к нему раскаленным или же холодным, но слегка смоченным водою перлом, стараясь захватить только небольшую часть пробы.

Затем перл нагревают в окислительном пламени паяльной трубки до тех пор, пока не прекратятся признаки химического взаимодействия, проявляющегося в виде выделения пузырьков газа, струй и потоков, делающих па время весь перл непрозрачным.

Если окраски не наблюдается, берут новую пробу, пока не получат окраски, или не станет ясно, что вещество растворяется, не окрашивая перла.

Чтобы очистить проволоку от перла, накаливают его докрасна в пламени трубки и стряхивают резким движением или ударом руки о стол.

После этого берут новый перл буры и, взяв пробу порошка, накаливают его уже в восстановительном пламени паяльной трубки до получения тех же результатов.

При работе с минералами, содержащими значительные количества кобальта и мышьяка, нужно избеган, избытка этих элементов в перле.

И не прокаливать их продолжительное время в восстановительном пламени, так как Со и As легко восстанавливаются при этом до металла и дают с платиной легкоплавкий сплав, портящий проволоку.

Для первой работы с окрашенным перлом берут какой-нибудь минерал, содержащий марганец, — родонит, пиролюзит или псиломелан.

Марганец окрашивает перл буры в окислительном пламени в фиолетовый цвет, который при избытке марганца кажется почти черным.

При прокаливании этого перла в восстановительном пламени окраска исчезает и перл делается прозрачным.

Для начинающего эта работа представляет известные трудности, и умение обесцветить фиолетовый перл марганца является своего рода экзаменом для перехода к дальнейшим работам.

Для успешного проведения этого опыта необходимо, во-первых, брать не слишком много марганцевого минерала, чтобы перл, после прокаливания в окислительном пламени, был светло-фиолетовым, прозрачным.

А во-вторых, следить при работе с восстановительным пламенем, чтобы перл был не слишком велик и со всех сторон омывался пламенем.

Перлы фосфорной соли готовятся совершенно так же, как и перлы буры, но применяются значительно реже, главным образом для поверочных реакций на некоторые более редкие элементы, и в данном курсе не рассматриваются.

Окраска перлов буры для наиболее распространенных элементов приведена в таблице.

Таблица 5 Окраска перлов буры

| Окислительное пламя | Восстановительное пламя | Элементы | ||

| Горячий | Холодный | Горячий | Холодный | |

| Зеленый | Синевато-зеленый | Бесцветный | Бурый | Медь |

| Синий | Синий | Синий | Синий | Кобальт |

| Фиолетовый | Красновато-фиолетовый | Бесцветный | Бесцветный (иногда розоватый) | Марганец |

| Фиолетовый | Красно-бурый | Желтовато-серый | Желтовато-серый | Никель |

| Красный (при слабом насыщении желтый) | Бесцветный | Зеленый | Бутылочно-зеленый | Железо |

| Красный (при слабом насыщении желтый) | Бесцветный (при сильном насыщении опаловидный) | Бурый | Бурый и мутный | Молибден |

| Желтый | Зеленовато-желтый | Буровато-желтый | Изумрудно-зеленый | Хром |

После каждого опыта с перлом проволоку необходимо тщательно очищать, для чего набирают чистой буры и, получив перл, стряхивают его. Операцию эту повторяют несколько раз, пока перл буры не будет совершенно прозрачным.

Статья на тему определение минералов

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.