Молекулярное строение вещества Температура

Между частицами, из которых состоит вещество (ионы, атомы, молекулы), действуют молекулярные силы. Молекулярные силы действуют только на очень малых расстояниях, соизмеримых с размерами самих частиц и могут вызывать как притяжение, так и отталкивание между ними. При увеличении расстояния между частицами молекулярные силы быстро убывают.

В массе вещества частицы расположены на некотором среднем ни, обусловленном равновесием между силами притяжения и отталкивания. При сближении частиц между ними происходит отталкивание, при удалении — притяжение: От расстояния между частицами и соответственно величины сил притяжения между ними зависит твердое, жидкое или газообразное состояние вещества.

Молекулярные силы могут действовать также между частицами разнородных веществ при условии, что они сближены на необходимое малое расстояние. Это имеет место, например, при смачивании твердых тел, сплавлении и спайке металлов, склеивании разнородных тел и т. п.

Молекулярное движение

Атомы и молекулы вещества находятся в непрерывном движении, которое называется молекулярным или тепловым. Молекулярное движение может быть как поступательным (преимущественно в газах), так и вращательным или колебательным (преимущественно в жидких и твердых телах). Основной его характеристикой является беспорядочность (хаотичность). Мгновенные значения скоростей частиц непрерывно и беспорядочно меняются как по величине, так и по направлению вследствие их взаимного соударения.

Под соударением частиц понимается мгновенное взаимодействие их через силовые поля при сближении на расстоянии действия молекулярных сил. Это взаимодействие подчиняется законам упругого удара шаров. В результате соударения происходит изменение скоростей частиц и перераспределение энергии между ними.

По отношению к каждой частице молекулярное движение является беспорядочным. Однако в массе даже самого малого тела имеется огромное количество движущихся подобным образом частиц, для которых можно установить некоторые средние величины, постоянные для данных условий и характеризующие состояние тела в целом.

Важнейшей из таких величин является средняя кинетическая энергия частиц, которая обусловливает абсолютную температуру Т тела. Чем выше интенсивность молекулярного движения, т. е. чем больше средняя кинетическая энергия частиц, тем выше абсолютная температура тела, и обратно. Поэтому абсолютную температуру можно считать мерой интенсивности молекулярного движения частиц в данном теле.

Единицы измерения температуры

Единицей измерения температуры является градус (°). Градус есть определенная часть интервала измерительной шкалы между двумя точками, которые приняты за основные в данной температурной шкале. В системе СИ за основную единицу принят градус Кельвина (°К), который определяется так: «Градус Кельвина — единица измерения температуры по термодинамической температурной шкале, в которой для температуры тройной точки воды установлено значение 273,16° К (точно)».

Тройная точка воды есть температура, при которой тающий лед, вода и насыщающий пар (в данном случае при давлении 0,006 am) находятся в тепловом равновесии. Термодинамическая шкала близка к введенной в свое время в физику шкале абсолютной температуры с нулем, равным —273° С.

Для практических целей применяется шкала Цельсия (° С), в которой температура тающего льда принята за 0° и температура кипения воды (при нормальном атмосферном давлении) за 100°. По величине градус Цельсия равняется градусу Кельвина. Следовательно, 0° С соответствует + 273,15° К (температура таяния льда при атмосферном давлении) и 100° С соответствует + 373,15° К.

Округленно принимается, что термодинамическая или абсолютная температура Т (обозначается обязательно заглавной буквой) в °К равняется температуре t (обозначается прописной буквой) в °С плюс 273:

Т= t+273.

Как измеряют температуру

Наиболее простые — это ртутные и спиртовые (для низких температур) термометры, устройство их общеизвестно. Основной их недостаток — большая тепловая инерция. Вследствие плохой теплопроводности стекла рабочее тело термометра очень медленно уравнивает свою температуру с температурой измеряемого тела, обычно для этого требуется несколько минут. Кроме того, необходим хороший контакт между резервуаром термометра и измеряемым телом, что затрудняет, например, измерение температуры поверхности тела человека. В связи с этим в настоящее время в медицинской практике все шире применяются электротермометры, лишенные этих недостатков.

Для измерения температуры тела в медицине применяются максимальные термометры, в которых ртуть искусственно задерживается на верхнем достигнутом делении шкалы. Для этого в основании ртутного капилляра делается сужение, например, с помощью стеклянного стерженька С, входящего концом в капилляр.

Этим создается место повышенного сопротивления для движения ртути. При расширении ртуть преодолевает это сопротивление и заполняет капилляр, при охлаждении ртуть в резервуаре сжимается и столбик ее разрывается в месте сужения. Для опускания столбика ртути после измерения термометр необходимо довольно сильно встряхнуть.

В гигиенической практике пользуются максимальным и минимальным термометрами, позволяющими установить, какая наибольшая или наименьшая температура имела место в течение определенного периода времени, предшествующего наблюдению. Для этого в капилляр термометра помещен цилиндрик-указатель У который может перемещаться по капилляру с некоторым трением.

Максимальный термометр — ртутный, в нем указатель не смачивается и находится над мениском. При подъеме столбика указатель выталкивается вверх, а затем при опускании его остается на месте максимального подъема. В минимальном термометре, который делается спиртовым или толуоловым, указатель смачивается. Поэтому он обтекается жидкостью и находится под мениском. При опускании столбика цилиндрик увлекается жидкостью, а затем при подъеме ее обтекается и остается на месте.

В комбинированном термометре резервуар Р и часть U-об-разного капилляра заполнены спиртом, часть капилляра — ртутью (темная полоска на рисунке). Спирт является рабочим телом термометра: его сжатие или расширение вызывает перемещение столбика ртути, а также соответствующих указателей У. Левая шкала — минимальная и читается сверху вниз, правая — максимальная — снизу вверх. По окончании наблюдения указатели совмещаются со столбиками жидкости путем легкого встряхивания.

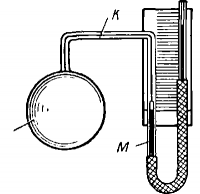

Для точных измерений применяется газовый термометр, который состоит из стеклянного или кварцевого сосуда Т, наполненного газом (водород, гелий, азот) и соединенного капиллярной трубкой К с ртутным или водяным манометром М. В термометре непосредственно измеряется изменение давления газа при нагревании в постоянном объеме, которое прямо пропорционально абсолютной температуре газа. Шкала манометра градуируется в градусах.

На рис. 2 показан термограф, т. е. прибор для записи кривой колебаний температуры в помещении. Основу прибора составляет манометрическая трубка Т, запаянная с обоих концов, изогнутая по окружности и закрепленная одним концом в основании прибора. При изменении температуры, а следовательно, и давления, содержащегося в трубке газа (или жидкости), кривизна трубки изменяется и свободный конец ее перемещается относительно основания.

Это перемещение передается стрелке С и регистрируется на барабане Б, приводимом во вращение с помощью часового механизма.У человека в коже (а также в слизистых оболочках ротовой и некоторых других полостей) имеется система нервных рецепторов, называемых температурными. Название это не совсем точно. Эти рецепторы воспринимают тепловые и холодовые раздражения, связанные с теплообменом между организмом и внешней средой.

Статья на тему Молекулярное строение вещества

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.