Дисперсия света это явления, обусловленные зависимостью показателя преломления вещества от частоты, или соответственно длины световой волны называют дисперсией света.

К дисперсии в первую очередь относится явление разложения сложного света на простые (монохроматические) волны, происходящее при прохождении света через вещественные среды.

Что такое дисперсия света

Скорость распространения световой волны в одной и той же среде зависит от частоты колебаний. С повышением частоты колебаний или с уменьшением длины волны скорость света уменьшается, т. е. скорость света уменьшается от красного цвета к фиолетовому. Соответственно при этом увеличивается показатель преломления. Можно указать, например, что показатель преломления для тяжелого стекла (флинта) для красных лучей (λ=760 ммк) составляет nкр =1,73, а для фиолетовых (λ=380 ммк) nф=1,81.

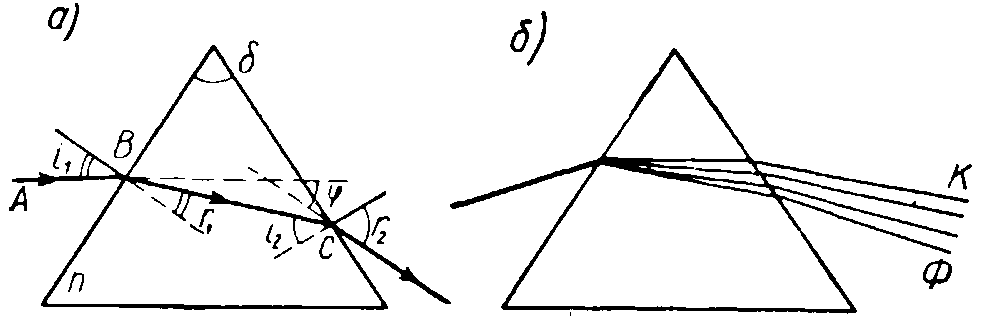

Явление дисперсии света можно наблюдать, например, пропуская белый свет через призму из тяжелого стекла (ход монохроматического луча через призму показан на рис. 2, а). При этом лучи с разной длиной волны, входящие в состав белого света, будут отклоняться к основанию призмы на несколько различные углы и выйдут из призмы несколько расходящимся пучком (рис. 2, б). Если на пути этого пучка поставить экран, то на нем возникнет цветная полоса, которую Ньютон назвал спектром. В данном случае под спектром подразумевается совокупность пространственно разделенных цветных лучей, входящих в состав белого света.

Дисперсия света спектроскоп

Коллиматор (рис. 3, а) имеет на конце щель Щ, расположенную в главном фокусе собирающей линзы O1. Линза образует пучок параллельных лучей, которые падают на призму П. Это необходимо для того, чтобы лучи, прошедшие через призму, состояли также из параллельных пучков и могли бы фокусироваться собирающей линзой (объективом) О2 зрительной трубы. Последняя, кроме того, содержит окуляр Ок.

После преломления на гранях призмы П лучи образуют пучки параллельных между собой цветных лучей, причем каждый пучок направлен под несколько отличным углом (на рисунке изображен ход крайних лучей—красного К и фиолетового Ф). Эти пучки фокусируются объективом зрительной трубы в его фокальной плоскости и образуют каждый изображение щели соответствующего цвета. Это изображение называется спектральной линией. В результате в фокальной плоскости объектива зрительной трубы получается полный спектр исследуемого света, который наблюдается в увеличенном виде через окуляр Ок.

Что изучают спектроскопом

Применяются также трехтрубные спектроскопы. В них имеется еще третья труба Т, с помощью которой в фокальную плоскость зрительной трубы проецируется прозрачная шкала N с делениями. В этом случае при градуировке спектроскопа отмечаются деления этой шкалы, которым соответствуют спектральные линии известного источника. Затем по этой же шкале определяются длины волны исследуемых линий.

При научных исследованиях спектры фотографируются. Для этого служит прибор, называемый спектрографом. Свет через щель Д и линзу Л1, образующую пучок параллельных лучей, падает на дисперсионную призму П. Параллельные пучки спектрально разложенного света фокусируются линзой Л2 на фотопластинке Ф.

Пользуясь спектральным прибором, можно получить монохроматический свет необходимой длины волны. Для этого в фокальной плоскости второй линзы помещают щелевую диафрагму, с помощью которой и выделяют из спектра желаемую линию. Такой прибор называется монохроматором.

Кто открыл дисперсию света

Первым экспериментально доказал и описал зависимость преломления светового потока от длины волны, был Исаак Ньютон. С 1666 года он активно занимался изучением явления преобразования бесцветного диапазона.

В солнечный день ученый затемнил комнату и оставил только небольшой просвет в окне, через который проходила тонкая полоска солнца. Ньютон поставил треугольную хрустальную призму, чтобы на нее попадал луч. Пройдя через прозрачный хрусталь, белый свет превратился в ряд разноцветных полос.

Сегодня для опытного наблюдения разложения диапазона применяют дифракционные решетки.

Это стеклянные пластины с нанесенными бороздками и тонкими отверстиями. С помощью них можно наблюдать разложение не только цветового спектра, но и расщепление самого луча.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.