Атомы это основные компоненты, из которых состоит химический элемент. Они получают субатомные частицы в своем ядре и в электронном облаке, которое окружает ядро.

Эти субатомные частицы включают протоны и нейтроны, которые находятся в ядре, и электроны, которые находятся в облаке или поле, окружающем ядро.

Протоны имеют положительный электрический заряд, нейтроны не заряжены, а электроны заряжены отрицательно.

Протоны и электроны одинаковы по количеству, вот почему атомы являются электрически нейтральными частицами.

Что такое строение атома

Модель электрического углерода, которая состоит из 6 протонов, 6 электронов и в большинстве случаев 6 нейтронов, имеет электроны в простых кольцах или оболочках, окружающих ядро.

Каждая ячейка представляет собой разный энергетический уровень, и она может содержать только определенное максимальное количество электронов.

В атомах с более чем одним энергетическим уровнем или оболочкой для стабильности требуется 8 электронов в самой внешней оболочке.

Например неон, который имеет 8 электронов в своей самой внешней оболочке, стабилен, а кислород, который имеет только 6 электронов в своей самой внешней оболочке, химически реакционноспособен.

Атомы, у которых в самых внешних оболочках меньше 8 электронов, будут пытаться делиться, приобретать или терять электроны, чтобы стать стабильными.

Это называется правилом октета, но есть некоторые исключения, например, мы видели с водородом и гелием, которые имеют только один энергетический уровень или оболочку.

История

Существование закономерной связи между всеми химическими элементами, ярко выраженное в периодической системе, наталкивает на мысль о том, что в основе всех атомов лежит нечто общее, что все они находятся в близком родстве друг с другом.

Однако до конца XIX в. в химии господствовало метафизическое убеждение, что атом есть наименьшая частица простого вещества, последний предел делимости материи.

При всех химических превращениях разрушаются и вновь создаются только молекулы, атомы же остаются неизменными и не могут дробиться на более мелкие части.

Только отдельные ученые понимали односторонность и ограниченность такого рода представлений.

Так, например, А. М. Бутлеров в 1886 г. писал: «…так называемые ныне «атомы» некоторых элементов в сущности, быть может, способны подвергаться химическому делению, т. е. они не неделимы по своей природе, а неделимы только доступными нам ныне средствами и… могут быть разделены в процессах, которые будут открыты в последствии».

Аналогичные мысли почти одновременно с Бутлеровым высказывались Н. А. Морозовым. «Можно ли предположить, — писал он, — что атомы не распадаются никогда на более первоначальные частицы при каких-либо иных космических условиях.

Вроде тех небесных пожаров, которые обнаруживаются время от времени при спектральном исследовании внезапно вспыхнувших звезд.

Конечно, нет! Есть много данных, что атомы химических элементов совершают свою эволюцию в бесконечной истории мироздания».

Но все эти предположения в то время еще не могли быть подтверждены какими-либо экспериментальными данными.

Лишь в конце XIX в. были сделаны открытия, показавшие сложность строения атомов и возможность их разрушения при известных условиях с образованием других атомов.

На основе этих открытий начало быстро развиваться учение о строении атома.

Что такое атомная теория Дальтона?

Английский химик Джон Дальтон выдвинул теорию, согласно которой любая материя состоит из неделимых и неразрушимых атомов. Постулаты теории Дальтона приведены в следующем:

-

Вся материя состоит из атомов.

-

Атомы неделимы и неразрушимы.

-

Каждый атом имеет свою собственную постоянную массу, которая отличается от элемента к элементу.

-

Во время химической реакции атомы перестраиваются.

-

Нет ни сотворения, ни разрушения атомов, возможна только трансформация из одной формы в другую. Законы химических реакций были успешно объяснены атомной теорией Дальтона, которая включает в себя Закон сохранения массы, Закон постоянных свойств, Закон кратных пропорций и Закон взаимных пропорций.

Недостатки атомной теории Дальтона

-

Существование изотопов не было объяснено теорией.

-

Соответствующее объяснение структуры атома отсутствовало.

-

Позже открытие присутствия частиц внутри атома доказало, что атомы делимы.

Какова была атомная модель Томсона?

Английский химик сэр Джозеф Джон Томсон был более известен своим открытием электронов, за которое он получил Нобелевскую премию. Им был проведен следующий эксперимент по изобретению электрона:

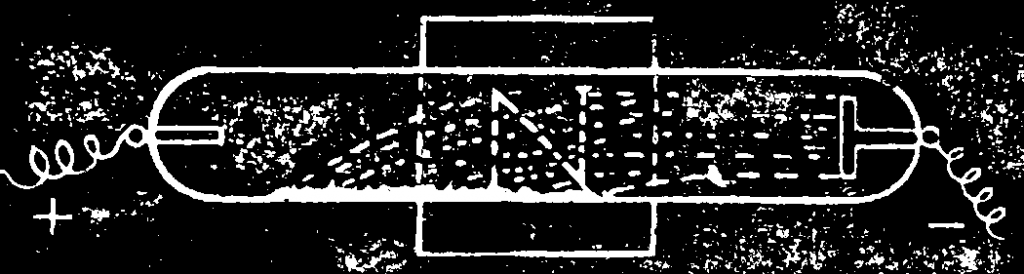

Электронно-лучевой эксперимент

Берется стеклянная трубка с двумя отверстиями, одно для вакуумного насоса, а другое для впуска, через которое закачивается газ.

Частичный вакуум поддерживается вакуумным насосом внутри стеклянной камеры.

Высоковольтный источник питания соединен с помощью электродов, то есть катод и анод помещены внутри стеклянной трубки.

Наблюдения

-

Были лучи, передаваемые от катода к аноду при подключении источника питания высокого напряжения. «Флуоресцентные пятна», присутствующие на экране ZnS, подтверждают вышеупомянутый факт. Эти лучи были названы ‘Катодными лучами’.

-

Катодные лучи отклоняются в сторону положительного электрода при проецировании внешнего электрического поля. Но они находятся на прямой линии в отсутствие электрического поля.

-

Кажется, что они вращаются, когда лопасти ротора закреплены на пути катодных лучей. Факт составления катодных лучей частицами определенной массы был доказан этим фактом.

-

Собрав все доказательства, Томсон пришел к выводу, что катодные лучи состоят из отрицательно заряженных частиц, называемых ‘электронами’.

-

Отношение заряда к массе (e/m) было найдено путем воздействия электрического и магнитного полей на катодный луч (электроны). (e/m) для электрона: 1,758820 x 1011 e / bg Малликен нашел заряд электрона с помощью этого соотношения в эксперименте с каплей масла. Заряд e— = 1,6 x 10-16 C и масса e— = 9,1093 x 10-31 кг

На основе своего эксперимента Томсон описал структуру атома как положительно заряженную сферу, в которой закрепились отрицательно заряженные электроны.

Популярное название модели Томсона — “модель сливового пудинга”, потому что ее можно рассматривать как блюдо для сливового пудинга, где пудинг означает положительно заряженный атом, а кусочки сливы — электроны.

Недостатки модели Томсона

Резерфорд изобрел другую субатомную частицу под названием ‘ядро’, изменив атомную структуру Дж. Томсона. Он провел эксперимент по рассеянию альфа-лучей:

Строительство

-

Берется очень тонкая золотая фольга толщиной 1000 атомов.

-

Предполагается, что золотая фольга подвергается бомбардировке альфа-лучами (двухзарядный гелий He2 +).

-

Экран ZnS расположен за золотой фольгой.

Атомная структура Резерфорда

Примерно в 1911 году британский физик Эрнест Резерфорд провел знаменитый эксперимент с золотой фольгой, чтобы понять структуру атома.

В эксперименте он использовал источник альфа-частиц, атом и детектор.

Его первый вывод состоял в том, что большая часть пространства внутри атома пуста.

Это происходит потому, что большее количество альфа-частиц может легко пройти через атом и попасть прямо в детектор.

Теперь, если большая часть пространства внутри атома, то положительный заряд не может быть найден. Это объясняется во втором заключении.

Согласно Резерфорду, положительный заряд компактно упакован в крошечную частицу, занимающую чрезвычайно малое пространство внутри атома.

Именно так на протяжении многих лет постулировалась структура атома. Появление новых теорий и объяснений привело к появлению нынешней модели атомов, которую мы изучаем.

Выводы которые сделал Резерфорд

-

Резерфорд пришел к выводу, что максимальная часть атома пуста, потому что большинство лучей прошло через него.

-

Немногие лучи отражались, так как могло произойти отталкивание его положительного заряда от какого-то другого положительного заряда внутри атома.

-

Было замечено, что 1/1000 часть лучей резко отклоняется в результате очень сильного положительного заряда в центре атома. Этот положительный заряд был назван ‘ядром’.

Открытие электронов

Первые указания на сложную структуру атомов были получены при изучении катодных лучей, возникающих при электрическом разряде в сильно разреженных газах.

Для наблюдения этих лучей из стеклянной трубки, в которую впаяны два металлических электрода, выкачивают по возможности весь воздух и затем пропускают сквозь нее ток высокого напряжения.

При таких условиях от катода трубки перпендикулярно к его поверхности распространяются «невидимые»катодные лучи, вызывающие яркое зеленоватое свечение стекла трубки в том месте, куда они падают.

Рис. 2. Отклонение катодных лучей в магнитном поле.

Катодные лучи обладают способностью приводить в движение помещенные на их пути легкоподвижные тела и отклоняются от своего первоначального направления в магнитном (рис. 2) и электрическом поле (в последнем в сторону положительно заряженной пластинки).

Действие катодных лучей обнаруживается только внутри трубки, так как стекло для них непроницаемо и они не выходят из трубки наружу.

Изучение свойств катодных лучей привело к заключению, что они представляют собой поток мельчайших частиц, заряженных отрицательным электричеством и летящих со скоростью, достигающей половины скорости света.

Особыми приемами удалось определить массу катодных частиц и величину их заряда. Оказалось, что масса каждой частицы равняется 0,00055 кислородной единицы, что составляет всего 1/1840 часть массы атома водорода, самого легкого из всех атомов.

Заряд катодной частицы равняется 1,60 · 10-19 кулона, или 4,80 · 10-10 электростатических единиц.

Масса частиц и величина их заряда не зависят ни от природы газа, остающегося еще в катодной трубке, ни от вещества, из которого сделаны электроды, ни от прочих условий опыта.

Кроме того, катодные частицы известны только в заряженном состоянии и не могут быть лишены своих зарядов, не могут быть превращены в электронейтральные частицы: электрический заряд составляет, так сказать, самую сущность их природы.

Эти частицы получили название электронов.

По современным воззрениям, заряд электрона есть наименьший электрический заряд, наименьшее количество электричества, какое только может существовать.

Электричество состоит из отдельных частиц — «атомов» электричества, и всякое заряженное тело содержит непременно целое число таких частиц.

В катодных трубках электроны отделяются от катода под влиянием электрического разряда. Однако они могут возникать и вне всякой связи с электрическим разрядом.

Так, например, все металлы испускают электроны при накаливании; в пламени свечи или горелки также присутствуют электроны.

Многие вещества выбрасывают электроны при освещении ультрафиолетовыми или рентгеновыми лучами и т. д.

Выделение электронов самыми разнообразными веществами указывает на то, что эти частицы входят в состав всех атомов.

Следовательно, атомы являются сложными образованиями, построенными из более мелких структурных единиц.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.