Газообразное топливо

Для многих производств существенное значение имеет не только теплотворная способность топлива, но и та наивысшая температура, которую можно получить, рационально сжигая топливо. Эта температура называется пирометрическим эффектом горения и, помимо теплотворной способности топлива, в значительной мере зависит от его агрегатного состояния.

Опыт показывает, что для полного сжигания твердого топлива нужно вводить в печь, где оно горит, приблизительно в полтора раза больше воздуха, чем требуется теоретически. Этот избыток воздуха, отнимая часть выделяющегося тепла, сильно понижает пирометрический эффект горения.

Более высокий пирометрический эффект достигается при сжигании жидкого топлива, например нефти. Нефть вводится в топку при помощи особых распылителей, так называемых форсунок, благодаря чему она хорошо перемешивается с воздухом и не требует такого избытка последнего, как твердое топливо.

Но вполне перемешать с воздухом можно только газообразное топливо, почему оно и сгорает при почти теоретическом количестве воздуха и дает наивысший пирометрический эффект.

Другим важным преимуществом газообразного топлива является возможность использования тепла образующихся продуктов горения на предварительное нагревание горючего газа и смешиваемого с ним воздуха, что еще больше повышает развиваемую при горении температуру.

Использование тепла раскаленных продуктов горения осуществляется в так называемой регенеративной печи, схема которой изображена на рис. 108. Печь состоит из четырех камер регенераторов, заполненных огнеупорным кирпичом, сложенным в клетку. Через трубопровод 1 в регенератор IV входит воздух, а в регенератор III — через трубопроводы 2 и 3 — горючий газ. Оба газа смешиваются под сводом печи и здесь сгорают. Продукты горения проходят через генераторы I и II и своим теплом нагревают находящиеся здесь кирпичи. Охлажденные газы удаляются через трубопровод 4 в дымовую трубу. При повороте клапанов 5 и 6 в положение, отмеченное на чертеже пунктиром, направление газов меняется: теперь воздух и горючий газ поступают в регенераторы I и II, здесь предварительно нагреваются, а продукты горения уходят через регенераторы III и IV.

В регенеративных печах температура может достигать 1800°. В таких печах легко плавятся не только железо и сталь, но даже платина.

Понятно, что на превращение твердого топлива в горючие газы приходится расходовать часть самого топлива. Расчет показывает, что при этом теряется около одной трети того тепла, которое вообще может дать топливо. Однако эта потеря вполне окупается высокой температурой, развивающейся при сжигании полученных газов, особенно, если принять во внимание, что для получения их можно использовать такие материалы, как торф, низшие сорта угля и пр., которые не могут дать высокой температуры при сгорании в обычных печах.

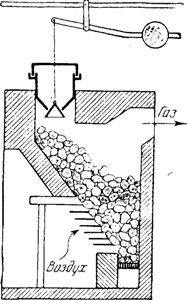

Главнейшими видами газообразного топлива являются: природный газ , воздушный, или генераторный, газ, водяной газ и каменноугольный, или коксовый, газ. Воздушный газ получается при продувании воздуха сквозь слой накаленного угля. Процесс этот ведется в высоких цилиндрических печах, называемых генераторами (рис. 109), Сверху в генератор забрасывается топливо, например уголь, а снизу поступает воздух. При горении угля в нижней части генератора образуется углекислый газ, который поднимается кверху и восстанавливается накаленным углем в окись углерода; последняя вместе с не вошедшим в реакцию азотом воздуха выходит из печи через отверстие, находящееся в боковой стенке генератора. Смесь этих двух газов, содержащая на один объем окиси углерода два объема азота (или, точнее, 34,7% СО и 65,3% N2), носит название воздушного, или генераторного газа. Обычно воздушный газ содержит небольшое количество углекислого газа (2,5—5%).

Протекающие в генераторе реакции выражаются уравнениями:

С + О2 = СО2 + 94 ккал СО2 + С = 2СО — 41,2 ккал

При первой из этих реакций освобождается больше тепла, чем его поглощается при второй, так что в общем получается избыток тепла, благодаря которому уголь в генераторе все время поддерживается в раскаленном состоянии.

Водяной газ образуется при пропускании сквозь слой находящегося в генераторе накаленного угля водяных паров:

С + Н2О = СО + Н2 — 31,4 ккал

Как видно из уравнения реакции, водяной газ состоит из равных объемов окиси углерода и водорода. Поскольку обе составные части являются горючими, водяной газ дает при сжигании более высокую температуру, чем воздушный.

Так как образование водяного газа сопровождается поглощением тепла, то при пропускании водяного пара уголь в генераторе быстро охлаждается. Поэтому получение: водяного газа обычно чередуют с получением воздушного газа, что позволяет поддерживать уголь в раскаленном состоянии.

Водяной газ применяется не только в качестве газообразного топлива, но и служит сырьем при получении водорода для синтеза аммиака .

Для непрерывного получения газа, близкого по составу к водяному, через генератор пропускают смесь водяного пара с кислородом.

Коксовым газом называется газ, получаемый нагреванием каменного угля до высокой температуры, без доступа воздуха. Этот газ в чистом виде или в смеси с природным газом в больших количествах потребляется в промышленности, в лабораториях и в домашнем обиходе.

Коксовый газ является смесью различных горючих газов. Состав его зависит от исходного материала, но в среднем может быть выражен следующими цифрами:

Водород………………. 55%

Метан . ………… 30%

Окись углерода ……… … . 4%

Другие углеводороды………. 3%

Бесполезные примеси (СО2, N2 О2). . 8%

При использовании коксового газа, а также его смеси с природным газом, для бытовых целей надо учитывать, что из-за содержания в коксовом газе значительного количества окиси углерода обращение с ним требует осторожности. Необходимо тщательно следить, чтобы не происходило утечки газа. Газовые краны, когда газ не горит, всегда должны быть закрыты.

Подземная газификация угля. Превращение угля в газообразное топливо может быть осуществлено путем газификации угля непосредственно в местах его залегания (под землей).

Впервые мысль о возможности подземной газификации угля была высказана Д. И. Менделеевым в 1888 г. после поездки в Донецкий бассейн, где он тщательно изучал состояние каменноугольной промышленности. В статье «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца», помещенной в журнале «Северный Вестник», Менделеев писал: «…Настанет, вероятно, со временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превращать в горючие газы и их по трубам будут распределять на далекие расстояния».

Позднее Менделеев неоднократно возвращался к идее подземной газификации углей. В частности, относительно наблюдавшихся на Урале пожаров каменноугольных пластов он писал: «…По поводу этих пожаров каменноугольных пластов мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя

дело так, чтобы горение происходило, как в генераторе, т. е. при малом доступе воздуха. Тогда должна происходить окись углерода и в пластах должен получаться «воздушный», или генераторный, газ».

В продолжение ряда лет Менделеев настойчиво выдвигал идею подземной газификации, глубоко уверенный в возможности ее осуществления. Но все обращения Менделеева к углепромышленникам о постановке опытов по подземной газификации углей потерпели неудачу. Слишком фантастичными и нереальными казались тогда его предложения.

С 1910 по 1916 г. над разрешением проблемы подземной га-вификации углей работал английский химик Рамзай.

Однако только в СССР идея Менделеева стала претворяться в жизнь. Эксплуатация опытных установок в Донецком и Подмосковном бассейнах показала техническую возможность решения этой проблемы и осуществления подземной газификации угля в промышленных масштабах.

Вы читаете, статья на тему Газообразное топливо

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.