Современные словари русского языка представляют собой многоаспектные справочники.

Первоначальную классификацию различных типов словарей в русской лексикографии сделал Л. В. Щерба в своей статье «Опыт общей теории лексикографии».

Бурное развитие лексикографии на рубеже XX-XXI веков привело к появлению словарей, которые отличаются своеобразием и структурой, усложняя их классификацию и разветвляя ее.

Типы словарей: энциклопедические и филологические, многоязычные и одноязычные. История и разновидности.

Отдел языкознания, занимающийся вопросами составления словарей и их изучения, называется лексикографией (греч. lexikos—словарный и graphо — пишу).

Различаются словари двух типов:

1. Энциклопедические (например, Большая Советская Энциклопедия, Малая Советская Энциклопедия, Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия, философский словарь и т. п.).

2. Филологические (лингвистические).

В первых объясняются предметы, явления, сообщаются сведения о различных событиях, во вторых объясняются слова, толкуются их значения.

Лингвистические словари в свою очередь подразделяются на два типа:

1. Словари многоязычные (чаще всего двуязычные, которыми мы пользуемся при изучении иностранного языка, в работе над переводом и т. д.).

2. Одноязычные, в которых слова объясняются посредством слов этого же языка.

Словарь русского языка, среди одноязычных выделяются:

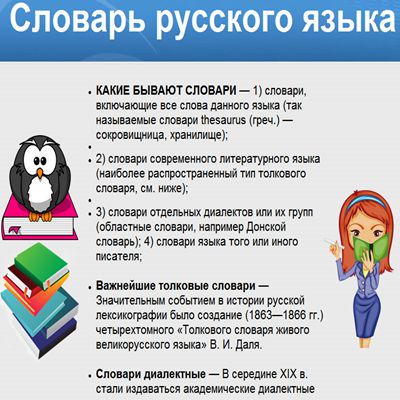

1) Включающие все слова данного языка (так называемые словари thésaurus (греч.) — сокровищница, хранилище);

2) Современного литературного языка (наиболее распространенный тип толкового словаря, см. ниже);

3) Отдельных диалектов или их групп (областные словари, например Донской словарь);

4) Языка того или иного писателя;

5) Языка отдельного произведения;

6) Исторические, включающие слова определенного периода истории языка;

7) Этимологические, указывающие происхождение отдельных слов;

8) Синонимов;

9) Фразеологические;

10) Неправильностей, включающие слова, в употреблении, произношении или написании которых часто наблюдаются отклонения от литературной нормы;

11) Иностранных слов;

12) Орфографические;

13) Орфоэпические (словари литературного произношения и ударения);

14) Словообразовательные;

15) Обратные;

16) Частотные;

17) Сокращений;

18) Жаргонные и др.

История

Первые русские словари, появившиеся в конце XIII в., представляли собой небольшие списки непонятных слов (с их толкованием), встречавшихся в памятниках древнерусской письменности.

В XVI в. такие словари стали составляться по алфавиту, вследствие чего получили название «азбуковников».

Первый печатный словарь, содержавший уже 1061 слово, появился в 1596 г. как приложение к грамматике известного филолога того времени священника Лаврентия Зизания.

Толкованию подверглись преимущественно книжные славянские слова и небольшое количество иноязычных слов.

Следующий по времени печатный словарь был составлен в 1627 г. украинским филологом Памвой Берындой.

Как показывает название книги («Лексикон славеноросский»), автор поставил своей целью объяснить книжные старославянские слова.

И по количеству слов (6982), и по точности их объяснений на материале живой разговорной лексики, и по критическому отношению к источникам этот словарь выделялся своим высоким филологическим уровнем.

Двуязычные, многоязычные словари

Подготовительной путь к созданию словаря современного русского языка (современного для определенной эпохи) были:

1. Двуязычные.

2. Многоязычные словари.

В 1704 г. был издан в Москве «Лексикон треязычный» Федора Поликарпова-Орлова с толкованием русских слов на греческом и латинском языках.

В ту же Петровскую эпоху был составлен первый словарь иностранных терминов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», содержавший 503 слова.

В 1731 г. в Петербурге был напечатан немецко-латинско-русский словарь, в котором насчитывается около 100 тысяч русских слов и большое количество выражений.

В XVIII в. возникает интерес к вопросам происхождения и образования отдельных слов, появляются этимологические заметки Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, Татищева и других писателей и ученых.

В конце века был издан ряд словарей церковнославянского языка («Церковный словарь» и «Дополнение» к нему содержали объяснение более 20 тысяч слов).

На основе предшествующей лексикографической работы появилась возможность приступить к работе над созданием нормативного словаря русского языка.

В основу его могли быть положены, в частности, рукописные материалы Ломоносова и других исследователей.

В 1789— 1794 гг. был издан шеститомный «Словарь Академии Российской», насчитывающий 43 257 слов, взятых из современных светских и церковных книг, а также из древнерусской письменности.

Преобладают в нем славянизмы, слабее представлена лексика живого разговорного языка, совсем мало слов иноязычного происхождения.

Стилистические пометы, сделанные на основе учения Ломоносова о «трех штилях», ставили своей целью закрепить литературные нормы словоупотребления.

Словарь этот принадлежит к числу словопроизводных, т. е. он построен по алфавиту корневых слов, под которыми расположены гнездами слова производные.

В 1806—1822 гг. был издан «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный».

Он представляет собой как бы второе издание предыдущего «Словаря Академии Российской», от которого отличается алфавитным расположением материала и некоторым пополнением слов (в нем 51 388 слов).

Однако сохранение в нем прежних толкований, стилистических помет, грамматических характеристик послужило причиной того, что в нем почти не нашли отражения существенные изменения в лексике русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в.

В 1847 г. одновременно вышли; все четыре тома «Словаря церковнославянского и русского языка», составленного вторым (словесным) отделением Академии наук.

Всего в словаре 114 749 слов (в два с лишним раза больше, чем в предыдущем академическом словаре).

Он представлял собой попытку создать «сокровищницу языка»: в него были включены различные происхождению слова (церковнославянские, собственно русские, иноязычные), слова простонародные и областные, научные термины и профессиональные слова.

Объяснения слов в нем носят более научный, филологический характер по сравнению с прежними академическими словарями, лучше разработаны многозначные слова и фразеология.

Богаче подобран иллюстративный материал, отражающий язык пушкинской эпохи; уточнены грамматические характеристики слов, обновлены стилистические пометы.

В 1867 г. словарь был переиздан без изменений.

Важнейшие толковые словари

Значительным событием в истории русской лексикографии было создание (1863—1866 гг.) четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля.

Словарь несколько раз переиздавался: второе издание вышло в 1880—1882 гг., третье — в 1903—1909 гг., четвертое — в 1912—1914 гг.

Последние два издания подверглись серьезной переработке и редактированию со стороны известного лингвиста проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ, добавившего около 20 тысяч новых слов.

Второе издание было воспроизведено фотомеханическим способом в 1935 г. и переиздано тем же способом в 1955 г.

В. И. Даль, работавший над словарем в течение 53 лет, поставил своей задачей освободить русский литературный язык от книжных слов и насытить его народными словами и выражениями.

По собственным подсчетам составителя, в словаре имеется около 80 тысяч слов, собранных им лично (всего в словаре около 200 тысяч слов).

Положив в основу словаря народную речь, используя также материал книжной лексики, Даль стремился доказать ненужность большей части иноязычных слов, а если включал их, то только потому.

Как он сам указывал, что:

«помещение их, с удачным переводом, могло бы иногда пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка».

Это была несомненная крайность, так как при таком подходе к проблеме заимствования слов не учитывалась закономерность внесения в тот или иной язык терминов и слов иноязычного происхождения, имеющих интернациональный характер.

Стремление доказать возможность обходиться без иноязычных слов заставляло иногда Даля вводить в качестве их эквивалентов несуществующие слова, которые он сам сочинял, или слова, крайне редкие даже в говорах или употреблявшиеся не в тех значениях, которые им приписывал Даль.

Например: атмосфера — «мироколица, колоземица», гимнастика — «ловкосилие», горизонт — «небозем, глазоем», гримаса — «рожекорча», эгоист — «самотник, себятник» ит.п.

Слабой стороной словаря Даля является также тенденциозное объяснение значения многих слов, особенно общественно-политических терминов, отсутствие четких определений слов и стилистических помет.

Смешение генетического и энциклопедического принципов толкования отсутствие примеров-иллюстраций из художественной литературы, чрезмерное обилие диалектной лексики (В. И. Ленин назвал словарь Даля «областническим»), гнездовой принцип подачи слов, затрудняющий пользование словарем.

В то же время следует признать, что «Толковый словарь» Даля (слово толковый по отношению к лексикографии было впервые применено Далем) с его 200 тысячами слов и 30 тысячами пословиц и поговорок представляет собой сокровищницу меткого народного слова.

В 50-х годах XIX в. началась работа по подготовке нового академического словаря.

В обсуждении принципов его создания приняли участие виднейшие специалисты, были высказаны интересные соображения о составе словаря (его словнике), принципах его построения.

Однако практическая работа стала проводиться только в 80-х годах, когда редактором словаря был утвержден вице-президент Академии наук Я. К. Грот, разработавший теоретические основы словаря.

Словарь должен был включать в себя общеупотребительные слова русского литературного и делового языка со времен Ломоносова до конца XIX в..

Областные слова, вошедшие в язык художественной литературы, употребительные церковнославянские и древнерусские слова, заимствования из новых европейских языков, научные и технические термины различного происхождения.

Первый том словаря вышел в 1895 г. В нем содержится 21 648 слов на буквы А—Д, приводится богатый иллюстративный материал из произведений писателей, дается хорошо продуманная система грамматических и стилистических помет.

Объяснения слов точные, однако в ряде случаев политически тенденциозные.

После смерти Грота (в 1893 г.) редактирование словаря было поручено акад. А. А. Шахматову, руководившему этой работой до 1920 г. Шахматов не был сторонником нормативного словаря и отказался от стилистических помет и оценочных указаний.

В словарь стала включаться не только литературная лексика, но и слова областные, а также церковнославянизмы.

Поэтому отредактированный непосредственно Шахматовым второй том (буквы Е, Ж, 3) не является тем авторитетным справочником по вопросам правильного словоупотребления, каким был задуман и осуществлен «Словарь Грота» (первый том).

Дальнейшие выпуски (словарь выходил до 1929 г.) осуществлялись в основном по шахматовскому плану.

Значительные изменения в лексике, стилистике и даже орфографии русского языка послереволюционной эпохи (словарь издавался по старой орфографии) не получили отражения в словаре.

В нем были обнаружены серьезные политические ошибки в толковании слов, приводились примеры из произведений реакционных писателей.

1929 г. характер работы над словарем изменился, был принят план толкового словаря современного русского языка в его историческом развитии с уклоном в нормативность. Издание продолжалось до середины 1937 г.

В 1935—1940 гг. вышел четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова.

Издание этого словаря было осуществлено в ответ на указание В. И. Ленина, который еще в 1920 г. писал о необходимости:

«создать словарь настоящего русского языка… словарь слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького».

В этом словаре, насчитывающем 85 289 слов, получили правильное разрешение многие вопросы нормализации языка, упорядочения словоупотребления и произношения.

Словарь построен на лексике художественных произведений, публицистики, научных работ, в нем широко представлены слова советской эпохи.

Значения слов даются с возможной полнотой и точностью, причем слова местных говоров (диалектизмы) и специальные термины науки, техники и искусства, не получившие широкого распространения в общелитературном языке, включены в словарь в незначительном количестве.

Положительной стороной словаря является общая установка на нормативность: имеются указания на правильное употребление слов, на правильное образование грамматических форм, на правильное произношение слов.

В качестве иллюстративного материала привлечена фразеология. Стилистические пометы облегчают выбор нужного слова.

Несмотря на некоторые недостатки (не совсем точное или устарелое в ряде случаев определение слов, неполнота словника и фразеологии, немотивированность отдельных стилистических помет.

Иногда нечеткое разграничение многозначности слов и омонимии, включение некоторых устарелых слов), «Толковый словарь» под редакцией Д. Н. Ушакова представляет собой весьма полезный справочник. В 1947—1948 гг. словарь был переиздан фотомеханическим способом.

В 1949 г. вышел первым изданием составленный С. И. Ожеговым однотомный «Словарь русского языка» под редакцией акад. С. П. Обнорского.

В нем содержалось 50 100 слов. Во втором, переработанном издании (1952 г.) было 51 533 слова, третье издание (1953 г.) мало отличается от второго.

В словаре нашла отражение лексика послевоенных лет, что позволяет рассматривать его. как наиболее современный толковый словарь.

Хорошо представлена в нем общественно-политическая лексика, даются точные значения слов и выражений, формулировка определений носит простой, доступный широким кругам читателей характер.

Следует также отметить нормативность словаря — указание в нем норм литературного языка в отношении употребления слов, их произношения, правильного образования форм слова.

Нормативный характер словаря нашел свое отражение также в отборе лексики: в нем отсутствуют, как правило, слова устаревшие, диалектные, вульгарные и т. п., находящиеся за пределам литературного языка.

Наличие в словаре стилистических помет помогает читателю установить сферу употребления отдельных слов. В 1964 г. словарь вышел шестым изданием.

С 1950 по 1965 гг. издавался новый 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка».

Словарь является толковым и нормативным. Он содержит филологические толкования слов, включает фразеологические обороты.

Значения слов и особенности их употребления иллюстрируются примерами из художественной, научной и общественно-политической литературы XIX—XX вв.

Дается грамматическая характеристика слов, отмечаются особенности их произношения и написания, приводятся нормативные стилистические пометы, сообщаются некоторые сведения исторического характера (по словообразованию, правописанию, ударению и т. д.), а также справки об этимологическом составе слов, их происхождении и т. д.

Словари диалектные

В середине XIX в. стали издаваться академические диалектные словари: «Опыт областного великорусского словаря» (1852 г.) и «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря (1858 г.).

В них собрано довольно большое количество материала (в первом В 18 011 слов, во втором — 22 895 слов). Оба издания представляют интерес как первая серьезная попытка научной обработки и систематизации данных о территориальных диалектах.

В конце XIX — начале XX в. были опубликованы:

1. «Словарь областного Архангельского наречия» А. Подвысоцкого (1885 г.),

2. «Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии» Е. И. Якушкина (1896 г.),

3. «Словарь областного Олонецкого наречия» Г. И. Куликовского (1898 г.),

4. «Областной словарь колымского русского наречия» В. Г.Богораза (1901 г.),

5. «Кашинский словарь» И. Т. Смирнова (1901 г.),

6. «Словарь ростовского говора» В. Волоцкого (1902 г.),

7. «Материалы для объяснительного словаря вятского говора» Н. М. Васнецова (1907 г.),

8. «Словарь уездного череповецкого говора» М. К. Герасимова (1910 г.),

9. «Смоленский областной словарь» В. Н. Добровольского (1914 г.).

10. В советское время вышли «Донской словарь» А. В. Миртова (1929 г.),

11. «Краткий ярославский областной словарь» Г. Г. Мельниченко (1961 г.).

Как показывает приведенный перечень, количества областных словарей пока еще явно недостаточно для выяснения особенностей диалектной лексики в целом.

Исторические словари

Основным историческим словарем русского языка являются «Материалы для словаря древнерусского языка» акад.

И. И. Срезневского, над созданием которых работал около 40 лет, так и не успев закончить их собирание и публикацию (словарь был напечатан после смерти Срезневского в трех томах с дополнением— в 1893 г., 1902 г. и 1923 г.).

Словарь содержит много слов и огромное количество выдержек (около 120 тысяч) из разнообразных памятников русской письменности XI—XIV вв., что сохраняет за ним значение лучшего древнерусского словаря.

Слова расположены в алфавитном порядке, приведение примеров хронологическое; для объяснения значений слов даются современные синонимы, в большинстве случаев приводится перевод на латинский язык, реже на греческий.

К недостаткам словаря следует отнести отсутствие объяснения многих слов, иногда случайное выделение значений и нарушение хронологического принципа их подачи.

Нечеткое разграничение исконно русских слов и старославянизмов, неясность ссылок на отдельные источники, отсутствие грамматических и стилистических помет.

Словарный состав русского языка XV—XVII вв. получил некоторое отражение в «Материалах для словаря древнерусского языка» А. Л. Дювернуа (1894 г.).

Словарь содержит около 6000 слов, взятых из сравнительно небольшого количества памятников. Недостатком словаря является отсутствие русских пояснений, которые заменены латинскими переводами.

Материалы для исторического словаря содержатся в некоторых работах, непосредственно не относящихся к числу исследований по исторической лексикологии.

Здесь в первую очередь следует назвать «Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии» акад. А. И. Соболевского (1910 г.).

В 1903 г. был издан «Словарь древнерусских личных собственных имен» Н. М. Туликова, содержащий многочисленные факты и ссылки на исторические документы.

В 1937 г. были опубликованы под редакцией акад. Б. Д. Грекова «Материалы для терминологического словаря древней России» Г. Е. Колчина.

Содержащие разнообразные общественно-политические и экономические термины из исторических документов XI—XV вв.

Термины расположены в алфавитном порядке, в конце работы приложена их тематическая классификация.

Этимологические словари

Первые этимологические разыскания, как отмечалось выше, появились еще в XVIII в. в виде отдельных заметок писателей и ученых.

В начале XIX в. материал этимологических исследований значительно расширяется: изучается происхождение гораздо большего числа слов, привлекаются новые лингвистические факты из европейских и восточных языков.

Наибольший интерес в этом отношении представляют только частично опубликованные посмертно материалы для этимологического словаря А. X. Востокова.

Содержащие огромное количество слов, для которых во многих случаях даются верные сопоставления и объяснения с привлечением материала из многих других языков (западноевропейских, восточных и античных).

Известный интерес представляет «Русско-французский словарь» Ф. И. Рейфа (1835—1836 гг.), названный автором также «Этимологическим лексиконом русского языка».

Содержащий разнообразные справки этимологического и словопроизводственного характера к большому словарному материалу. Наряду с удачными сопоставлениями в словаре имеется, однако, много ошибочных.

Первым русским собственно этимологическим словарем был изданный в 1842 г.

«Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранными языками» Ф. С. Шимкевича.

В словаре разработано 1378 корней обиходных русских слов (иноязычные слова в него не включены). Как и в других работах того времени, в словаре Шимкевича много произвольных сопоставлений, ошибочных утверждений, но наряду с этим имеются вполне обоснованные этимологии многих слов.

Следующим в хронологическом порядке был «Опыт словаря русского языка сравнительно с языками индоевропейскими» М. Изюмова (1880 г.).

Словарь этот тоже стоял на невысоком научном уровне, несмотря на то, что в конце XIX в. были достигнуты рачительные успехи в области сравнительно-исторического метода изучения языков.

Выше по качеству был изданный Н. В. Горяевым в 1892 г. «Сравнительный этимологический словарь русского языка», однако и он содержит неправильные сопоставления и неверные объяснения.

Наиболее известен «Этимологический словарь русского языка» А. Г. Преображенского (при жизни автора вышло в 1910—1916 гг. 14 выпусков, до слова сулея, объединенных в два тома.

Окончание словаря было опубликовано по рукописям автора в 1949 г. в «Трудах Института русского языка», т. I; словарь полностью переиздан фотомеханическим способом за границей).

Словарь содержит многие основные русские слова и часть заимствованных.

Как те, так и другие группируются по первообразным словам или по корням. Объяснения даются преимущественно на основе многочисленных исследований других авторов.

При редко встречающихся словах обычно приводятся ссылки на писателей.

Хотя словарь далеко не полон и содержит немалое количество устаревших для нашего времени или просто неверных объяснений, он и сейчас служит важным пособием в области этимологии.

В 1961 г. вышел «Краткий этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова и Т. В. Шанской, под редакцией С. Г. Бархударова.

Словарь, изданный как научно-популярное пособие для учителя средней школы, содержит этимологическое толкование общеупотребительных слов современного русского литературного языка.

В 1963 г. начал выходить «Этимологический словарь русского языка», работа над которым ведется в этимологическом кабинете Московского университета.

Словарь, предназначенный для специалистов-филологов, предполагается издать в восьми томах. Вышли два выпуска I тома, содержащие этимологическое объяснение слов на буквы А—Б (автор-составитель—Н. М. Шанский).

Этимологические исследования в области русского языка проводятся и за границей.

В 1953 г. в Гейдельберге вышел словарь М. Фасмера (М. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch) — результат многолетней работы автора.

Обладая известной полнотой, словарь содержит, однако, ряд спорных и неточных этимологии. В 1964 г. словарь (в трех томах) стал переиздаваться у нас.

Словообразовательные словари

Задача словаря названного типа — выявить словообразовательную структуру наличных в языке слов, показать членение слов на морфемы.

Полный словообразовательный словарь современного русского литературного языка пока еще не создан, но вышел уже двумя изданиями (в 1961 и 1964 гг.) «Школьный словообразовательный словарь» 3. А. Потихи, под ред. С. Г. Бархударова.

Словарь этот, предназначенный для удовлетворения потребностей школьной практики, не ставит своей целью показать в историческом аспекте, как образовалось производное слово.

Независимо от того, какая основа является производящей для данного слова, в нем выделяются все морфемы.

Входящие в его состав как словообразовательные элементы с точки зрения современного русского языка, например: из/бир/а/тель/н/ый, производ/ств/ енн/ ик, сапож/н/ич/а/ть.

Словарь содержит около 25 тысяч слов.

Полезны три приложения:

1) Довольно подробный алфавитный список приставок и суффиксов имен существительных, имен прилагательных и глаголов;

2) Перечень наиболее употребительных греко-латинских словообразовательных элементов в русской терминологии;

3) Краткие исторические справки о фонетических процессах, изменивших звуковую структуру слова в процессе развития языка.

Обратные словари

При изучении русского словообразования (например, при количественной характеристике словообразовательных элементов, при выяснении степени продуктивности тех или иных суффиксов и т. д.).

Весьма полезными являются так называемые обратные словари (их иногда называют инверсивными). В обратных словарях сохраняется алфавитное расположение материала, но не по началу слов, а по концу, т. е. справа налево.

Например, слова с конечным г в обратном словаре будут представлены так:

обшлаг

зигзаг лаг

архипелаг флаг

аншлаг

форшлаг

дуршлаг

и т. д.

Довольно полным является обратный словарь современного русского языка, составленный под редакцией Г. Бильфельдта («Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart». Berlin, 1958).

Словарь построен на материале «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, «Словаря русского языка» С. И. Ожегова.

И «Орфографического словаря русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро. В словаре содержится около 80 тысяч слов.

Более полным по материалу является обратный словарь, составленный под редакцией М. Фасмера (R. Grève und В. Kroesche. Russisches rückläufiges Wörterbuch. Berlin—Wiesbaden, 1957— 1950).

Словарь вышел в шести выпусках, объединенных в два полутома, и содержит свыше 260 тысяч слов.

Расширение материала было достигнуто благодаря использованию «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля, а также привлечению специальных словарей (технических, экономических, военных, словарей сокращений и др.).

В этом словаре шире, чем у Г. Бильфельдта, приводятся падежные формы имен существительных; кроме того, включены аббревиатуры разных типов, некоторые собственные имена, отдельные географические наименования.

Словари сокращений

Широкое распространение в современном русском языке различного рода сложносокращенных слов (в том числе аббревиатур), являющееся своеобразным проявлением принципа «экономии» в языке, вызвало потребность в создании особых словарей сокращений.

Наиболее полным является «Словарь сокращений русского языка» (ГИС, 1963).

Словарь содержит около 12 500 сокращений, дает произношение и ударение сокращений, отмечает их грамматический род.

К недостаткам словаря, отмечавшимся в печати, следует отнести его перегрузку слишком специальными сокращениями, что противоречит установке самых составителей.

Предназначавших словарь в качестве справочника для массового читателя при чтении газет, журналов, политической и общедоступной научной и технической литературы.

Словари сокращений русского языка издавались и за рубежом.

Можно назвать такие издания:

1. Astrid Boecklund. Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache. Uppsala, 1940;

2. «Список русских сокращений, применяемых в СССР». Мюнхен, 1954;

3. A. Rosenberg. Russian abbreviations. Washington, 1957;

4. E. Scheitz. Russische Abkürzungen und Kurzwörter. Berlin, 196.1.

Частотные словари

При изучении богатейшего состава лексики русского языка немаловажный теоретический интерес представляет выяснение вопроса о степени употребляемости слов в речи.

Более или менее полное и правильное решение этого вопроса имеет также большое практическое значение.

Так как создает объективную базу для рационального отбора лексики, включаемой в школьные учебники, словари-минимумы, словари для машинного перевода и т. д.

В частотные словари могут включаться или все слова, имеющиеся в анализируемых текстах, с указанием количества употреблений каждого слова, или только слова, частота употребления которых не меньше какой-нибудь заданной величины.

В настоящее время имеется несколько частотных словарей русского языка.

В качестве пособия для преподавателей русского языка был издан «Частотный словарь современного русского литературного языка» Э. А. Штейнфельдт (Таллин, 1963).

Словарь содержит 2500 слов, которые составитель, на оснований своего исследования, относит к числу наиболее употребительных в наше время.

Для составления словаря статистической обработке подверглось 350 текстов различных жанров (художественная проза, пьесы, радиопередачи, публицистические статьи) с общим объемом в 400 тысяч слов.

В словаре дается общий список слов по частоте, списки частей речи по количеству текстов (с указанием частотности форм падежа и числа у имен существительных, форм наклонения, времени, числа, лица и рода у глаголов).

Общий список слов по алфавиту (с указанием количества текстов, в которых встречается слово, и частоты употребления по частям речи) и, в качестве приложения, алфавитный список имеющихся в словаре глаголов с указанием форм управления.

Явный перевес среди источников словаря литературы для школьников определил состав словаря и выводы, сделанные его составителем.

Более полным по составу является частотный словарь («Подсчет ходовых слов русского литературного языка») Г. Г. Йоссельсона («The Russian Word Count». Detroit, 1953).

Словарь построен на широком и разнообразном по жанрам материале с общим количеством слов около одного миллиона.

В самом словаре содержится 5230 слов, приводимых в двух списках:

1. В первом указанное количество слов разбито на шесть групп в порядке убывающей частотности употребления.

2. во втором слова расположены в алфавитном порядке, с указанием номера группы, в которой слово представлено в первом списке.

При оценке большой работы Г. Г. Йоссельсона следует иметь в виду, что почти половина обследованных им текстов относится к дореволюционному периоду (из них 25% к периоду 1830—1900 гг.).

Поэтому выводы составителя во многих случаях не отражают современное словоупотребление.

Особый подбор материала имеется в словаре Фр. Малиржа «Rusko-cesky slovnik nejdulezitejsich slov pro cetbu sovetskego tisku». Praha, 1951.

Словарь создан на материале газет и журналов 1948 г., включавшем 113 032 слова, и призван был служить пособием для чешских учащихся при чтении советской периодической печати.

Лексическая ограниченность отмечается и в другой аналогичной работе Фр. Малиржа (1961 г.), построенной на анализе текстов писем советских школьников к чехословацким.

Синонимические словари

Первым русским словарем синонимов был опубликованный в 1783 г. «Опыт российского сословника» Д. И. Фонвизина.

Это небольшой словарник, содержащий 32 синонимические группы слов (всего 105 слов).

Представляет интерес самый выбор слов, точное объяснение их значений с привлечением нужных примеров, четкое разграничение смысловых оттенков.

Следующей работой этого рода был изданный в 1818 г. получивший положительную оценку «Опыт словаря русских синонимов» П. Р. Калайдовича (первая часть, содержавшая 77 синонимических рядов).

Для словаря были использованы главным образом материалы, опубликованные в разных журнальных статьях.

Более полным по материалу (226 синонимических гнезд), но значительно ниже по качеству (понимание значения слов, выявление их семантических оттенков) был опубликованный в 1840 г. «Словарь русских синоним, или сословов, составленный редакцией нравственных сочинений» под ред. А. И. Галича.

В 1850—1860 гг. материалы для словаря синонимов публиковал отдельными выпусками акад. И. И. Давыдов (всего было им опубликовано 150 синонимических серий).

В словаре дается довольно точное значение слов, составлены примеры их употребления, приводится иллюстративный материал из произведений писателей.

Далее следует отметить «Словарь синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. А. Абрамова (1912 г.) и вышедший после революции «Учебный словарь синонимов русского литературного языка» В. Д. Павлова-Шишкина и П. А. Стефановского.

Ни по своим теоретическим установкам, ни по объяснению отдельных слов общественно-политического характера словари эти не удовлетворяют современным требованиям.

В 1956 г. был издан «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой, предназначенный для школьной практики.

В словарь включено около 1500 слов, в конце приложены алфавитный указатель и указатель синонимических рядов.

Хотя словарь не удовлетворяет строгим научным требованиям, но наличие хорошо подобранных примеров придает ему практическую ценность.

В 1961 г. вышло второе издание словаря, исправленное и дополненное. Количество слов доведено до 3000, добавлены методические указания по работе со словарем.

Фразеологические словари

Попытка собрать и систематизировать в отдельной работе фразеологию русского языка нашла свое выражение в издании ряда фразеологических сборников.

В 1892 г. вышел сборник С. Максимова «Крылатые слова». В нем даны толкования 129 слов и выражений (устойчивых сочетаний слов, поговорок и т. д.).

Многие из них толкуются произвольно, не подкреплены серьезными исследованиями и не отвечают требованиям научности.

Однако богатый фразеологический материал и интересные объяснения, содержащиеся в книге, делают ее небесполезной и в наши дни. Сборник был переиздан в 1899 и 1955 гг.

Содержательнее и разнообразнее по материалу фразеологический сборник М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний» (I—II, 1903—1904 гг.).

В книге собран значительный материал, в него включены фразы и словосочетания не только из русского языка, но и из других языков (крылатые слова, меткие выражения).

Хотя материал сборника во многом устарел, но в ряде случаев помогает получить нужную справку о происхождении и значении того или иного фразеологизма.

В 1955 г. был издан сборник «Крылатые слова» Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной (2-е издание вышло в 1959 г.).

В книге собрано большое количество литературных цитат и образных выражений, расположенных в алфавитном порядке.

Наличие алфавитного указателя в конце книги облегчает пользование ею как справочником.

Словари иностранных слов

Первым словарем иностранных слов был, как указывалось выше, рукописный «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», составленный в начале XVIII в.

На протяжении XVIII в. издавались разнообразные словари иностранных слов и близкие к ним терминологические словари.

Некоторые из них выходили в виде приложений к специальным работам, главным образом переводным, или печатались в литературных журналах.

В 1803—1806 гг. вышел трехтомный «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту…» Н. М. Яновского, содержавший большое количество слов из различных языков и послуживший образцом для последующих словарей иностранных слов: Ф. Кравчуновского (1817 г.), Н. Кирилова (1840-е годы) и др.

Ряд словарей иностранных слов был издан в советскую эпоху.

Следует отметить словарь под редакцией Ф. Н. Петрова (1939 г.), к которому приложена статья Н. Ф. Юшманова «Грамматика иностранных слов».

Представляющая собой краткий, но весьма полезный справочник по вопросам написания иноязычных слов, их происхождения, словопроизводства и т. д.

Наиболее полным в настоящее время является «Словарь иностранных слов» под редакцией И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова (5-е издание вышло в 1955 г.).

В словаре дается краткое объяснение слов и терминов иноязычного происхождения, встречающихся в различных стилях речи, указывается происхождение слова, в необходимых случаях отмечается путь заимствования.

В 1964 г. вышло шестое издание, переработанное и дополненное, под редакцией И. В. Лехина, С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова и Л. С. Шаумяна.

Словарь содержит около 23 тысяч слов и терминов, расположенных в алфавитном порядке.

Орфографические словари

Первой серьезной попыткой кодифицировать русское правописание была работа акад. Я. И. Грота «Русское правописание», изданная им в 1885 г. и выдержавшая десятки изданий.

В качестве приложения к книге был дан «Справочный указатель», содержавший около 3000 слов.

На основе «гротовской» орфографии в конце XIX—начале XX в. был разработан и опубликован ряд орфографических словарей: «Ученический карманный словарь для правописания»

B. Кименталя (1900 г.), «Орфографический словарик-спутник» под ред. Мих. Алтабаева (1913 г.), «Подробный орфографический словарь» В. А. Зелинского (2-е изд. вышло в 1914 г.) и др.

В советское время вышел:

1. «Новый справочный орфографический словарь для корректоров, выпускающих и литературных работников» Я. С. Хомутова (1927 г., 2-е изд.— в 1929 г., дополнение к нему — в 1930 г.),

2. «Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова и С. Е. Крючкова, предназначенный для учащихся средней школы (1933 г., последнее, 21-е, изд. вышло в 1966 г.),

3. «Орфографический словарик». С. П. Редозубова (для учащихся начальной школы, 2-е изд. вышло в 1957 г.) и др.

4. В 1945 г. был издан специальный словарь-справочник «Употребление буквы ё» К. И. Былинского, C. Е. Крючкова и М. В. Светлаева.

5. Большие словари-приложения имеются в «Справочнике корректора» К. И. Былинского и Л. И. Служивова (1950 г.),

6. В «Справочнике по орфографии и пунктуации для работников печати» К. И. Былинского и Н. Н. Никольского (1952 г., 2-е изд. вышло в 1957 г.),

7. «Справочной книге корректора» К. И. Былинского и А. Н. Жилина (1960 г.).

В настоящее время основным пособием этого типа является академический «Орфографический словарь» под ред. С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро, содержащий 110 тысяч слов.

Словарь вышел в 1956 г. непосредственно после опубликования новых «Правил русской орфографии и пунктуации» («Правила» приложены также к словарю).

Огромное количество слов, включенных в словарь, обеспечивает возможность удовлетворить запросы различных категорий читателей.

В словаре помещены произносительные, словообразовательные и лексические варианты слов, связанные с различиями в написании.

А также фразеологические обороты, представляющие интерес с точки зрения орфографии.

Вместе с упомянутыми выше «Правилами» словарь выполняет полезную работу по нормализации правописания и устранению разнобоя в написании многих слов.

При переиздании в словарь вносятся исправления (6-е изд. вышло в 1965 г.).

Орфоэпические словари

Наряду с теоретическими работами (Р. И. Аванесов, «Русское литературное произношение»; его же, «Ударение в современном русском литературном языке» и др.) публиковались различные справочные пособия.

Сводка важнейших правил литературного произношения приложена к «Толковому словарю русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, а в самом словаре даются необходимые указания ко многим словам.

Такие же указания находим в «Словаре русского языка», составленном С. И. Ожеговым.

В 1951 г. была издана Комитетом радиоинформации при Совете Министров СССР брошюра-словарь «В помощь диктору» под ред. К. И. Былинского с указанием ударений в словах с неустойчивым произношением.

Второе издание (1954 г.) под названием «Словарь ударений» выросло в большое справочное пособие.

На его основе в 1960 г. был создан «Словарь ударений для работников радио и телевидения».

Основным орфоэпическим словарем является сейчас словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова.

Первое издание, вышедшее в 1955 г., содержало около 50 тысяч слов, второе издание (1959 г.) включает около 52 тысяч слов. К словарю приложены подробные «Сведения о произношении и ударении».

Словари правильностей

Еще до революции издавались справочники и пособия, в которых, с одной стороны, приводились рекомендации по вопросам правильного словоупотребления и формоупотребления, с другой — содержались предостережения против нарушения соответствующих норм.

К числу таких пособий можно отнести следующие: В. Долопчев. Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи (изд. 2, Варшава, 1909); И. И. Огиенко.

Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской речи (изд. 3, Киев, 1914).

Широкого использования эти справочники не имели вследствие ограниченности материала и недостаточной теоретической обоснованности различных замечаний.

Серьезным пособием данного типа, не утратившим своего значения и в наши дни благодаря обилию содержащегося в нем материала, явилась работа В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи» в двух выпусках (Пгб., 1914—1915), вышедшая также отдельным сокращенным изданием (1915).

Работа вполне отвечает своему назначению «опыта русской стилистической грамматики».

В 1962 г. вышел словарь-справочник «Правильность русской речи» под редакцией С. И. Ожегова (составители Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов при участии Н. И. Тарабасовой).

Пособие носит нормативный характер, его задача — «помочь правильно и точно пользоваться словарными средствами русской речи».

В справочнике содержится около 400 словарных статей по вопросам современного словоупотребления.

В 1965 г. вышло второе издание, содержащее около 600 словарных статей, посвященных выяснению трудностей и ошибок в употреблении слов и устойчивых выражений, в глагольном управлении и т. д.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.