Миграция рыб

Под пассивными миграциями понимают передвижение икры, личинок и мальков рыб при помощи водного течения; со стороны самих зародышей при этом никаких усилий не затрачивается. При активной миграции рыбы двигаются самостоятельно в определенном направлении, зачастую преодолевая значительные преграды (сильное встречное течение, пороги реки).

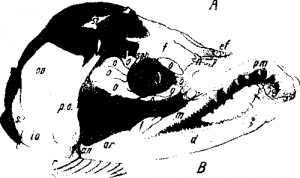

Рис. 1 . Голова самца кеты, идущего из моря.

А—снаружи; В—наружные кости черепа.

Как пример пассивных миграций можно привести перенос личинок норвежской сельди морским течением вдоль берегов Норвегии от мест нереста (из района прибрежий между Листером и Олезундом). Эта пассивная миграция, обусловленная прибрежным морским течением, простирается на 800—1000 км.

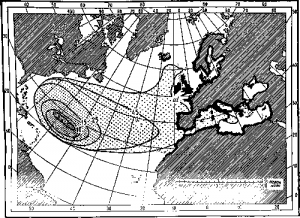

Пассивно мигрируют личинки морского угря от мест нереста (в районе Бермудских островов) к берегам Европы. Выведенные на большой глубине личинки по мере роста Продвигаются в вертикальном направлении. Когда личинки достигают 2,5 см, они оказываются уже на глубине только около 50 м, здесь их подхватывает поверхностное теплое течение Гольфстрема и медленно переносит через весь огромный Атлантический океан. Это пассивное путешествие проделывается в течение двух лет.

В низовьях наших крупных рек, например, Волги, можно наблюдать «скат» молоди многих рыб по реке в море (у видов трофически солоноватоводных).

Что касается активных миграций, то они могут стимулироваться несколькими причинами.

К первой категории таких миграций принадлежат передвижения в поисках пищи. Так мигрируют, например, трески (Gadus callarias) на нашем Севере. После окончания нереста, происходящего около Лофотенских островов, эти рыбы двигаются вдоль берегов Мурмана по теплому течению Гольфстрема, причем усиленно питаются.

К этой же категории миграций (в поисках пищи) относится летнее движение кефалей Черного и Азовского морей.

Шолодые рыбы идут в это время из моря в лиманы для откормки; осенью, с похолоданием, они снова устремляются в открытое море.

Ко второй категории активных переселений относятся нерестовые миграции, связанные с размножением вида. По направлению движения нерестовые миграции разделяются на анадромные (потамодромные), когда рыбы следуют для нереста из морей в реки, и на катадромные (талассодромные), во время которых рыбы для нереста выходят из рек в соленую воду морей.

Разберем несколько примеров нерестовых миграций. При описании сельдей упоминалось, что некоторые виды, как, например, морская сельдь, совершают нерестовые миграции из пелагической зоны в области банок,отмелей и в фиорды; другие сельди, как, например, некоторые каспийские, идут в реки—в Волгу, Урал. Эпоху в истории изучения миграций морской сельди составили исследования директора Биологической станции в Гельголанде Ф. Гейнке (F. Heincke, 1878, 1898). Этот зоолог изучил расы сельдей (на обширном материале до 6000 экземпляров), применив в своей работе метод биометрии и вариационной статистики. При этом Гейнке оперировал с определенными колебаниями признаков. На основании исследования комбинаций этих признаков представляется возможность установить и различить некоторые постоянные типы, свойственные определенным расам. Так, например, Гейнке установил наличие крупной исландской сельди, характеризующейся большим числом позвонков (в среднем 57), коротким рылом, большими глазами; от нее хорошо отличима беломорская сельдь, норвежская сельдь и др. Каждая из этих рас разбивается на еще более.мелкие расы. В высшей степени интересно, что каждая раса сельди имеет свои характерные места нереста, мечет икру в определенные для данной расы сроки при индивидуальных условиях солёности воды и температуры. На примере исследования Ф. Гейнке мы вполне отчетливо можем видеть, какое огромное значение сыграла тщательная систематико-биометрическая работа для выяснения общебиологических и экологических проблем.

В последние годы методика, впервые введенная в ихтиологию Ф. Гейнке, стала с некоторыми изменениями и дополнениями широко практиковаться и другими исследователями.

Аналогично сельдям была изучена треска. Благодаря выдающимся исследованиям ихтиолога Иоганна Шмидта, просмотревшего огромный материал (до 20 000 экземпляров), было установлено, что атлантическая треска неоднородна в зоне огромного ареала своего распространения. Была установлена следующая замечательная закономерность: зависимость числа позвонков от условий температуры. Оказалось, что чем выше температура воды, тем меньше среднее число позвонков. Действительно, треска с большим числом позвонков свойственна только северной части американского побережья, где температура моря равна 0°. Число позвонков уменьшается у рыб в направлении с севера на юг как на американском, так и на европейском побережьях. Изотерма +10° довольно точно ограничивает с севера область распространения трески с наименьшим числом позвонков (51,47—51,99); треска с умеренным числом позвонков (52,41—53,99) приурочена к области изотермы 4-5°.

Было установлено, что треска Балтийского моря обособлена п не связана с атлантической; норвежская треска, живущая по фиордам, является местной, там же мечущей икру, и т. д.

Нет сомнения, что все эти данные имеют огромное значение для точного изучения миграций. Благодаря детальному изучению морфологических особенностей вида и его многочисленных рас можно установить, в каких местах обширного ареала нерестует определенная раса, а это в свою очередь облегчает решение проблемы, когда данная раса совершает свои нерестовые передвижения.

Рис. 2 . Голова самца кеты в брачном наряде.

А—снаружи; В—наружные кости черепа; ор, р, о, s. о., г. о— кости жаберной крышки; о—окологлазные кости; /—лобная кость; et—решетчатая кость; m—верхнечелюстная кость; р. т.—межчелюстная кость; j.—надчелюстная кость; d, ar, on—кости нижней челюсти; г—лучи жаберной перепонки.

Нерестовые миграции можно отчетливо изучать, исследуя проходных рыб. Большой интерес представляет изучение нерестовых движений наших осетровых рыб.

Так, например, русский осетр (Aci-penser guldenstaedti) имеет различного типа нерестовые миграции в разных реках. В реку Куру каспийские осетры входят весной, где в этом же году в конце лета нерестятся (в районе Мингечаура); в августе осетры снова возвращаются в море. Совершенно иную картину нереста осетра можно наблюдать в Урале и Волге. В Урал осетры входят ранней весной—в марте. Большая часть рыб имеет незрелые половые продукты и движется на места будущего нереста, преодолевая длительный путь в сотни километров. Достигнув Уральска, осетры залегают на зиму несколько ниже этого города в глубоких ямах реки, в так называемых «ятовях», выделяет большое количество слизи и проводят всю зиму в неподвижном состоянии.

Наступившая весна пробуждает их к новой активной жизни и застает с вполне дозревшими половыми продуктами. В апреле происходит нерест, который продолжается несколько дней; после этого рыбы идут обратно в море. Таким образом, у волжских и уральских осетров нерестовая миграция возникает задолго до созревания половых продукте в—за год до осуществления самого процесса нереста. Нерестовые миграции белуги, севрюги и шипа (Acipenser nudiventris) в общем сходны с описанной нами для осетра.

Очень яркую картину нерестовых миграций можно наблюдать у восточносибирских лососевых—у кеты (Oncorhyrichus keta) и у горбуши (О. gorbuscha). Кета входит для нереста в р. Амур; самый нерест происходит в притоках Амура или в верхнем течении этой реки. Быстрота движения кеты — около 45—47 км в сутки. Имеют место два «хода» кеты: летний (в конце июня—в начале июля) и осенний (в конце августа—в начале сентября). Интересно, что летняя ходовая рыба мельче осенней. Л. С. Берг предлагает считать эти биологически обособленные группы кеты «сезонными расами». Поразительны те изменения, которые претерпевает кета во время речной миграции. Из моря она входит в лиман Амура красивой, стройной рыбой, с серебристой чешуей, с темнозеленоватой или бронзовой спиной. Через короткий срок после пребывания в пресной воде цвет рыбы начинает меняться: серебристый блеск утрачивается, тело становится грязносерым, брюхо—черным.

Вместе с изменением окраски наступают резкие новые морфологические изменения: конец рыла загибается у рыбы крючком вниз в виде клюва (рис. 1 — 2), появляются огромные зубы (особенно на предчелюстных костях),увеличивается в 1,2— 1,6 раза относительный вес костей, в мышечной ткани уменьшается количество сухого вещества (с 31,35 до 14,27% у самцов и с 33,05 до 15,3% у самок), исчезает жир мышц и пр.

В свое время академик А. Миддендорф назвал описанную миграцию дальневосточных лососевых «путешествием без возвращения н а з а д». Действительно, масса рыбы после нереста гибнет уже на нерестилище, другие рыбы, начавшие обратное движение, в состоянии полной расслабленности несутся течением реки и массами погибают. Берега реки бывают усеяны мертвой рыбой, и только очень незначительная часть нерестовавшей кеты достигает устья Амура и его лимана, но и здесь обессилившая рыба гибнет от хищников. До сих пор нет ни одного указания, чтобы кета после нерестового периода снова претерпела обратное превращение и приобрела прежний вид. Подобно кете совершает свой нерест горбуша; эта рыба движется на места икрометания в июне (ход заканчивается в июле). Миграция, например, на реке Большой (на Камчатке), носит грандиозный характер (рис. 4). Река у берега на косах в буквальном смысле кипит; в тихую погоду шум от идущей и плещущейся рыбы слышен более чем на 200 м. И. Ф. Правдин (1928) говорит, что косяки идущей и шумящей рыбы растягиваются по реке не менее как на километр; ширина «фронта» не менее 100 м; можно без преувеличения сказать, что двигается не один миллион рыб.

При изучении нерестовых миграций следует рассмотреть несколько основных моментов.

1. Каково состояние половых продуктов рыбы при начале нереста. Можно установить следующую закономерность: чем выше поднимается по реке входящая в нее рыба, тем с меньшей стадией зрелости половых продуктов начинает она свой ход, и чем ниже расположены по реке нерестилища, тем с более зрелыми половыми продуктами входит рыба в реку. В низовьях Волги вобла, сазан, лещ, пузанок нерестятся в пределах дельты. При начале движения для нереста эти рыбы имеют половые продукты в стадии, близкой к окончательной зрелости.

В отличие от этой категории рыб осетр, белорыбица, минога и др., проходящие тысячи километров, чтобы достигнуть нерестилища, начинают свой ход по реке, обладая совершенно незрелыми половыми продуктами.

2. Какое расстояние проходят рыбы до нерестилищ. В некоторых случаях путь на места нереста у проходных рыб может быть весьма велик. Так, белорыбица (Stenodue leucichthys) проходит по Волге в Каму и из Камы в Белую, отсюда в приток р. Белой—р. Уфу, проделывая от устья Волги путь в 2 950 км. Осетры проходят в Каму от устья Волги, совершая путь в 2 000 км и более. Сельдь залом (Caspialosa kessleri) достигает своих нерестилищ на Волге и Каме после путешествия в 2 000—2 800 км.

3. Какова скорость миграции идущей рыбы. Благодаря мечению удалось установить скорости движения проходных рыб. Так, например, севрюга на Куре проходит в среднем 22 км в сутки, причем преодолевается огромная сила течения реки. Если учесть этот фактор, то теоретическая средняя скорость идущей севрюги достигает почти 100 км в сутки. Кета на Амуре идет со средней скоростью до 47 км в сутки.

Все рассмотренные нами миграции относятся к категории анадромных.

Ярким примером катадромной миграции служит нерестовое движение угрей, превосходно изученное Иоганном Шмидтом. Взрослый угорь, обитающий в бассейнах рек Балтийского, Немецкого морей и Атлантического океана, достигнув половой зрелости, предпринимает грандиозное путешествие к местам нереста, расположенным в западной тропической части Атлантического океана в районе Бермудских островов. При этом путешествии, исчисляемом в несколько тысяч морских миль, угорь пересекает весь Атлантический океан, нерестуя на больших глубинах (более 1 000 м).

Своеобразные миграции имеют место, когда рыбы путешествуют из более мелких мест в глубины моря на зимовку. К таким миграциям принадлежат периодические передвижения дальневосточных камбал. В летнее время камбалы, по данным П. Ю. Шмидта (1936), рассеяны по всему заливу Петра Великого. С наступлением осени и с понижением температуры камбалы собираются в определенных местах, например, к юго-востоку от острова Аскольда, на глубинах в 110—250 м. Здесь они в огромном количестве лежат, закопавшись в ил, вероятно, в несколько слоев, и проводят зиму, пользуясь условиями теплого течения.

Статья на тему Миграция рыб

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.