Эволюция копытных млекопитающих

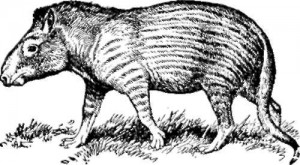

Самую древнюю группу Protungulata составляют нижнеэоценовые североамериканские Mioclaenidae, от которых, к сожалению, сохранились лишь остатки черепов и челюстей с зубами. Лучше других первичнокопытных известен североамериканский эоценовый ф е н а к о д (Phenacodus; рис.). Это небольшое животное, ростом с теленка, отличалось примитивным строением пятипалых конечностей. Относительно древности и неизмененности структуры передней ступни фенакода писал О. Абель (1914), который сравнивает эту ступню с кистью руки человека, говоря, что у людей эта кисть устроена наиболее примитивно в ряду всех совремеyных млекопитающих. Морда фенакода была вытянута в длинный хоботок; хвост у этого животного был сильно удлинен; зубы по структуре напоминали креодонтов.

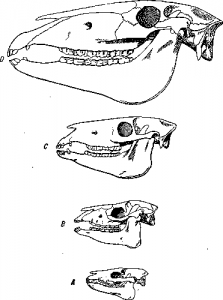

Рис. Эволюция Proboscidea. Справа изображения черепов, слева—строения последнего нижнего коренного зуба.

Рисунки черепов, считая снизу: l) Moeritherium;2)Palaeo-mastudon; 3) Bunolophodun angustidens; 4) Bunolophodun longirostris; 5) Mastodon; 6) Klcphas. Рисунки зубов, считая снизу; 1) Mocritberium; 2) Paiaeomastodon; 3)Tetrabelodon; 4) Mastodon; 5) Stegodon; 6) Eleplias.

Не имея возможности сколько-нибудь подробно останавливаться на обзоре всего разнообразия палеонтологических остатков Ungulata, рассмотрим несколько наиболее ярких примеров эволюционного процесса в ряду некоторых групп копытных.

Очень наглядную картину эволюции дают бугорчатозубые мастодонты (рис.). Самой древней формой среди них считается по справедливости меритерий (Moeritherium lyonsi), обнаруженный в среднем эоцене близ Фаюма (в Египте). Это животное величиной с тапира было лишено хобота, обладало четырехбугорчатыми зубами и удлиненной структурой резцов. Из верхнего эоцена Фаюма сохранился более крупный Palaeomastodon с вытянутой нижней челюстью. Дальнейшими представителями эволюционного ряда можно назвать Bunolophodon angustidens из миоцена Европы и Северной Америки В. longirostris и В. arvernensis (миоплиоцен Европы).

Рис. 2. Реставрация фенакода

Относительно полно изучена история настоящих слонов. Зубы азиатского слона (Elephae maximus) по форме многочисленных пластинок стоят ближе всего к индийскому плиоценовому Е. hisudricus. Мамонт плейстоценовые находки которого многочисленны в Евразии, отличался наиболее специализированными и сложными по структуре зубами среди прочих хоботных. Интересно, что в вечно мерзлой почве севера Сибири установлены находки мамонтов, сохранившихся с мясом, шерстью и внутренностями. Животные, по-видимому, проваливались иногда между льдами в болотистом грунте тундры и замерзали, сохраняясь так в течение многих тысячелетий. Изучение мамонта дает ценнейший материал для установления анатомии и экологии этих вымерших гигантов. Африканский слон произошел от других предков. По структуре зубов он стоит наиболее близко к вымершему роду Stegodon (из сиваликских отложений близ Пикерми в Греции).

Одну из наиболее ярких страниц в палеонтологической летописи и чрезвычайно показательный пример эволюционного процесса представляет история развития лошади. Палеонтологические остатки свидетельствуют с полной отчетливостью, как от общего типа пятипалой конечности древних копытных могла возникнуть однопалая конечность современных лошадей. У вышеупомянутого фенакодуса (рис. 2), представителя первичнокопытных, третий палец пятипалой конечности был уже сильнее развит, чем остальные, и снабжен копытом. Облегчение и утончение дистальной части конечности шли по пути координации с быстротой движений и приобретением все прогрессирующей способности к быстрому бегу.

От плиоценового Hip pari on, представляющего небольшую европейскую трехпалую лошадку, боковые пальцы конечностей которой не достигали земли, большинство палеонтологов производит европейских Equus (рис. 4, В и С).

История эволюции лошадей интересна и в другом отношении: она доказывает относительно древние миграции этих животных с одного континента на другой. В эоцене на материке Европы водился Hyracotherium, крайне близкий к американскому Eohippus. В Евроне по неясным причинам произошло вымирание лошадей в конце эоцена и начале олигоцена. В это же время в Северной Америке мы наблюдаем необыкновенное богатство в развитии Equidae. Из Северной Америки, по мнению многих палеонтологов, констатированы три миграции лошадей в Евразию.

Первая в виде Anchitherium имела место в среднем миоцене, причем Anchitherium не пережил верхнего миоцена. В нижнем плиоцене на материк Евразии перекочевали лошади, давшие начало ветви Hipparion. Наконец, третья миграция знаменуется проникновением в Китай во время плиоцена p. Hypohippus. В верхнем плиоцене происходила миграция лошадей из Северной Америки в Южную Америку, где диференцировались особые узконосые лошади с длинными ossa nasalia и сжатыми носовыми отверстиями (Hippidium, Onohippidium и др.). Они вымерли в плейстоцене. В то же время вымерли и североамериканские лошади, которые были вновь завезены из Европы в Америку уже в современную эпоху. Последние факты не вызывают споров у палеонтологов; что касается истории Anchitherium и Hipparion, то многие склонны считать появление их в Европе не миграцией с североамериканского материка, а параллельным независимым развитием в Евразии.

Рис. 4. Картина . Рисунки, считая снизу:

А—Eochippus (нижний эоцен); В—Mesobippus (нижний и средний олигоцен); С—Protohippus (верхний миоцен); D—Equus. На рисунке сохранены относительные размеры черепов.

С копытными тесно связан отряд сирен, многочисленные остатки которых добыты в последние десятилетия. Наиболее древним представителем Sirenia надо считать среднеэоценового Eotherium, добытого близ Египта. Это животное еще обладало пятипалыми конечностями и полной зубной системой, История развития трубкозубых совершенно неясна. Имеется лишь одна безусловно достоверная находка нижнеплиоценового Оrусteropus gaudryi (из Самоса). Под сомнением в действительной принадлежности к Tubulidentata стоит Palaeorycteropus из эоцена южной Франции.

Эволюция лемуров и приматов представляет огромный интерес так как знакомит нас с ранней зарей зарождения высших отрядов млекопитающих и приводит к истории эволюционного процесса человека. Несмотря на огромны достижения научных исследований последнего периода, остается еще немала темных проблем в этой трудной области; они ждут своего разрешения. Самой древней группой лемуров можно считать палеоценовых европейских Plesiadapidae, изучению которых О. Абель (1928) придает совершенно исключительное значение. В самом деле, в этом примитивном семействе намечается смешение признаков полуобезьян и насекомоядных, причем обнаруживаются, таким образом, древние корни приматов вообще. В эоцене Европы и Северной Америки встречаются довольно многочисленные представители названного семейства, так же как в сем. Adapidae. Интересно указать, что сем. Lemuridae впервые

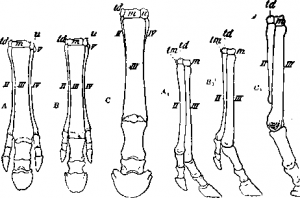

Рис. 5. Картина постепенной эволюции передней конечности Equidae.

А, А1—Anchitherium; В, Вг,—Hlpparion; С, Сх—Equus (1/,натур. велич.). tm—carpale distale 1; id—carpale distale 2; m—carpale distale 3; и—carpalia distalia 4+5; II—V—meticarpalia.

появляется в плейстоцене Мадагаскара, причем некоторые виды этого семейства достигали весьма значительных размеров (череп Megaladapis до 315 мм длины). По-видимому, лемуры совершенно исчезают с начала миоцена как в Европе, так и в Америке, сохраняя свое современное распространение.

Мы видели, что особенности современной зоогеографии лемуров пытались объяснить наличием огромного исчезнувшего материка—Лемурии. За последнее время зоогеографы (П. П. Сушкин) и палеонтологи (О. Абель) склоняются к тому взгляду, что область внутренней Азии была центром развития многих наземных млекопитающих, в том числе и приматов. Вследствие изменений, приведших к постепенному охлаждению прежде тропического климата этой огромной страны, началась миграция приматов по направлению к юго-западу и юго-востоку. Только одни Hominidae дольше других могли удержаться в суровых нагорьях, которые были вынуждены покинуть с началом первого оледенения.

Корни Происхождения настоящих обезьян и человека спускаются к нижнему олигоцену Египта. В этих слоях найден близкий к олигоценовому Parapithecus особый род Propliopithecus, которого считают родоначальником двух стволов: один из них дал начало гиббонам, другой разветвляется на несколько стволов. В основе первого из них Грегори ставит Palaeosimia из верхнего миоцена сиваликских слоев (в Индии).

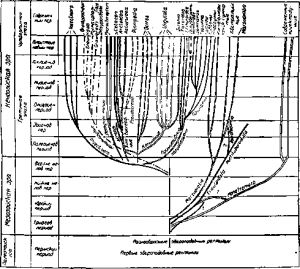

Рис. 6. Схема эволюции различных групп млекопитающих

От Palaeosimia сохранился лишь один верхний коренной зуб, но даже на основе таких более чем отрывистых данных эту форму сближают с орангутанами. Особый второй ствол образует верхнемиоценовый индийский Sivapithecus, которого по обезьяньему строению клыков нельзя сближать со стволом Hominidae, Нижнеплиоценовый ост-индийский Palaeopithecus по структуре верхних коренных приближается к горилле. Род Dryopithedus стал хорошо известен благодаря многочисленным находкам фрагментов нижних челюстей и отдельных зубов из миоцена и плиоцена Европы, Египта и южной Азии. По-видимому, эта форма образует ствол шимпанзе. Ствол настоящих Hominidae рано отделился и диференцировался от обезьяноподобных предков и через плиоценового питекантропа (Pithecanthropus), открытого за последнее время нижнечетвертичного синантропа (из пещеры Чжоукоутянь в 37 км к юго-западу от Бейпина), через гейдельбергскую, неандертальскую и другие примитивные расы привел к современному человеку.

Статья на тему Эволюция копытных млекопитающих

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.