Оперение птиц и строение пера

Выщипывая перья, мы убеждаемся, что строение их неоднотипно: крупные упругие перья называются контурными; под ними расположены мягкие, нежные пуховые перышки.

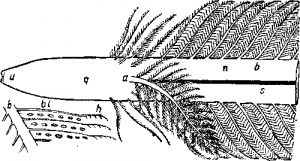

Каждое контурное перо состоит из основного полого ствола—очинa (calamus; рис. 1 , q), который продолжается в твердую ось пера, или стержень (rhachis); в отличие от очина стержень плотный, неполый. С каждой стороны от стержня расположены расширенные части пера, или опахала (vexillum). Каждое опахало слагается из большого количества бородок (рис. 1 , b), или лучей нежных нитевидных образований, которые в неповрежденном опахале тесно соединены между собой, образуя сплошную упругую жластинку.

При некотором незначительном усилии бородки можно легко разъединить и тогда под лупой хорошо видно, что описываемые бородки соединены между собой бородочками, или лучами второго порядка (рис. 1 , bl). Оказывается, что дистальные бородочки, т. е. идущие от верхней поверхности луча и направленные концами к терминальной части пера, вытянуты в миниатюрные крючочки (рис. 1 , h), которые сцепляются с гребешками бородочек проксимального ряда, идущего от нижней поверхности другого луча. Проксимальные бородочки своими концами направлены в сторону основной части пера. Вследствие такого плотного скрепления между собой мелких основных элементов опахало пера представляет цельное образование, оказывающее большое сопротивление воздушным колебаниям. Число бородок и бородочек весьма значительно: по подсчету Гадова, перо журавля в 38 см длиной несет около 650 бородок; каждая бородка—до 600 пар бородочек. На одном внутреннем опахале насчитывается до 800 000 бородочек

Рис. 1 . Схема строения основной части контурного пера.

а—добавочный стержень; b—бородки; bl—бородочки; h—крючки; п—бороздка; и—нижнее отверстие; q—очин; s—стержень.

Между контурными перьями лежат прикрытые ими пуховые перья, или пух (plumae). Это нежные волосовидные перья со слабыми стержнями, и мягкими не скрепленными между собой бородками. Птенцы голубя временно покрыты пухом, который затем совершенно сменяется контурным пером. У водоплавающих птиц пух достигает весьма сильного развития и сохраняется в виде плотного слоя и у взрослых птиц. Пуховые перья отлично сохраняют тепло тела птицы: роговое вещество пуха и воздух между неплотно прилегающими друг к другу мягкими бородками пуха—весьма плохие проводники тепла. У некоторых птиц имеется так называемый порошковый пух; концы перышекподобного пуха постоянно слущиваются в виде пыльцы.

Рис. 2 . Скелет крыла сарыча с прикрепленными к нему маховыми перьями; мягкие части и покровные перья удалены.

1—плечевая кость; 2—локтевая кость; 3—лучевая кость; 4—большой палец; 5—крылышко; 6—второй палец; 7—маховые перья второго порядка; 8—маховые перья первого порядка (кисти).

Подобный пух развивается, например, у цапель на определенных частях туловища, а порошок в виде синеватой пыльцы покрывает собой контурные перья птицы. Кроме настоящих пуховых перьев, у очень многих птиц встречаются так называемые нитевидные перья (filopumae) с очень тонкими стержнями и мало развитыми, иногда совершенно отсутствующими опахалами. Нитевидные перья представляют как бы переходную ступень между настоящим пухом контурными перьями. Наконец, различают щетинистые перья (vibrissae), состоящие лишь из стержня в виде плотной щетинки, без всякого намёка на бородки или опахала. Они сидят у корня клюва и по краям рта. В разных частях туловища контурные перья имеют различную форму и размеры. На крыле (рис 2) различают маховые перья, сидящие по заднему краю крыла. Маховые распадаются на несколько категорий. На пястнопальцевых костях (да исключение первого пальца) расположены маховые первого порядка (рис. 2 ,8), число которых колеблется от 10 до 12.

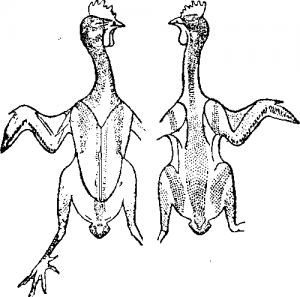

Рис. 3 . Расположение птерилий (отмечены пунктиром) и аптерий на теле птицы.

На предплечье сидят маховые второго порядка, вариирующие по своему количеству (рис. 2 , 7). Перья, расположенные на первом пальце, составляют как бы обособленный придаток—к р ы л ы ш к о (alula; рис. 2 , 5).

Хвост слагается из рулевых перьев числом от 8 до 28; чаще всего их бывает 12. Удлиненные перья хвоста некоторых птиц, например, павлина в действительности не рулевые перья, а крайне развитые и вытянутые верхние кроющие.

Кроме маховых, на крыльях расположены сравнительно мелкие кроющие перья. Их различают на крыле в порядке сверху вниз: малые, средние и большие. Нижние и верхние кроющие перья расположены и на хвосте. Контурные перья распределены по туловищу, шее, голове совершенно равномерно лишь у немногих птиц (у плоскогрудых, у пингвинов, паламедей). У всех остальных пернатых контурные перья располагаются группами в виде определенных областей, или полос, называемых птерилиями, между которыми лежат аптерии , покрытые самое большее лишь редкими пушинками или нитчатыми перьями (рис. 3 ).

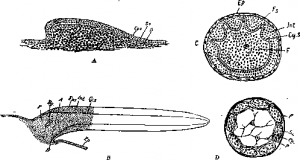

Рис. 4 . Развитие пера.

А—первый зачаток пера в продольном разрезе; В—более развитой зачаток в таком же разрезе; С—косой поперечный разрез через основание более развитого зачатка (ср. на рис. В линию АВ) в месте образования продольных утолщений; D—поперечный разрез через верхнюю часть развитого зачатка перед вылуплением, когда лучи уже обособлены. Вд—сосуд в сосочке; Cys.—цилиндрический слой эпидермиса; D—corium; Bp—эпидермис; Ера—эпитрихиальный слой; Fs—лучи эмбрионального пуха; int—промежуточные слои эпидермиса; Р—pulpa; Ss—мальпигиев слой.

Цвет перьев обусловливается двумя совершенно различными факторами. Химические, или объективные, цвета зависят от красящих веществ, пигментов, содержащихся в пере, а физические, или субъективные, к которым относятся металлически блестящие или переливающиеся цвета, обусловлены преломлением света в поверхностных слоях структуры пера. Пигментов, заключающихся в пере птицы, относительно немного. Различают два главных типа пигментов. К первому из них принадлежат эндогенные пигменты в виде зернышек или мельчайших палочек, так называемые меланины; ко второму типу пигментов относятся экзогенные — каротиноиды (липохромы). Последние находятся в пере в диффузном состоянии (например, зооэритрин, зооксантин, тураковердин, фазиановердин и др.). Особую категорию пигментов составляет турацин, обусловливающий красную окраску бананоедов.

Объективная окраска зачастую обусловлена сочетанием определенных пигментов со структурой пера. Например, синие перья содержат в себе оранжеватый или бурый пигмент. Поверх пигментного слоя располагается бесцветная оболочка, содержащая многоугольные бесцветные клетки. Вследствие отражения света упомянутыми клетками на фоне подстилающего их пигмента получается впечатление синего тона. Эти факты показывают, что настоящего синего пигмента, за крайне редкими исключениями, не существует.

Пигментов, заключающихся в пере птицы, относительно немного. Различают два главных типа пигментов. К первому из них принадлежат эндогенные пигменты в виде зернышек или мельчайших палочек, так называемые меланины; ко второму типу пигментов относятся экзогенные — каротиноиды (липохромы). Последние находятся в пере в диффузном состоянии (например, зооэритрин, зооксантин, тураковердин, фазиановердин и др.). Особую категорию пигментов составляет турацин, обусловливающий красную окраску бананоедов.

Объективная окраска зачастую обусловлена сочетанием определенных пигментов со структурой пера. Например, синие перья содержат в себе оранжеватый или бурый пигмент. Поверх пигментного слоя располагается бесцветная оболочка, содержащая многоугольные бесцветные клетки. Вследствие отражения света упомянутыми клетками на фоне подстилающего их пигмента получается впечатление синего тона. Эти факты показывают, что настоящего синего пигмента, за крайне редкими исключениями, не существует.

Упомянутая выше субъективная структурная окраска обусловлена дифракцией света, благодаря его отражению от гладких поверхностей, или интерференцией, которая вызывается наличием тончайших пластинок, распределенных в органическом составе верхней стороны пера.

Развитие пера у птиц

Перья, подобно чешуям рептилий, развиваются ив сосочков кожи, образованных волокнистым слоем кожи (corium) и несущих эпидермическую покрышку (рис 4 ). Каждый такой сосочек с начала возникновения несколько отклонен назад (рис. 4 , А). Дальнейшее развитие пера резко различно от процессов образования чешуи у рептилий. Зачаток пера начинает глубоко погружаться в слой кожи (corium). По краям основания сосочка образуется кольцевая впадина и валик, и сосочек расположен тогда в фолликуле пера. Зачаток пера окружен снаружи тонким слоем эпидермиса, как колпачком (рис. 4 , с, Ер). Основание образующегося пера превращается в роговой цилиндр, в который врастает мягкая часть corium (pulpa; рис. 4 , Р). Этот простой роговой цилиндр становится в дальнейшем развитии основой пера. В дистальной части сосочка зачаточного пера протекают более сложные процессы. Образуются продольные складки в виде тонких бороздок, которые разбивают удлинившийся зачаток пера на ряд продольных полосок—стебельков, состоящих из эпидермических клеток и одетых снаружи тонкой оболочкой (matrix). Эпидермические стебельки ороговевают, причем образуется ряд роговых лучей, лежащих тесно прижатыми друг к другу и окруженных общей тонкой оболочкой—чехликом. Последний развивается и сползает. Тогда на роговой основе цилиндра, представляющего примитивный очин (calamus), возникает зона расходящихся роговых лучей; сидящих на общем основании. Так слагается структура птенцового пухового неоптильного пера. Позднее птенцовое пуховое перо заменяется постоянным телеоптильным. Эти перья возникают из того же сосочка, как и птенцовый пух, но из его более глубоких частей. Лучи будущего окончательного пера при их первоначальной диференцировке не остаются одной величины, а один луч опережает в росте другие и образует стержень пера, от боков которого берут начало остальные лучи.

Линька птиц

Ежегодно раз или два большинство птиц сменяет перья; этот процесс называется линькой, или линянием. Линька бывает двух типов: полная и неполная (частичная). При полной линьке сменяется все перо, вплоть до маховых и рулевых; при частичной линьке смены перьев последних категорий не наблюдаемся. У птиц, линяющих два раза в году, полная линька, как правило, только одна.

Под влиянием усиленного притока крови остатки перьевых сосочков начинают снова расти, образуя новые перья, выталкивающие старые. У разных птиц линька протекает различно. Так, у хищников, которым необходимо сохранить возможность быстроты полета для преследования добычи, линька проходит как бы исподволь с медленной постепенностью; у куриных птиц, например, у тетеревов, линька относительно энергична и линяющему тетереву трудно подняться на крыльях, поэтому птица старается уйти в чащу, в особенно густые и недоступные места высокой травы и кустарников. Еще интенсивнее линяние у гусеобразных, например, у лебедей; эти могучие птицы на некоторое время, вследствие дружной смены маховых перьев, совершенно утрачивают способность к полету. В прежние годы на Каспийском море лебеди были объектом хищнического промысла: птиц преследовали на лодках и избивали палками.

Наконец, некоторые птицы, например, крупные орлы (беркут, могильник), линяют через год.

Мускулатура у птиц

У голубя самой крупной мышцей является большая грудная. Она начинается с каждой стороны широким основанием на киле грудины и направляется вперед и кнаружи, где прикрепляется на нижней стороне верхней части плечевой кости. Сокращением этой мышцы обусловливается опускание крыльев. Большие грудные мышцы крайне массивны: они весят столько же, сколько вся остальная мускулатура тела птицы—до 1/6 всего веса животного. Поднятием крыла заведует малая грудная мышца, или подключичная. Она расположена под большой грудной мышцей, в углу между пластиной грудины и ее килем, и заканчивается длинным сухожилием, проходящим через отверстие, образованное сходящимися частями лопатки, ключицы и коракоидной кости. Сухожилие прикрепляется на верхней стороне плечевой кости.

Чем хуже летает птица, тем менее развиты у нее грудные мышцы; но если летание частично заменяется другими энергичными движениями, сопряженными с работой передних конечностей—сильным плаванием и нырянием, то недоразвития грудной мускулатуры не отмечается.

Мышцы брюшной полости относительно слабее, чем грудные. Здесь имеются: прямая мышца живота и наружная косая мышца. Особенно совершенно развита мускулатура шеи и конечностей. Так, например, задняя конечность содержит около 35 мышц. В биологическом отношении в задней конечности некоторых птиц особенно существенна обходящая мышца (m, ambiens). Она начинается на тазе вблизи вертлужной впадины; отсюда мышца тянется по внутренней стороне бедра и переходит в тяж, который перекидывается через колено и затем соединяется о одним из сгибателей пальцев. Функция мышцы такова: когда птица сидит на ветке с согнутыми коленями, обходящая мышца натягивается и вместе с тем напрягает сгибатель пальцев; в результате пальцы, сжимаясь, плотно обхватывают сучок. Этот процесс совершается механически, помимо воли птицы. Чем сильнее сгибается колено, тем энергичнее действие мышц и сгибателей пальцев. Благодаря этому спящая птица никогда не может свалиться с ветки. Следует отметить, что m. ambiens совершенно не развит у многих древесных птиц (например, у воробьиных), у которых автоматическое сгибание пальцев осуществляется специализированным строением сухожилий мускула сгибателя пальцев (m. flexor digitorum, profundus в perforans). Сравнивая мускулатуру голубя и лягушки, мы находим у них сходные образования в виде больших грудных, наружной косой и прямой мышц живота, причем эти мышцы гомологичны. Однако степень развития резко различается по причинам экологического характера (разная функция мышц в зависимости от обитания и биологии птиц и амфибий).

Статья на тему Оперение птиц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.