Схема строения черепа млекопитающих

Череп млекопитающих относится к тропибазальному типу с относительно укороченной в продольном направлении межглазничной перегородкой.

По этому признаку череп млекопитающего сходен с черепом рептилий. Эта особенность черепа при дальнейших изменениях самого черепа может как бы стушевываться.

В связи с сильным развитием мозговой полости межглазничная перегородка, соединяющая на хрящевом (эмбриональном) черепе основную (сфеноидальную) область с носовыми капсулами, при дальнейшем развитии черепа заметно укорачивается.

При этом передняя стенка черепа сближается с задней стенкой носовых капсул, глазницы отходят от средней линии, оттесняются в бока.

В результате описанных процессов тропибазальный в своей исходной форме череп млекопитающего принимает облик платибазального.

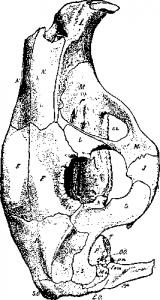

Рис. 1. Схематическое расположение костей в черепе млекопитающего, отделов черепа подъязычного аппарата и мест выхода головных нервов.

Покровные кости заштрихованы, кости, развившиеся из хряща, оставлены белыми. Толстым черным контуром обведены те части, которые относятся к висцеральному скелету. Л — os alisphenoideum; В —os basispbe-noideum; Во — basioccipitale; E — ethmoideum; Eo — exoccipitale; F — frontale;I—intermaxillare; L — lacrymale; M — maxillare; Md — mandibula; JV — nasale; NT — nasoturbinale; О — os orbitosphenoideum; P — parietale; P близ T — petrosum; PI — palatinum; Ps — praesphenoideum; Pt —pterygoideum; S — squamosum; SO — sup-raoccipitale; T — tympanicum; V — vomer; Y—jugale; подъязычный аппарат с BH — basibyale и с передним рогом, состоящим из СН hypohyale (ceratohyale); EH — ceratohyale (epihyale); SH—stylohyale; TH — tympanohyale с задним рогом; ThH —thyrobyale; ocul. — глаз.

В прежнее время морфологи причисляли к этому последнему типу череп млекопитающего, та как не была известна картина постепенной эволюции черепа в его онтогенезе и филогенезе.

Характерной особенностью черепа является процесс сокращения числа костей путем их срастания в некоторые комплексы.

Во многих случаях отдельные кости настолько утратили свою индивидуальность, что сохраняются лишь в виде отдельных центров окостенения сложной кости.

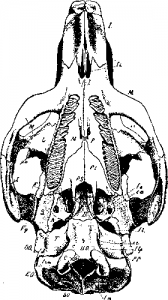

Рис. 2. Продольный разрез через череп млекопитающего (покровные кости заштрихованы, хрящевые кости покрыты пунктиром).

1 — praemaxillare; 2 — maxillare; 3 — nasale; 4 — septum nasalis; 5 —ethmoideum; 6 — foramen opticum; 7 — foramen sphenorbitale (trigeminus I, II n. oculomotorius, trochlearis, abducens); 8 — parietale; 9 — squamosum; 10 — ala pterotica; 11 — interparietal (postparietale); 12 — supraoccipitale; 13 — tabulare; 14 — exoccipitale; 15 — foramen hypoglossi (condyloideum); 16—condylus occipitalis; 17 — foramen lacerum poster, (nn. vagus elossopharingeus, v. jugularis); 18 — foramen n. acustici et facialis; 19 — foramen lacerum anterior (n. trigeminus III); 20 — alisphenoideum; 21 —basisphenoideum; 22 — praesphenoideum; 23 — palatinum; 24 — vomer; 25 — maxillare; 26 — foramen incisivum (palatinum anterior).

Для удобства описания мы мысленно как бы разделим череп млекопитающего на четыре отдела:

1) Затылочный.

2) Теменной.

3) Лобный.

4) Носо-челюстной (рис. 1 ).

Затылочная часть

В затылочной части боковые затылочные кости образуют вместе с основной затылочной парные затылочные бугры.

Затылочная дыра у примитивных млекопитающих расположена почти под прямым углом к продольной оси черепа; у приматов с сильно развитым мозгом эта дыра перемещается вниз, укладываясь, например, у человека, в одной плоскости с основанием черепа.

Упомянутая затылочная дыра ограничена основной, боковыми и верхней затылочной костями (рис. 2). Обычно эти четыре кости сливаются в одну затылочную кость (os occipitale).

С затылочным отделом тесно связаны кости слуховой капсулы. Отдельные окостенения рано срастаются здесь.в общую каменистую кость (os petrosum или mastoideum; рис. 1 , Р, и рис. 4 , Р).

Заднее и наружное окостенение стеной слуховой капсулы образует сосцевидную часть каменистой кости. У многих хищников, ластоногих и у человека этот отдел диференцируется в отросток processus mastoideus (рис. 4 , рт).

С описываемой сложной костью входит в соединение расположенная книзу от нее барабанная кость (os tympanicum), ограничивающая снаружи полость среднего уха (рис. 1 ).

Оs tympanicum вместе с os petrosum часто образуют слуховой барабан (os bulla tympani), иногда весьма крупный.

Рис. 3 . Череп водосвинки (Hydrochoerus capybara) сбоку (3/4 натуральной величины).

У тушканчиков, шиншиллы, кафрского прыгунчика в формировании упомянутого барабана принимает участие os mastoideum, образующая резкое вздутие в заднем отделе черепа.

Кроме tympanicum, в боковой части слухового отдела образуется еще чешуйчатая кость (os squamosum). У человека все названные кости срастаются в одну очень сложную височную (os temporale).

Рис. 4 . Череп водосвинки (Hydrochoerus capybara) снизу (2/4 натуральной величины). Обозначения те же, что на рис 268.

А — alisphenoideum; Во — basioccipitale; С — мыщелок; Са — canalis alisphenoideus; сс — canalis caroticus; ci — canalis infraorbitalis; Fo — боковая затылочная кость; F — лобная кость; Fg — сочленовная ямка (для нижней челюсти); /г — переднее небное отверстие (foramen inclsivum); 11 — foramen lacerum anterior; fm — заднее затылочное отверстие (foramen occipitale magnum); fo — foramen ovale; fs — foramen sphenoideum; /sm — foramen stylo-mastoideum; i — межчелюстная кость; j — скуловая кость; L — слезная кость; М— верхнечелюстная кость; Ms — mastoideum; N — носовая кость; о — глазнично-клиновидная кость; со — слуховое отверстие; ор8 — глазничное отверстие (для п. opticus); Р — petrosum; р — foramen palatinum; PI — palatinum; Pr — теменная кость; Ps — praesphenoideum; Pt —крыловидная кость; pm — processus mastoideus; po — глазничный отросток; pp — processus paroccipitalis; S — чешуя височной кости; So — верхнезатылочная кость; Т — тимпаникум.

У тушканчиков, шиншиллы, кафрского прыгунчика в формировании упомянутого барабана принимает участие os mastoideum, образующая резкое вздутие в заднем отделе черепа.

Кроме tympanicum, в боковой части слухового отдела образуется еще чешуйчатая кость (os squamosum).

У человека все названные кости срастаются в одну очень сложную височную (os temporale).

Теменная часть

Переходим к обзору теменного отдела (рис. 1 — 4). Дно этого отдела составляет основнаяклиновидная кость (os basisphenoideum; рис. 1 , В), спереди к ней примыкает переднекрыловидная (os praesphenoideum; рис. 1 , Ps, и рис. 3 , Ps), относящаяся собственно к лобной части черепа.

К бокам этих костей прирастают парные крыло-клиновидные и глазнично-клиновидные кости (рис. 1 , 3 , О).Они образуют так называемые крылья (alae alisphenoidea и a. orbitosphenoidea).

У некоторых млекопитающих, а также у человека основная клиновидная кость с ее височными крыльями прирастает к переднеклиновидной с ее глазничными крыльями и образует сложную комплексную кость, называемую клиновидной.

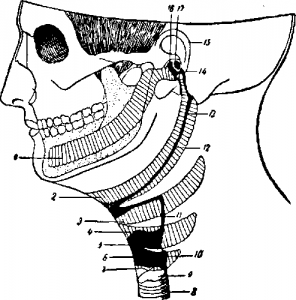

Рис. 5 . Дериваты жаберных дугу человека.

1, 2, 3, 4, 7—первая—пятая прпмордиальные дуги. Иэ первой дуги, меккелева хряща возникает слуховая косточка-молоточек (16). Из хряща, соответствующего квадратной кости, образуется наковальня—incus (17). Обе эти косточки изображены в естественном положении после удаления барабанной перепонки; 15 — наружное ухо; 14—стремя; из II подъязычной дуги возникают: в проксимальной части processus styloideus (13), из дистальной—малые рожки подъязычной дужки и подъязычный хрящ; из III дуги (первой жаберной) возникает большая часть подъязычного хряща (обозначен черным) и большой рог подъязычной дужки. Cartilago triticea (11) и большие рожки щитовидного хряща составляют остатки первичного соединения гиоидного и тиреоидного аппаратов; из IV дуги (второй жаберной) возникает верхний отдел щитовидного хряща (5); из V Дуги (третьей жаберной)—нижний отдел этого хряща (6). Вероятно, что из V дуги образуются и черпаловидные хрящи (10), 8 — трахея; 9 — перстневидный хрящ.

В основании глазничных крыльев расположено отверстие для выхода зрительного нерва (рис. 2, 6); между обоими крыльями через особое отверстие проходят нервы глазных мышц и глазничная ветвь тройничного нерва.

Крышу теменного сегмента черепа составляют парные теменные кости (ossa parietalia; рис 4 , Pr). У основания теменных костей часто располагается непарная межтеменная кость (os interparietale; рис. 2, 11).

Иногда она сохраняет свою независимость, например, у многих грызунов (Muridae), но чаще срастается с теменными костями (у жвачных) или с верхнезатылочной (хищные, приматы).

Сбоку и часто несколько спереди от слуховой области начинаются с каждой стороны черена упомянутые чешуйчатые кости (ossa squamosa; рис. 1 , 4 , S).

Каждая из них расположена либо на границе затылочной и теменной части, либо при прогрессивном развитии мозговой полости и оттеснении слуховой капсулы книзу составляет нижнебоковые стенки теменного отдела.

Чешуйчатая кость обладает суставной ямкой для причленения нижней челюсти (рис. 4, Fg).Следует особенно подчеркнуть, что сочленение нижней челюсти непосредственно с чешуйчатой костью (а не с квадратной костью, о судьбе которой будет сказано ниже) составляет одну из наиболее характерных особенностей черепа млекопитающих.

Чешуйчатая кость несет направленный вперед отросток (proeessus zygomaticus ossis squamosi), который вместе со скуловой костью или zygomaticum и одноименным отростком челюстной кости образует единственную с каждой стороны скуловую дугу (рис. 4, S, I, M).

Лобная часть

В основании лобного отдела расположена описанная выше передвеклиновидная кость с глазничными крыльями (рис. 2, 22). Впереди от os praesphenoideum лежит сошник (vomer; рис. 2, 24).

Крышу лобного отдела составляют парные лобные кости (ossa frontalia, рис. 4, F), иногда срастающиеся между собой в одну цельную кость (у летучих мышей, приматов).

У переднего угла глазницы с каждой стороны помещается небольшая слезная кость (lacrymale; рис. 4 , Z), продырявленная отверстием для прохождения слезного канала.

Дно носо-челюстного отдела составляет твердое небо, образованное за счет небных отростков межчелюстных, челюстных и небных костей, которые сходятся здесь по средней линии, образуя шов (рис. 3, М, Рl).

Небные кости, подобно крыловидным (ossa pterygoidea), имеют отвесное расположение и ограничивают с боков задние носовые ходы (хоаны; рис. 3).

Крыловидные кости, расположенные на границе лобного и носо-челюстного отделов, у большинства млекопитающих вполне самостоятельны (рис. 3, Pt); между их крыловидными выступами находится обычно заметная впадина (fossa mesopterygoidea), «бросающаяся в глаза, если смотреть на череп снизу.

У обезьян и человека крыловидные кости срастаются с клиновидной, образуя с каждой стороны пластинку нисходящего крыловидного отростка.

В передней области твердого неба, именно на протяжении небных отростков межчелюстных костей, заметны два удлиненных небных отверстия (foramina incisive или palatina anteriores; рис. 3).

При помощи этих отверстий (через стенонов канал) якобсонов орган сообщается с ротовой полостью.

У человека foramen incisivum сохраняется лишь в виде аномалии, так как якобсонов орган нормально редуцируется у человеческого зародыша на девятом месяце утробной жизни.

Собственно верхнечелюстные кости (ossa maxillaria; рис. 1—4 , М) образуют боковые части переднего отдела черепа, участвуют в образовании внутренних носовых раковин и очерчивают наружные стенки носовой полости.

Межчелюстные кости (о. intermaxillaria или praemaxillaria) у многих млекопитающих относительно хорошо развиты, рис. 4 , I). Они редуцированы у большинства летучих мышей, а у приматов срастаются о челюстными костями.

В носовом отделе впереди от клиновидных костей развивается в обонятельной области решетчатая кость (os ethmoideum; рис. 2 , 5).

Средняя часть этой кости образует носовую перегородку (lamina perpendicularis); боковые отделы решетчатой кости обращены кнутри решетчатыми пластинками (lamina cribrosa), которые продырявлены многочисленными отверстиями для прохождения ветвей обонятельного нерва (только соответственные кости утконоса несут каждая по одиночному отверстию).

Описываемые боковые части решетчатой кости имеют характерное ячеистое строение и снабжены выростами—обонятельными раковинами (ethmoturbinalia).

Обычно самая верхняя раковина принадлежит к носовым костям и отходит от нижних стенок последних (nasoturbinalia; рис. 1 , N.T). Впереди и ниже раковин решетчатой кости расположена еще одна пара раковин, отходящих от челюстных костей (maxilloturbinalia).

Максиллярные раковины могут иметь различную форму: они образуют то одиночные завитки, то двойные, несущие иногда древовидные разветвления.

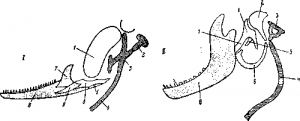

Рис. 6 — 7. Сравнительная схема строения слуховых косточек и их происхождения у рептилий и птиц, с одной стороны (I), и у млекопитающих (II)—с другой.

I. 1 — квадратная кость; 2 — столбик (columella); 3 — extracolumella; 4 — гиоидная дуга; 5 — goniale; 6 — сочленновая кость; 7 — венечный отросток (processus coronoideus); 8 — зубная кость; 9 — подугловая кость (subaugulare).

II. 1 — молоточек — mallcus (articulare — проксимальная часть меккелева хряща); 2 — наковальня (incus), развившаяся из quadra turn; 3 — стремя (stapes), соответствующее columella птиц и рептилий; 4 — гиоидная дуга (hyoideum); 5 — processus folianus (goniale); 6 — тимпанальная кость (tympanicum), соответствующая angulare; 7 — часть меккелева хряща; 8 — зубная кость (dentale).

Носо челюстной отдел

Что касается носовых костей (ossa nasalia), составляющих покровную часть носо-челюстного отдела, то величина и форма их подвержены большой изменчивости.

Так, они велики и длинны у хищников (рис. 2 ,3), относительно коротки у приматов, резко редуцированы у китообразных.

У млекопитающих, снабженных хоботообразным или подвижным носом (например, у крота, свиньи), в следствие окостенения носовой перегородки развивается особая косточка.

Нижняя челюсть развивается у млекопитающих как покровная кость на меккелевом хряще. Большинство исследователей принимает, что эта нижняя челюсть составляется лишь из одной зубнойкости (os dentale).

В заднем колене нижней челюсти помещается сочленовный отросток (processus condyloideus), снабженный головкой для сочленения с ямкой в нижнем отделе чешуйчатой кости (fossa condyloidea).

Из сказанного ясно, что квадратная кость не служит подвеском для нижней челюсти, как у птиц и рептилий; более того, квадратная кость совершенно отсутствует в челюстном аппарате.

Изучение эмбрионального развития дает возможность установления соответствующих частей челюстной дуги и у млекопитающих (рис. 5 ).

Из задней части небно-квадратного хряща из отдела, соответствующего квадратной кости, развивается у млекопитающих слуховая косточка—наковальня (incus; рис. 6 ,1,1, и рис. 7 ,11,2); из тела меккелева хряща образуется молоточек (malleus) слухового аппарата (рис. 6 , I, 6, и рис. 7 , II, 1).

Верхний отдел подъязычной дуги, образующей у рыб подвесок (гиомандибуларе), а у амфибий, рептилий и птиц слуховую косточку-столбик, и у млекопитающих входит в состав слухового аппарата, превращаясь в стремя (stapes), запирающее овальное окно (см. выше; рис. 7 , II, 3).

Из сказанного видно, что у млекопитающих образуется как бы цепь из трех слуховых косточек, сочленяющихся друг с другом: стремя запирает овальное окно, молоточек связан с барабанной перепонкой, а наковальня служит связующим звеном между этими костями.

Связь всех этих костных элементов—новая морфологическая черта, приобретенная млекопитающими в течение эволюции.

В заключение следует отметить, что у млекопитающих представлен и нижний отдел подъязычной дуги в виде рожков подъязычного аппарата.

Верхнее окостенение упомянутых рожков у некоторых приматов (у человека и оранга) прирастает к каменистой кости и образует особый небольшой шиловидный отросток (processus styloideus).

Вторая и третья жаберные дуги соединяются для образования щитовидного хряща гортани; четвертая-пятая дуги идут на структуру остальных гортанных хрящей (рис. 5 ).

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.