Строение кожного слоя рыб — это внешний покров тела, состоящий из двух основных слоев:

- Эпидермис.

- Дерма.

Эпидермис (надкожица): Наружный, многослойный, обычно неороговевающий слой.

Он содержит слизистые клетки, которые выделяют защитную слизь для смазки, защиты от патогенов и осморегуляции.

Дерма (собственно кожа): Внутренний слой из соединительной ткани.

Здесь формируются чешуи, обеспечивающие механическую защиту.

А также располагаются пигментные клетки (для окраски), кровеносные сосуды и нервные окончания.

Кожа рыб выполняет защитную, секреторную (выделение слизи), осморегулирующую и сенсорную функции, адаптируя рыбу к водной среде.

Рис. Строение кожи рыб, кожный покров стерляди (Acipenser ruthenus) в разрезе.

1—эпидермис; II—corium; 1—костное отложение в corium; 2—бокаловидная железа; 3—кровеносные сосуды. 4—костное отложение» образовавшееся в corium, но переместившееся в эпидермис и частью обнажившееся/

5—пигментные клетки; 6—пучки соединительной ткани тянущиеся вертикально к наружной поверхности; 7—подкожная соединительная ткань; 8—кровеносные сосуды; 9—пигментные клетки/

10—мышцы (9 и 10 залегают в слое рыхлой подкожной соединительной ткани); 11—пучки соединительной ткани, перерезанные в поперечном направлении; 10—пучки, перерезанные в продольном направлении.

Что такое строение кожи рыб

Тело позвоночного одето снаружи кожным слоем. В деталях структура строение кожи рыб резко разнится у представителей разных классов и отрядов, однако легко могут быть намечены общие черты строения, типичные для различных групп.

В отличие от ланцетника, тело которого, как мы видели, покрыто однослойным цилиндрическим эпителием.

Кожа позвоночных состоит из многослойного эпидермиса, происшедшего из эктодермы, и волокнистой дермы, или кутиса, получившего свое начало от париетального слоя мезодермы (рис., I, II).

У некоторых рыб и земноводных эпидермис покрыт тонкой поверхностной оболочкой, или кутикулой.

У наземных животных ряды эпителиальных клеток постепенно ороговевают.

Такой поверхностный ороговевший слой кожи, плазма эпителиальных клеток которого превратилась в роговое вещество — кератин — служит надежной защитой самой коже.

Под роговым слоем (stratum corneum) залегают клетки глубоких слоев эпидермиса, более богатые протоплазмой и способные к размножению; они образуют так называемый мальпигиев слой (stratum Malpighii).

Интересный факт о строении кожи рыб: Кожа многих рыб, особенно тех, что обитают в быстрых течениях или нуждаются в снижении сопротивления воды, покрыта уникальным слоем слизи, которая постоянно обновляется.

Упомянутая выше дерма образуется из правильно расположенных друг над другом рядов волокнистой соединительной ткани, отделенной от нижележащих мускулов рыхлой, богатой лимфатическими сосудами клетчаткой.

В кожном слое позвоночных мы встречаем также особые защитные приспособления, придающие покровам особую прочность.

К таким защитным приспособлениям относятся роговые чешуи рептилий (например, у ящериц и змей), перья птиц, волосы, рога и копыта млекопитающих.

Все эти части берут начало из клеток эпидермиса. Продуктами эпидермального слоя надо считать когти и ногти рептилий, птиц и млекопитающих.

В кутисе залегают различные окостенения, например, чешуи рыб, кожные кости некоторых рептилий (крокодилы, черепахи) и млекопитающих (броненосцы).

В противоположность осевому скелету они образуют тогда кожный скелет.

Мускулатура рыб

Под кожей расположен слой мышц. У низших позвоночных юн почти всегда достигает мощного развития.

По общему распределению мускулатура рыб напоминает таковую у ланцетника.

Мышцы состоят из зигзагообразно расположенных мышечных сегментов (миотомов), или миомеров, разделенных соединительнотканными миосептами.

Миомеры стоят под прямым углом к продольной оси тела, но явно отклонены кнаружи и назад; их передние срединные поверхности выгнуты, задние вогиуты.

Вследствие этого один миомер как бы вкладывается в другой.

Вместе с тем необходимо указать, что каждый миомер- разделяется на два отдела: спинной и брюшной.

Распределение мускулатуры в теле позвоночных животных неравномерно.

Так, например, у рыб мышцы спинного отдела много толще и сильнее развиты, чем на брюшных стенках.

В брюшном отделе мускулатура охватывает собой значительную по развитию полость тела.

У птиц, напротив, мускулатура особенно развита в области груди с брюшной стороны. Здесь залегают мощные мышцы, играющие главную роль при полете.

Интересный факт: мускулатура большинства рыб, особенно быстроплавающих, организована таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность движения в воде.

Их мощные боковые мышцы, составляющие до 80% массы тела, состоят из зигзагообразных, или W-образных, мышечных сегментов, называемых миомерами.

Наружный скелет рыбы

В теле позвоночного животного развиваются части твердого скелета, который легко разделяется на два отдела:

- Скелет кожный, или наружный.

- Скелет внутренний.

В состав кожного скелета входят образования, обязанные своим происхождением разным слоям кожи.

Из многослойного легко ороговевающего эпидермиса берут начало такие сложные роговые части, как чешуи пресмыкающихся, перья птиц, волосы, копыта, ногти, когти и рога млекопитающих.

Биологическим назначением некоторых из этих образований эпидермиса служит создание легкого плотного покрова, защищающего тело животного от излишней потери внутреннего тепла.

От внутреннего слоя кожи, возникшего из мезодермы, берут начало различные кожные кости. Так образуются чешуи рыб.

У осетровых рыб кожные чешуи в определенных частях туловища срастаются между собой.

Вследствие этого вдоль спины, по бокам и на голове появляются значительные кожные бляхи, носящие наименование «жучек» (рис, 4).

Первоначально появившись в коже, эти кожные кости у вышестоящих форм рыб, проделывая свою эволюцию, погружаются более глубоко и вступают в тесную связь с частями внутреннего скелета—с черепом и плечевым поясом.

Так образуются характерные покровные кости рыб.

Из наиболее характерные мезодермических образований можно еще упомянуть костные пластины под роговыми кожными щитками крокодилов, могучие кожные окостенения черепах.

У этих животных формируется прочный панцирь из двух больших щитов—спинного и брюшного, которые срастаются с частями внутреннего скелета.

Костные щиты черепах снаружи покрыты роговыми пластинками.

У млекопитающих кожные окостенения представляют редкое исключение; например, панцирь броненосцев.

Внутренний скелет. Гораздо важнее кожного скелета внутренний скелет.

Внутренний скелет рыб

Слагается из хорды, позвоночника с ребрами, черепа, из поясов конечностей — грудного и тазового — и из скелета конечностей.

В этом общем обзоре мы коснемся только некоторых главнейших данных об элементарном осевом скелете низших позвоночных.

У них этим осевым скелетом служит хорда, или спинная струна, с которой мы познакомились при описании оболочников и ланцетника.

Здесь следует сделать некоторые указания относительно деталей структуры этого замечательного органа.

Хорда развивается в виде спинной продольной борозды на энтодермическом эпителии первичной кишки.

Отделившись от него, хорда простирается между кишкой и вышерасположенным тяжом неявной трубки.

Вскоре клетки хорды получают вид плоских дисков, правильно распределенных, наподобие монетных столбиков.

Клетки хорды выделяют тонкую наружную оболочку, эластику (elastica externa).

В дальнейшем развитии внутри клеток хорды появляются крупные вакуоли, заполненные жидкостью, а ядра постепенно оттесняются к наружным поверхностям клеток.

Вскоре клеточные грани совершенно исчезают; тогда на поперечном разрезе хорды под микроскопом можно различить отдельные ядра в периферическом слое синцитиальной плазмы и внутреннюю крупноячеистую часть.

На хорде у позвоночных под наружной эластикой, свойственной также и ланцетнику (см. выше), возникает другая волокнистая или слоистая оболочка.

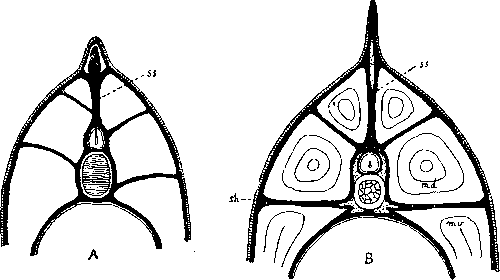

Рис. 2. Расположение опорных перегородок у ланцетника (А) и позвоночных (В).

md—спинной отдел mv—брюшной отдел боковой мышцы; sh—горизонтальная и ss—сагиттальные перегородки.

Эта оболочка нарастает изнутри и достигает значительной толщины.

Такая усложненная хорда свойственна низшим настоящим позвоночным, стоящим в системе выше ланцетника.

Напомним еще раз, что продолжение нервной системы вперед за хорду служит одним из наиболее существенных различий черепных от бесчерепных.

Дифференцировка позвонков рыб

Описанное строение хорды имеет для большинства позвоночных значение лишь зародышевого органа.

У взрослых организмов хорда замещается позвоночным столбом, служащим характерным признаком для собственно черепных.

Развитие позвонков может в главнейшем совершаться несколько различными путями.

В некоторых случаях в волокнистую оболочку хорды начинают проникать мезодермические клетки из окружающей хорду скелетогенной ткани.

Эти клетки получают веретенообразную форму и переполняют всю волокнистую оболочку.

Наряду с описанным процессом проникновения мезенхимных клеток под оболочку хорды имеет место усиленное развитие особой скелетогенной ткани, обволакивающей хорду и центральную нервную систему.

Источником скелетогенной ткани служат элементы склеротомов.

У зародыша скелетогенная мезенхима образует продольную соединительнотканную перегородку между мышечными сегментами правой и левой сторон (между миотомами).

Кроме того, рано намечаются отвесные к продольной оси тела перегородки между мышцами в числе двух пар и одна перегородка с каждой стороны.

Опоясывающая соответственную половину брюшного отдела и разграничивающая брюшные мышцы от боковых (рис. 2).

В кратких чертах диференцировка позвоночника протекает тогда таким путем.

Хорда окружается быстро охрящевающей околохордной трубкой, скелетообразующий слой растет вверх, давая начало хрящевому каналу, окружающему нервный ствол и соединяющемуся снизу с трубкой околохордной (рис.3).

Особые парные хрящи отходят от нижне-боковых частей околохордной трубки и направляются в мышцы.

В хвостовом отделе туловища рыб эти боковые хрящи замыкаются в канал, заключающий в себе главнейший спинной ствол кровеносной системы.

Построенный таким образом позвоночник у очень многих групп в значительной степени окостеневает и разбивается на ряд последовательно расположенных позвонков.

У низших позвоночных элементы позвоночника первоначально возникают в виде двух пар верхних дуг и двух пар нижних дуг, расположенных в каждом метамере тела. Это явление называется диплоспондилией.

У личинок поперечноротых рыб в задней половине каждого позвоночного сегмента наступает дальнейшее охрящевание внутри оболочки хорды.

Таким путем начинает развиваться тело позвонка в виде хрящевого кольца.

Основные части задних дуг начинают расти вокруг хорды; благодаря этому появляется второй наружный слой хряща, дополняющий развитие хрящевого позвонка.

Рис. 3. Образование позвонка (поперечные разрезы).

ai—нижняя иas—верхняя дуга; с—ребро; рh—гемальный отросток; pl—боковой отросток позвонка; рп— нервный отросток; sp—остистый отросток.

А—образование хрящевых верхних и нижних дуг; В— смыкание верхнего спинномозгового канала схождением концов верхних отростков/

С—дифференцировка верхнего остистого отростка, боковых отростков и ребер.

передней части позвоночного сегмента у поперечноротых верхние и нижние дуги не принимают участия в образовании собственно позвонка. Эти диплоспондильные элементы образуют вставные пластинки (intercalaria) между позвонками.

У других низших позвоночных верхние и нижние дуги в виде двух пар (диплоспондилия) также служат первичной закладкой позвонка.

Обычно передние дуги возникают только в значительно меньшем виде, чем задние дуги.

Так, например, у взрослых хрящевых ганоидов (Chondrostei) передние дуги превращаются в относительно мелкие вставочные хрящи, развитые слабее, чем у поперечноротых.

У костистых рыб и у амфибий во время развития позвоночника отмечаются лишь рудиментарные закладки вставочных хрящей, дериватов передних дуг диплоспондильного первичного позвонка.

У высших позвоночных в каждом сегменте имеется закладка только одной пары верхних и нижних дуг.

Итак, верхние и нижние дуги надо считать первоначальными элементами позвонка.

Тело самого позвонка развивается различно. У наиболее примитивных представителей позвоночных (у круглоротых, химер, осетровых рыб и др.) тела позвонков совершенно не обозначены.

Эти животные имеют постоянную хорду с большим или меньшим развитием первичных элементов позвонков, производных от верхних и нижних дуг.

У поперечноротых, как было уже указано, закладываются хрящевые позвонки, возникающие внутри оболочки хорды.

У позвоночных, обладающих костным скелетом, начиная от костистых рыб и далее у высших групп, формируются костные тела позвонков, образующие одно целое с первичными элементами—дугами.

Костное тело позвонка возникает в виде цилиндрического образования, охватывающего перихондрально хрящевую закладку центральной части позвонка.

При этом процессе происходит обрастание хорды основаниями хрящевых верхних и нижних дуг.

За счет этих последних элементов развиваются и другие части позвоночника. Попарным слиянием концов верхних дуг над спинномозговые каналом образуется ряд замкнутых колец.

Причем от вершин каждого такого кольца отходит возникающий из верхних дуг остистый отросток (processus spinosus; рис. 3, sp).

Нижние дуги разрастаются в бока и образуют при этом боковые отростки (parapophyses, рис. 3, pi).

В хвостовой части позвоночника (например, у рыб) нижние дуги дают не боковые, а нижние отростки, которые, смыкаясь, обусловливают наличие нижнего, или гемального, канала.

Нижние отростки называются гемальными (haemapophyses) и охватывают кровеносные сосуды спинной (хвостовой) артерии и вены (рис. 3, ph).

От нижнего кольца, образованного слиянием нижних отростков, отходит вниз нижний остистый отросток (processus spinosus haemal is).

В заключение укажем, что формы тел позвонков, особенно в местах соприкосновения самих позвонков, имеют большое значение для классификации.

Так, например, позвонки рыб (за единичными исключениями) соприкасаются между собой двояковогнутыми поверхностями, образуя тип амфицельных позвонков.

У амфибий между телами позвонков залегают особые межпозвоночные хрящи, которые сильно перетягивают хорду между телами позвонков.

Хорда сохраняется только в виде ничтожных остатков внутри самих позвонков (интервертебрально).

В межпозвоночных хрящах развивается сферическая суставная щель.

У одних видов она может быть обращена своей вогнутой стороной вперед, причем получается спереди вогнутый процельный позвонок.

У других вогнутость позвонка приурочена к его задней части — опистоцельный тип.

У рептилий в огромном большинстве случаев имеется процельные позвонки, причем хорда совершенно исчезает (только у гаттерии и у гекконов сохранился амфицельный тип).

У птиц тела позвонков соединяется между собой седлообразными поверхностями с межпозвоночными дисками (или менисками).

Такие позвонки называются гетероцельными.

У млекопитающих поверхности соприкосновения позвонков плоские (платицельный тип). Между позвонками хорошо заметны мениски.

Часто задаваемые вопросы

1. У рыб кожа состоит из двух основных слоев:

2. Дерма (собственно кожа): внутренний слой.

3. Эпидермис (надкожица): наружный слой.

Двухслойное строение: Кожа состоит из эпидермиса (многослойный, но обычно неороговевающий) и дермы (соединительнотканный слой).

Наличие слизистых клеток в эпидермисе: Обильно выделяют слизь, которая выполняет защитную, бактерицидную, осморегулирующую и гидродинамическую функции.

Формирование чешуи в дерме: У большинства рыб чешуи (разных типов: плакоидные, ганоидные, циклоидные, ктеноидные) развиваются в дерме и покрываются тонким слоем эпидермиса, обеспечивая механическую защиту.

Разнообразие пигментных клеток (хроматофоров): Расположены преимущественно в дерме, позволяют изменять окраску для маскировки или коммуникации.

Отсутствие или минимальное ороговение: В отличие от наземных позвоночных, эпидермис рыб редко ороговевает, что характерно для водной среды.

Наличие желез: Помимо слизистых, могут присутствовать другие типы желез (например, ядовитые).

Связь с кожным скелетом: Чешуи и некоторые другие костные образования (например, у осетровых) являются производными кожи.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.