Осетровые

Характеристика. Скелет хрящевой. В черепе очень мало основных (хрящевых) костей, кости черепа главным образом кожного происхождения. Имеется clavicula и cleithrum. Хорда сохраняется в течение всей жизни и совершенно лишена, перетяжек. Голова вытянута в хрящевое удлиненное рыло.

Ганоидная чешуя не развита в кожном слое, вдоль тела идут 5 рядов крупных костных блях, так называемых жучек. Между рядами жучек у этих рыб обыкновенно рассеяны мелкие костные зернышки или костные пластинки (щитки). Хвост гетероцеркальный. Сердце имеет артериальный конус, кишечник снабжен спиральным клапаном.

Рис. Lepidosiren paradoxa.

Общее строение. К этому отряду принадлежат рыбы, отличающиеся удлиненным туловищем, постепенно суживающимся к хвостовой части. Удлиненное рыло несет четыре усика на внешней поверхности. Рот расположен на нижней части головы. Он имеет очертания округло-вытянутой поперечной щели и может подаваться вниз, выдвигаясь вперед. Челюсти лишены зубов. Интересно указать, что зародышам осетровых свойственны зубы. Этот факт имеет большое филогенетическое значение, так как указывает на вероятное наличие зубов у предков хрящевых ганоидов. Как было отмечено в характеристике, кожа остается голой или покрыта мелкими костяными придатками различной формы. Только на верхней лопасти хвостового плавника сохраняется полоска ромбических чешуи, которые были характерны для предков хрящевых ганоидов. При первом взгляде на рыбу обращают на себя внимание упомянутые ряды костных чек. Первый луч грудных плавников крепкий и имеет вид шипа.

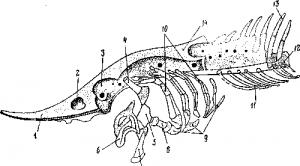

Строение черепа. Череп в виде сплошной хрящевой коробки с узким основанием. Челюсти подвешены к черепу только помощью одного гиомандибулярного хряща (гиоотилия; рис. 2, 4), который путем отчленения дал окостеневший хрящевой элемент symplecticum (рис. 2, 5); через него частично окостеневший гиомандибулярный хрящ соединяется с гиоидом (рис 2, 8). К symplecticum присоединяется сбоку и сзади особый промежуточный элемент, interhyale, который соединен с рожком подъязычной дуги (cornu hyoideum). Помощью последнего подъязычная дуга соединяется с нижними хрящами жаберного аппарата (copula; рис. 2, 9). Таким образом, языка у хрящевых ганоидов нет.

Рис. 2. Череп осетра (Acipenser).

1—носовая часть (rostrum); 2—носовое отверстие; 3—орбита; 4—подвесок (hyomandibulare); 5—symplecticum; 6—частью окостеневший небноквадратный хрящ; 7—нижняя челюсть; 8—hyoideum; 9— copulae; 10—жаберные дуги; 11—ребра; 12—корда; 13—верхние (невральные) дуги; 14—затылочный отдел черепа.

У осетровых рыб наблюдаются неправильно ограниченные окостенения в хряще основного черепа. Гораздо большее значение приобретают так называемые покровные или кожные кости, поверхностно расположенные на хряще. Так, сверху череп прикрыт большими кожными костями (теменными, лобными, носовыми), образующими сплошной панцырь. Основание черепа очерчено длинной непарной костью—парасфеноидом, а впереди от него лежит сошник.

Рис. 3. Веслонос—Polyodon folium (Северная Америка).

Половые органы. Полы разделены. У самца семенные протоки, идущие от семенников, впадают в продольный канал, сообщающийся мелкими поперечными ответвлениями с мочевыми канальцами почек. Этим обусловливается тот факт, что семя идет через почки и мочеточники (как у амфибий). Клоака отсутствует.

В Северной Америке (в Миссисипи, Миссури, в озере Эри) распространено сем. веслоносов (Polyodontidae).

Веретеновидное тело этих рыб покрыто рудиментарными чешуйками и поэтому кажется почти голым. Хорошо развитые ромбические чешуйки имеются на верхней лопасти гетероцеркального хвостового плавника. Рыло у рода Polyodon широкое, лопатообразное. Челюсти с многочисленными мелкими легко выпадающими зубами. Плавательный пузырь ячеистый.

Американский многозуб—Polyodon folium (рис. 3)—достигает длины 180 см. Это малоподвижная рыба, питающаяся мелкими организмами.

В нашей стране хрящевые ганоиды представлены только одним семейством осетровых (Acipenseridae).

Наиболее известны: 1) русский осетр (Acipenser giildensladti), достигающий длины в 2 м и веса 80—100 кг; распространен в бассейнах Черного и Каспийского морей; 2) стерлядь (A. ruthenus) длиной около 50 см, крайне редко 100—125 см, при весе до 6 кг, очень редко до 16 кг; живет в реках

Черного, Азовского и Каспийского бассейнов; 3) севрюга (Acipenser stellatus) водится в Черном, Азовском и Каспийском морях, а также ввпадающих в эти моря реках; 4) белуга (Huso huso) достигает длины Эми веса 1 400 кг; водится в Черном, Каспийском и Адриатическом морях; для нереста -поднимается в реки; 5) калуга (Н. dauricus) длиной до 4 м, весом до 80— 100 кг; живет в бассейне р. Амура.

Экология осетровых. Большинство осетровых рыб проводит значительную часть своей жизни в морях. Огромная белуга не избегает открытого моря; более мелкий осетр редко выходит в море, он придерживается более устьев рек и опресненных частей неглубокого взморья. Эти рыбы не могут считаться настоящими жителями пелагической (морской) среды. Для размножения они должны покивать море и входить в пресную воду, так как соленая вода гибельна для их икры и молок. Более того, в соленой воде оплодотворение невозможно.

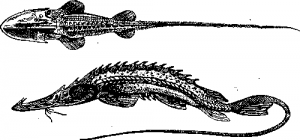

Рис. 4. Лопатонос (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) сбоку и сверху.

Осетровые в определенные периоды покидают моря и входят в реки для размножения, принадлежа к так называемым проходным рыбам. Исключение составляет стерлядь—постоянная обитательница рек.

Длительное странствие для размножения осетровые начинают в различное время. Так, белуга двигается на места нереста ранней весной (в начале марта), когда реки стоят еще подо льдом. Вслед за белугой в конце марта двигается осетр. Крупные белуги мечут икру не ежегодно, а, вероятно, с промежутками от одного года до нескольких лет. Места икрометания расположены иногда за сотню километров от устья реки, а иногда отделены от моря пространством до тысячи километров.

Плодовитость этих рыб различна. Наибольшее количество икринок мечут крупные виды, что ясно из следующих средних цифр: стерлядь мечет от 13 613 до 37 632 икринок, русский осетр—от 109 027 до 293 359, калуга—от 420 000 до 4 100 000, белуга—от 500 тысяч до 1 400 тысяч. Время нереста приходится на весну и начало лета.

Половой зрелости осетровые достигают в различное время в зависимости от размера данного вида рыбы. Так, например, стерляди впервые мечут икру в трехлетнем возрасте, половая зрелость осетров наступает у самцов с 8—9-летнего возраста, у самок—с 10—14 лет, у самцов белуги—на 12—14-м году, у самок—на 16—18-м.

Нет сомнения, что осетровые живут подолгу: крупным белугам насчитывают в среднем 30—60 лет. Особенно старые особи, которым в течение их долгой жизни довелось избежать многочисленных опасностей, достигают возраста более 100 лет.

По характеру питания осетровых можно разделить на две группы; одну из них составляют мирные рыбы. К этой категории принадлежат стерляди, севрюги, осетры. Стерлядь особенно охотно питается личинками насекомых; после нереста, когда рыба заметно истощена и требует обильного питании, в желудках 27-сантиметровых стерлядок находили до 35 000 личинок комаров. Осетры и севрюги особенно усиленно питаются мелкими моллюсками. К группе хищных принадлежат белуга и калуга. В желудках белуг обычно находят воблу, сельдей и других рыб, а также остатки ракообразных, моллюсков. При случае белуга непрочь поживиться уткой или даже новорожденным тюленем. О том, насколько прожорлива калуга, питающаяся преимущественно кетой и сазанами, может свидетельствовать тот факт, что в желудке большого экземпляра находят до 27 штук кеты.

Говоря об осетровых, следует упомянуть о замечательных лопатоносах (Pseudoscaphirhynchus), несколько видов которых распространены в Аму-Дарье и Сыр-Дарье. Лопатоносы (рис. 4) характеризуются плоским лопатообразным носом и длинной хвостовой нитью. Держатся на дне рек, предпочитая быстрины, перекаты и отмели; питаются моллюсками, червями и мелкими рыбками. Икру мечут весной. Ближайшие родичи лопатоносов. живут в р. Миссисипи. Этот факт крайне интересен; он свидетельствует о так называемом прерывистом распространении животного, принадлежащего к уже угасающей теперь группе. Нет сомнения, что лопатоносы имели в прежние эпохи более широкое и сплошное распространение.

Промысловое значение осетровых весьма велико. Каспийско-Волжский бассейн дает ежегодно 25 млн. кг этой рыбы, сибирские реки—1 670 000 кг, Черно-морско-Азовский бассейн—1 023 781 кг. Помимо того, добывается около 1 млн. кг черной икры.

Статья на тему Осетровые

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.