Ластоногие (Pinnipedia)

Волосяной покров у большинства тюленей короткий, блестящий и жесткий. Для ушастых тюленей (например, для котиков) характерно развитие мягкой нежной подпуши. У моржей волосы сильно редуцированы и развиты относительно заметно лишь у молодых особей. Характерны сильные вибриссы, образующие выдающиеся жесткие усы. У многих тюленей типична особая волнистая структура боковых контуров отдельных вибрисс.

Брюшные соска имеются в количестве от 2 до 4 пар.

Приспособление к водному обитанию наложило резкий отпечаток на структуру конечностей; их основные сегменты (плечо и предплечье, бедро и голень) cпрятаны в кожно-мускульном мешке; лишь у моржей и ушастых тюленей выступают коленные сгибы, что обусловливает возможность неуклюжего наземного передвижения. У тюленей специализация продвинулась много дальше, и задние конечности превращены в широкие ласты, направленные назад и лежащие по бокам хвоста. I и V пальцы обычно длиннее других; пальцы связаны значительными плавательными перепонками, которые у ушастых тюленей выдаются впереди когтей и окончаний фаланг и иногда поддерживаются хрящами (например, у сивучей).

В связи с водным обитанием развивается толстый подкожный жировой прослоек, резко уменьшающий удельный вес животного. В структуре черепа типичны его общая уплощенность и укороченность лицевой части. Глазницы велики, межглазкичная область резко сжата. Ключицы отсутствуют.

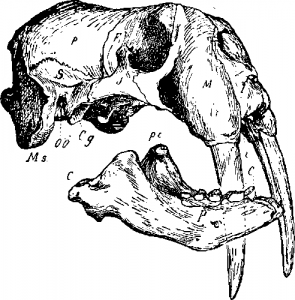

Рис. Череп самца моржа [Odobaenus rosmarus]

С — клыки; Сq — сочленовная ямка для нижней челюсти; F—лобные кости; г—резцы; J—межчелюстные кости; j—скуловые; Ms—мастоидная кость; М—челюстные кости; Оо—слуховое отверстие; р — ложнокоренные; Р — теменные кости; рс — венечный отросток нижней челюсти; S — височная кость.

Зубная система претерпела сильно выраженное регрессивное развитие, что координировано с водным обитанием и утратой жевательной функции зубного аппарата, сохранившего лишь преимущественно хватательную функцию. Коренные зубы сильно уплощаются в боковом направлении и сохраняют обычно три острых вершины, из которых средняя больше других. Нередко имеются добавочные вершинки, несколько усложняющие общую картину. У серого тюленя (Halichoerus grypus) зубы одновершинные. У морского зайца (Erignathus barbatus), питающегося преимущественно донными ракообразными с хрупкими известковыми панцырями, зубы мелки, скоро стираются и у старых животных стоят на пути к исчезновению.

Мозг отличается большими полушариями с мало развитыми обонятельными долями.

Глаза крупные с плоской роговицей и круглым хрусталиком, приспособленным во время ныряния к зрению в воде. Слезная железа крайне мала; слезно-носовой канал не развит. Ушные отверстия и наружные ноздри могут замыкаться при нырянии.

Рис. 2. Котик.

Анальное отверстие и vulva (женская половая щель) лежат в общем углублении и окружены объединенным мускулом-сжимателем. Матка двурогая. Семенники расположены вне брюшной полости, заключены в оболочку (tunica vaginalis) или лежат в мошонке. Имеется хорошо развитая os penis.

Географическое распространение, систематика и экология ластоногих

Распространены преимущественно в холодном и умеренном поясах обоих полушарий. Ушастые тюлени (Otariidae) приурочены к южному полушарию, где держатся pp. Otaria и Arctocephalus; в северном полушарии упомянутые тюлени обитают в Тихом океане (котики, сивучи). Некоторые виды н астоящих тюленей (Phocidae) живут в замкнутых морях и озерах: в Каспийском море, на Байкале, в Ладожском озере.

Разделяются на три хорошо диференцированных семейства.

Семейство моржей (Odobaenidae)

Принадлежат огромные животные с небольшой круглой, тупорылой головой; конечности пятипалые с тупыми короткими когтями. На губах жесткие вибриссы толщиной в стержень вороньего пера и длиной до 10 см. Бросаются в глаза огромные клыки верхних челюстей (рис.). Эти бивни направлены вниз и служат для выкапывания из грунта моллюсков. Прочие зубы невелики, несут корни и снабжены простыми одновершинными коронками. Географическое распространение ограничено арктическими водами, преимущественно зоной прибрежных мелководий. Один вид атлантического моржа (Odobaenus rosmarus) диференцируется на Дальнем Востоке в более массивную клыкастую расу (О. г. divergens). Моржи растут очень медленно; полного роста достигают приблизительно к пяти годам. Самка родит лишь одного детеныша. Пища преимущественно молюски и ракообразные.

Семейство ушастых тюленей (Otariidae)

Характеризуется наличием рудиментарных ушных раковин. Задние конечности подгибаются вперед и пригодны для передвижения по суше.

Из представителей упомянем об огромном сивуче (Eumetopias jubatus), распространенном в Беринговом, Охотском и Японском морях, а по берегу Америки спускающемся до Нижней Калифорнии. Избегает льдов; откочевывает зимой в свободные от них районы. Питается головоногими моллюсками и рыбой (преимущественно непромысловой). Полигам; время размножения лето.

Рис. 3. Гренландский тюлень

На Командорских, Курильских и Прибыловых островах встречаются котик (Gallorhinus ursinus; рис. 2), образующие три местные расы. Эти животные, уступающие в размерах сивучу, отличаются прекрасным мягким подшерстком и, благодаря ценному меху, имеют огромное промысловое значение. Котики возвращаются в мае на Командорские острова со своих зимовок, находящихся на широте Японского архипелага (до 34° с. ш. на юг). Первыми прибывают на «лежбища» старые самцы, или секачи, и, как настоящие полигамы, занимают места своих будущих гаремов. Вскоре появляются самки,находящиеся в последней стадии беременности, и уже через несколько дней по прибытии каждая матка родит по одному детенышу, одетому теплым мехом. Новорожденный называется у промышленников «черным котиком». Непосредственно за родами молодых следует новое оплодотворение самок. В гареме секача собирается от 5 до 30 и более самок. Гаремные секачи в течение полового периода, иногда до 2 месяцев, ничего не едят и не сходят в воду. Молодые, неполовозрелые самки и самцы держатся отдельно и проводят большую часть жизни в воде. Пища котиков состоит из головоногих моллюсков, ракообразных и рыб, как пелагических, так и прибрежных.

В настоящее время в нашем командорском котиковом хозяйстве насчитывается до 20 000 котиков. Проводятся решительные и планомерные работы для увеличения численности ценного котикового стада. В этом отношении имеется богатый опыт американцев и японцев, сумевших создать сильные котиковые хозяйства. Так, на Прибыловых островах в 1929 г. значилось более 900 000 котиков.

Семейство настоящих тюленей (Phocidae)

Отличается отсутствием наружных ушных раковин. Задние ласты не подгибаются вперед и в передвижениях на суше не участвуют.

К подсемейству хохлачей (Cystophorinae) относится распространенный в глубоководных частях Северного Атлантического океана и Ледовитого моря хохлач (Cystophora cristata), самец которого достигает длины 240 см и характеризуется полым кожным мешком на голове, способным сильно надуваться.

Самым крупным представителем рассматриваемого семейства является морской слон, один вид которого (Macrorhinus leoninus) распространен в южной части Тихого океана (южной Австралии, остров Кергуэлен, Тасмания), другой (М. angustirostris)—в средних частях Тихого океана до южной Калифорнии. Длина самца до 6 м, вес до 3 000 кг; самка наполовину менее. Самец имеет характерный облик благодаря наличию хобота (до 40 см длиной). Во время возбуждения этот хобот способен сильно удлиняться. К подсемейству монахов, или белобрюхих тюленей (Monachinae), относятся три вида, распространение которых приурочено к теплым морям. В Средиземном море встречается Monachus monachus; изредка показывается в Черном море (даже у берегов Крыма).

К подсемейству н астоящих тюленей (Phocinae) принадлежит много родов, из которых хорошо известны: морской заяц (Erignat-hus barbatus) наших северных морей; имеющий огромное промысловое значение гренландский тюлень (Pagophoca groenlandica, рис, 3); обычный в Белом море обыкновенный тюлень [Phoca (vitulina) и многочисленные виды нерп. Из них упомянем северную [Phcca (Pusa) hispida], каспийскую (Ph. caspica), байкальскую (Ph. sibirica).

Статья на тему Ластоногие

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.