Общая характеристика двоякодышащих рыб. Жаберные области прикрыты жаберными крышками. В хрящевом скелете развиваются покровные кости (в области черепа).

Хвост дифицеркальный (см. ниже). В кишечнике имеется спиральный клапан. Артериальный конус в виде извитой спиралью трубки. Плавательный пузырь отсутствует.

Помимо жаберного, существует легочное дыхание. Этим признаком Dipnoi резко отличаются от остальных рыб.

Систематика. К этому подклассу принадлежат два отряда двоякодышащих рыб:

- Однолегочные.

- Двулегочные.

Что такое двоякодышащие рыбы (DIPNOI)

К первому отряду (Monopneumones) относится австралийский чешуйчатник, или цератод (Neoceratodus forsteri), распространенный в пресных водах Квинсленда (рис , А).

Цератод — самая крупная из современных двоякодышащих рыб, достигающая длины от 1 до 2 м.

Общее строение цератода. Вальковатое, сжатое с боков тело цератода заканчивается дифицеркальным хвостовым плавником, который разделяется позвоночным столбом на две почти равные половины: верхнюю и нижнюю.

Кожа одета крупной круглой (циклоидной) чешуей (без зазубренного заднего края).

Рот помещается на нижней стороне головы у переднего конца рыла; наружные носовые отверстия прикрыты верхней губой; пара внутренних отверстий (хоан) открывается в переднюю часть ротовой полости.

Наличие внутренних носовых отверстий стоит в связи с двояким дыханием (легочным и жаберным).

Строение парных конечностей замечательно: каждая конечность имеет вид заостряющегося к концу ласта.

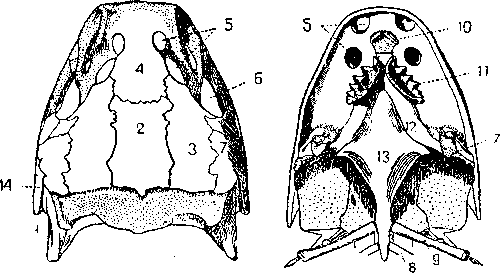

Рис. Череп цератода сверху (левый рисунок) и снизу (правый рисунок).

1 — хрящевая часть квадратной кости, с которой сочленяется нижняя челюсть; 2, 3, 4 — покровные кости крыши черепа; 5 — ноздри; 6 — глазница; 7 — praeoperculum; 8 — II ребро; 9 — I ребро; 10 —сошниковая пластинка; 11 — зубы; 12 — palatopterygoideum; 13 — парасфеноид; 14 — interoperculum.

Скелет

Позвоночник представлен постоянной хордой совершенно не разделенной на отдельные позвонки.

Сегментация выражена здесь лишь наличием хрящевых верхних отростков и хрящевых ребер.

Череп (рис.) имеет широкое основание (платибазальный тип) и состоит почти сплошь из хряща.

В затылочной области отмечаются два небольших окостенения:

- Сверху череп прикрыт несколькими поверхностными костями.

- Снизу имеется одна большая кость, соответствующая парасфеноида костистых рыб (рис. , 13).

Небно-квадратный хрящ пристает к черепу (аутостилическое соединение).

Боковые части черепа с каждой стороны прикрыты височными костями (squamosum = pteroti cum; рис. 2 , 5).

Жаберная крышка представлена двумя костями. Жаберные лучина хрящевых жаберных дужках отсутствуют.

Плечевой пояс (рис. 2 ) состоит из толстого хряща, который облечен парой покровных костей.

Скелет парных плавников слагается из основной оси, состоящей из ряда хрящиков, и хрящевых лучей, которые с каждой стороны поддерживают лопасти плавника (рис. 2 , 13).

Такое строение конечности называется бисериальным. Гегенбаур полагает, что наиболее простым типом структуры конечностей надо считать скелетную ось, несущую два ряда лучей.

Такую конечность этот автор называет архиптеригиумом и от нее производит конечности наземных позвоночных.

По типу архиптеригиума построены парные плавники цератода.

Рис. 2 . Скелет цератода сбоку.

1,2, 3 — покровные кости крыши черепа; 4 — задняя хрящевая часть черепа; 5 — pterotjcum (squamosum); 6 — operculum; 7 — suborbitale; 8 — глазница; 9 — плечевой пояс; 10 — проксимальный хрящ грудного плавника; 11— грудной плавник; 12 — тазовый пояс; 13 — брюшной плавник; 14 — осевой скелет; 15 — хвостовой плавник.

И. И. Шмальгаузен (1915) допускает, что подобный активно гибкий с редуцированным кожным скелетом плавник цератода развился вследствие медленного передвижения и отчасти плавания в сильно заросших пресных водах.

Органы пищеварения двоякодышащих рыб

Из характерных особенностей чешуйчатника обращают на себя особое внимание его зубы.

Каждый зуб представляет собой пластинку, выпуклый край которой обращен внутрь; зуб несет 6—7 острых вершин, направленных вперед.

Таких зубов две пары:

- Одна — на крыше ротовой полости.

- Другая—на нижней челюсти.

Едва ли может быть сомнение, что подобные сложные зубы произошли вследствие слияния отдельных простых конических зубов (рис., 11).

Во всю длину кишки тянется спи-ральный клапан, похожий на клапан, имеющийся у поперечноротых рыб.

Дыхание двоякодышащих рыб

Помимо жабер, у неоцератода имеется одиночное легкое, внутри разделенное на ряд камер с ячеистыми стенками.

Легкое расположено на спинной стороне тела, но сообщается с пищеводом посредством канала, открывающегося на брюшной части пищевода.

Легкие неоцератода (и других двоякодышащих) как по своему положению, так и по структуре близки к плавательному пузырю высших рыб.

У многих высших рыб внутренние стенки плавательного пузыря гладкие, а у двоякодышащих — ячеистые. Однако в отношении этого признака известны многочисленные переходы.

Так, например, плавательный пузырь костных ганоидов (Lepidosteus, Amiа,) имеет ячеистые внутренние стенки.

По видимому, можно определенно считать, что легкие Dipnoi и плавательный пузырь высших рыб —органы гомологические.

К легкому подходят легочные артерии, а от него идут легочные вены; таким образом, оно исполняет дыхательную функцию, аналогичную лаковой у наземных позвоночных.

Кровообращение

С двойным дыханием цератода связаны характерные особенности его кровообращения. В структуре сердца обращает на себя внимание наличие на брюшной стенке предсердия перегородки, не сполна разделяющей полость предсердия на правую и левую половину.

Эта перегородка вдается в венозный синус и делит его отверстие, направленное в полость предсердия, на две части.

В отверстии, соединяющем предсердие с желудочком, нет клапанов, но перегородка между предсердием свисает в полость желудочка и частично прикрепляется к его стенкам.

Все это сложное строение обусловливает особенности функции сердца:

- При сокращении предсердия и желудочка неполная перегородка прижимается к стенкам.

- И на мгновение изолирует правые половины как предсердия, так и желудочка.

Для отделения кровяного тока правой и левой половин сердца служит также своеобразное строение артериального конуса.

Он спирально закручен и несет восемь поперечных клапанов, при помощи которых формируется продольная перегородка в артериальном конусе.

Она отделяет левый брюшной проток конуса, по которому проходит артериальная кровь, от правого спинного, по которому течет венозная кровь.

Ознакомившись со структурой сердца, легко понять последовательность в механизме кровообращения.

Из легочной вены в левую часть предсердия и желудочка поступает артериальная кровь, идущая в брюшной отдел артериального конуса. От конуса берут начало четыре пары жаберных сосудов (рис 3 ).

Две передние пары начинаются от брюшной стороны конуса, и потому принимают чистую артериальную кровь. От этих дуг отдходят сонные артерии, подающие чистую артериальную кровь к голове (рис. 3 , 10, 11).

Две задние пары жаберных сосудов связаны со спинной частью конуса и несут венозную кровь: от задней пиры ответвляются легочные артерии, подающие венозную кровь для окисления в легкие.

Рис. 3 . Схема артериальных дуг цератода с брюшной стороны.

I, II, III, IV, V, VI — артериальные дуги; 7 — жабры; 8 — выносящая артерия; 10 — внутренняя сонная артерия; 11 — наружная сонная артерия; 17— спинная аорта; 19 — легочная артерия; 24 —внутренностная артерия.

В правую половину сердца (в правый отдел венозного синуса, предсердия, а затем в желудочек) поступает вся венозная кровь, которая через протоки Кювье и через нижнюю полую вену (см. дальше) попадает в сердце.

Эта венозная кровь направляется в правый спинной венозный проток, в конус аорты.

Далее венозная кровь поступает в жабры, а также в легочную артерию.

Тело цератода, его внутренние органы (кроме головного отдела) получают кровь, окисленную в жабрах.

В головной отдел, как было указано выше, поступает кровь, получившая более энергичное окисление в легких.

Несмотря на то, что предсердие и желудочек вполне разделены на правую и левую половины, благодаря ряду описанных приспособлений.

Достигается изоляция чистого артериального потока крови к голове (через передние пары сосудов, отходящих от артериального конуса, и через сонные артерии).

В дополнение к сделанному очерку укажем, что в венозной системе характерно появление нижней полой вены, впадающей в венозный синус.

Этот сосуд отсутствует у других рыб.

Кроме того, развивается особая брюшная вена, также подходящая к венозному синусу.

Брюшной вены нет у других рыб, но она хорошо развита у амфибий.

Нервная система

Для центральной нервной системы характерно сильное развитие переднего мозга; средний мозг относительно невелик, мозжечок довольно мал.

Мочеполовые органы

Почки представляют первичную почку (mesonephros); три пары канальцев предпочки функционируют только у зародыша.

Мочеточники впадают в клоаку. У самок имеются парные яйцеводы в виде двух длинных извилистых трубок, открывающихся своими передними конусами (воронками) в полости тела недалеко от сердца.

Нижние концы яйцеводов, или мюллеровских каналов, соединяются на особом сосочке, который открывается непарным отверстием в клоаку.

У самца имеются длинные большие семенники. У неоцератода многочисленные семявыносящие канальцы ведут через первичную почку в вольфов проток, открывающийся в клоаку.

Отметим, что у самцов хорошо развиты яйцеводы (мюллеровы протоки).

У остальных двоякодышащих имеются некоторые отличия в структуре мужских половых органов по сравнению с описанными у неоцератода.

Так, у Lepido-siren семявыносящие канальцы (по 5—6 с каждой стороны) проходят только через задние почечные канальцы в общий вольфов проток.

У Protopterus один задний каналец, имеющийся в наличии, вполне обособился от почки и приобрел характер самостоятельного выводного пути.

Экология

Цератод довольно обыкновенен в болотистых медленно текущих реках. Это малоподвижная вялая рыба, легко попадающаяся преследующему ее человеку.

По временам цератод поднимается на поверхность, чтобы набрать воздух в легкие. Воздух втягивается с характерным звуком, напоминающим стон.

Этот звук хорошо слышен тихой ночью, особенно если быть в это время на воде в лодке.

Легочное дыхание является целесообразным приспособлением в период засухи, когда водоем превращается в болото:

в то время много других рыб погибает, а чешуйчатник чувствует себя, по видимому, очень хорошо: в это время легочное дыхание выручает рыбу.

Необходимо отметить, что преобладающий способ дыхания у описываемого вида жаберный; в этом отношении он ближе к прочим рыбам, чем другие представители двоякодышащих.

Весь год он живет в воде. Извлеченный из своей естественной среды на воздух цератод быстро погибает.

Пища состоит из мелкой животной добычи — рачков, червей, моллюсков.

Нерест с апреля по ноябрь. Яйца, окруженные студенистыми оболочками, откладываются между водными растениями.

Личинка цератода лишена наружных жабер. Интересно, что зубы не сливаются в характерные пластинки, а состоят из отдельных острых зубчиков.

Статья на тему Двоякодышащие рыбы

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.