Заяц

На территории СНГ насчитывается четыре вида зайцев: русак, беляк, талай (песчанник) и маньчжурский.

С точки зрения охотника-спортсмена на первое место, несомненно, должен быть поставлен заяц-русак , способы спортивной охоты на которого наиболее разнообразны. Именно заяц-русак — наиболее частый объект ведения охотничьего хозяйства.

Этот вид зайца по размерам, красоте и бойкости представляет особую ценность, как трофей.

Заяц русак

Довольно крупен. В различных частях ареала (области распространения) вес его колеблется от 4 до 7 кг. Самые крупные русаки встречаются в Башкирии и северо-восточных районах Татарии, самые мелкие — Закавказье.

Русак — обитатель, в основном, открытых пространств. Степи, как целинные, так и освоенные человеком, поля, луговые поймы, заросли относительно мелкого кустарника — его стихия. Правда, он довольно охотно заселяет отдельные участки леса, разбросанные среди полей. Он интенсивно осваивает обширные лесные вырубки и сенокосы, сплошных массивов леса определенно избегает.

Заяц русак не сторонится близости человека, а наоборот, извлекает из этого соседства для себя определенную пользу. Он часто кормится по огородам, на ожимях и в садах, где может наделать много бед, обгладывая кору фруктовых деревьев. Он любит устраиваться на отдых в поскотинах, у изгородей, сенных сараев и скирдов соломы. Следы русаков на задворках, а то и прямо на улицах деревень совсем не редкости. Заяц-русак встречается во всей Южной и Средней Европе, на Кавказе, в Крыму, в северо западном Казахстане, местами в Сибири.

Начиная с 1936 г. зайцев-русаков неоднократно выпускали в местах, где их раньше не было (Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Читинская области, Красноярский край). Почти повсюду русаки прижились и широко расселились.

Русак окрашен в непередаваемую смесь палевых, рыжих и желтовато-серых тонов с ясно заметной темной рябью, которая особенно заметна на спине. Шерсть здесь слегка курчавится наподобие хорошей мерлушки. У зайцев, живущих в южных и западных районах страны, эта окраска не меняется на протяжении всего года. На севере, к востоку страны, русаки на зиму несколько белеют, особенно с боков, а на северном пределе своего распространения зимой они становятся почти сплошь белыми, сохраняя только темную полосу на спине. Кончики и оторочка ушей у русака всегда черные, как и верхняя часть хвоста, который, кстати, у всех зайцев охотники называют «цветком». След русака — «узок», так как лапы его имеют удлиненную форму, на ходу он плотно сдвигает пальцы, если не идет по рыхлому снегу.

Заяц беляк

Самые крупные беляки обитают в тундрах Сибири, самые мелкие —в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Беляк —Атипичный обитатель леса, но леса такого, в котором есть поляны и прогалины, хорошо развиты подрост и подлесок лиственных пород, обилен и богат травяной покров. Сплошных, сомкнутых и однообразных массивов хвойного и лиственного леса беляк не любит.

Рис. 2. Следы зайцев:

а —русака; б — беляка

На северном пределе своего ареала беляки живут и в безлесных тундрах, придерживаясь зарослей кустарников. На юг заяц-беляк заходит в лесостепи, придерживаясь лесных колков.

Окрас зайца-беляка резко меняется по сезонам года. Летом он — рыжевато-бурый, зимой — белоснежный и только кончики ушей темные да (сверху на хвосте иногда заметна примесь темных волос.

Беляк значительно реже русака появляется в непосредственной близости к жилью человека. В первую очередь это объясняется его обитанием в лесу. Однако интенсивное посещение людьми заселенных беляком угодий особенного вреда ему не приносит. Он легко уживается даже в достаточно обширных пригородных парках, среди всевозможных аттракционов и массы гуляющих.

След беляка широк. У него сильно опушены лапы, он широко расставляет пальцы и легко пробирается по самому рыхлому снегу, словно на канадских лыжах.

Распространен беляк у нас очень широко: вся тундра, лесная и часть лесостепной зоны. Нет его на Кавказе и в Крыму.

В степях Забайкалья, в степях, полупустынях и пустынях Средней Азии и Южного Казахстана обитает третий вид наших зайцев — заяц-талай (песчаник).

Внешне он очень напоминает зайца-русака, но гораздо меньше его размерами. Вес его не превышает 1,5—2,5 килограммов. Окраска однотонная желтовато-серая. Шерсть сравнительно короткая, редкая и не имеет характерной для русака волнистости. Окрас по сезонам не меняется.

Песчанник заселяет и тугайные заросли, и совершенно открытые пустыни, и низменные долины рек, и горные луга на высоте до 3000 м над уровнем моря. Но наиболее благоприятны для его жизни пойменные кустарники и высокотравье в долинах рек и озер. Здесь при изобилии кормов и укрытий, вблизи воды талай чувствует себя особенно привольно и численность его наибольшая.

Песчанник очень не любит глубокого снега и зимой из горных районов спускается в предгорья, где снега меньше. След талая по очертаниям похож на русачий, но значительно мельче.

Наконец, на юге Дальнего Востока по долинам Амура и Уссури обитает маньчжурский заяц. Он похож на зайца-беляка, но по размерам он близок к талаю. Его окрас, не меняющийся по сезонам года, ржаво-коричневый с более светлыми грудью, боками и почти белым брюшком.

Как и беляк — это типичный лесной житель, но не пренебрегающий и сплошными массивами кустарников. Он любит лиственные и смешанные леса с подростом, подлеском и богатым травостоем. В чистые обширные хвойные леса он заходить избегает. Из-за очень ограниченной области обитания этот заяц для спортивной охоты имеет несравненно меньшее значение, чем три предыдущих вида.

Образ жизни зайца

По биологии, поведению и образу жизни все виды зайцев схожи между собой. Это зверьки, ведущие, по преимуществу, сумеречный и ночной образ жизни. Весь день заяц лежит в каком-нибудь укромном местечке и лишь к вечеру поднимается и начинает активную жизнь. За ночь он избегает несколько километров и побывает в самых различных угодьях. Он то кормится, или, как говорят, жирует, то просто гуляет и резвится.

В зависимости от местных условий и сезона года зайцы употребляют разные виды кормов. Летом их прельщают участки угодий с богатым травостоем, так ясак в это время основу питания зайцев составляет травянистая растительность. Поэтому даже зайцы-беляки на жировку выходят на поляны и прогалины, в редины или на опушки, где травы разнообразнее и питательнее. Зимой в питании зайцев все большее значение приобретают древесно-веточные корма: молодые побеги и кора различных видов деревьев и кустарников. Для зайца-беляка, маньчжурского зайца и талая они становятся основным кормом. Русак же, хотя и использует их, но предпочитает кормиться побегами озимей, отавой, бурьянами и семенами сорных растений. Впрочем этой пищей не брезгуют и другие виды зайцев.

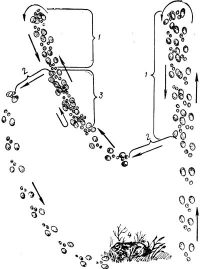

Рис. 3. Путь зайца к месту лежки:

1-двойка; 2-скидка; 3 — тройка; 4 -лежка.

Именно зимой следы зайцев особенно многочисленны на дорогах, по которым возят сено, и вблизи стогов, если они имеются в угодьях. На дорогах зайцы не только подбирают остатки сена, их привлекает повышенная здесь засоленность почвы или снега, пропитанных мочей домашних животных. Солевое голодание зайцев — явление обычное. Зимой дороги нравятся зайцам и потому, что по ним легче бегать. Беляки сами протаптывают себе постоянные тропы, по которым регулярно переходят из одного участка леса в другой. Кроме того, зайцы, и чаще других русак, используют дороги, спасаясь от опасности — здесь легче спутать и укрыть след.

Итак, подкрепившись и набегавшись в течение ночи, заяц с рассветом отправляется отыскивать место для отдыха. В большинстве случаев он устраивается там, где с одной стороны к нему трудно подойти незамеченным, с другой — он надежно укрыт от зорких глаз хищника. Зайцы редко ложатся среди сплошных, густых зарослей подроста или подлеска, кустарников, бурьянов и высокой травы. (Гораздо чаще ими избирается отдельная куртинка или отдельный куст среди более или менее изреженной растительности. Излюбленные места лежек у русака — межи, заросшие густой травой, сохранившиеся среди пашни огрехи, кусты, глубокие борозды, а также опушки леса или кустарников. Зимой русак охотно ложится у надувов снега, в которых выкапывает довольно глубокую пещерку, вход в которую во время метели почти совсем заметает снегом.

Примерно такие же требования к местам дневки предъявляет и заяц-талай. Что касается беляка, то лежки его чаще всего встречаются под низко опущенными ветвями молодых елок, у выворотней, куч хвороста, пней и под вершинами и стволами поваленных деревьев. Очень любит он устроиться под кустом можжевельника.

Так же ведет себя и маньчжурский заяц, но он на день нередко забирается в дуплистые валежины и даже пустующие норы других животных.

В непосредственной близости от выбранного для лежки места заяц прилагает немалые старания, чтобы запутать свои следы. Для этого он использует несколько приемов, которые необходимо знать охотнику. Первый из них — это выход на проезжую дорогу, где след даже зимой не виден, и запах его теряется среди других запахов. Пройдя по дороге какое-то расстояние, заяц покидает ее, делая громадный прыжок в сторону. При этом он прыгает таким образом, чтобы место приземления было плохо видно с дороги. Такой прыжок, носящий у охотников название «скидки» или «сметки», обычно направлен в куст, за канавку, в бурьян и т. д.

Второй прием — «двойка». Заяц доходит до какого-то места, потом поворачивается и идет по своему же следу обратно. Пройдя десять-пятнадцать, а иногда и гораздо большее число метров, он делает скидку и идет в новом направлении.

Еще хитроумнее — «тройка», при которой заяц, пробежав какое-то расстояние обратно по своему следу, не скидывается, а опять поворачивает и страивает след. Здесь он никогда не вернется до места своей первой остановки и «скинется» (прыгает в сторону) где-то между первым и вторым своими поворотами. И в «двойке», и в «тройке», как и при выходе на дорогу, скидка всегда бывает по возможности скрытной, т. е. делается в такое место, где она будет мало заметной.

Некоторые «мудрые» зайцы выделывают и не такие штуки. Они норовят скрыть свой след в следах прошедшего зайца или другого животного, то пройти по лыжне, то по участку с настом или месту, где снег сдут ветром. Вытропить такого хитреца — дело нелегкое.

Напетляв, напутав и решив, что след достаточно скрыт, заяц подходит к избранному месту и основательно устраивается там, почти обязательно повернувшись головой в ту сторону, откуда пришел.

Если ни изменившаяся погода, ни человек, ни зверь и ни что другое его в течение дня не потревожит, он остается на лежке до вечера.

Так ведет себя заяц на протяжении большей частя года. Но бывают дни, в которые образ его жизни резко меняется. Это период спаривания, когда осторожность и «благоразумие» покидают зайцев. Чуть ли не весь день, особенно утром и вечером, не говоря уже о ночи, носятся они по угодьям в поисках пары. Зайчиху преследуют обычно несколько зайцев, между которыми «из-за долгоухой красавицы происходят ожесточенные драки. Самку часто кроют подряд несколько самцов.

Во время гона постоянно случается видеть группы зайцев по четыре, пять и больше зверьков вместе. Они настолько заняты своими делами, что подпускают совсем близко, а то и сами набегают чуть ли не вплотную. Обычно заяц молчалив и его жалобный крик можно услышать либо когда он ранен, либо когда попался в когти или зубы хищника. Но занятые брачными играми, зайцы довольно часто подают голос, напоминающий тоненькое ржание.

Размножаются зайцы быстро. Там, где лето достаточно продолжительно, самки дают три, а то и четыре помета в год. В более холодных местах число пометов сокращается до двух и даже до одного. Продолжительность беременности у всех видов зайцев около 50 дней. В каждом помете в среднем бывает от трех до семи зайчат с колебаниями от 1 до 12.

Зайчата первого помета, появляющиеся на свет в марте—апреле, к сезону охоты по размерам почти сравниваются со (взрослыми зайцами. Охотники их называют «настовиками». Следующий помет — в конце июня— начале июля дает «летников», «колосовиков» или «травников». Наконец зайчата третьего (или вообще самого позднего) помета называют «листопадниками».

Казалось бы, что при такой интенсивности размножения зайцы должны бы были расплодиться невероятно. Однако «заячьи» годы, когда зверьки в подходящих угодьях встречаются чуть ли не на каждом шагу, сравнительно редки. И тому есть много причин.

Заяц — существо довольно беззащитное и врагов у него много. Как взрослые особи, так и молодые зайчата, которые уже с 10—14-дневного возраста начинают более или менее самостоятельную жизнь, сильно страдают от хищников.

Волки, рыси, лисицы, бродячие собаки и кошки, крупные пернатые хищники, как дневные, так и ночные — все они непрочь полакомиться зайчатиной и наносят поголовью зайцев ощутимый урон. Но не это главное. Основной бич зайцев — массовые заболевания, Различные легочные и кишечные гельминтозы (глистные заболевания), туляремия, пастереллез и кокцидиоз иногда прямо-таки косят зайцев. Зачастую зверьки на обширных территориях погибают почти полностью, чтобы численность их восстановилась, требуется несколько лет.

Интересно, что чем больше зайцев в момент возникновения мора, тем последствия его губительнее. Заболевание быстро распространяется, приобретая массовый характер. Там же, где численность зайцев невелика, эпизоотии возникают реже и последствия их не так опустошительны.

Кроме заболеваний, зайцев губят, и иногда в массе, всевозможные превратности климата. Поздневесенние заморозки, дождливая и холодная погода в первые дни жизни молодняка вызывают повышенную смертность зайчат. Если весна наступила рано, а затем сменилась похолоданием с метелью или дождем, то первые выводки погибают почти полностью. Наоборот, ранняя, теплая и дружная «весна для увеличения численности зайцев весьма благоприятна.

В обширных пойменных угодьях весной зайцы сильно страдают от высоких паводков. Полая вода быстро прибывает, затопляя все вокруг. Зайцы сбиваются на превратившихся в острова возвышенностях и гривах десятками, а то и сотнями. Однако площадь сухих мест все уменьшается. Намокшие, голодные, трясущиеся от холода зверьки забираются на пни, на доступные им ветви деревьев, на все, что хоть сколько-нибудь возвышается над водой. Они сидят на плавающих бревнах и остожьях, отрезанные от суши и совершенно беспомощные. Хорошо, если паводок быстро пойдет на убыль, иначе зайцам не миновать гибели.

В подобном безвыходном для зайцев положении на них часто нападают пернатые хищники. И не только настоящие хищники. Обнаглевшие вороны и даже сороки, собравшись целыми компаниями, не дают измученным жертвам наводнения ни минуты покоя и бывает, забивают их до смерти. В это же время собравшихся на островах зверьков стреляли, травили собаками и избивали палками.

В глубокоснежные, вьюжные зимы, а особенно при наличии настов, зайцам, главным образом русаку и талаю, становится трудно добывать корм. Сквозь обледеневший, толстый слой снега им не удается докопаться ни до свежих всходов озимых хлебов, ни до прошлогодней ветоши и мелких кустарников. Зверьки голодают и, если нет поблизости сенных сараев, стогов или не занесенной метелью высокой кормовой растительности, зайцы гибнут от голода.

Зайцам угрожают многие беды, поэтому, несмотря на всю свою «плодовитость», они ее заполнили и не заполняют пригодные для их жизни угодья. Среднегодовой прирост численности зайцев не так уж велик. Он не превышает обычно 100% исходного поголовья, т. е. к сезону охоты на каждого взрослого зайца приходится один прибылой.

Численность всех видов зайцев по годам резко изменяется. То их много, то, в результате какой-нибудь очередной напасти, нет почти совсем. Эти подъемы и спады численности повторяются более или менее регулярно, через определенные промежутки времени. Они крайне неблагоприятны для ведения на зайца планового охотничьего хозяйства. Чтобы поддержать поголовье зайцев на достаточно высоком уровне, существуют и практикуются некоторые биотехнические приемы.

Так, для предотвращения возникновения массовых эпизоотии практикуется привлечение зайцев (путем организации подкормки и устройства солонцов) в более сухие и возвышенные участки угодий, где возможность заражения различными гельминтами меньше. При помощи этих же мероприятий можно перед началом весеннего паводка оттянуть зайцев из пойм, где многие из них могли бы погибнуть. Хороший эффект дает отлов захваченных половодьем зайцев, которых после выпускают в незанятые водой участки угодий. В глубокоснежье и при настах для голодающих зверьков организуется подкормка зерноотходами, веточными вениками и сеном. Кроме того, очень полезна расчистка снеговым плугом участков зеленей, что кстати полностью согласуется с работами по снегозадержанию.

Необходимо и строгое регулирование численности тех видов хищников, которые наносят в каждых конкретных условиях ощутимый вред поголовью зайцев, Не менее важно регулировать численность самих зайцев. Поддерживать их количество в угодьях из года в год на оптимальном уровне, не допустить ни перепромысла, ни излишнего увеличения численности — задача очень важная. Решается она путем проведения перечисленных выше биотехнических мероприятий и непрерывного контроля за плотностью зайцев в угодьях со строгим регулированием отстрела. Добывают зайцев многими способами. Для их отлова существует целый ряд самоловов, но применяются они, конечно, при охоте промысловой. Спортивная охота на этих зверьков в большинстве случаев осуществляется с помощью ружья и собак или без собак.

Статья на тему Заяц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.