Электромиография (ЭМГ)

Отведение мышечных биопотенциалов осуществляется с помощью поверхностных (накладных) или игольчатых (вкалываемых) электродов.

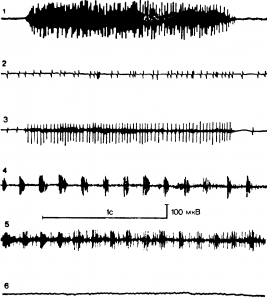

В настоящее время широко принята классификация ЭМГ, предложенная Ю. С. Юсевич (рис.).

Рис. Основные типы электромиограмм, регистрируемых накладными электродами. 1 — интерференционный тип; 2 — тип Па; 3 — тип IIб; 4 — тип III, ритмические «залпы» колебаний при треморе; 5 — тип III, нечеткие «залпы» на фоне интерференционной электромиограммы при ригидности; 6 — тип IV, полное биоэлектрическое молчание.

Для I типа характерны высокочастотные (50—1000 кол/с) и более) быстрые изменчивые по амплитуде и форме колебания потенциала. В норме электрическая активность практически отсутствует — в покое амплитуда составляет всего 5—10 мкВ. При тонических реакциях — вольтаж не превышает 20—50 мкВ, при максимальном произвольном сокращении в зависимости от функциональных особенностей исследуемых мышц колеблется в пределах. 300— 1200 мкВ.

Тип II обычно подразделяют на два подтипа. Подтип Па характеризуется редкими (10-15 кол/с): четкими и постоянными по ритму колебаниями потенциала (в виде «частокола»). При подтипе IIб менее уреженные (до 20—40 кол/с), часто высокоамплитудные осцилляции чередуются с очень частыми и изменчивыми по ритму низкоамплитудными колебаниями.

К III типу относятся ЭМГ с относительно высокими по сравнению с нормой амплитудами колебаний в покое и при тоническом напряжении. Нормальная структура их

искажена «залпами» частых осцилляции, возникающих в связи с ритмическими или неритмическими видами гиперкинезов (паркинсонизм, торсионная дистония и др.).

Тип IV отражает полное биоэлектрическое молчание вне зависимости от условий регистрации (покой, тоническое напряжение или сокращение мышцы).

Электромиографическое исследование помогает определить уровень поражения нервно-мышечного аппарата (мышца, нерв, мотонейрон, супрануклеарное поражение), отличить первично-мышечное заболевание от невральных и спинальных амиотрофий, установить степень нарушения двигательной функции (от легких субклинических изменений до полного биоэлектрического молчания), выявить распространенность процесса (мотоневрит, полиневропатии и т. п.), дифференцировать органические гиперкинезы и парезы от функциональных.

Поражение переднероговых структур спинного мозга проявляется уреженной электрической активностью типа частокола (II тип) или при нагрузках потенциалами типа фасцикуляций с амплитудой 300 мкВ и более. Вовлечение периферических нервов в зависимости от тяжести проявляется или полным отсутствием биопотенциалов или снижением их амплитуды, уменьшением скорости проведения импульсов по пострадавшему нерву. Для миопатии характерны снижение амплитуды биопотенциалов во время произвольных сокращений, укорочение длительности одиночного биопотенциала, иногда фибрилляции; миотония Томпсена проявляется наличием длительной электрической активности после прекращения произвольного сокращения мышц (симптом «миотонической задержки»), а миастения —быстро наступающим падением амплитуд мышечных потенциалов (симптом «утомления мышц»).

Для подкорковых поражений типичны регулярные (паркинсонизм) или нерегулярные (хорея, торсионная дистония и др.) залпы частых осцилляции.

Статья на тему Электромиография

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.