КОЖНО МЫШЕЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Пути, по которым чувствительные импульсы достигают коры большого мозга, состоят из трех нейронов. Клетки первого нейрона всех видов чувствительности лежат в спинномозговых узлах (ганглиях) или в их аналогах—чувствительных ядрах черепных нервов (V, VIII, IX, X пары). Периферический отросток чувствительной клетки в составе периферического нерва идет в кожу, к мышцам, связкам, сухожилиям; центральный отросток через задний корешок вступает в спинной мозг.

В спинном мозге различные виды чувствительности проводятся вверх по-разному. Волокна болевой, температурной и частично тактильной чувствительности вступают в задние рога спинного мозга. Здесь происходит переключение импульса на второй нейрон.

Аксоны второго нейрона совершают на своем уровне перекрест и входят в боковой канатик спинного мозга противоположной стороны, образуя латеральный спиноталамический путь, который поднимается вверх, проходит через ствол мозга и заканчивается в латеральном вентральном ядре таламуса, где расположены клетки третьего чувствительного нейрона.

Эти пучки поднимаются вверх до продолговатого мозга, в дорсальных отделах которого лежат клетки второго нейрона глубокой чувствительности. Аксоны вторых нейронов на уровне олив моста мозга совершают перекрест, образуя медиальную петлю (lemniscus medialis), присоединяются к пути поверхностной чувствительности и вступают в латеральное вентральное ядро зрительного бугра (третий нейрон).

От этого ядра волокна всех видов чувствительности идут через задний отдел задней ножки внутренней капсулы и далее восходят в теменную долю мозга, главным образом в область постцентральной извилины (поля 1, 2, 3, 5, 7). Здесь все чувствительные пути оканчиваются у корковых клеток, которые расположены преимущественно во втором и четвертом слоях коры (четвертый нейрон).

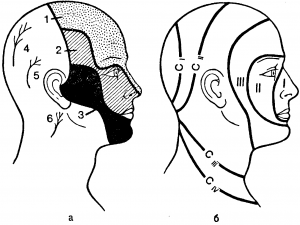

Чувствительная иннервация лица, отчасти оболочек и сосудов мозга осуществляется тройничным нервом, первые нейрон которого находится в тройничном (гассеровом) узле. Последний лежит в углублении на передней поверхности височной кости. В клетках тройничного узла есть сомато-топика, т. е. клетки поверхностных слоев связаны с задними отделами лица, глубоких —с передними.

Периферические отростки клеток этого узла образуют три ветви. Первая ветвь, выходя из полости черепа через верхнюю глазничную щель (fissura orbitalis superior), иннервирует область лба и передней половины головы (рис. 1). Вторая ветвь покидает череп через круглое отверстие (foramen rotandum) и иннервирует среднюю часть лица и верхнюю челюсть.

Третья ветвь выходит из полости черепа через овальное отверстие (foramen ovale) и осуществляет иннервацию лица на уровне нижней челюсти. Центральные отростки клеток тройничного узла, войдя в мост мозга, делятся на два пучка. Волокна болевой, температурной и частично тактильной чувствительности оканчиваются в ядре спинномозгового пути тройничного нерва (nucl. spinalis) — аналоге заднего рога спинного мозга, волокна мышечно-суставного и частично тактильного чувства — в мостовом ядре тройничного нерва (nucl. pontinus) (аналог второго нейрона глубокой чувствительности).

Аксоны вторых нейронов поднимаются вверх до зрительного бугра, где после переключения на третий нейрон восходят к коре в составе других чувствительных путей.

Иннервация глотки, гортани, надгортанника, барабанной полости и наружного слухового прохода осуществляется чувствительной порцией языкоглоточного и блуждающего нервов. Клетки первого чувствительного нейрона языкоглоточного и блуждающего нервов расположены в двух узлах: верхнем (gangl. superius) и нижнем (gangl. inferius).

Периферические отростки клеток этих узлов иннервируют глотку, слуховую (евстахиеву) трубу, барабанную полость, наружный слуховой проход. Центральные отростки вступают в продолговатый мозг и заканчиваются в общем для обоих нервов чувствительном ядре —nucl. alae cinereae. В этом ядре расположены клетки второго нейрона.

Его аксоны поднимаются к зрительному бугру, где лежат клетки третьего нейрона. Отсюда в составе всех чувствительных путей аксоны третьего нейрона идут в кору большого мозга— к клеткам нижнего отдела задней центральной извилины (четвертый нейрон). Наиболее важны следующие анатомо-физиологические особенности общей чувствительности.

Специфика различных видов чувствительности (тепло, холод, боль) обусловлена различным строением рецепторного аппарата на периферии. Строение периферических нервных окончаний в коже, мышцах, сухожилиях чрезвычайно разнообразно (свободные окончания, тельца Мейсснера, тельца Краузе, тельца Руффини).

Свободные окончания воспринимают болевые раздражения, тельца Краузе — холодовые, тельца Руффини — тепловые, тельца Мейсснера — тактильные. Вместе с тем специфичность этих рецепторных аппаратов, по-видимому, не абсолютная, так как ощущение боли можно получить раздражением не только свободных окончаний, но и телец Мейсснера, Руффини и др.

По миелинизированным волокнам в кору поступают в основном импульсы глубокой и тактильной чувствительности, по тонкомиелиновым и безмиелиновым — болевой и температурной. Болевые ощущения проводятся и миелинизированными волокнами — они дают быстро нарастающее локальное чувство боли. Раздражение безмиелиновых волокон вызывает менее четко локализованную боль, нередко с неприятным компонентом.

Несмотря на тесное анатомическое единство всех чувствительных систем, сохраняется раздельное проведение болевого, температурного, тактильного и мышечно-суставного ощущений вплоть до подкорки и коры большого мозга.

Лоскутность зон периферической чувствительной иннервации обусловлена тем, что афферентные импульсы идут в составе смешанных периферических нервов, осуществляющих также двигательную и вегетативную функции.

В области заднего корешка и заднего рога происходит топическое упорядочение, систематизация чувствительных импульсов, поступающих с периферии, т. е. информация принимается группами клеток со строго очерченных сегментарных зонпродольных на конечностях (в виде лампаса) и поперечных на туловище (в виде пояса).

Виды расстройств кожно мышечной чувствительности

Виды расстройств чувствительности многообразны. Самым частым симптомом поражения афферентных систем являются боли. Они различны по локализации и характеру, но наиболее выражены при поражении периферических нервов, задних корешков и зрительного бугра. В проведении болевых импульсов участвуют практически все афферентно-медиаторные системы (холинергическая, адренергическая, серотонинергическая, гистаминергическая и др.).

Разнообразные болевые ощущения являются универсальным предупредительным сигналом о повреждении или заболевании. Вместе с тем длительные или сильные боли необходимо купировать, хотя в самом организме (особенно в зрительном бугре и коре теменной доли большого мозга) в этих случаях происходит стимуляция образования веществ, блокирующих передачу или подавляющих боль, прежде всего энкефалинов и эндорфинов, взаимодействующих с опиатными рецепторами клеток.

Помимо медикаментозных средств (анальгетики, транквилизаторы, нейролептики, психостимуляторы), физиотерапии, электростимуляции, новокаиновых блокад, при резких, неподдающихся консервативному лечению болях иногда приходится прибегать к хирургическим вмешательствам.

Применяют операции: таламотамию (деструкция латерального вентрального ядра), трактотомию (перерезка чувствительных путей в продолговатом мозге), хордотомию (перерезка спиноталамического тракта; чаще ее производят на уровне верхнегрудных позвонков) и комиссуротомию (перерезка передней комиссуры; чаще оперируют на уровне нижнегрудных позвонков).

Эти оперативные вмешательства (их производят с использованием микрохирургической техники и методов стереотаксиса) приводят к стиханию или уменьшению болей.

Ощущение покалывания, ползания мурашек, онемения называется парестезией. Дизестезия — это извращенное восприятие раздражений, когда тактильное воспринимается как болевое, тепловое —как холодовое и т. д. Аллохейрия — патологическое восприятие раздражения, когда оно ощущается не в месте его нанесения, а в симметричной половине тела.

Что такое полиестезия

Полиестезия это вид извращения болевой чувствительности, при котором одиночное раздражение воспринимается как множественное. Анестезия — полная потеря чувствительности, гемианестезия — одной половины тела в области одной конечности — моноанестезией, в области ног и нижней части туловища — параанестезией. Гипестезия — понижение восприятия как всей чувствительности, так и отдельных ее видов.

Область выпадения может быть различной (гемигипестезия, моногипестезия). Гиперестезия — повышение чувствительности к различным видам раздражения вследствие понижения порога возбудимости. Гиперпатия — своеобразный вид чувствительных нарушений, который характеризуется тем, что любое, самое небольшое раздражение, если оно превышает порог возбудимости, сопровождается крайне неприятным ощущением боли и длительным последействием.

Сенестопатии — разнообразные тягостные, длительно беспокоящие больных ощущения жжения, давления, щекотания, стягивания и т.|п., не имеющих явных органических причин для их возникновения.

Боль, анестезия, парестезия и некоторые другие виды нарушений чувствительности могут появляться при вовлечении в процесс афферентных систем на различных уровнях (ганглии, задние корешки, спинной мозг, таламус и др.). Нарушение сложных видов чувствительности (чувство локализации, дискриминационная и кинестетическая чувствительность, двухмерно-пространственное чувство, стереогноз) обусловлены поражением высших корковых центров.

Статья на тему Кожно мышечная чувствительность

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.