Зрение

Это физиологический процесс, с помощью которого человек получает до 90% информации о внешнем мире.

Орган зрения — глаз — имеет сложное строение. Световые раздражения воспринимаются тремя светочувствительными слоями сетчатки, в каждом из которых залегают особые нервные клетки.

Первый слой образован зрительными клетками с цитоплазматическими отростками в виде палочек и колбочек (первый нейрон), специфической функцией которых являются зрительные ощущения: форма, передвижение окружающих предметов, цвет. Световоспринимающих клеток в сетчатке около 140 млн, из них — ответственных за восприятие света палочек около 130 млн и ответственных за цветоощущение колбочек 10 млн.

Колбочки разделяются на зелено-, красно- и сине чувствительные. Палочки и колбочки распределены по поверхности сетчатки неравномерно. В центральной части сетчатки в специальном углублении, которое носит название «желтого пятна», сосредоточены главным образом колбочки» а по периферии — палочки.

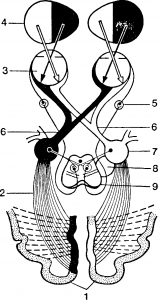

Рис. Схема зрительных путей. 1 — корковые зрительные центры; 2 — зрительная лучистость — пучок Грациоле (radratio optica); 3 — сетчатка; 4 — поле зрения; 5 — gangl. ciliare; 6 — tractus opticus; 7 — corpus geniculatum laterale; 8 — pulvinar; 9 — colliculus superior.

От палочек и колбочек зрительные восприятия передаются второму нейрону — биполярным клеткам сетчатки, а от них —третьему нейрону — ганглиозным клеткам сетчатки. Из аксонов ганглиозных клеток формируется зрительный нерв, волокна которого через foramen opticum входят в полость черепа и впереди турецкого седла совершают неполный перекрест, образуя chiasma nervorum opticorum. Зрительный путь после перекреста называют зрительным трактом (tractus opticus). Он поднимается вверх, огибает ножку мозга и оканчивается в первичных зрительных центрах: наружном коленчатом теле (corpus geniculatum lateralе), подушке зрительного бугра (pulvinar) и верхних холмиках (colliculus superior). В названных образованиях находится четвертый нейрон, аксоны которого проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы (ретролентикулярная часть) и височную область (пучок Грациоле, или зрительная лучистость), заканчиваясь на внутренней поверхности затылочной доли большого мозга (пятый нейрон) — вокруг шпорной борозды (fissura calcarinae, поле 17, рис.).

Зрительные восприятия обусловлены синхронной работой всех уровней зрительного анализатора, причем процессы интеграции начинаются уже в сетчатке, которую называют иногда «маленьким зрительным мозгом». Анатомическое строение зрительного анализатора имеет ряд особенностей, значение которых важно для клиники.

В chiasma opticum перекрещиваются волокна, идущие только от внутренних (носовых) половин сетчатки (около 75% всех волокон зрительного нерва), а волокна от наружных (височных) половин сетчатки идут в вышележащие центры гомолатерально.

Важная роль принадлежит нейронам наружного коленчатого тела и подушки, в которых оканчивается около 80% всех волокон зрительного тракта. Аксоны этих нейронов образуют центральный зрительный пучок Грациоле.

Волокна зрительного тракта, оканчивающиеся в верхних холмиках, принимают участие в рефлекторной реакции зрачка на свет. От верхних холмиков рефлекторная дуга идет к добавочным парасимпатическим ядрам глазодвигательного нерва (Якубовича — Эдингера — Вестфаля), затем к парасимпатическим клеткам ресничного узла (gangl. ciliare) и далее к сфинктеру зрачка.

Кроме того, зрительные волокна, подходящие к верхним холмикам и подушке зрительного бугра, служат для осуществления быстрых непроизвольных движений, возникающих под влиянием неожиданных зрительных восприятий.

В зрительном нерве, зрительном тракте, пучке Грациоле и в зрительной области коры большого мозга существует строго определенное топическое размещение волокон. Волокна от верхних отделов сетчатки лежат в верхних отделах зрительных путей, от нижних —в нижних и т. п. Поэтому очаг поражения, например, в верхних отделах зрительных путей сопровождается нарушением функции верхней половины сетчатки и соответственно выпадением нижнего поля зрения.

Центральная часть сетчатки носит название желтого пятна, так как в нем имеется особый пигмент. Оно расположено кнаружи от соска зрительного нерва и состоит главным образом из колбочек, обеспечивая человеку цветное зрение. Волокна, начинающиеся в желтом пятне (макулярный пучок), образуют наружню часть соска зрительного нерва, поэтому при всех процессах, поражающих волокна этого пучка, наблюдается побледнение височных половин сосков зрительных нервов.

Методика исследования зрительных функций представлена в табл.

Различают следующие типы зрительных расстройств: полная потеря зрения — амавроз; понижение зрения — амблиопия; выпадение половины поля зрения (левой или правой) — гемианопсия; выпадение отдельных участков зрительного поля — скотома.

Топическая диагностика. Поражение сетчатки глаза или

Таблица 6. Исследование зрительных функций

| Исследуемая функция | Методика | Симптомы нарушения |

| Исследование поля зренияпериметром | Больной садится за стол, на котором установлен периметр. Металлическая дуга прикреплена к стойке и вращается

вокруг горизонтальной оси. Указкой с белым шариком на конце проводят по внутренней поверхности дуги, разделенной на градусы (от 0 в центре до 90°); отмеченное на дуге число градусов показывает границу поля зрения. Дуга периметра перемещается затем в других направлениях: вертикальном, горизонтальном и двух промежуточных, в которых таким же способом определяются остальные границы полей зрения. Границы нормального поля зрения для белого цвета: наружная — 90°, внутренняя — 60°, нижняя — 70°, верхняя — 60°. |

Выявляются различные виды поражения зрительного анализатора — ограничение поля зрения со всех сторон, выпадение отдельных участков или половины поля зрения |

| Исследование поля зрения пальцем | Больному предлагают смотреть одним глазом (другой закрыт) на нос врача. Врач выводит свой палец из-за головы больного снаружи, сверху и т. д. При этом отмечаются пределы градусов, в которых больной видит движение пальца в направлении кверху и книзу, кнаружи и кнутри | Выявляются только достаточно выраженные нарушения поля зрения |

зрительного нерва приводит к развитию амблиопии или амавроза на соответствующей стороне.

При локализации очагов в области зрительного перекреста развивается гетеронимная (разноименная) гемианопсия. Если повреждаются внутренние (перекрещенные) волокна, то возникает битемпоральная гемианопсия. В случае поражения наружных (неперекрещенных) волокон развивается биназальная гемианопсия.

Битемпоральная гемианопсия наблюдается преимущественно при опухолях гипофиза, биназальная гемианопсия изредка наблюдается при базальных арахноидитах. Чаще при базальных арахноидитах и опухолях височной доли выявляется поражение зрительного перекреста с одной наружной стороны и выпадение внутренней половины поля зрения на стороне процесса.

Поражение зрительного тракта и первичных зрительных центров приводит к развитию гомонимной (одноименной) гемианопсия, при очагах слева правосторонней и наоборот в случае вовлечения пучка Грациоле или зрительной коры, где волокна более рассредоточены, могут развиться различные варианты неполной гомонимной гемианопсии, в частности квадрантная гомонимная гемианопсия — выпадение верхних или нижних квадрантов зрительного поля (так при вовлечении cuneus справа возникнет левосторонняя нижняя квадрантная гомонимная гемианопсия).

Можно отличить гомонимную гемианопсию, связанную с вовлечением зрительного тракта или первичных зри-тельных центров, от корковой. Если патологический процесс локализуется в зрительном тракте или первичных зрительных центрах, то граница между видимой и слепой частью поля зрения проходит в виде ровной линии, а при освещении точечным пучком слепой половины сетчатки нарушается реакция зрачка на свет. При очагах в области пучка Грациоле или коры зрительной области граница между видимой и слепой частью поля зрения оказывается неровной вследствие сохранности макулярного зрения, т. е. невидимая часть в центре поля зрения является уменьшенной. Если в этом случае осветить точечным пучком света слепую половину сетчатки, то зрачковая реакция сохраняется. Гомонимная гемианопсия развивается в случае очагового процесса в височной или затылочной области (опухоли, абсцессы, сосудистые и паразитарные заболевания). Изредка при пара сагиттальных опухолях затылочной области или закупорке (тромбозе) обеих задних мозговых артерий наблюдается двусторонняя гомонимная гемианопсия.

При поражении зрительных путей могут развиваться нарушения остроты зрения, светоощущения и цветоощущения. Неполное выпадение функции зрительных волокон ведет прежде всего к нарушению цветоощущения, при более грубых расстройствах возникают нарушения остроты зрения и светоощущения.

Различные болезненные процессы по ходу зрительного анализатора могут вызывать не только явления выпадения зрительной функции, но и явления раздражения в виде фотом и зрительных галлюцинаций. Появление фотом (мелькание перед глазами искр, светящихся точек) чаще указывает на очаг в области шпорной борозды (поле 17), реже они отмечаются при очагах, затрагивающих зрительный нерв, хиазму, зрительный тракт, первичные зрительные центры или пучок Грациоле. Появление более сложных восприятий — зрительных галлюцинаций (люди, животные, картины природы) обычно указывает на вовлечение полей 18 и 19.

Поражение зрительного нерва может быть обусловлено различными причинами и часто приводит к его атрофии. Белая (или вторичная) атрофия развивается как следствие ретробульбарного неврита или застоя на глазном дне. Серая (или первичная) атрофия вызывается опухолью гипоталамуса и гипофиза, сифилисом, энцефалитом.

Давно подмечено, что цвет оказывает влияние на состояние человека, его ощущения: красный — возбуждает, светло-голубой и желтый — успокаивает; комната, окрашенная в синий цвет, вызывает ощущение прохлады и т. д.

Статья на тему Зрение