ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

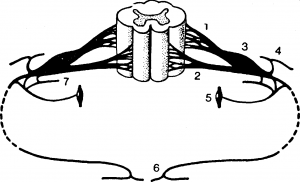

Рис. Схема строения периферической нервной системы. 1 — задний корешок; 2 — передний корешок; 3 — gangl. spinale; 4 — ramus posterior; 5 — ганглии симпатического пограничного ствола; 6 — ramus anterior; 7 — ramus communicantes albus.

Частота поражений периферических нервов обусловлена их множественностью (в организме человека имеется свыше 1500 корешков, сплетений и отдельных нервов), а ранимостью ткани периферического нерва, значительной протяженностью многих нервов, их близостью к поверхности кожи. Наиболее часто страдают проксимальные отделы периферического нерва (корешок, спинномозговой узел, канатик), несколько реже поражаются сплетение, ствол и самые дистальные участки периферических нервов (рис.).

Классификации заболеваний периферических нервов — Сикара — Раймона, Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти Девятого пересмотра (1975), классификация, предложенная Всесоюзной проблемной комиссией «Заболевания периферической нервной системы» (1983) и др., основаны на анатомическом принципе. Поражение внутриоболочечной части корешков носит название менингорадикулопатии (менингорадикулита), внеоболочечной части — радикулопатии (радикулита), межпозвоночного ганглия — ганглионита, сплетений — плексита или плексопатии (разделяются по уровню на:j шейные, плечевые и пояснично-крестцовые), ствола нерва — невропатии (неврита) или невралгии (разделяются по названиям нервов), множественное поражение дистальных отрезков периферических нервов — полиневропатии (полиневрита). Своеобразным вариантом мононевропатии являются туннельные синдромы—запястного канала (поражение срединного нерва в области кисти), канала Гийона (поражение локтевого нерва в области кисти), кубитального канала (поражение локтевого нерва в локтевой области), торсального канала (поражение большеберцового нерва в подошвенной части стопы).

Этиология заболеваний периферической нервной системы разнообразна: остеохондроз позвоночника, аномалии развития,

инфекции, интоксикации, травмы, сосудистые и метаболические нарушения (см. ниже). Туннельные невропатии обусловлены хронической компрессией нервов фиброзно-связочными образованиями или костными выступами. Поражениям периферической нервной системы способствует наследственное предрасположение, которое может передаваться как по аутосомно-доминантному, так и по ауто-сомно-рецессивному типу. Чаще всего нарушения возникают при сочетании нескольких неблагоприятных факторов — эндогенных (спондилез, остеохондроз, узость позвоночного канала) и экзогенных (инфекция, физическое напряжение, алкогольная интоксикация, стресс, охлаждение и др.).

Патоморфологнческие изменения при заболеваниях периферических нервов могут касаться преимущественно оболочек (периаксональный процесс или сегментарная демиели-низация) или носить более выраженный характер с вовлечением осевых цилиндров (валлеровское перерождение или аксонная дегенерация). Периаксональному процессу соответствует сравнительно легкая клиника заболевания (невралгии, нетяжелые невропатии, полиневропатии), так как функции нерва в основном сохранены. При развитии валле-ровского перерождения, т. е, некробиоза нервных волокон, наблюдается полное выпадение функции того или другого нерва (тяжелые невропатии, полиневриты и полиневропатии). Патогистологическая картина сводится к явлениям воспаления и отеку паренхимы и стромы нервных волокон.

Процесс регенерации начинается на ранних этапах течения болезни. Из проксимальной, сохранившей связь с нервной клеткой части осевого цилиндра происходит непрерывный (со скоростью 0,5—1 мм в сутки) рост нервных волокон по ходу сохраняющегося в течение 1—2 лет после распада осевого цилиндра каркаса — «шванновского футляра». При таких небольших темпах роста для восстановления функции нервов большей протяженности (например, седалищного) требуется много времени (несколько месяцев, иногда 1—11/2года).

Патогенез заболеваний периферических нервов обусловлен главным образом токсическими, обменными и аутоиммунными нарушениями в нерве, компрессией нерва или образующих его корешков и питающих сосудов. Компрессионно-механическому воздействию грыжи диска или остеофита на корешки и корешковые артерии отводится решающая роль в развитии радикулитов. Патогенетический механизм невралгии, невропатий и полиневропатий обусловлен наступающими в аксонах и дендритах нервных клеток при

интоксикации, авитаминозах, дистрофиях нарушениями в

течении обменных процессов и вазомоторными расстройствами. Воспалительное поражение периферического нерва или нескольких нервов может развиться при сифилисе,

проказе, бруцеллезе и некоторых других инфекциях. Наблюдаемая иногда избирательность поражения вегетативных, двигательных или чувствительных волокон нервов объясняется тем, что они в процессе онтогенетического развития приобрели известные анатомофизиологические различия.

Статья на тему Заболевание периферической нервной системы

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.