Боковой амиотрофический склероз

Среди болезней нервной системы выделяют клинические формы, для которых характерно хроническое, чаще прогрессирующее течение, что в известной мере сближает их с наследственно-дегенеративными заболеваниями. Вероятно, имеет значение наследственное предрасположение и влияние разного рода экзогенных факторов: инфекций (прежде всего вирусных), интоксикаций, недостаточного питания, травм (особенно в раннем периоде развития организма).

Общие клинические черты хронически прогрессирующих заболеваний следующие: 1) постепенное (часто мало заметное для больного) начало болезни; 2) выявление в неврологическом статусе преимущественного поражения какой-либо системы (пирамидной, передних рогов, задних рогов, синапсов); 3) длительное течение с постепенным нарастанием симптомов болезни или ремиссиями.

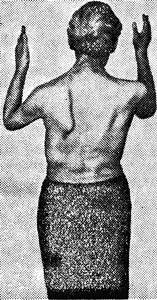

Рис. 54. Боковой амиотрофический склероз. Парез рук. Резкая диффузная атрофия мышц.

Боковой амиотрофическии склероз (от греч. а — отрицание, myos — мышца, trophe — питание, болезнь Шарко —Кожевникова) — тяжелое хроническое заболевание с избирательным поражением двигательной системы.

На долю бокового амиотрофического склероза (БАС) приходится около 0,01% заболеваемости и смертности населения. Спорадические случаи болезни встречаются повсеместно.

В этиологии бокового амиотрофического склероза сочетаются конституциональные и экзогенные (прежде всего инфекционные) факторы. Важное значение наследственного предрасположения подчеркивал С. Н. Давиденков. Описаны случаи болезни в нескольких поколениях, а также у братьев и сестер. Но семейные заболевания в целом редки. На роль вирусных инфекций в происхождении болезни указывали Л. О. Даркшевич, М. С. Маргулис, Н. В. Коновалов.

У подопытных животных (обезьян), зараженных эмульсией мозга умерших больных, удалось получить модель заболевания, которая по ряду клинических и морфологических признаков сходна с боковым амиотрофическим склерозом у людей. Эти исследования дают основание допустить вирусную природу по крайней мере для некоторых случаев болезни или говорить о сочетанном действии двух причин — конституционально-наследственного предрасположения (абиотрофия системы двигательного анализатора) и внедрения нейротропных вирусов (вероятно, из группы «медленных» вирусов, активность которых развивается на протяжении нескольких лет).

В основе развития медленной инфекции лежит нарушение защитных механизмов, в результате чего известные нам вирусы (кори, краснухи, гриппа, арбовирусы, энтеро-вирусы и др.) приобретают способность к длительной персистенции в организме. Факторами риска могут быть, кроме того, недостаток белковых веществ, витаминов, микроэлементов, экзогенные и эндогенные интоксикации, заболевания пищеварительного тракта и носоглотки. У больных пожилого возраста развитию или прогрессированию заболевания может способствовать недостаточность кровообращения в вертебробазилярной системе.

Патоморфологически наблюдаются дегенеративные изменения, особенно в области шейного утолщения, прежде всего в клетках передних рогов спинного мозга, в стволе мозга — ядрах V, VII, IX, X, XI, XII пар черепных нервов и ретикулярной формации, в коре полушарий — клетках передней и задней центральных извилин (преимущественно в III и V слоях) и в пирамидных путях . Менее выраженные изменения прослеживаются в подкорковых узлах и мозжечке, латеральном спиноталамическом, красноядерно-спинномозговом и переднем ретикулярно-спинномозговом путях, задних канатиках, в оболочках и сосудах головного и спинного мозга (гиперплазия стенок, инфильтраты и др.).

Гистохимически в клетках передних рогов обнаруживаются цитоплазматические включения, которые расцениваются как результат жизнедеятельности вирусов.

Патогенез обусловлен нарушениями главным образом белкового, аминокислотного и углеводного обмена, что подтверждается снижением содержания в крови общего белка и аргинина, повышением уровня глобулинов (особенно при бульбарной форме болезни), тирозина, гистидина и серина. Выявляется избыточное выделение с мочой валина, лейцина, аргинина и серина.

Клиническая картина складывается из симптомов центрального и периферического парезов, которые развиваются обычно на фоне астенического синдрома. Вначале процесс захватывает шейно-плечевую область: повышаются рефлексы на руках, появляются кистевые патологические рефлексы, атрофии рук, надплечий и лопаток (рис. 54). Атрофии вначале ограничиваются мелкими мышцами кистей и в случае преимущественной их локализации в межкостных промежутках кисть постепенно приобретает форму «когтистой лапы», в области tenar и hypotenar — «обезьяньей лапы». Атрофия нижних конечностей развивается позже и не достигает значительной выраженности. Повышаются коленные и ахилловы рефлексы, появляются клонусы коленных чашечек и стоп, патологические рефлексы разгибательной и сгибательной групп.

В пораженных и клинически интактных мышцах можно увидеть фибриллярные и фасцикулярные подергивания — следующие друг за другом сокращения отдельных мышечных волокон или групп волокон (их провоцируют, нанося удар молоточком по мышце). Мышечный тонус постепенно повышается, особенно в ногах. В отдельных случаях могут быть боли и небольшие чувствительные расстройства по корешковому, сегментарному или полиневритическому типу, а при выраженных атрофиях конечностей — снижение в них, мышечного тонуса. На завершающем этапе болезни в результате вовлечения ствола мозга развивается бульбарный паралич —поперхивание, дизартрия, дисфония, атрофия и фибриллярные подергивания в мышцах языка, губ, глотки. Лицо становится амимичным, нижняя челюсть свисает, рот полуоткрыт и из него постоянно выделяется слюна. Глоточный и

небный рефлексы отсутствуют. Атрофии мышц могут достигать степени общей кахексии. Нередко выявляются и другие нейромоторные и нейротрофические нарушения: дискинезия пищеварительного тракта, снижение сократительной функции миокарда и диафрагмы, дистрофии печени, почек, легких, желез внутренней креции и т. п.

Наблюдаются разные варианты сочетания центральных и периферических симптомов: 1) превалирование периферических нарушений при наличии негрубых пирамидных расстройств; 2) превалирование центральных пирамидных нарушений при меньшем вовлечении передних рогов; 3) относительно равномерная выраженность тех и других нарушений. В зависимости от преимущественной локализации процесса принято выделять несколько форм заболевания: шейно-грудную, стволовую (бульбарную), церебральную (псевдобульбарную), пояснично-крестцовую и полиневритическую (полиневропатическую).

Цереброспинальная жидкость обычно не изменена (изредка обнаруживается небольшой гиперальбуминоз).

При исследовании электровозбудимости на первом этапе определяются преимущественно количественные изменения, колебания потенциала фасцикуляций, в более развернутой фазе болезни—реакция перерождения вплоть до полного биоэлектрического молчания. На ЭМГ в покое в зависимости от глубины поражения регистрируется спонтанная активность в виде редких потенциалов фасцикуляций (типа частокола). При сокращении мышц ЭМГ характеризуется редкими осцилляциями повышенной амплитуды (II тип ЭМГ). Преобладание спастических нарушений проявляется чаще всего снижением амплитуды мышечных потенциалов и увеличением скрытого периода двигательной реакции.

Статья на тему Боковой амиотрофический склероз

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.