Пункция плевры

Пункцию плевры производит врач. Роль сестры при этом заключается в подготовке инструментов, больного и помощи врачу во время выполнения процедуры.

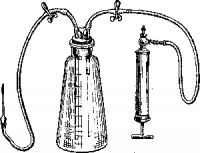

Для диагностического (пробного) прокола обычно пользуются простым прибором (рис. 53). Двадцатиграммовый шприц соединяют с иглой (длина иглы 7—10 см, диаметр 1—1,2 мм, срез под углом 45°) через резиновую трубочку соответствующего муфте иглы диаметра и длиной 10—15 см. В оба конца соединительной резиновой трубочки вставляют канюли для соединения с иглой и конусом шприца. Если соединения эти ненадежны, их можно закрепить несколькими оборотами толстой нитки. На соединительную трубочку надевают зажим для того, чтобы во время пункции воздух не попал в плевральную полость. Перед употреблением проверяют проходимость иглы и кипятят прибор, тотчас же после употребления части его разъединяют, моют и высушивают.

Рис. 53. Прибор для диагностической плевральной пункции.

Для местного обезболивания нужно приготовить двухпятиграммовый шприц с несколькими иглами и 4—6 мл 0,5% раствора новокаина. Для этой же цели иногда применяют замораживание кожи хлорэтилом. Для лабораторного исследования приготавливают 2—3 стерильные пробирки и столько же предметных стекол для мазков. Кроме того, берут спирт и йодную настойку в небольших открытых стаканчиках, флакон с коллодием или клеолом, стерильный лоточек с уложенными в нем стерильными ватными тампонами, палочками с ватой и пинцетом.

Обычно врачу помогает одна сестра, если же больной слаб, то необходим еще один помощник для поддерживания больного в сидячем положении.

Больного усаживают верхом на стул с высокой спинкой, лицом к спинке стула, на ребро которой кладут подушку. Согнутые в локтях руки больного укладывают на подушку, голову он может положить на руки или слегка наклонить. Туловище больного должно быть слегка согнуто в сторону, противоположную той, где будет производиться прокол; это необходимо для того, чтобы расширить реберные промежутки на стороне прокола. Если больной не в состоянии сидеть на стуле, его поддерживает помощник; при этом больной кладет руки и голову ему на плечи.

Место прокола выбирает врач, руководствуясь данными осмотра (выбухание межреберных промежутков, отсутствие дыхательных движений в месте наибольшего скопления жидкости), выстукивания (укорочение звука), выслушивания (ослабленное дыхание или его отсутствие) и просвечивания лучами Рентгена. Определяемое этими методами место наибольшего скопления жидкости часто соответствует седьмому — восьмому — девятому межреберью по лопаточной или задней подмышечной линиям.

Отметив место прокола йодной настойкой, врач приступает к подготовке рук, как для операции. Операционное поле обрабатывают йодной настойкой и спиртом. Затем производится местное обезболивание введением новокаина внутрикожно, подкожно и в реберную плевру. Применение для этой же цели хлорэтила обезболивает только кожу.

После анестезии приступают к проколу. Второй палец левой руки, слегка смещая кожу книзу, устанавливают у верхнего края ребра перпендикулярно грудной клетке и вдоль него вводят иглу, на которой закреплена резиновая трубочка с просветом, закрытым зажимом. Кожу смещают для того, чтобы исключить возможность попадания воздуха в плевральную полость через образовавшееся после пункции отверстие. Прокол делают по верхнему краю ребра, так как вдоль нижнего края расположены сосуды и нерв. Глубина прокола зависит от толщины грудной стенки. В момент проникновения иглы в плевральную полость создается ощущение внезапного уменьшения сопротивления. После введения иглы к трубочке присоединяют шприц, освобожденный от воздуха, и левой рукой придерживают соединение его с канюлей. Только после этого можно снять зажим и, несколько оттянув поршень шприца, по поступающей в него жидкости убедиться в успешности пункции. Если жидкость в шприц не поступает, нужно наложить на трубочку зажим и, разъединив ее со шприцем, изменить положение иглы — уменьшить глубину ее введения или несколько наклонить.

Полученную жидкость выливают из шприца в пробирки и делают мазки для микроскопии.

Если жидкость извлекается свободно, что свидетельствует о наличии высокого давления в плевральной полости, нужно использовать диагностический прокол для удаления некоторого ее количества (100—200 мл) с лечебной целью. Часто удаление даже небольшого количества жидкости является толчком к ее рассасыванию.

Диагностический прокол используют и с лечебной целью, вводя в плевральную полость антибиотики. Для этого после отсасывания жидкости зажим накладывают ближе к муфте иглы и снимают шприц. Тонкой иглой, надетой на шприц с раствором антибиотика, прокалывают резиновую трубочку между муфтой иглы и зажимом, предварительно продезинфицировав ее поверхность спиртом. Через этот прокол вводят раствор антибиотика.

После окончания пункции иглу быстрым, движением извлекают, держа наготове ватку, смоченную коллодием, чтобы немедленно закрыть отверстие прокола.

Неудачи прокола могут быть связаны с попаданием в толстые плевральные спайки или в легкое. В первом случае не удается получить жидкость, а во втором — в шприце появляется кровь с пузырьками воздуха, В обоих случаях следует иглу извлечь и повторить пункцию через 1—2 дня.

Показания для лечебного извлечения жидкости из полости плевры возникают при значительном ее скоплении. Давление на органы средостения со стороны переполненной жидкостью плевральной полости вызывает смещение органов средостения и нарушение их функции. Появляются сердцебиение, одышка, синюха, отеки лица и шеи и может наступить внезапная смерть.

Медленное извлечение части скопившейся жидкости (0,5—1,5 л, не более!) дает выраженное улучшение состояния больного и все вышеуказанные признаки исчезают. Если же жидкость извлекать быстро и в большем количестве, то значительное изменение внутригрудного давления приведет к развитию коллапса у больного: появится сильная слабость, кожа побледнеет, покроется холодным потом, конечности похолодеют, дыхание станет частым и поверхностным, упадет артериальное давление, пульс станет частым и едва прощупываемым.

Для отсасывания жидкости используют плевроаспиратор. Плевроаспиратор (рис. 54) состоит из стеклянного сосуда с делениями емкостью 500 мл. Пробка устроена так же, как и в аппарате Боброва. Длинная стеклянная трубка соединена с резиновой, на конце которой закреплена игла. Короткая трубка также соединена с резиновой, к концу которой присоединен насос. На резиновых трубках недалеко от места их соединения со стеклянными имеются зажимы. Все части аппарата, за исключением насоса, перед употреблением стерилизуют в разобранном виде, a после употребления разъединяют, тщательно промывают и хранят в сухом виде.

Отсасывание жидкости начинают с выкачивания воздуха из сосуда. Производят это насосом при открытом кране на короткой трубке и закрытом на длинной, соединенной с иглой. После откачивания кран на трубке, соединенной с насосом, закрывают. Производят пункцию, как описано выше, и от-

крывают кран, соединяющий сосуд с иглой. Жидкость из полости плевры в силу разницы давления устремляется в сосуд. Когда сосуд наполнен, нужно зажать отверстие трубки, соединенной с иглой, извлечь из сосуда пробку и вылить жидкость. Затем вставляют пробку и 2—3 раза повторяют откачивание воздуха и отсасывание жидкости.

Наложив зажим на трубку, соединенную с тубусом, в бутыль наливают определенное количество воды — на 3/4 или 1/2 ее объема — и закрывают ее пробкой. Бутыль устанавливают на табурете рядом с больным, а измерительный сосуд — на пол около табурета. Сделав прокол плевры (отверстие трубки, идущей от иглы, закрыто!), соединяют трубку от иглы с бутылью и открывают зажим на нижней трубке. В силу тяжести вода начинает поступать в измерительный сосуд, а в бу-

Рис. 55. Прибор Букатко.

тыли создается отрицательное давление воздуха. Затем снимают зажим с трубки, идущей от иглы, после чего плевральная жидкость начинает поступать в бутыль, смешиваясь с водой, i и переливается в измерительный сосуд. Скорость отсасывания можно регулировать количеством воды, наливаемой в бутыль до процедуры: чем больше Воды, тем больше отрицательное давление воздуха в бутыли и тем больше скорость отсасывания плевральной жидкости.

По окончании отсасывания определяют количество извлеченной плевральной жидкости, вычитая из общего объема жидкости в измерительном сосуде объем воды, налитой в бутыль до отсасывания.

Статья на тему Пункция плевры

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.